Scrivere / Gianni Celati. Traduzione, tradizione e riscrittura

Nell’autunno dell’84 mi trovavo a Dublino con una borsa di studio per svolgere una ricerca sulle opere di Flann O’Brien, un autore che avevo scoperto da poco ma che mi aveva messo addosso una gran voglia di andare in Irlanda. Da tempo non ero più uno studente e avevo già avuto diverse esperienze di lavoro che poco o nulla c’entravano con quello che avevo studiato all’università, cioè la letteratura inglese e americana. Ma l’impatto della lettura di O’Brien — del suo romanzo At Swim-Two-Birds, tradotto in italiano col titolo bellissimo di Una pinta di inchiostro irlandese — era stato così forte da indurmi a lasciare la mia situazione di lavoro in Italia, peraltro precaria, per cercare di andare in Irlanda, cosa che poi mi sarebbe riuscita grazie a una borsa di studio assegnatami dal Ministero degli esteri della durata di 8 mesi presso il Trinity College di Dublino sotto la guida della professoressa Anne Clissmann, considerata a quel tempo la massima esperta di Flann O’Brien.

A Dublino, poi, avevo cercato fin da subito di approfondire la mia conoscenza delle opere di O’Brien, soprattutto del suo romanzo The Poor Mouth che avevo scoperto essere una parodia delle narrazioni autobiografiche dei vecchi narratori gaelici delle zone rurali e sperdute dell’Irlanda occidentale, come Thomas O’Crohan e Peig Sayers. E subito, dato che di quel libro non esisteva una versione in italiano, avevo pensato che un tentativo avrei potuto farlo io, di tradurlo, naturalmente senza sapere a quali difficoltà sarei andato incontro. Io avevo letto la versione inglese del romanzo ed ero rimasto colpito dalle frequenti ricorrenze nel testo di astrusi costrutti sintattici o di cliché linguistici che con l’inglese standard mi sembrava avessero ben poco a che fare e che mi facevano pensare che in italiano avrei potuto risolverli tramite l’assunzione di forme analoghe che erano individuabili nel mio dialetto. L’idea in sé poteva esser giusta ma alla lunga forse una soluzione del genere più che presentarsi come un tratto stilistico avrebbe potuto generare un effetto di sciatteria. Così mi era venuto in mente di prendere come possibile modello a cui ispirarmi la lingua di un romanzo che avevo letto dieci anni prima, quando ero al mio primo anno di università. Un libro che, similmente, mi aveva colpito per il modo strambo in cui era stato scritto e per le stramberie che vi erano raccontate. E questo libro era Le avventure di Guizzardi di Gianni Celati.

Devo aprire una breve parentesi. Io questo libro lo avevo letto a pezzi e bocconi durante le soste che facevo alla libreria Feltrinelli sotto le due Torri, a Bologna, prima di andare in stazione per prendere il treno per tornare a casa mia, a Reggio, dopo aver seguito le lezioni all’università. E lo avevo preso in mano la prima volta da un’alta pila — dato che era appena uscito — perché attratto dalla foto del comico americano Harry Langdon che compariva in copertina, colto in una delle sue solite espressioni di disappunto. Poi avevo cominciato a leggerlo e quello che leggevo mi sembrava tutto scritto in maniera sballata, se non addirittura sgrammaticata, e certamente anomala rispetto al modo in cui erano scritti i romanzi che dovevo studiare per i miei corsi, ma anche molto originale.

Naturalmente all’epoca ero bel lontano dal capire il tipo di lavoro che Celati aveva fatto in quel libro,ma non tanto da non rendermi conto che in quel libro c’era qualcosa d’importante da capire, così come c’era nel suo autore. E così mi ero informato su di lui, mi ero incuriosito, un giorno ero anche andato a una sua lezione, nonostante insegnasse in un corso di laurea diverso da quello a cui ero iscritto io — una lezione su Mark Twain. E poi negli anni successivi avevo continuato a seguirlo, ma da lontano, imparando cose per sentito dire, o tramite persone che lo conoscevano; fino a quando, un anno prima che io venissi qui in Irlanda, avevo cercato di contattarlo per chiedergli se potevo fargli avere un testo narrativo che avevo scritto e di cui mi interessava sapere il suo parere — ma questa è un’altra storia.

Qui a Dublino, dunque, avevo ripreso in mano il suo libro Le avventure di Guizzardi, di cui avevo trovato una copia alla biblioteca del Trinity, e me lo ero riletto tutto da cima a fondo per accordare il mio orecchio al suono della sua lingua e cercando di individuarne i meccanismi stilistici più curiosi e replicabili, in modo da poterli inserire riadattandoli nella mia traduzione di The Poor Mouth.

Ma a parte questo, e a prescindere dalla mia traduzione, il punto del mio discorso è che, pure a distanza di tanti anni, Guizzardi è ancora oggi un testo che sorprende per l’infinita varietà delle sue invenzioni linguistiche e quella che a tutta prima potrebbe sembrare — come era sembrato a me — una prosa un po’ sballata, in realtà è il frutto di una sofisticatissima operazione letteraria ed è costituita da un fraseggio modellato su un andamento sintattico non convenzionale e contraddistinto da inversioni tipiche più del linguaggio poetico che non di quello narrativo, nonché da certi espedienti ritmici che tentano di riprodurre sul piano della scrittura gli stessi effetti che si ottengono in campo musicale, ad esempio nel jazz, tramite l’uso del cosiddetto tempo sincopato.

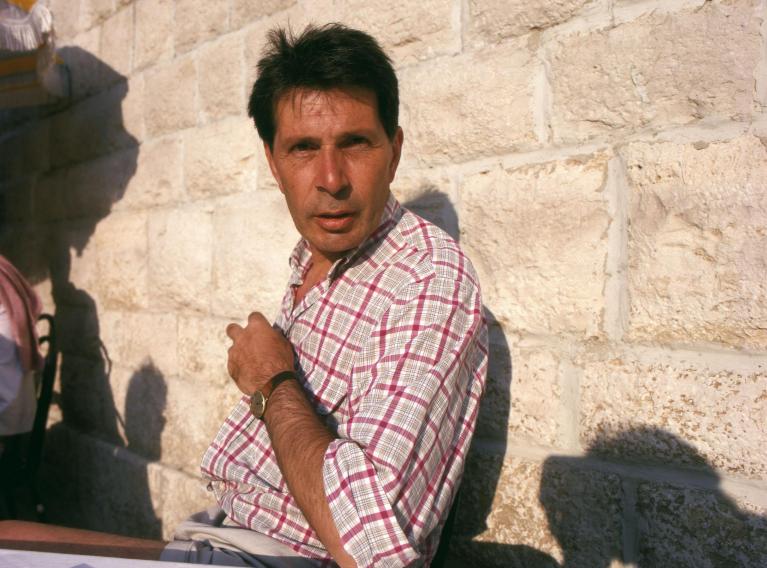

Luigi Ghirri, Gianni Celati, 1982-84.

Il tempo sincopato è un espediente che viene utilizzato normalmente per scuotere la regolarità della scansione ritmica e vivacizzarla; a volte lo si può ottenere scambiando il battere col levare (con battere si intendono generalmente gli accenti forti e con levare quelli deboli — se avete presente la musica reggae, quello è un caso in cui il levare viene fatto sul battere e viceversa). In termini di scrittura un effetto simile lo si può produrre cercando di movimentare l’andamento sintattico della frase, cioè alterando la posizione in cui di norma si dovrebbero avvertire le pulsazioni ritmiche normali, per cui a una lettura a voce alta si renderebbe manifesto il fatto che, se le frasi avessero un baricentro, questo baricentro non cadrebbe mai in una posizione media, ma sempre eccentrica, esterna, tale da trasmettere la sensazione di un equilibrio precario che però di volta in volta, prima che ogni frase finisca, viene a ristabilirsi.

All’origine di questo modo di scrivere, che Celati aveva già sperimentato nel suo libro d’esordio, Comiche, del ’71, da un lato c’è il suo interesse per la scrittura dei matti, dei malati di mente, e dall’altro l’idea di una lingua intesa come flusso di modulazioni melodiche che egli aveva elaborato ripensando all’andamento cantilenante tipico della parlata di gente come sua madre cresciuta e vissuta in contesti in cui si parla il dialetto, per la quale l’espressione in italiano era sempre una forzatura a cui ci si deve adattare.

A questi due motivi di ispirazione ne aggiungerei un terzo. Ed è che in effetti questo tipo di scrittura ricorda per certi versi quello ottenuto involontariamente dagli scolari di un tempo, quelli cresciuti prima dell’avvento della televisione e dunque senza una esposizione quotidiana a forme corrette di lingua. Da quegli scolari cioè che scrivevano male in italiano. Per questa ragione Guizzardi è interessantissimo anche sul piano lessicale, tanto che il commento di Calvino, non appena aveva concluso la lettura del libro, era stato: «Bene, sembra latino!».

E in effetti la lingua di Guizzardi, anche se spesso viene accostata a quella parlata, in realtà è più un’invenzione di tipo maccheronico, nella quale confluiscono gli elementi più disparati ed eterogenei — parole che appartengono a registri diversi e incompatibili fra loro e che nell’essere accostati generano una frizione che a sua volta genera effetti comici; termini letterari che compaiono inaspettatamente e sembrano per questo impropri e fuori luogo; espressioni e connettivi antiquati (come onde o talché) che sembrano residui di un’educazione letteraria ricevuta chissà dove e chissà quando; modi verbali inusuali come il participio presente, ecc. E questo impasto linguistico non è fine a se stesso, ma serve a creare l’identità, l’immagine stessa del protagonista, Guizzardi, che è il narratore in prima persona della storia e la cui stramberia mentale è dunque deducibile già a partire dalla lingua che egli usa, come del resto la lingua che egli usa non può essere altro che il prodotto di una mente stramba come la sua.

Guizzardi infatti è un personaggio che per l’innocenza e l’ingenuità che lo caratterizzano da un lato è riconducibile a Pinocchio e dall’altro lo si può considerare un diretto discendente delle grandi maschere del cinema muto. Non è un caso che fra i quattro grandi di quell’epoca, Chaplin, Keaton, Lloyd e Langdon, sia proprio quest’ultimo a figurare sulla copertina della prima edizione del romanzo. Dei quattro infatti Langdon non solo è il più idiota e il più stupido, ma è anche quello meno mascolino, è una figura inerme disarmante e asessuata, quasi cioè un ritratto fedele dello stesso Guizzardi che per buona parte del libro se ne va in giro travestito da donna.

Anche le varie vicende che lo vedono protagonista rimandano ai canovacci dei cortometraggi del cinema muto. A partire dall’inizio, da quando cioè il giovane Guizzardi, detto Danci, lascia la famiglia per andare a vivere in casa di un amico (dai genitori del quale è mal tollerato), il romanzo è un susseguirsi di situazioni comiche determinate dall’agitazione a cui sembrano in preda i vari personaggi che via via entrano in scena — dalla signora Coniglio che adocchia Danci e se lo porta a casa, all’indovino Clo che s’infila sotto l’ombrello di Danci costringendolo ad accompagnarlo in un ospedale dal quale Danci faticherà a scappare (e che sarà teatro delle avventure erotiche del primario che ogni notte girovaga da una stanza all’altra in cerca di pazienti femmine da montare), al mendicante cieco che rinchiude Danci dentro una stia per galline, fino all’ultimo personaggio — un riccone squilibrato che ad ogni costo vuole che Danci lo uccida.

Ho voluto incentrare il mio discorso su Guizzardi perché a me sembra che questo romanzo — a maggior ragione se considerato assieme agli altri due ad esso successivi, coi quali forma la trilogia dei Parlamenti buffi, cioè La banda dei sospiri, del 1975, e Lunario del paradiso, del 1978 — stia all’origine di uno dei filoni più interessanti della letteratura italiana di questi ultimi decenni. Ossia quello che, proprio a partire dalla lezione di Celati e in alternativa a tanta letteratura “industriale” e di successo costruita su una lingua piuttosto affettata e artefatta, e spacciata per lingua letteraria (mentre al contrario dovrebbe essere considerata in tanti casi come una mortificazione dell’espressione), ha proposto un modo di scrivere inteso innanzitutto a esprimere l’elemento affettivo che ci lega alla lingua, soprattutto a quella parlata, e poi a creare un impasto linguistico, una specie di dialetto letterario in cui la lingua parlata acquisisca il crisma della letterarietà e la lingua letteraria il tono del parlato, un impasto cioè caratterizzato da una lingua che, per usare un’espressione di Coletti, non finge di non essere scritta e non teme di sembrare parlata.

E proprio per questo, proprio perché costruita su moduli tipici del parlato, questa diversa lingua letteraria trova una sua completa realizzazione nella lettura ad alta voce (una pratica che peraltro è stato proprio Celati in Italia a promuovere con maggior vigore e convinzione). E il fatto che questa lingua sia leggibile ad alta voce (come uno spartito musicale nel momento in cui viene eseguito su uno strumento), e che anzi la lettura ad alta voce sia il banco di prova della sua tenuta, è reso possibile in particolar modo dalla qualità ritmica che tale lingua viene ad assumere pur senza presentarsi come una riproduzione mimetica del parlato, ma come la sua stilizzazione (peraltro spesso arricchita e integrata da elementi derivati dalla lingua della tradizione letteraria).

Un’operazione del genere, poi, presuppone un modo diverso di raccontare, non più basato sulle regole di un concatenamento causa-effetto, ma costruito sulle suggestioni e le tonalità che la lingua riesce a produrre e da cui eventualmente scaturiscono gli elementi che danno origine al flusso narrativo. Molto indicativo in tal senso è un testo pubblicato da Celati sul primo numero della rivista «Il Semplice» (intitolato Modena 18 luglio 1994), in cui appunto Celati sostiene che anche i nomi dei personaggi di una storia possono essere essi stessi l’espressione di una tonalità linguistica dominante che «trascina il racconto verso uno scatenamento immaginativo».

Ecco, questi che ho elencato sono solo alcuni dei motivi per cui Celati è da ritenersi uno dei nostri autori più importanti e il capofila di tutti quegli scrittori che in questi ultimi decenni si sono misurati col problema della lingua e hanno trovato in lui non solo un esempio di cosa fare nella pratica ma anche un punto di riferimento teorico, dal momento che tutta l’attività di Celati — sia narrativa che saggistica che di promozione (considerata la sua disponibilità nei confronti degli autori più giovani e il suo impegno come redattore di riviste ecc.) — ruota intorno a questo problema. Problema che Celati ha posto e risolto sempre con il lavoro sulla scrittura e mai in maniera accademica, e se quello che lui ha scritto di teorico ha le stessa pregnanza e scioltezza della sua narrativa è perché per lui come per pochi altri vale il fatto che la capacità critica, in ogni campo, è il prodotto del pensiero creativo che si è investito in quel campo. E questo è un investimento che Celati ha sempre fatto senza mai pensare al proprio guadagno e sempre rimanendo fedele a se stesso.

Gianni Celati. Traduzione, tradizione e riscrittura, a cura di Michele Ronchi Stefanati, Aracne editrice, 2019.