I romanzi / Philip Roth. «Eccola, la vita umana».

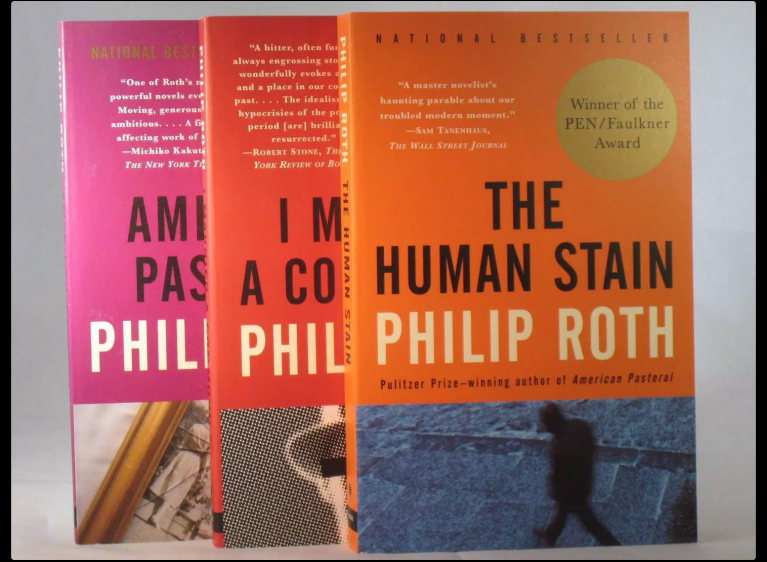

Dopo l’uscita della cosiddetta ‘trilogia americana’ – Pastorale americana (‘American Pastoral’, 1997), Ho sposato un comunista (‘I Married a Communist’, 1998), La macchia umana (‘The Humain Stain’, 2000), Philip Roth, che già era uno degli scrittori più importanti del mondo, è diventato l’autore di riferimento internazionale per ogni discorso e riflessione sul romanzo e forse sulla letteratura tout court. In Italia, i tre capolavori sono usciti tra il 1998 e il 2001 nella versione di Vincenzo Mantovani per Einaudi, che da quel momento in poi ha pubblicato tutti i libri successivi, recuperando o ritraducendo anche i precedenti (usciti per Bompiani e altri editori già a partire dagli anni Sessanta). Quando abbiamo letto la trilogia, è stato subito chiaro che era opera di uno scrittore al culmine della sua forza e autorità. Impressionati da quella lettura – per molti una scoperta – abbiamo continuato di anno in anno a leggere i nuovi volumi, finendo per ammettere che nessuna delle opere tarde di Roth poteva eguagliare Pastorale americana o La macchia umana. Così, se non abbiamo smesso di apprezzarlo, abbiamo però creduto che altri scrittori (alcuni dei quali oggi, al suo confronto, sembrano bambini che giocano) fossero ormai più degni di attenzione. Ci pareva che la decisione di smettere di scrivere, presa da Roth nel 2010 (dopo Nemesis), autorizzasse questo giudizio.

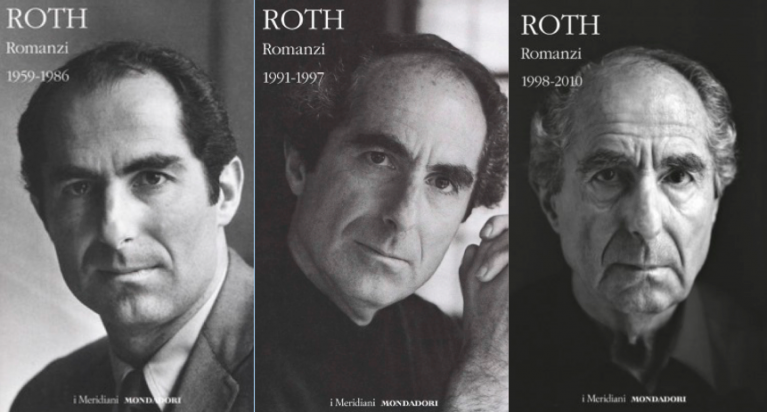

Poi Philip Roth è morto (il 22 maggio del 2018) e, come capita in questi casi, abbiamo ripercorso i suoi libri, anche grazie ai primi due volumi dei Romanzi pubblicati nei «Meridiani» Mondadori, usciti nel 2017 e 2018.

Trilogia americana.

Quell’edizione – e la nostra rilettura – giunge ora a termine con l’uscita del terzo e ultimo «Meridiano», a cura di Paolo Simonetti (responsabile anche delle pregevoli Notizie sui testi), con un saggio introduttivo di Alessandro Piperno e la Cronologia a cura di Angela Demurtas, responsabile anche della cura redazionale dell’edizione, basata su quella della Library of America. Il volume include i romanzi pubblicati tra il 1998 e il 2000: Ho sposato un comunista, La macchia umana, L’animale morente (‘The Dying Animal’, 2001), Il complotto contro l’America (‘The Plot Against America’, 2004), Everyman (2006) nelle traduzioni di Vincenzo Mantovani e Nemesi (‘Nemesis’, 2010) tradotto da Norman Gobetti. La partizione cronologica ha imposto la separazione di Pastorale americana (nel secondo volume) dagli altri due libri della trilogia, che fa parte a sua volta del ciclo degli Zuckerman Books, il cui protagonista o narratore è Nathan Zuckerman. L’animale morente chiude invece la trilogia dei Kepesh Books, così come Il complotto contro l’America, l’ultimo grande romanzo di Philip Roth, porta a termine il ciclo dei Roth Books (nei quali il protagonista è omonimo dello scrittore) che include tra gli altri Patrimonio e Operazione Shylock. Infine, Everyman e Nemesi fanno parte della serie di short novel riunite sotto il titolo complessivo di Nemeses.

Meridiani Roth.

Per cercare di capire il segreto di Roth, per trovare una chiave di accesso al suo straordinario edificio narrativo, conviene partire da una considerazione affidata al protagonista di Il complotto contro l’America: «Era così che la vedevo allora, e così continuo a vederla; oltre ai cinque sensi, un bambino col mio retroterra aveva a quei tempi un sesto senso, il senso geografico, l’acuto senso di dove viveva e chi e cosa lo circondava» (p. 1173). È proprio questo “senso geografico” la cifra forse più importante, il tratto più riconoscibile (e quasi inimitabile) dello stile di Roth: la capacità cioè di ricreare un ambiente sulla pagina con strenua precisione, in tutti i suoi elementi appunto geografici o topografici, ma anche storici, sociali, culturali, morali. La letteratura «è la grande particolareggiatrice», scrive Roth in Ho sposato un comunista: «Perché? Perché la letteratura è l’impulso a entrare nei particolari. Come puoi essere un artista e rinunciare alle sfumature?» (p. 266). Non rinunciare alle sfumature: credo sia questo uno dei valori e degli insegnamenti più importanti che i romanzi di Roth trasmettono. Nessun personaggio dei suoi romanzi, nemmeno i grandi protagonisti della ‘trilogia’, sarebbero immaginabili se venisse a mancare anche uno solo dei dettagli con cui Roth ha costruito l’ecosistema in cui vivono “e chi e che cosa” li circonda. Se non altro perché l’esito tragico dei loro destini è spesso effetto del divario tra una ‘geografia’ ideale, l’immagine mentale dell’ambiente in cui i protagonisti sono cresciuti e si sono formati, e una ‘geografia’ reale, di cui non riconoscono i contorni o da cui vengono espulsi moralmente e materialmente. Molti personaggi dei romanzi di Roth conservano per tutta la vita il ritmo delle minime cose che li hanno accompagnati nei primi anni: «tic, toc, tic, il metronomo della vita quotidiana nel quartiere, la catena dell’essere nella città americana di una volta» (p. 26).

Si può considerare questo ritmo interiore come una declinazione del grande tema – la perdita dell’innocenza, la fine dell’idillio o dell’utopia ‘pastorale’ (come la definisce Christopher Lasch in Il paradiso in terra) – che attraversa l’immaginario americano contemporaneo. Da questo spaesamento dipendono, oltre al titolo Pastorale americana, le aspirazioni irrealizzabili nei confronti di una dimensione ‘thoreauviana’ dell’esistenza, isolata, incontaminata, in cui il male si annulli. Ma è il male stesso che può essere generato dall’incapacità patologica di accettare la fine del sogno, o meglio la sua inconsistenza. Non è un caso che uno dei personaggi più negativi della trilogia, Les Farley di La macchia umana, venga ritratto nel finale del romanzo in un’Arcadia così tipica e perciò così ingannatrice:

Solo raramente, alla fine del nostro secolo, la vita offre una visione così pura e pacifica come questa: un uomo solitario seduto sopra un secchio, che attraverso quaranta centimetri di ghiaccio pesca in un lago le cui acque si rinnovano continuamente in cima a un’arcadica montagna dell’America. (p. 812)

Lo stesso Roth è vissuto per molti anni lontano dalla città e dalla folla, in una casa di campagna nel Connecticut; ma, forse anche per questa personale esperienza, sa quanto comune e in fondo velleitario sia questo desiderio di natura. Ha lasciato che a spiegarlo fossero i personaggi di Ho sposato un comunista:

E l’idea della baracca, dopotutto, non è di Ira. Ha una storia. Era di Rousseau. Era di Thoreau. Il palliativo della capanna primitiva. Il posto dove sei ridotto all’essenziale, dove torni – anche se non è da lì che vieni – a decontaminarti e a dispensarti dall’impegno di lottare. Il posto dove ti togli – come un insetto durante la muta – le divise che hai indossato e i costumi che ti sei messo sulle spalle, dove ti spogli delle tue umiliazioni e del tuo risentimento, delle concessioni che fai al mondo e della sfida che gli lanci, della tua manipolazione del mondo e dei suoi maltrattamenti. L’uomo che invecchia se ne va nei boschi: il pensiero filosofico orientale abbonda di questo motivo, il pensiero taoista, il pensiero indù, il pensiero cinese. L’«abitante della foresta», ultima tappa sulla strada della vita. (p. 91)

Per quanto incarnino e spesso evochino ascendenti letterari, archetipi tragici, biblici, classici e soprattutto shakespeariani, nessuno dei grandi personaggi di Roth – né Levov “lo Svedese” in American Pastoral, né Ira “Iron” Ringold in I Married a Communist, né Coleman Silk e Faunia Farley in The Humain Stain – si limita ad agire in base a modelli assoluti. È il realismo delle loro esistenze, plasmate dal ‘sesto senso’ di un luogo e un tempo determinati, ad attivare quel dispositivo di allusione e riconoscimento che rende possibile affiancare le loro storie ai destini di altri eroi letterari. Lo scrittore ne è perfettamente consapevole e anzi cerca, provoca il confronto, da cui i suoi protagonisti non escono smentiti o falsati, ma potenziati da una carica parossistica e perfino melodrammatica:

L’abitudine si forma quando si è traditi. La causa è il tradimento. Pensa alle tragedie. Cosa provoca la melanconia, la follia, lo spargimento di sangue? Otello: tradito. Amleto: tradito. Lear: tradito. Si potrebbe addirittura sostenere che anche Macbeth viene tradito (da se stesso), anche se non è la stessa cosa. I professionisti che hanno speso tutte le loro energie insegnando ad apprezzare i capolavori, quei pochi di noi che si lasciano ancora affascinare dall’esame minuzioso che la letteratura compie delle cose, sono perfettamente giustificati quando dicono di trovare il tradimento nel cuore della storia. Di tutta la storia, da cima a fondo. La storia del mondo, la storia famigliare, la storia personale. (p. 222)

Sennonché, è proprio la gestione dei toni estremi che permette a Roth di stabilire una mediazione tra l’eccezionale specificità e l’universale validità di caratteri, situazioni e ambienti rappresentati nelle sue opere. Lo si comprende bene tornando al concetto di “senso geografico”; la maggior parte delle narrazioni di Roth è ambientata nello spazio circoscritto del New Jersey (Newark, East Orange), descritto con tutta l’accuratezza e la competenza di chi è nato e vissuto in quei luoghi, li ha visti e sa come sono e com’erano grazie a una memoria personale e famigliare sedimentata non in una ma in almeno due o tre generazioni. Ebbene, tutta questa precisione non provoca noia o estraneità, non spinge mai il lettore a chiedersi: “Cosa hanno a che fare con me quella strada, quell’insegna, quel modello di auto o l’albero genealogico di quel personaggio secondario?”. Non si tratta di un semplice effetto di reale, perché la descrizione del contesto è essenziale per la comprensione di moventi, comportamenti, vicende; né d’altra parte è un’esibizione di localismo, cui ricorrono gli scrittori che pensano di costruire un ambiente nominando superficialmente la via di una città o inserendo una battuta vernacolare e poi sembrano dirci: guardate, questa è proprio Roma, è proprio Milano, o Parigi, o Madrid o perfino New York. La differenza – una delle tante – tra questi scrittori e Philip Roth è che i primi credono di essere realisti riproducendo o giudicando ciò che di (troppo) idiosincratico vedono e sentono dentro la loro bolla; Roth al contrario, come altri autori americani prima di lui (Faulkner, Bellow), fa di un luogo preciso il teatro di lotte e passioni universali. La specificità non si oppone all’universalità; il suo contrario è piuttosto la gergalità, l’imitazione di un mondo ristretto e provvisorio, forse comprensibile solo a chi ci si trova nel mezzo.

Come molti e forse tutti i grandi autori realisti, Roth fonda l’attendibilità del racconto anche sull’esemplarità, di fondo non realistica ma ideale, dei paradigmi morali ed esistenziali in cui i suoi personaggi sono implicati. Il primo di questi paradigmi è proprio quella ‘nemesi’ cui non a caso è intitolata la sua ultima opera. Nella «mitologia classica Nemesi – ricorda Paolo Simonetti nella nota al romanzo – è la dea che distribuisce la giustizia compensatrice, deputata a punire chi turba l’ordine del cosmo eccedendo con le proprie azioni la giusta misura. […] Il sostantivo inglese, nemesis, rimanda in senso figurato a concetti come rivalsa, contrappasso, vendetta, punizione e giustizia divina» (pp. 1785-6). Il ruolo della nemesi orienta il destino dei personaggi, anche se non tutti si sono personalmente o volontariamente macchiati di colpe o hanno peccato di hybris. La giustizia (o ingiustizia) poetica che coinvolge gli ‘eroi’ rothiani – Coleman Silk, che per tutta la vita ha mentito sulle sue origini razziali, viene accusato di aver pronunciato una battuta discriminatoria; il protagonista di Nemesi, l’allenatore Bucky Cantor, modello di integrità fisica e morale, diventa inconsapevole veicolo e vittima del contagio di poliomielite che colpisce i suoi giovani pupilli – sovradetermina la realtà, la rimodula sulla base di grandi archetipi letterari e delle ossessioni storiche e sociali che li hanno ispirati: la caccia alle streghe, lo spirito di persecuzione (di cui è vittima Ira di Ho sposato un comunista), la diversità e la sopraffazione di ordine razziale e sessuale (in cui sono coinvolti, ciascuno per le proprie origini e vicende, Coleman e Faunia in La macchia umana), la guerra, il nazismo e l’antisemitismo (al centro di Il complotto contro l’America), la malattia come menomazione personale e sociale (in Nemesi). Su tutte queste paure, domina quella più grande, la morte, personaggio silenzioso di tutta l’opera tarda di Roth e in particolare di Everyman, che è letteralmente costruito intorno alla morte: il racconto ha inizio dal funerale del protagonista, si sviluppa attraverso un flashback tornando indietro alla sua infanzia, per poi riavvicinarsi al presente e coglierlo negli istanti estremi: «Non esisteva più, era stato liberato dal peso di esistere, era entrato nel nulla senza nemmeno saperlo. Proprio come aveva temuto dal principio» (p. 1508). Scrivere, per l’ultimo Roth, non è più una sfida alla morte, un esorcismo, ma forse è un tentativo di dare senso, nel disordine pulviscolare del reale, ai destini particolari (e perciò esemplari) degli individui, non perché separati dalle cose ma in quanto parte di un flusso inarrestabile:

La pienezza sensoriale, la copiosità, l’abbondante – sovrabbondante – minuziosità della vita, che è la rapsodia. E Coleman e Faunia, che ora sono morti, immersi nel fluire dell’inaspettato, giorno per giorno, minuto per minuto, essi stessi minuzie in quella sovrabbondanza. (p. 450)

Lo scrittore americano «incontra grandi difficoltà a comprendere, descrivere e poi rendere credibile la realtà americana. È una realtà che sconcerta, disgusta, manda in bestia, ed è anche motivo di imbarazzo per la nostra scarsa immaginazione. L’attualità si fa beffe del nostro talento, e ogni giorno saltano fuori figure che sarebbero l’invidia di qualunque romanziere». Così Roth si è espresso in un discorso (Scrivere narrativa americana) tenuto a Stanford nel ’60, ora incluso nella raccolta postuma di nonfiction, tradotta nel 2018 da Norman Gobetti per Einaudi (Perché scrivere? Saggi, conversazioni e altri scritti). Forse è per aggirare questo sconcerto, per impedire all’attualità di farsi beffa del talento che Roth ha lavorato sulla realtà in modo che la letteratura e le sue risorse ne portassero alla luce ed esaltassero il nucleo di verità, quel tanto di significato credibile e perciò comunicabile che la realtà grezza non può contenere. Per questo, non c’è contraddizione tra il realismo e l’invenzione fino ai limiti del controfattuale su cui si basano opere come Il complotto contro l’America, romanzo ucronico in cui s’immagina un’America nazista governata da Charles A. Lindbergh, e lo stesso Nemesi, che racconta un’epidemia mai verificatasi in quei modi e proporzioni.

Ora, si può dire che l’obiettivo e insieme il metodo dei grandi romanzi di Roth, specialmente dei suoi ultimi capolavori, risiedano proprio in questo conflitto o disallineamento tra verità e realtà, che rende necessaria la mediazione della scrittura e la manifestazione dell’atto narrativo all’interno del racconto. È La macchia umana a fornire l’esempio più chiaro.

Nicole Kidman e Anthony Hopkins in un fotogramma nel film tratto da La macchia umana (regia di Robert Benton, 2003).

A partire da Pastorale americana, Zuckerman da protagonista diventa testimone, portavoce della vicenda raccontata. «Uno dei passi più emozionanti» del libro – scrive Piperno nell’introduzione al «Meridiano» – «è proprio quello in cui Nathan, con un virtuosismo tecnico superbo, passa dalla prima alla terza persona. Questa è autentica epifania modernista» (p. XLI). Quest’assetto permane anche negli altri due libri della trilogia, complicandosi proprio sul piano tecnico in Ho sposato un comunista (in cui si alternano due narratori: lo stesso Zuckerman e il suo vecchio insegnante di inglese, fratello del protagonista Ira Ringold) e trovando una piena giustificazione poetica appunto in La macchia umana. Per quanto il romanzo sia, com’è nello stile di Roth, strenuamente legato all’immanenza dei fatti e delle cose, il suo sviluppo non è determinato tanto da una trama oggettiva, quanto dalla ricostruzione soggettiva e dalla mediazione del narratore, cui lo stesso Coleman ha chiesto di scrivere un libro sulla propria storia. Quel libro – intitolato La macchia umana come il vero romanzo di Roth – è però tutt’altro che un resoconto: Zuckerman ha compiuto un’altra metamorfosi, diventando da testimone interprete dei destini dei suoi personaggi-interlocutori. Nel corso del romanzo, acquista facoltà di semi-onniscienza (sa o piuttosto immagina cose che, realisticamente, non potrebbe sapere) e gestisce con meraviglioso virtuosismo la successione del tempo narrativo; continuo è il movimento fra il passato dei personaggi, il presente della storia principale e l’anticipazione sulla sorte toccata ai protagonisti, di cui il lettore è informato molto presto: «Quattro mesi più tardi, dopo che furono seppelliti tutt’e due, avrei ricordato la mungitura di quel giorno come una rappresentazione teatrale in cui avevo avuto una particina» (p. 449). Non conta tanto quel che succede, ma perché succede e in che modo: su questo il narratore non cessa di interrogarsi, per questo decide di scrivere La macchia umana. Si produce così in un altro magistrale tour de force, che riguarda stavolta non il tempo ma la focalizzazione: i punti di vista dei personaggi, spesso in conflitto reciproco, si alternano fin quasi a confondersi – più di una volta il lettore è quasi costretto a fermarsi per chiedersi a chi appartengono i pensieri e i sentimenti che il narratore ci sta rivelando. Cioè, i pensieri e sentimenti che sta immaginando, attribuendoli ai personaggi come le parti in un dramma, nella «rappresentazione teatrale» cui lo stesso Zuckerman aveva avuto l’impressione di assistere, come abbiamo letto:

Solo tre o quattro mesi dopo, quando venni a conoscenza del segreto e cominciai questo libro – il libro che mi aveva chiesto di scrivere, scritto, però, non necessariamente come voleva lui –, compresi qual era il cemento del patto tra loro: Coleman le aveva raccontato tutta la sua storia. Solo Faunia sapeva come Coleman Silk aveva fatto a diventare se stesso. Come so che lo sapeva? Non lo so. Non potevo sapere neanche questo. Non posso saperlo. Ora che sono morti, nessuno può saperlo. Nel bene e nel male, io posso fare solo quello che fanno tutti quelli che credono di sapere. Immagino. Sono costretto a immaginare. Si dà il caso che sia quello che faccio per vivere. È il mio lavoro. È l’unica cosa che faccio, ormai. (p. 640)

È ancora questione di realtà, che non si può sapere, opposta alla verità, che si può comprendere attraverso il racconto. «Eccola, la vita umana» pensa Zuckerman, quando rivede il suo vecchio insegnante e si accinge a raccontare insieme a lui la storia di Ho sposato un comunista (p. 10): «Ecco cosa significa durare».