Speciale

Teste mozze e cultura americana

Di recente, il giudice della 9.a Corte d’Appello, Alex Kozinski, ha sostenuto che se gli Stati Uniti intendono continuare ad applicare la pena di morte, farebbero bene a ricorrere all’unico strumento che, curiosamente, i boia a stelle e strisce non hanno mai impiegato: la ghigliottina. Secondo Kozinski è ipocrita mascherare una pratica “brutale e selvaggia” come l’esecuzione capitale da “morte serena”. Meglio sarebbe che tutti prendessero coscienza dell’orrore che si mette in atto quando si uccide un uomo. Meglio la decapitazione.

Nella maggioranza degli stati in cui è prevista la pena capitale si ricorre all’iniezione letale, considerata il sistema più “indolore” e meno spettacolare, ma la possibilità di tornare alla camera a gas, all’impiccagione o alla fucilazione resta sempre sulla carta. Nessuno stato, però, ha mai praticato la decapitazione. Come scrive Kozinski, la ghigliottina “si pone in contrasto col nostro spirito nazionale”. A questo punto viene da chiedersi se, tra le considerazioni che hanno indotto l’ISIS a filmare le decapitazione degli ostaggi americani e britannici, non vi sia anche quella di mettere il pubblico americano di fronte a una violenza particolarmente perturbante – una violenza inconsueta eppure familiare. Familiare perché, per quanto “barbaro”, il rituale della decapitazione made in ISIS, è pur sempre l’esecuzione di una condanna a morte, e questo non può non toccare un nervo scoperto della coscienza americana. Eccezion fatta per la Cina, infatti, gli stati che negli ultimi anni hanno applicato con maggior frequenza la pena di morte sono tutti a stragrande maggioranza musulmani. In particolare, a fronte di 43 esecuzioni made in USA, nel 2012 in Iran sono state eseguite 314 condanne a morte, in Iraq 129, in Arabia Saudita 79, nello Yemen 28, in Afghanistan 14 (dati di Amnesty International).

Come si vede, non solo questi paesi sono espressione dell’Islam più oltranzista ma, Iran a parte, sono anche paesi alleati degli Stati Uniti, in particolare l’Arabia Saudita. Lì si applica la decapitazione in pubblico e, come riporta l’agenzia Reuters, quest’anno alla data del 16 Ottobre, ben 59 persone erano già state giustiziate. Il fatto che molte di queste esecuzioni si siano concentrate negli ultimi due mesi, in coincidenza con le decapitazioni dell’ISIS e il via libera di Obama ai bombardamenti, ha portato inevitabilmente a paragoni tra la mattanza di stato dell’Arabia Saudita e quella “terroristica” dell’aspirante stato Islamico della Siria e dell’Iraq. Tali paragoni sono resi ancora più imbarazzanti dal fatto che, come riporta la Reuters, “i difensori della pena di morte saudita sostengono che le decapitazioni, di solito un singolo colpo di spada, sono tanto umane quanto le iniezioni letali negli Stati Uniti. Essi deplorano qualsiasi paragone tra le esecuzioni di criminali condannati dalle corti di giustizia e le uccisioni extra-giudiziarie di ostaggi innocenti da parte dello Stato Islamico”.

Non ci si può non domandare quanto possano sentirsi sollevati i cittadini degli Stati Uniti dal sapere che non vi sarebbe differenza tra la spada islamica e l’iniezione americana, non solo tenendo a mente le parole del giudice Kozinski di cui sopra, ma soprattutto alla luce del fatto che l’Arabia Saudita è sì il principale alleato americano nella regione, ma al tempo stesso il paese ritenuto responsabile di aver direttamente (con la sua intelligence) e indirettamente (tramite donazioni di facoltosi membri dell’élite) contribuito alla creazione dell’ISIS, visto come un utile strumento anti-Sciita.

Ma perché in un paese che – eccezion fatta per un breve intervallo (1972-76) nel quale fu sospesa dalla Corte Suprema – ha costantemente applicato la pena di morte, e che in base a tutti gli indicatori è da considerarsi il più violento tra i paesi “moderni” e industrializzati, la decapitazione – ben prima dei video dell’ISIS – suscita particolare ripugnanza? L’orrore per la testa mozzata, come spiega Adriana Cavarero nel suo indispensabile Orrorismo, non è certo una prerogativa americana. La testa mozzata, scrive Cavarero, “da un lato, allude a una violenza che, accanendosi sul corpo, più che a togliergli la vita lavora a disfarne l’unità figurale, a ferirlo e smembrarlo, staccarne la testa. Dall’altro, dato che si tratta della testa, sottolinea che a essere colpita è quell’unicità della persona che già i Greci collocavano in questa parte del corpo”.

Queste intuizioni ci aiutano a capire una delle ragioni fondamentali che fanno della decapitazione una pratica particolarmente orrorifica per la coscienza americana. Il corpo smembrato, “oltraggiato nella sua singolarità”, si fa emblema della distruzione del singolare: di quell’individuo sovrano, cioè, che forse nessuna cultura come quella americana ha posto alla base della sua ragion d’essere. Anche il corpo del condannato a morte, in America, va preservato nella sua interezza perché, nella logica calvinistico-protestante che soggiace al sistema giudiziario statunitense, deve essere ben chiaro che è il singolo individuo a essersi “guadagnato”, con la sua condotta personale, la sentenza di morte. Lo stato può uccidere, ma non decapitare perché deve preservare anche nella morte l’indissolubile unità del singolo. Da questo punto di vista forse non è tanto sorprendente che una delle leggende metropolitane attualmente più diffuse in USA tra i fondamentalisti cristiani che considerano Obama un criptocomunista, sia quella sulle 30.000 (trentamila!) ghigliottine che il governo americano avrebbe acquistato per giustiziare gli oppositori all’indomani di un colpo di stato. L’avvento del socialismo è visto come dissoluzione dell’individuo, e dunque come una decapitazione su vasta scala.

Pur se tanto delirante quanto ridicola, questa teoria cospiratoria ci ricorda un’altra ragione, accanto a quella psicoanalitico-culturale, che rende la decapitazione particolarmente indigeribile per la coscienza americana. Se oggi il taglio della testa è associato a quell’altro da sé che è l’Islam, l’orrore per la decapitazione lo si ritrova già alle origini della cultura statunitense. Nella “Leggenda di Sleepy Hollow” di Washington Irving – uno dei racconti fondativi della letteratura americana – l’apparizione che terrorizza il povero Ichabod Crane è quella, guarda caso, di un cavaliere senza testa. Come ha scritto a questo proposito Sandro Portelli, in un bel libro di un po’ di anni fa, lo spettro acefalo è, metaforicamente, quello della democrazia: un corpo senza testa, un corpo privo di “una gerarchia socialmente riconoscibile”. Ma come prosegue Portelli, “non è senza significato che il cavaliere senza testa sia stato decapitato proprio ‘in una battaglia senza nome durante la guerra rivoluzionaria’: è stata appunto la rivoluzione a ‘tagliare la testa’ allo stato abolendo il dominio del re”.

Lo spettro è dunque, in ultima analisi, quello di una rivoluzione che sin dall’inizio la cultura americana si adopera per immaginare diversa, altra cosa, rispetto a quella inglese del 1648-49, o quella francese, con le sue migliaia di teste recise. Come ha notato un altro americanista italiano (Salvatore Proietti), “per fare del 1776 una rivoluzione americana, la rivoluzione deve restare nascosta”. Questa chiave di lettura ha trovato la sua consacrazione in Hannah Arendt, secondo la quale la rivoluzione americana sarebbe stata in larga misura una rottura nonviolenta, senza la pretesa – diversamente dalla rivoluzione francese o da quella bolscevica – di fondare un nuovo ordine delle cose.

Eppure, nell’introduzione alla Lettera Scarlatta, anche Nathaniel Hawthorne evoca l’immagine della rivoluzione come decapitazione e paragona il suo licenziamento dalla Dogana di Salem per motivi politici a un ghigliottinamento, suggerendo che il suo libro avrebbe potuto intitolarsi “Carte postume di un sovrintendente decapitato”. Hawthorne, sia pure scherzosamente, ci ricorda che per quanto rifiuti la ghigliottina come strumento di morte tipico del Vecchio Mondo, l’America non è poi così restia al mozzare le teste. E le teste mozze difatti non mancano, né nella storia né nella letteratura degli Stati Uniti. Quella di Metacomet, il capo wampanoag ribattezzato dai coloni “Re Filippo”, cui lo stesso Irving dedicò un bel racconto, sarebbe restata esposta su un palo di Plymouth per ben venticinque anni. Molti pensano che il precedente di Re Filippo sia dietro la figura di Babo, lo schiavo ribelle protagonista del Benito Cereno di Herman Melville, la cui testa mozza troneggia sull’ultima pagina del racconto, emblema dell’orrore della schiavitù.

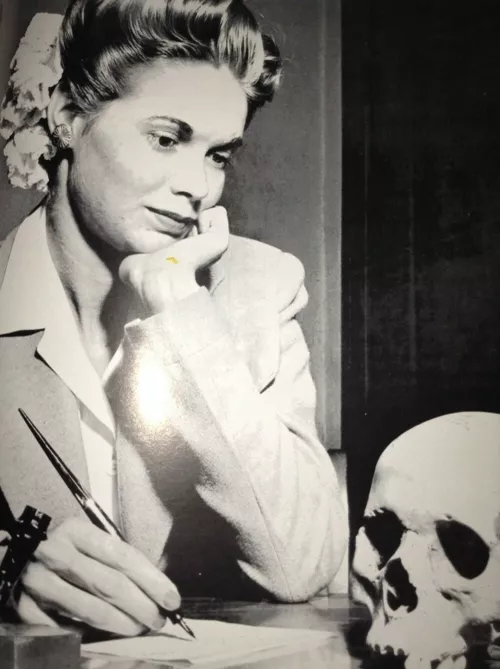

La decapitazione è particolarmente orrenda in quanto tradizionalmente riservata a chi si vuole non solo uccidere ma letteralmente obliterare. E dunque questa brevissima rassegna delle teste mozzate dagli americani non può che chiudersi con l’immagine forse più inquietante di tutte: la foto a tutta pagina di “Life Magazine” del 22 Maggio 1944, nella quale – come recita la didascalia – “un’operaia di guerra dell’Arizona scrive al suo ragazzo in Marina una nota di ringraziamento per il teschio del giapponese che lui le ha spedito”. Il teschio è lì, sul lato destro della scrivania, con la bella ragazza che lo fissa, penna in mano già poggiata sul foglio: una sorta d’immagine speculare del San Girolamo col teschio di Caravaggio.

Giusto ricordare che “Life” ricevette numerosissime lettere di protesta, anche perché si temeva che immagini del genere avrebbero spinto il nemico a reagire con una ferocia ancora maggiore di quella già inaudita messa in campo sino a quel punto. Un teschio non è esattamente una testa mozza, ma lo sguardo lievemente sognante, con le labbra che quasi s’increspano nell’accenno di un sorriso, ci ricorda che una volta bollita e strofinata vigorosamente con la soda caustica, anche una testa mozza non fa più paura. E nella foto ciò che è infatti sconvolgente non è la testa mozza che fu, ma quello sguardo enigmatico della giovane ragazza bionda.