Inetto alla vita e diverso / Cosa cercano gli adulti nei bambini?

L’edizione Torino Spiritualità 2017 appena conclusasi ha avuto come titolo Piccolo me. Restare o diventare bambini. Quest’estate mi sono trovata a riflettere spesso sul tema del cosiddetto ‘bambino interiore’, e dunque tale scelta è stata per me una conferma: come mi capita di notare da qualche tempo, mai come oggi questa figura è diventata, oltre che oggetto di studio, una presenza che ricorre nel linguaggio comune, offrendosi come certezza, dato acquisito. Proprio su questo aspetto si è fissata la mia attenzione. Se la relazione simbolica del bambino con l’adulto, infatti, è da sempre oggetto di riflessione – basti ricordare le forme più note che ha assunto, dal fanciullino del Pascoli alle figure junghiane del puer e del senex, poi riprese e rielaborate da James Hillman, ma anche la rappresentazione dell’anima in forma di fanciullo in epoca classica e poi cristiana, o l’idea di creatività infantile che corre dal Novecento a oggi –, ciò che oggi di queste esperienze è entrato nell’opinione comune appare come il risultato di una contaminazione fra concetti che hanno acquisito popolarità perdendo per strada profondità e tridimensionalità (dimensioni necessarie a scongiurare il rischio costante di un imbastardimento che annulla la possibilità stessa di significato, volgendo ogni tentativo di pensiero in prassi di consumo).

Così oggi il bambino che si pretende abiti nell’adulto assume di volta in volta caratteri diversi, dettati dal momento e si configura come necessità adulta di immaginarlo in base a molteplici e confusi riferimenti: può essere creativo, gioioso, maestro, salvifico, stuporoso, trasgressivo, ferito, poeta, veggente, selvaggio, magico, in ogni modo sempre e comunque parte nobile, nucleo autentico, germe vitale e intatto a cui ricorrere quando si è in cerca di una possibilità di senso, di freschezza di sguardo, di slancio emotivo, di radice e purezza spirituale, di leggerezza e spensieratezza. Di questa attitudine idealizzante è specchio sintomatico il lessico usato sui social per raccontare i bambini nei confronti dei quali sempre più spesso gli adulti si pongono come cultori devoti e ispirati.

Più volte mi sono chiesta da cosa dipenda questo investimento simbolico di massa sull’infanzia soprattutto in un momento in cui il mondo adulto, come mostrano la crisi della famiglia e della scuola, sembra aver perso ogni coordinata, e sembra sempre meno propenso a riconoscere, attribuirsi e fare esperienza delle caratteristiche della propria età, la maturità. E pertanto sembra sempre meno preparato e disponibile ai compiti educativi e pedagogici che gli sarebbero propri. Perciò la domanda è: a cosa serve, oggi, questa metafora? Cosa cercano gli adulti nei bambini? E soprattutto, per un adulto è davvero possibile sapere cosa sia un bambino e pertanto immaginare di ospitarne addirittura uno dentro di sé?

La mia riflessione è cominciata al cinema, guardando Infanzia di un leader, scritto, prodotto e diretto nel 2015 da Brady Corbet. Nel corso del film, a un certo punto mi sono resa conto che il mio atteggiamento nei confronti del protagonista, un bambino di famiglia di classe alta entrato in conflitto frontale con il padre e la madre, è cambiato, passando dall’empatia all’avversione. Questo è accaduto durante un primo piano del bambino il cui volto, dopo un violento diverbio con i genitori, da un’espressione di disperazione passa a una smorfia di consapevole trionfo.

Caduta la maschera della debolezza, il protagonista rivela di avere mutato il sopruso subìto nel perfetto pretesto per una proterva sceneggiata manipolatoria.

In quel momento mi sono chiesta cosa ci faccia sentire o no, “dalla parte dei bambini”, se sia qualcosa che di noi riconosciamo in loro o piuttosto qualcosa che non abbiamo più e che cerchiamo nella loro immagine. Se sia una presenza o una mancanza ad attrarci o a respingerci, o magari entrambe le cose nello stesso momento o anche in momenti diversi, secondo cosa accada e di cui nelle diverse circostanze abbiamo bisogno. E non intendo qui, quando dico “sentirsi dalla parte dei bambini”, quel sacrosanto senso di responsabilità che ci impone (o ci dovrebbe imporre) nei confronti dei bambini l’assunzione educativa, sociale, culturale di un ruolo adulto, ovvero di farsi carico del bambino, del rispetto e della protezione dei suoi diritti, senza condizioni. Parlo di un aspetto molto privato e in parte non controllabile, un sentimento volatile e mutevole, che ci investe senza che ci possiamo fare nulla, qualcosa che riguarda la sfera affettiva ed emotiva personale, che determina la tonalità delle nostre reazioni e delle nostre relazioni con gli altri e con il mondo. Insomma, ciò che davvero sentiamo nella sua dimensione più sfuggente (se siamo in grado di discernerlo, e che non di rado confligge con quello che pensiamo e in cui crediamo, o crediamo di pensare o pensiamo di credere).

Hans Christian Andersen, 1865, ph Henrik Tilemann.

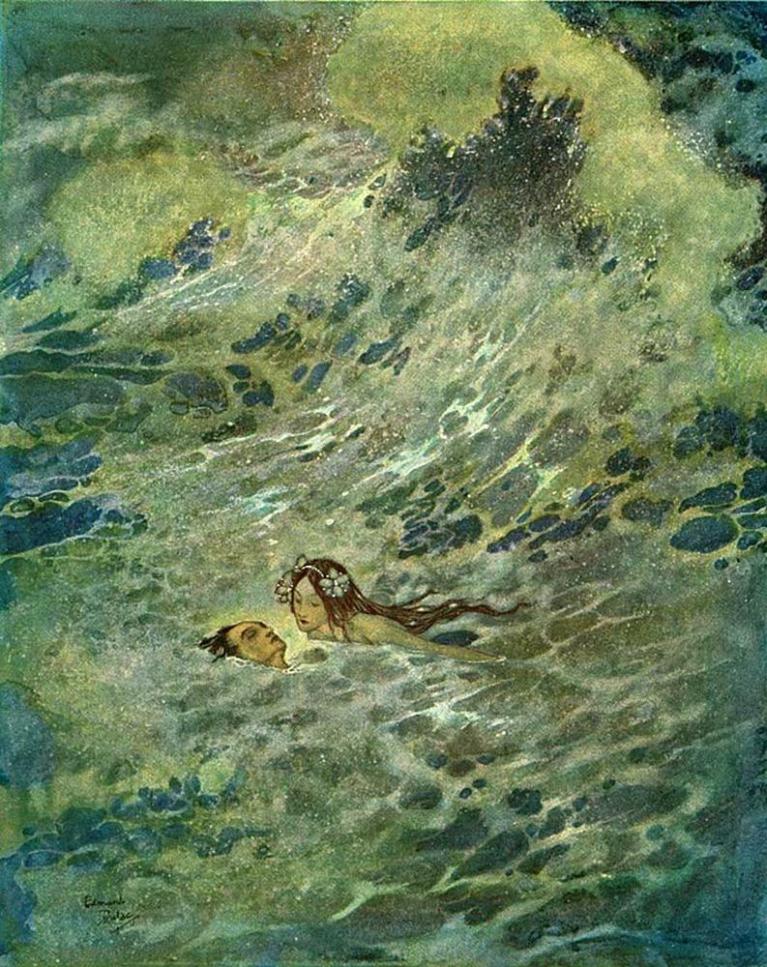

Il secondo episodio che quest’estate mi ha riportato a questo tema è stato la visita alla celebre statua dedicata alla Sirenetta di Andersen all’ingresso del porto di Copenaghen, statua realizzata nel 1913 da Edvard Eriksen su richiesta di Carl Jacobsen, figlio del fondatore della birreria Carlsberg. Mentre osservavo la folla di turisti che si sporgeva dal parapetto di fronte agli scogli su cui il bronzo è installato, e in particolare guardavo le numerose persone che a turno scendevano verso l’acqua per sistemarsi maldestramente accanto all’icona e farsi fotografare (quelli che scivolano in mare pare siano molti), mi sono accorta che i bambini presenti erano pochi e che quelli presenti erano impegnati a giocare, saltando sulle pietre. E mi sono anche accorta che i bambini erano congrui e naturali nel giocare e muoversi con destrezza, mentre gli adulti nel caracollare sui sassi e fotografarsi, orrendi.

Ora, siccome tutto questo avveniva accanto a quella che si può considerare l’icona della fiaba più nota di quello che forse è il narratore di fiabe più famoso, Hans Christian Andersen, e quindi in un ambito elettivo dell’infanzia, mi sono chiesta cosa questo puerile, turistico e sgangherato tentativo di portare a casa un ricordo di se stessi vicino al simbolo più popolare di questa città, abbia a che fare con quella tragedia mirabile e sontuosamente infantile che è la Sirenetta di Andersen.

Hans Christian Andersen che di bambino interiore doveva averne uno sobrio e modesto quanto il Taj Mahal (chi lo incontrava riscontrava immediatamente il suo lato infantile) fu, infatti, un alieno per l’intero corso della propria vita, un essere incongruo: fisicamente e psicologicamente. Un uomo che, in viaggio, portava sempre in valigia una lunga corda perché era terrorizzato dal fuoco e voleva potersi calare dalla finestra ogni qualvolta l’incendio che ogni notte divampava nella sua immaginazione avesse tracimato nella realtà. Un uomo che incappava puntualmente in relazioni sentimentali immaginarie e impossibili. E che, pur soffrendo per la propria bruttezza, adorava guardarsi allo specchio. L’inettitudine e l’inadeguatezza, esperienze che contrassegnarono la sua infanzia e i suoi esordi, e di cui da adulto la corporatura fuori misura per la sua epoca rimase il segno visibile, sono il leit motiv della sua produzione fiabesca, come dimostrano quei manifesti di disagio esistenziale infantile che sono Il brutto anatroccolo, Scarpette rosse e la sopra citata Sirenetta, fanciulla disposta a sopportare in cambio della sua superba coda due gambe di fuoco per essere all’altezza di un amore (non ricambiato). Tutte storie che raccontano la tragedia di una diversità irredimibile se non dalla straordinarietà di fatti miracolosi (secondo, appunto, quanto viene naturale all’ottica infantile).

The little mermaid, illustrazione di Edmund Dulac, London, 1911.

Ha scritto Flannery O’Connor nel saggio Natura e scopo della narrativa: «Chiunque sia sopravvissuto alla propria infanzia, possiede abbastanza informazioni sulla vita per il resto dei propri giorni». Affermazione che nel racconto autobiografico Il re degli uccelli manifesta la sua portata esplosiva. Allevatrice di uccelli privi di utilità come polli decorativi e pavoni, la piccola Flannery scopre che la percezione dell’alterità, ciò che non è leggibile come conforme al proprio ordine, scatena negli esseri umani sentimenti omicidi: alterità propria e altrui di cui la bambina fa esperienza nell’incomprensibile e non decodificabile bellezza del pavone. L’inutilità del bambino e quella del re degli uccelli confinano: rappresentano un eccesso di mistero che chi non è supportato da vista adeguata scambia per mostruosità.

Lo stigma della diversità corre sottopelle a gran parte dei personaggi della letteratura infantile, da Pinocchio, che è un bambino così diverso da essere di legno, ad Alice, bambina ambiguamente perbene che per tutta la storia che la vede protagonista non fa che allungarsi, rimpicciolirsi, straparlare e fare domande fuori luogo. Fino ad arrivare ai più recenti Pippi Calzelunghe, figlia di pirata bugiarda matricolata e dalla forza erculea, e naturalmente a Harry Potter, che il marchio della propria rischiosissima unicità lo porta in fronte.

Se questo accade è perché in effetti quello che ogni bambino percepisce di sé in relazione al mondo adulto è la radicale diversità. Alcuni bambini non vedono l’ora di crescere, altri no, ma in tutti casi nessuno è ansioso di fare una vita simile a quella che gli viene proposta o perde tempo a pensare che la farà mai: la passione per l’avventura è un corredo genetico dell’età infantile che probabilmente serve a far evolvere la specie.

Spiega magistralmente Giorgia Grilli nel saggio Il bambino malinconico (in L’età d’oro. Storie di bambini e metafore d’infanzia, a cura di Emilio Varrà), a proposito dei bambini: «la loro estrema risorsa consiste essenzialmente nel trasformare l’assenza, la privazione, la mancanza (di attenzione, di cura, di comprensione, ma anche, più in generale, di libertà e di possibilità di azione – quella propria, cioè, non solo di condizioni particolari e particolarmente gravi, ma quella di cui è propriamente intrisa la realtà con i suoi limiti), in qualcosa d’altro.» (en passant verrebbe da osservare che l’ossessivo assedio affettivo, emotivo, commerciale a cui oggi i bambini sono sottoposti in tutte le società avanzate va contro questa specifica qualità infantile e non è escluso che questa mancanza di ossigeno sia implicata nell’aumento costante delle depressioni infantili. Come dichiara Pippi Calzelunghe: «Il giorno in cui mi capiterà di sentire che un bambino si rattrista all'idea di arrangiarsi da solo, senza l'intrusione dei grandi, giuro che imparerò l'intera tavola piragotica all'inverso.»).

La cosa interessante è che se caratteristica del bambino è la percezione della propria alterità soprattutto in relazione al mondo adulto, questa percezione non solo è assente nell’adulto, sociale e conformista per natura e ruolo, ma lo è in particolare nei confronti all’infanzia. L’adulto, infatti, si dichiara così simile al bambino dal concludere di averne uno all’interno di sé. Non riconoscere la propria alterità rispetto al bambino è il primo passo per non percepire quella del bambino stesso. Paradosso che sancisce definitivamente la diversità fra l’uno e l’altro: se i bambini sanno con chiarezza di essere altri, gli adulti si pensano simili. E se esiste un segnale del non essere più bambini è il non percepire la propria posizione costante di alterità. Un test semplicissimo e alla portata di tutti da cui si dovrebbe sempre partire per ogni ricognizione adulta nelle terre dell’infanzia.

The little mermaid, illustrazione di Edmund Dulac, London, 1911.

Per lungo tempo la distinzione fra età è stata inesistente, come spiega Dieter Richter in Il bambino estraneo. Per tutto il Medioevo i bambini furono adulti fin da subito e la nascita dell'immagine dell'infanzia prende forma, come è noto, nel mondo borghese. Ma non è questa prospettiva il frutto della medesima incapacità di sguardo? Una necessità di assimilare l’infanzia a sé? Che sia per eccesso o per difetto, quello che sembra mancare nell’adulto è la visione chiara della propria alterità che invece l’infanzia possiede e manifesta a chiare lettere.

Negli ultimi anni, uno dei temi più frequentati nel mondo della letteratura infantile è quello dell’accettazione della propria diversità. Mi sono sempre chiesta se la cifra fondamentale di questa ossessione collettiva non sia una paura specificamente adulta. Se l’infanzia è il regno dell’alterità, e se questa alterità non riconosciuta è il segno e l’esperienza fondante della personalità infantile su cui si costruisce quella adulta, viene da chiedersi come mai per gli adulti sia diventato fondamentale restituirla in racconti la cui finalità è renderla esperienza normale, normalizzata. Se le fiabe di Andersen hanno avuto tanto successo è perché in esse la diversità divampa, inaccettabile e incomprensibile ai più, segno di una inadeguatezza alla vita e di una incomprensione radicale delle regole del mondo, spesso punita o causa di infinite disgrazie, cosa che capita non solo nei racconti, ma quasi sempre nella realtà. Andersen, che ne fece esperienza, non nascose questo aspetto cruciale nelle sue fiabe. Come scrive la Szymborska in Letture facoltative: «Le sue favole, popolate di creature immaginarie, sono più realistiche di quintali di odierna letteratura per l'infanzia, così ansiosa di risultare verisimile da sfuggire gli incantesimi come la peste. Andersen aveva il coraggio di scrivere favole con un finale triste. Riteneva che non si debba cercare di essere buoni per un tornaconto (proprio quello che i raccontini moralistici di oggi si ostinano a divulgare, e che non sempre, in questo mondo, corrisponde a verità), ma perché la cattiveria è frutto di un limite intellettuale ed emotivo, l'unica forma di miseria da cui tenersi alla larga. Ed è ridicola, quant'è ridicola!»

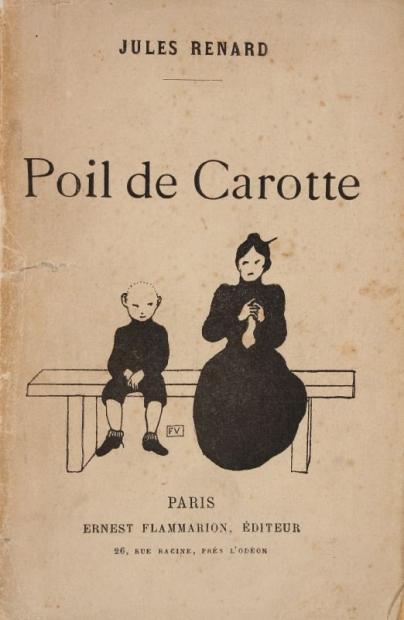

Pel di carota, illustrazioni di Felix Valloton Flammarion, 1902.

Pel di carota, illustrazioni di Felix Valloton Flammarion, 1902.

Della violenza che scatena l’alterità di cui l’infanzia è portatrice è esemplare narrazione quel capolavoro di crudeltà che è Pel di carota, di Jules Renard che, sopravvissuto a un’infanzia atroce, la trascrisse in questo libro terribile che fu a lungo considerato una lettura per ragazzi: una galleria di nefandezze ai danni del protagonista da parte di una madre affetta da una virtù gelida e assassina, di due fratelli scelleratamente irridenti dall’alto della loro perfezione, e di un padre reso indifferente da una forma di esausto e inutilizzabile buon senso. Le cattiverie di cui è oggetto Pel di Carota sono enormi e nello stesso tempo minuscole e soprattutto costantemente occultate, invisibili, irriconoscibili: sono ‘giuste’ punizioni, scherzi di ragazzi, distrazioni, casualità. Pel di Carota è brutto, goffo, lento. Ma soprattutto non possiede alcuna intelligenza strategica, sbaglia tutto, specie quando vorrebbe comportarsi bene e soddisfare le aspettative familiari. E, forse, dal punto di vista materno è questa la colpa peggiore: cercare di essere accettabili quando non lo si è, avere l’arroganza di pensarsi migliori, sottrarsi al proprio destino di abiezione. Pel di Carota è condannato alla propria diversità. Ma, a sorpresa, il romanzo ha un lieto fine, se così si può chiamare: il protagonista annuncia il proprio disamore per la madre e di voler lasciare la famiglia, assumendo una distanza radicale e lucidissima dal contesto in cui è cresciuto. Che sia questo il sistema, che avvenga secondo esperienze più o meno traumatiche, l’unico modo per salvaguardare la propria alterità e traghettarla nell’età adulta? Per portare, cioè, qualcosa di autenticamente infantile nell’età adulta?

Pel di carota, illustrazioni di Felix Valloton Flammarion, 1902.

Pel di carota, illustrazioni di Felix Valloton Flammarion, 1902.

Quest’estate mentre riflettevo su questo tema mi sono trovata a leggere le biografie di Franz Kafka e Giacomo Leopardi, scrittori per i quali l’età infantile si configura come laboratorio esemplare di quelle che furono tutte le vicende biografiche successive. Le due famose lettere al padre di cui sono autori, entrambe mai consegnate ai diretti interessati, ma finite nei libri di storia della letteratura, sono probabilmente il resoconto più lucido, doloroso ed esaustivo dell’esperienza della propria alterità rispetto alle personalità dei padri, alle loro aspettative, alla loro presenza nell’ordine familiare e in quello esistenziale dei figli. In entrambe le lettere, esattamente come succede in Pel di Carota, la tragedia dell’inadeguatezza, dell’inettitudine alla vita così come si è chiamati a impersonarla secondo chi l’ha data, il padre (e anche la madre, nel caso di Leopardi e Renard), appare unilaterale: quello che per i figli fu il dramma della vita, per i padri (o le madri) è un evento marginale, sostanzialmente invisibile o crudelmente ordinario. È nell’ordine delle cose sia non dare riconoscimento all’alterità del figlio sia trascurare come inesistenti le conseguenze di questa indifferenza, atto che si traduce per il figlio in una condanna all’inesistenza o, meglio, all’abiezione. Situazione che ha una via d’uscita paradossale: un’intimità con il sentimento della propria alterità intesa come inettitudine che si configura come estremo atto di onestà intellettuale e morale, unica forma di esistenza e di libertà possibile e abitabile.

Leopardi, ritratto di Biagio Marini.

Nel romanzo in forma di diario Io venìa pien di angoscia a rimirarti, del 1990, Michele Mari racconta, sotto forma di diario del fratello Orazio Carlo, il passaggio dall’adolescenza all’età adulta del quindicenne Tardegardo Giacomo Leopardi. La scoperta della poesia e del proprio destino di poeta attraverso la fascinazione lunare si accompagna a quella della propria radicale alterità: il prendere corpo nelle notti di luna piena in un sanguinario lupo mannaro. In uno dei passi più belli del libro, per illustrare il ruolo fondamentale della paura nella creazione di miti, fiabe e leggende, Tardegardo spiega al fratello in cosa consista la seduzione del gioco del nascondino e quanto la forsennata bellezza del provare paura sia, per chi ‘sta sotto’, “il cacciatore”, e per chi si nasconde, l’innesco fondamentale di questo rito infantile. «Ogni volta che ‘l cacciatore guarda nella lor direzione si credon perduti; passata la prima agitazione considerano il proprio stato: si veggono in luogo tenebroso ed angusto (come l’armario delle lenzuola, una cassapanca, un ripostiglio) in cui pel più lieve incidente possono restare prigioni, e nessuno ne verrebbe al soccorso: e subito dopo occorre loro alla mente d’aver profanato la sede d’una qual larva o fantasma o persona morta, ch’arriverebbe sdegnata a tirar loro i capegli: ma sovente il luogo è ancora sozzo ed intricato di ragne, e viscoso come allor che si scendea giù in cantina, ed ecco balzare alla mente le forme di serpi e di ragni e di quant’altre creature posson turbare i fanciulli: rimembri? E risovvengati ancora del terror panico che ci assalìa sul punto d’esser scoperti, allor che tenevamo il respiro e il sangue ci batteva per le vene sì forte che paventavamo lo sentisse il cacciatore, e pur era quella la cosa cui anelavamo maggiormente con tutto il nostro animo, la cosa più temuta: esser scoperti! Rimembra: il cacciatore spalancava d’un colpo l’uscio dell’armario in cui il lupo giacea rannicchiato, e quel dentro, investito da un’ombra di luce, esplodeva in un riso forsennato, ch’in parte io reputo inteso a scacciar la paura, ma che in parte maggiore esprimeva la contentezza, m’intendi?, del sentir quella stessa paura. E anche il cacciatore, un attimo prima di spalancare quell’uscio, era tutto di quella paura giojosa, ché sovente il nascoso, veggendosi preso, prevenìa la scoperta gittandosi fuori con urla ferine, ed in ciò far spaventare sé stesso ancor più di quanto spaventasse il cacciatore…»

Michele e Iela Mari, immagine da leggenda privata, Einaudi.

La bellezza di questo brano dipende in larga parte, a mio avviso, dal fatto che dissimula, dietro l’eleganza di dissertazione letteraria, la fantasia del bambino di essere scoperto qual è, di mostrare a chi si pretende cieco la propria vera natura (c’è uno splendido albo illustrato francese su questo tema La règle d’or du cache-cache, testo di Christophe Honoré, illustrazioni di Gwen Le Gac, del 2010). Ipotesi che potrebbe essere confermata anche dal fatto che colui che si nasconde assume nel corso della descrizione, senza dare nell’occhio, le fattezze di lupo, quel lupo in cui Tardegardo è destinato a trasformarsi e nascondersi. Nel gioco del nascondino, il poter finalmente essere visti, scoperti nella propria reale natura si dà come, seppur terrorizzante, realtà, trauma liberatorio accompagnato da risa e urla ferine. Nella vita reale il ‘lupo’ è invece destinato a restare prigioniero in un luogo tenebroso ed angusto in attesa di un soccorso che non verrà mai, con il terrore, in aggiunta di aver profanato la sede di una qualche larva fantasmatica. Un brano che, come l’intero racconto, sembra la prova generale di Leggenda privata, l’horror autobiografico e iperletterario (come l’ha definito Alberto Volpi su Doppiozero) edito nel 2017, in cui Mari racconta la propria infanzia.

Nella prima redazione del racconto Preparativi di nozze in campagna, Kafka scrive: «Allora Rabal ebbe l’impressione che sarebbe riuscito a superare la lunga e faticosa prova delle due prossime settimane. Perché non sono che due settimane, un tempo limitato, e se le contrarietà non cessano di aumentare, si riduce però il tempo durante il quale bisogna sopportarle. Per questo, senza dubbio, aumenta il coraggio. “Tutti quelli che vogliono farmi soffrire e che hanno ora occupato interamente lo spazio che mi circonda, saranno a poco a poco respinti da questi giorni che scorrono benevoli, senza che io abbia bisogno di intervenire ed io potrò essere debole e silenzioso, come mi sentirò di essere, potrò lasciarli fare di me quello che vogliono, le cose si sistemeranno ugualmente, grazie soltanto al trascorrere del tempo.

E poi non posso fare come facevo sempre da bambino nelle situazioni difficili? Non ho neppure bisogno di andare proprio io in campagna, non è necessario. Vi mando il mio corpo vestito. Se esso si dirige vacillando verso la porta della mia camera, la sua esitazione non è sintomo di paura, ma della sua nullità. E non si tratta di emozione, quando incespica sulle scale, singhiozza nel prendere il treno e, una volta là, inghiotte il cibo piangendo. Perché io, durante questo tempo, me ne sto coricato sul mio letto, con una coperta scura ben stesa su di me, esposto all’aria che soffia dalla porta semiaperta. [..] Quando sono a letto devo avere la forma di un grosso coleottero, d’un cervo volante o di un maggiolino”.». Il corpo vestito che Rabal invia ad affrontare le situazioni difficili, mentre il suo io rimane a letto sotto una coperta scura, sotto forma di coleottero, racconta con precisione della profonda conoscenza dell’estraneo, colui che non ha luogo e riconoscimento, e del suo materializzarsi nelle contingenze più ordinarie della vita quotidiana: estraneo il corpo vestito ed estraneo il coleottero che lo abita separatamente; estraneo agli altri ed estraneo a se stesso. E vale la pena di ricordare di passaggio che oggetto inesauribile di disagio e tormento fu, sia per Leopardi sia per Kafka, il corpo, fonte di angosce e ossessioni senza fine.

Kafka a cinque anni.

In Genius (Nottetempo 2004), Giorgio Agamben nel descrivere l’entità geniale col volto e il corpo di fanciullo a cui ogni uomo è affidato fin dalla nascita, il principio che regge la sua intera esistenza, mette in luce la sua doppia natura. Genius è quanto di più intimo e proprio ci sia dato, le sue esigenze sono le nostre, la sua felicità è la nostra, e va assecondato per averlo propizio in ogni aspetto e in ogni momento della vita. Defraudarlo significa “rendersi triste la vita, imbrogliare se stessi”. Ma Genius, oltre che «dio intimissimo e impersonale, è, anche, ciò che in noi è più impersonale, la personalizzazione di ciò che in noi ci supera e ci eccede. “Genius è la nostra vita, in quanto essa non fu da noi originata, ma ci ha dato origine”. […] Tutto l’impersonale in noi è geniale, geniale è innanzitutto la forza che spinge il sangue nelle nostre vene o ci fa sprofondare nel sonno, l’ignota potenza che nel nostro corpo regola e distribuisce così soavemente il tepore e scioglie o contrae le fibre dei nostri muscoli. È Genius che oscuramente presentiamo nell’intimità della nostra vita fisiologica, là dove il più proprio è il più estraneo e impersonale, il più vicino il più remoto e impadroneggiabile. Se non ci abbandonassimo a Genius, se fossimo soltanto Io e coscienza, non potremmo nemmeno orinare.». Le biografie di Kafka e Leopardi sembrano testimoniare di un incontro frontale con l’estraneo, di una lucida consapevolezza dei suoi movimenti e della sua presenza. Racconta Rolando Damiani in All’apparir del vero.

Vita di Giacomo Leopardi che durante l’infanzia, come riportano alcune osservazioni di Monaldo, Giacomo era in grado di compromettere le funzioni fisiologiche del respiro e della minzione al solo pensarci. Nei testi di Kafka per numerosi personaggi il camminare, così come altre pratiche quotidiane, come il vestirsi o l’occupare uno spazio in piedi, sembrano essere esercizi enigmatici, dagli esiti imperscrutabili, governati da una volontà oscura. Nella commedia che Alan Bennet ha dedicato allo scrittore praghese, Kafka’s Dick, è riportato il seguente scambio di battute:

«Linda: È una cosa molto semplice. Come camminare.

Kafka: Perché, camminare è semplice? Si alzi.

Linda si alza.

Adesso attraversi la stanza. Tanto per cominciare deve decidere con quale gamba partire. Ha preso una decisione? Aspetti. Si ricordi che quando sta per muovere la gamba con la quale ha deciso di cominciare deve pensare a quella che deve muovere dopo. Lentamente. …».

L’onnipresenza dell’estraneo, la costante compagnia dell’impadroneggiabile è ciò che destina all’inettitudine, all’incapacità di svolgere le più normali pratiche, i compiti più comuni e quotidiani, quella che Kafka nel suo diario definisce la propria “inaudità incapacità”, come riporta Max Brod nella sua biografia; mentre Leopardi si dichiarava “inetto alla vita”.

Il non separarsi da Genius, separazione che a un certo punto ha luogo nella vita di tutti come spiega Agamben, portare nell’età adulta il principio dell’alterità, continuare a vivere con l’estraneo dal volto di fanciullo più che come una benedizione del Cielo appare come una sciagura terribile per cui occorrono forze e risorse inimmaginabili. Significa avere a che fare con la prossimità costante dell’ingovernabile, della precarietà, del caos, della paura, della debolezza, dell’inadeguatezza, della sproporzione fra la propria piccolezza e l’enormità del mistero da cui siamo circondati. Il prezzo che si paga per la presenza del fanciullo che consente la visione è altissimo, e pochissimi sono in grado di affrontarlo in termini esistenziali.

Mentre osservavo i turisti male in arnese che davanti alla sirenetta armeggiavano con i loro smartphone pensavo che (come più volte è stato notato) non esiste oggi momento più topico della regressione di massa della vacanza. Dall’abbigliamento ai comportamenti, ai desideri che si scatenano è in questo momento dell’anno che gli adulti fanno esperienza, almeno nelle intenzioni, di un ritorno alla ‘fanciullezza’ e a quelle che vengono identificate come sue caratteristiche precipue: gioco, divertimento, appagamento, libertà, disimpegno, leggerezza. Non per niente quando quel genio del marketing che fu Walt Disney cominciò a pensare al progetto del più grande e straordinario parco dei divertimenti del mondo, affermò a chiare lettere che suo scopo era non tanto far divertire i bambini quanto far tornare bambini gli adulti, cosa puntualmente confermata dai dati di vendita dei biglietti di tutti i Disneyworld del mondo che a oggi registrano una superiore presenza adulta rispetto a quella infantile. Viene il sospetto che Disney sapesse con infallibile precisione che più che caratteristiche dei bambini gioco, divertimento, appagamento, libertà, disimpegno, leggerezza sono le caratteristiche che gli adulti più volentieri attribuiscono al mondo infantile, soprattutto in relazione alle proprie necessità: quelle che li rassicurano come adulti e quelle che li gratificano quando hanno bisogno di un inoffensivo ritorno all’infanzia.

La trappola in cui cade l’adulto quando sogna di sentirsi bambino è quella che gli tende la memoria. Il fatto di conservare ricordi di quel tempo non ha alcuna attinenza con l’avere conservato la sostanza di quell’essere che non coincide con un passato anagrafico. Se l’adulto sapesse davvero cosa è l’infanzia, saprebbe che niente è più diverso di un adulto da un bambino, come sanno tutti i bambini che di questo fanno quotidiana esperienza. Accetterebbe questo limite e la propria radicale diversità. E forse è proprio questo, oggi, ad apparire una perdita, un lutto inaffrontabile. Ma si tratta di un equivoco. Se, come scrisse Leopardi nello Zibaldone «I fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto», coloro che, traghettando l’alterità infantile nell’età adulta, possiedono entrambe le visioni, lo possono a condizioni che non dipendono dalla loro volontà e che mettono in gioco la vita stessa.