James Hillman, Silvia Ronchey / L’ultima immagine

Ci sono libri che possono essere ricapitolativi di tutta la vita, nei quali alcuni concetti chiave della produzione teoretica precedente giungono a una chiarificazione definitiva: è questo il caso di L’ultima immagine, il libro-dialogo di James Hillman e Silvia Ronchey (Rizzoli, pp. 258, euro 19), che racchiude colloqui avvenuti a Ravenna nel 2008, sotto la guida dell’esperta bizantinista e, nel 2011 a Thompson Connecticut, negli ultimi giorni di vita del padre della psicologia del “fare anima”, ormai costretto a letto dalla malattia in stadio terminale. Due temi, in particolare, s’intrecciano e si svelano meglio di quanto non fosse avvenuto in precedenza: “l’anima mundi”, che si rivela innanzitutto come una peculiarità dello sguardo psichico capace “di vedere per mezzo di immagini” e “il paganesimo”, del quale Hillman si considerava espressione, come iniziazione a un diverso livello di coscienza” che salvaguarda “la pluralità scontro l’esclusività” e che non ha nulla a che fare con “un credo” ma, piuttosto, con la capacità di valorizzare gli effetti psicagogici “della vita mitica su quella materiale”, affinché “ne cambi il senso”.

Ma questo non è che uno degli aspetti di un libro che, coerentemente rispetto a queste premesse, intreccia un’infinità di temi nel tentativo non tanto di spiegare quando di mettere in moto il pensiero immaginale e la sua peculiare ricerca di significato per amplificazioni, interpretazioni, suggestioni, visioni, insight. Pensieri alati, sì, ma tutt’altro che disincarnati: il libro nasce al contrario da due momenti cruciali nella vita di Hillman, uno collettivo e uno personalissimo: il primo è caratterizzato dalla visita a Ravenna all’indomani di una crisi economica che colpì l’intero Occidente e che sembrava annunciare la fine di un’era – una condizione che si può benissimo applicare, per analogia, all’odierna crisi post-pandemica – proprio per confrontarsi con l’immaginario di una civiltà che a sua volta si confrontava con la propria crisi, il declino dell’impero Romano d’Occidente; il secondo avviene invece quando Hillman è “impegnato a vivere mentre sta morendo” e nasce dall’esigenza di ritornare proprio a quel lavoro sulle immagini iniziato a Ravenna la cui conclusione era sempre stata rimandata.

Nel 2008 Hillman si reca a Ravenna, “luogo in cui paganesimo e cristianesimo si affrontano”, è per osservare le immagini che gli artisti dell’epoca “hanno usato per contrastare l’ansia della fine in quel momento di gigantesca distruzione”, per scoprire che cosa quell’esperienza può insegnare a noi oggi, di fronte alle nostre crisi epocali. Nel 2011, le immagini servono invece ad indagare la propria crisi personale, la più difficile di tutte, cercando di strapparle un insegnamento fissato in un’immagine.

La tesi di Hillman è che l’immagine, quando è davvero tale, crea un’esperienza, ridisegna il nostro modo di vedere le cose, estende e trasforma le categorie con le quali siamo soliti organizzare l’esperienza e la conoscenza in generale. Per questo l’immagine “può influenzare lo stato vitale effettivo di una civiltà” e assumere dunque un carattere quasi soteriologico. I mosaici ravennati, ad esempio, gli appaiono come “una complessità mirata”, che invita, e insegna, “a tenere insieme le diecimila cose”, come recita l’I- Ching, ovvero a non dimenticare mai l’irriducibile complessità della realtà che si rivela sempre labirintica e irriducibile alla rappresentazione che ce ne facciamo, come ogni simbolo eccede sempre il significato che gli attribuiamo, per condurci nel luogo dell’invisibile.

Simili immagini, del resto, non servono a spiegare ma a iniziare al mistero di ciò che è, a “offrire un modello interiore di comportamento, quanto meno lo spunto per meditarlo, per interrogarsi”, osserva Silvia Ronchey a proposito delle icone; perché il loro compito, scrive Hillman, consiste nel “concentrare, focalizzare, arrestare il movimento” per farci vivere “un’esperienza integrale”. Questo accade, o può accadere, quando ci troviamo di fronte a un particolare tipo di immagine: “un’immagine invisibile che ci guarda mentre guardiamo l’immagine visibile”, “s’impadronisce di noi”, ci fa vedere una forma, o anche qualcosa di più profondo che in qualche modo ci tocca, ma se questo fenomeno non passa attraverso l’immaginazione ci scavalca, ci sfugge”, insegnandoci che l’immaginazione precede e orienta la percezione, sotto l’ala protettrice di un “genio femminile”, lo stesso, secondo Hillman, che visitò Boezio proprio nella sua prigionia a Ravenna, ch’egli identificò con la filosofia e che per Hillman non sarebbe altro che un’immagine dell’anima, nel senso junghiano del termine.

Gli splendidi mosaici di Ravenna avevano questo scopo: farci fare esperienza della vita che sempre risorge nel momento in cui tutto ciò su cui si fondava sembrava crollare, per promuovere, attraverso le immagini della natura, “la grande immagine verde, la fantasia di poter tenere viva la natura”, celebrandone e contemplandone “l’immortalità, la costante resurrezione”. Se questa era la ricetta per affrontare l’invasione dei barbari e il crollo della civiltà di allora, oggi, osservano i due autori, che “i barbari siamo noi”, esponenti di una civiltà che, come denunciava già Kerényi, “ha perduto l’organo del mistero”, occorre rieducare lo sguardo che oggi non sa più scorgere nulla dentro o dietro la superficie; contro ogni attuale tendenza a letteralizzare e consumare occorre tornare a scorgervi “un Tabor dello sguardo”, un’opportunità di trasfigurazione. Lo stesso Hillman, ispirato dalle considerazioni di Ronchey sull’essenza e sulla funzione psicagogica delle icone, rivede radicalmente il suo approccio spingendosi a dire: “sono stato sempre un difensore dell’immagine, quindi ero un iconodulo, consideravo la guerra all’immagine come una guerra all’immaginazione, all’anima. Ma ora vedo che proprio mettere in discussione l’immagine, comprendere l’iconofobia, è fondamentale nel mondo contemporaneo.

Perché l’immagine più profonda è celata e deve essere immaginata. È l’immagine profonda, invisibile, a stimolare o provocare l’immaginazione”. Ma la nostra società, bombardata da immagini “false”, perché fini a se stesse, e saturanti, che inibiscono l’immaginazione, appare piuttosto “pornografica”, consumistica. Per comprendere meglio questo aspetto Hillman si rifà a James Joyce, per il quale, le immagini vere sono quelle che non sollecitano l’azione” e si spinge a sostenere che “tutte le immagini che non siano ipnotizzate dalla morte, o in qualche modo non la incorporino, sono immagini false”. Vengono in mente le parole di Cristina Campo sulla bellezza definita “un giacinto azzurro che attrae col suo profumo Persefone nei regni sotterranei della conoscenza e del destino. Si può senza dubbio chiamare esorcismo questo attrarre, per mezzo di figure, lo spirito, che di certe cose ha sempre una grande paura. Questo fanno i miti. Questo dovrebbe fare la poesia” (Sotto falso nome, Adelphi, 1998, p. 179), questo, spiega Hillman, fanno le immagini vere e il pensiero immaginale.

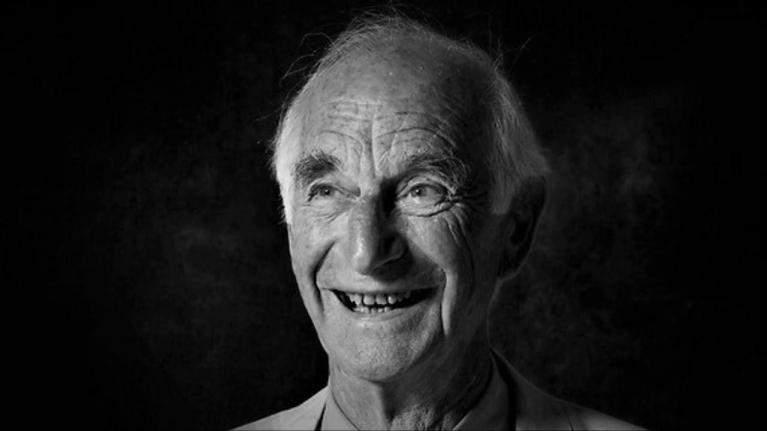

Una metafora particolarmente suggestiva, quella della morte che ipnotizza, se si tiene conto che metà libro è scritto, o meglio dettato, da Hillman quando si trova faccia a faccia con il mistero della morte. “Una tua celebre frase”, osserva Silvia Ronchey, “afferma che una vita o una società che non tenga vicina la morte è moribonda, morente”. “Morente! Ah proprio come me” risponde ridendo Hillman. “In realtà c’è una commistione tra le due, non c’è una linea di demarcazione. Tant’è vero che con questo enigma approdiamo a un luogo in cui non sappiamo dove siamo”. “L’enigma dell’icona?” chiede Ronchey. “Anche quest’altro enigma, che mentre sono qui steso nel letto e parlo e cerco di decifrare per capire, per scoprire dove tracciare la linea di demarcazione tra vita e morte se mi venisse chiesto di tracciarla”. Non lo stesso enigma, dunque, ma, in ossequio all’approccio del paganesimo, un enigma diverso ma ad esso irriducibilmente legato, come tutto ciò che esiste.

Un enigma che non vuole una soluzione ma un cimento personale e che non promette di portare in serbo, con la sua comprensione, una condizione realizzativa finalmente priva di ombre, al contrario: “è molto importante che il mondo possa sempre essere sentito nella sua intrinseca patologia. Non mi piace l’idea che tutto sia redimibile. (…) C’è una tenebra intrecciata con il cosmo. (…) Non bisogna pensare che tutto possa essere salvato, che è l’idea cristiana e io non sono un cristiano. Non sappiamo che cosa possa essere salvato e cosa non e su cosa sia follia applicarsi. Ma io mi ci applico. E mi piace farlo ancora”. È questo il lavoro che ha chiamato “fare anima”, un lavoro di tutta una vita: “l’intero processo che sto attraversando”, dice rispetto ai suoi ultimi giorni di vita, “è la coagulazione della mia vita nel tempo”, un’operazione che, come apprendiamo dagli alchimisti e come non si stancava mai di ripetere lo psicoanalista del fare anima, non si dà mai senza la dissoluzione. È forse questa l’ultima immagine che ci consegnano l’opera e la vita di James Hillman.