CERN, 7 - 12 Maggio 1984 / Daniele Del Giudice, Taccuino di Ginevra

“1984: Orwell ha sbagliato”. Così recitava una pubblicità dell’Olivetti M20, inneggiando alla nuova rivoluzione “dell'informazione distribuita, dei piccoli strumenti dalle grandi capacità: dei "Grandi Fratelli" che si rimpiccioliscono sino a diventare "amici personali", personal friends, personal computer.”

Dall’altra parte dell’oceano, nello stesso anno, Steve Jobs inaugurava il lancio del nuovo Macintosh con un famoso keynote address e un altrettanto rinomato spot pubblicitario che sfidava apertamente il “grande fratello” IBM. “Sarà il Grande Blue (IBM) a dominare l’intera industria dei computer? L’intera era informatica?” chiedeva Steve Jobs a una folla in adorazione. “Aveva ragione George Orwell sul 1984?”

Ovviamente, Orwell non si sbagliava perché la sua critica non era rivolta alla “cattiva maestra televisione” (o ai computer in questo caso), ma al pericolo di un regime totalitario capace di controllare le masse attraverso la tecnologia. Trentacinque anni di distanza dal quel fatidico 1984 hanno dimostrato che la lungimiranza degli scrittori spesso supera la perspicacia degli innovatori – persino dei più brillanti come Olivetti e Jobs.

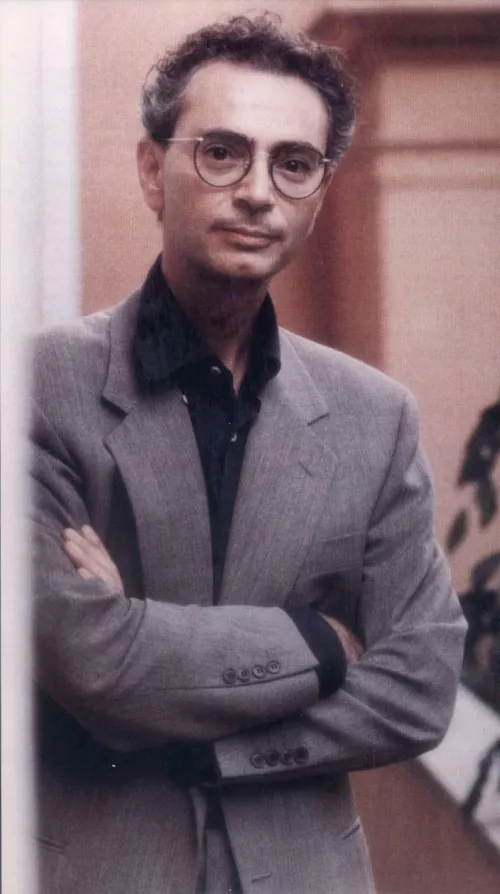

È forse anche per questo che la casa editrice Einaudi ha deciso quest’anno di pubblicare una nuova edizione di Atlante occidentale di Daniele Del Giudice con l’aggiunta del Taccuino di Ginevra – 59 pagine finora inedite che documentano la visita dell’autore presso il CERN di Ginevra dal 7 al 12 Maggio 1984.

In quel libro, Del Giudice aveva letto la rivoluzione tecnologica degli anni ‘80 estraniandosi dal confronto che divideva pseudo luddisti e progressisti. Negli stessi anni in cui Donna Haraway rivendicava la sua identità cyborg – "I'd rather be a cyborg than a goddess” – e il dibattito sulla tecnologia nelle pagine della letteratura vedeva nella progressiva “artificializzazione” del reale un nemico da combattere attraverso l’autenticità della parola poetica, Del Giudice aveva deciso di prendere una strada completamente diversa.

Dato per assodato che la tecnologia avrebbe avuto un ruolo preponderante nella vita di tutti i giorni, l’autore si interrogava sui nuovi “modi di essere” che la rivoluzione tecnologica avrebbe fatto emergere. Come spiegava in un’intervista di quegli anni: “piuttosto che rendere questo cambiamento attraverso una storia mimetica che lo cogliesse in modo superficiale, cioè la televisione, l'effimero, lo smarrimento urbano eccetera, volevo mettere mano proprio a questo nucleo, andare a vedere che cosa era cambiato nella natura delle cose” (“Il tempo del visibile nell’Atlante di Daniele Del Giudice”, in "Palomar. Quaderni di Porto Venere" 1,1986).

La scelta del CERN a questo proposito sembra decisamente insolita. Nel maggio del 1984, quando Del Giudice vi si reca in visita, il CERN non era ancora il laboratorio fantascientifico immortalato da Dan Brown in Angeli e demoni. Il LEP (acceleratore di elettroni e positroni), e il grande anello sotterraneo che lo ospitava (predecessore del più famoso LHC) era in via di costruzione. Carlo Rubbia avrebbe vinto il Nobel per la scoperta dei bosoni W e Z solo nel dicembre di quell’anno.

La grande intuizione di Del Giudice è stata quella di capire che il CERN rappresentava già all’epoca un ecosistema ideale dove studiare le conseguenze antropologiche di una nuova “ontologia” tecnologica. Un micro-mondo dove la nascita di nuovi oggetti – “oggetti di luce” come li chiama l’autore – avrebbe prefigurato la scomparsa della “materialità” e l’avvento delle non-cose. “Lei disse che gli oggetti stavano sparendo, ed è vero” diceva il fisico Brahe al vecchio scrittore Epstein: “Ho riflettuto in questi mesi, e ho cercato di capire che cosa voleva dire. Un tavolo ha le sue leggi, da quelle per cui sta in piedi a quelle di come si sta a tavola, che sono perfettamente valide, tuttora. Solo che, come dire? Le parti di cui è fatto il tavolo sotto una certa soglia, hanno leggi del tutto diverse da quelle del tavolo stesso. Gli oggetti che già ci sono, che ci saranno, saranno fatti direttamente di quelle parti lì” (Atlante, 135).

Con rigore scientifico, l’autore annota nel Taccuino ogni singolo dettaglio della sua visita: dal modo in cui i fisici parlano (estendendo al linguaggio comune le forme del linguaggio scientifico), al modo in cui interagiscono tra di loro. Dal “rumore di fondo” dei condizionatori d’aria presenti nelle sale a quello che i fisici chiamano il “rumore di fondo” di una collisione.

La scelta di studiare il mondo della fisica sperimentale invece di quella teorica è indicativa del tipo di esperimento che Del Giudice conduce al CERN: quello di raccontare “quali pensieri o sentimenti o modi di stare insieme erano stati vissuti lì dentro in una ventina d’anni”. Anticipando di almeno dieci anni le intuizioni di studi seminali nella storia della scienza come Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge (Harvard University Press, 1999) di Knorr-Cetina e Image and Logic: a Material Culture of Microphysics (University of Chicago Press, 1997) di Peter Galison, Del Giudice dimostra una comprensione profonda delle contraddizioni che animano il grande laboratorio di fisica delle alte energie.

Il CRN è un mondo al contempo astratto – dove la comprensione delle componenti fondamentali dell’universo avviene attraverso la manipolazione di segni, simboli e teorie – e assolutamente concreto, dove la capacità di vedere è direttamente proporzionale all’energia ottenuta negli acceleratori. Un mondo che insieme alla conoscenza scientifica, costruisce – dirà Knorr-Cetina – dei “super-organismi”: “collettività di fisici, appaiati a collettività di strumenti, che si avvicinano moltissimo a quello che si potrebbe definire come un regime comunitario post-romantico” (Epistemic Cultures).

All’interno di questa comunità “tribale”, Del Giudice identifica il ruolo centrale dei rivelatori come punto di intersezione tra il micro-mondo della fisica e la macro-scala della percezione umana. I rivelatori e i computer che rielaborano le informazioni ottenute durante le collisioni, diventano una specie di “protesi” organica che permette di ristabilire il senso della vista in un mondo altrimenti irraggiungibile, dove la conoscenza è una ricostruzione continua di energie mancanti e di tracce lasciate dal decadimento di particelle subatomiche. Una delle prime cose che Del Giudice nota al CERN è proprio questo strano rapporto di continua co-determinazione che lega fisici, esperimenti e macchinari; un rapporto dove il soggetto, lo spazio e gli oggetti si ridefiniscono reciprocamente, come dirà poi Brahe in Atlante occidentale, in una “strana e assoluta relazione in cui tutto era simultaneamente determinato e determinante, compreso lui.”

Il Taccuino non è “soltanto una testimonianza di viaggio, un diario di bordo”, ribadisce Enzo Rammairone, curatore della nuova edizione, “ma un vero e proprio scritto di natura narrativa”. In queste pagine Del Giudice continua la ricerca letteraria di una scrittura che si avvicina alle cose, come sosteneva nello Stadio di Wimbledon, “misurando sempre quanto se ne è lontani”. L’autore descrive la sua esperienza a Ginevra con quella diplopia tipica del suo stile narrativo capace di catturare in un solo sguardo l’oggetto, la sua rappresentazione e la rete di complesse relazioni che legano il modello mentale alla realtà. Nel Taccuino leggiamo:

Ginevra 7.5.84. Il lungo viaggio in treno, di giorno: […] Subito dopo il confine avevo cominciato a guardare la ferrovia cercando di riconoscere il materiale – soprattutto i pali della linea aerea, ma anche i ponti, e nelle stazioni le carrozze e i locomotori – per vedere se assomigliavano ancora al ricordo che avevo dei treni elettrici Märklin con cui giocavo da bambino. Ho cercato anche di immaginare quale dovrebbe essere il giusto rapporto tra spazio, dimensione e velocità affinché un modellino elettrico possa riprodurre realisticamente il movimento del treno.

Non è un caso che l’immagine iniziale del Taccuino sia quella di un treno: il mezzo di trasporto meno innocente della letteratura italiana moderna e contemporanea, carico di “innumeri relazioni”, come ricordava Gadda nella Meditazione milanese.

Il treno come nodo relazionale – colto nel rapporto immaginario con il suo modello – stabilisce una continuità tra questi appunti di viaggio e la narrativa dei “treni di carta” che l’hanno preceduto e crea al contempo un ponte tra mondo scritto e mondo non scritto. In Atlante occidentale lo stesso treno finirà in copertina, come un nume tutelare della soglia del romanzo.

Per Del Giudice, conoscere significa “sentire la differenza”, una differenza che vive in una continua relazione con l’identità. “Il narratore lavora nel piccolo spazio di modificazione di sentimenti sempre uguali ma anche sempre diversi”, dichiarava in un articolo-intervista di Antonella Fiori. I sentimenti sono sempre gli stessi, ma ciò che davvero cambia sono i modelli di rappresentazione e le coordinate culturali che li producono. Del Giudice individua una simmetria fondamentale del “sentire” attraverso la storia umana, una simmetria che ci consente di capire “Madame Bovary anche se da allora, fuori di noi, è cambiato tutto” (Intervista di Antonella Fiori “Zen, aerei e termodinamica: ecco la formula della letteratura”, in L’Unità, sabato 15 marzo, 1997). Il sentimento insomma, è un’invariante nella trasformazione del sistema di coordinate culturali.

Similmente, è proprio il concetto di simmetria e invarianza che informa il Modello Standard su cui si basa la fisica delle alte energie al CERN: “una simmetria così radicale e sorprendente per cui ciò che prima appariva come manifestazione di forze diverse e separate poteva essere considerato nell’unificazione di una grande legge, una sola e la più semplice, una legge simultanea della differenza e dell’identità”. Lo studio dell’invarianza è importante perché indica sempre una relazione rispetto ad altro, una relazione definita in senso operativo e non normativo. Come scriveva Giuliano Toraldo di Francia nel saggio Lo statuto ontologico degli oggetti nella fisica moderna: “È specialmente nel dominio della microfisica che la nozione del senso comune di oggetto fisico crolla. In quel campo i fisici hanno cominciato a basarsi sempre più su entità astratte, come simmetrie e invarianti, piuttosto che su oggetti del senso comune. Gli invarianti sembrano aver preso, in certa misura, il posto del vecchio concetto di sostanza. La fisica moderna è in buona parte la ricerca di invarianti” (Livelli di realtà, a cura di Massimo Piattelli Palmarini, Feltrinelli, Milano, 1987, 300).

L’invarianza permette così di catturare la realtà attraverso la sua trasformazione, lontano da qualsiasi imposizione dogmatica, stabilendo una priorità epistemologica rispetto a quella ontologica. L’oggetto non è più descritto attraverso la nozione ambigua di “sostanza” o “essenza”, ma tramite il suo comportamento in relazione all’altro da sé. Per dirla con Gaston Bachelard: “dimmi come ti trasformi e ti dirò chi sei” (Il nuovo spirito scientifico).

La visita di Del Giudice a Ginevra si colloca all’interno di questo sistema di idee: alla ricerca della possibilità di un sentimento nuovo eppure antico – uguale nella diversità – un sentimento di continuo stupore, condiviso dal fisico e dal letterato, per cui, come dichiarò Del Giudice stesso nell’intervista di cui sopra, “attraverso una narrazione o una grande macchina si riesca a vedere e a far vedere qualcosa di ciò che convenzionalmente devo chiamare «reale»” (“Il tempo del visibile nell’Atlante di Daniele Del Giudice”, cit.).

È in questa ricerca che si definisce l’originalità del pensiero dell’autore e la sua lungimiranza nel raccontare il cambiamento di matrice delle coordinate culturali del mondo occidentale attraverso l’invarianza del sentimento.

“«E adesso?» chiedeva Brahe ad Epstein alla fine del romanzo: «Adesso dovrebbe cominciare una storia nuova». «E questa?» «Questa è finita». «Finita finita?» «Finita finita». «La scriverà qualcuno?» «Non so, penso di no. L’importante non era scriverla, l’importante era provarne un sentimento».”