L’immaginario androgino

Leggendo il libro di Franca Franchi, L’immaginario androgino. Migrazioni di genere nella contemporaneità (Sestante Edizioni, 2012) verrebbe da dire: non esiste solo il mito di Narciso.

È vero che Philippe Dubois nel suo saggio L’acte photographique (1983), fa riferimento al De Pictura di Leon Battista Alberti e pone il volto del fanciullo che guarda se stesso nella fonte come mito all’origine della pittura.

Ed è sicuramente innegabile che il volto di Narciso compaia anche nelle moltitudini degli autoritratti contemporanei – i neonati selfie, sospesi, scrive Tiziano Bonini, tra il “desiderio di sondare se stessi” e “la nuova consapevolezza della propria immagine digitale”.

Persino nel ritratto sembra che il mito del fanciullo ovidiano non rinunci a svolgere il ruolo di archetipo, come suggerisce Lina Bolzoni nel suo saggio Poesia e ritratto nel rinascimento (2008).

Tuttavia Franca Franchi compie un deciso cambio di rotta: distoglie lo sguardo dal mito onnipresente di coloro che non riescono ad abbracciare la propria immagine e lo rivolge verso un altro mito: l’androgino. Perché? Cosa rappresenta?

Un sogno, l’illusione dell’autosufficienza divina che si materializza nella forma di un unico corpo. L’androgino esprime infatti la condizione sessuale, simbolo della pienezza dell’essere data dalla compresenza di elementi contrari, maschile e femminile, e dall’armonia che nasce dal loro reciproco equilibrio, come accade tanto nelle antiche cosmogonie in cui molte divinità erano modellate sulla fluidità bisessuale, quanto nella tradizione alchemica, dove la pietra filosofale, chiamata Rebis – l’essere doppio o Androgino ermetico – viene generata dall’unione dello zolfo attivo con il mercurio passivo.

La ricchezza di queste implicazioni, che la studiosa aveva già esplorato in un lavoro precedente – Le metamorfosi di Zambinella. L’immaginario androgino fra Ottocento e Novecento (1991) – confluisce nel nuovo saggio, ma al contempo le consente di aprire il sipario su un’altra prospettiva: l’androgino non rappresenta più soltanto l’umana nostalgia dell’interezza, come evidenziava il sottotitolo di un libro Elémire Zolla e nemmeno l’illusione dell’autosufficienza perfetta, ma l’immagine ideale per ripensare l’idea di confine tra maschile e femminile, dove il confine è il luogo mobile ed ambiguo, eletto a contestare la fissità della forma, della norma, dell’identità.

Corpo: perfezione o metamorfosi?

Non è un caso che Franchi inizi la sua narrazione con un dubbio: tutto ha origine nel Simposio di Platone, dove l’androgino rappresenta il mito della perfezione incarnato dalla completezza dei corpi sferici descritti dal filosofo, oppure la sua vera essenza si cela nelle pagine delle Metamorfosi di Ovidio con il mito di Ermafrodito?

La storia è suggestiva: quando il giovane Ermafrodito si reca alla fonte Caria, la ninfa Salmacide se ne innamora e cerca di sedurlo, ma di fronte al rifiuto di Ermafrodito, essa lo attira nelle acque, lo abbraccia e chiede agli dei che la stretta non possa più essere sciolta; da quel momento, Ermafrodito, che racchiude nel suo corpo quello della ninfa, diventa androgino, bisessuale.

Secondo Franchi, a sopravvivere nella contemporaneità, non sono più i corpi sferici e autosufficienti del mito platonico poi separati dall’ira divina, ma il mito ovidiano, quasi come un’immagine rovesciata della fantasia platonica: dalla fusione di due corpi – Ermafrodito e Salmacide – si genera una nuova creatura artificiale, paradigma di un corpo dagli attributi fluidi e informi.

Da qui la studiosa delinea le molteplici varianti letterarie e visive dell’androgino prima del XX secolo: nel Medioevo, nel Rinascimento, nel periodo illuminista, sino a giungere al XIX secolo con l’imprescindibile Sarrasine (1830) di Honoré de Balzac, Mademoiselle de Maupin (1834-35), l’eroina che indossa panni maschili, di Théophile Gautier, il protagonista del romanzo Séraphita (1835) sempre di Balzac, creature che incarnano la labilità delle polarizzazioni e l’incertezza sessuale, sino a giungere alla figura del dandy celebrata da Charles Baudelaire nel saggio Il pittore della vita moderna (1864), materializzazione di un corpo, “incollocabile, alterato, perturbante”, che troverà una delle sue più suggestive rappresentazioni in ambito decadente nelle opere di Rachilde – Marguerite Eymery, scrittrice con pseudonimo maschile – incentrate sul travestimento e sullo scambio dei ruoli sessuali, come avviene in Monsieur Vénus (1884) o nel romanzo Les hors nature (1897).

Mente androgina

Nella seconda parte del saggio, l’idea di androginia si sposta dalle forme esteriori del corpo a quelle segrete dell’anima: cosa significa avere una “mente androgina”? Franchi lo rivela con le parole di Virgina Woolf, nei saggi di Una stanza tutta per sé (1928): “in ognuno di noi presiedono due forze, una maschile e una femminile” afferma la scrittrice, “Coleridge, quando disse che una mente androgina è superiore […] voleva dire che la mente androgina è risonante e porosa; che trasmette emozioni senza ostacoli; che è naturalmente creatrice, incandescente e indivisa”, per questo, afferma Franchi la mente androgina è metafora della creatività artistica.

Molti sono gli esempi presi in considerazione – Lotte Pritzel, Léonard Sarlius, Georgia O’Keeffe, Robert Musil, Colette e persino Antonin Artaud - ma è il clima effervescente del surrealismo a offrire i casi più interessanti di “androginia psichica”, soprattutto in ambito fotografico: le immagini di Man Ray che immortala Marcel Duchamp nelle vesti di Rrose Sélavy e quelle in cui si può ammirare la metamorfosi in donna dell’acrobata trapezista Vander Clyde, alias Barbette, dalla preparazione in camerino sino allo spettacolo che ha luogo sulla scena del Moulin Rouge nel 1926.

Man Ray, Barbette, 1926

Man Ray, Barbette, 1926

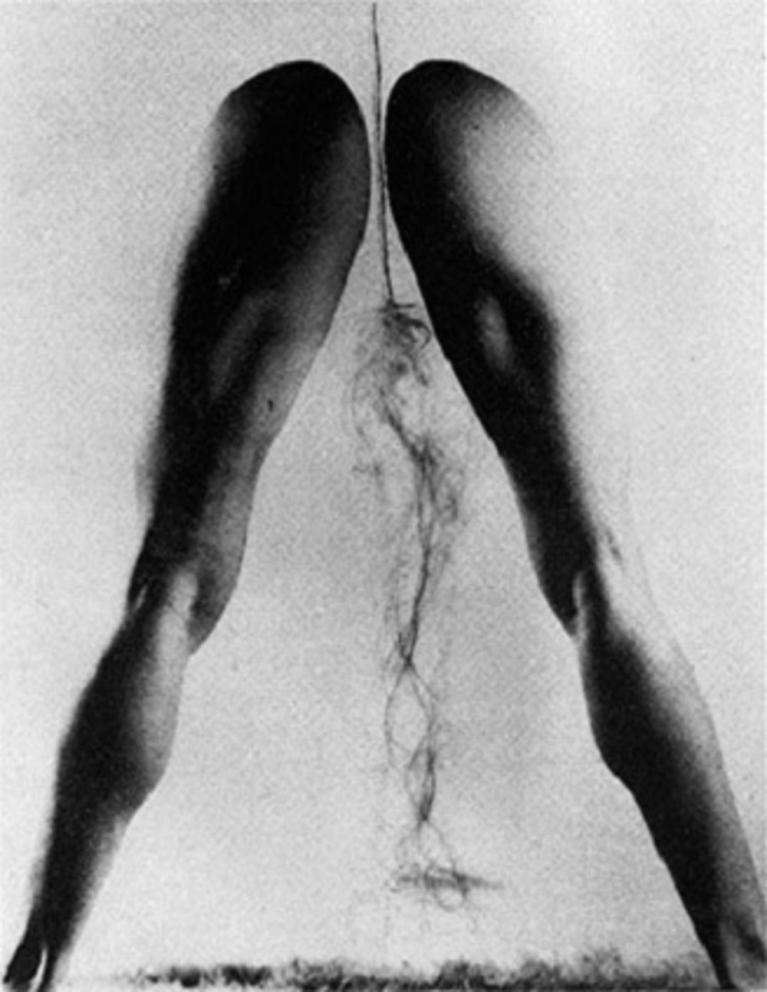

Celebri sono anche tutte le immagini in cui il corpo viene rappresentato attraverso una delle sue parti, consentendo così l’esaltazione dell’indeterminatezza e della confusione del genere che si presta ad un taglio androgino – i nudi di Brassaï, il Minotaure di Man Ray, i manichini informi di Hans Bellmer e più tardi il lavoro di Pierre Molinier, morto suicida nel 1976, incentrato, sostiene Franchi, sulla ridefinizione al femminile della propria persona.

Pierre Molinier, Lo Sciamano e le sue creature: la Stella di sei, 1965-68

Pierre Molinier, Lo Sciamano e le sue creature: la Stella di sei, 1965-68

Ma non c’è solo questo nel panorama surrealista. Il tema centrale del libro si avvicina a ciò che Lea Vergine negli anni Ottanta aveva definito l’“altra metà dell’avanguardia”, ovvero il cammino parallelo intrapreso da numerose artiste e scrittrici che eleggono l’ambiguità a spazio privilegiato per rappresentare la drammaturgia intima della propria esistenza, molte delle quali presenti in una interessante antologia curata da Georgiana Colvile, dal titolo emblematico: Scandaleusement d’elles. Trente-quatre femmes surréalistes (1999).

Si possono così ammirare gli efebici ed ambigui autoritratti fotografici di Anne Marie Schwarzenbach, androgina lesbo-chic, erede del lascito di Lord Brummell, di Charles Baudelaire e di Oscar Wilde e che in abiti maschili, scrive Federica Muzzarelli nel suo saggio Moderne icone di moda (Einaudi, 2013), adotta quello che viene definito un “boyish look”.

E quelli assai più inquietanti di Claude Cahun, - posti da Rosalind Krauss in Celibi (1999) sotto il segno della sfocatura, dell’alterazione, dell’informe – in cui l’artista, nipote di Marcel Schwob, mette in scena la cancellazione la reinvenzione della sua identità femminile mediante maschere e travestimenti, che negano il mito di Narciso, in nome di una perenne metamorfosi, grazie alla collaborazione con la compagna Suzanne Malherbe, il cui sguardo costituisce lo specchio in cui riflettersi.

Annemarie Schwarzenbach, Autoritratto, 1939

Annemarie Schwarzenbach, Autoritratto, 1939

E ancora, i giochi di sovrapposizione e reversibilità tra maschile e femminile nelle opere di Hannah Höch, Dora Maar, Frida Kahlo o le parole di Leonora Carrington, nello scritto autobiografico Down Below (1944) dove, a tre anni di distanza, l’artista racconta del suo internamento in una clinica psichiatrica, che Franchi considera la vera chiave di lettura della sua opera artistica: “In quel periodo mi adoravo, mi adoravo perché mi vedevo completa – ero tutto, tutto era me […] Sentivo che grazie al Sole ero androgina, la luna, lo Spirito Santo, una gitana, un’acrobata, Leonora Carrington e una donna”.

Non meno interessante appare inoltre il lavoro grafico di Unica Zürn – compagna di Hans Bellmer, morta suicida nel 1970 - dove “occhi, seni, fluidi, sessualità femminili e maschili, nel loro avvolgersi verso l’origine”, suggerisce la studiosa, “danno vita a una metamorfosi in migrazione che rinvia alla simbolica della fusionalità” e quindi alla compresenza di opposti elementi, o all’originale disegno a matita di Sibylle Ruppert, in cui si nota la sofferta ed estatica visione di elementi maschili e femminili.

Hannah Höch, La domatrice, ca. 1931

Hannah Höch, La domatrice, ca. 1931

Dora Maar, Senza titolo, ca. 1936

Dora Maar, Senza titolo, ca. 1936

Unica Zürn, disegno ad inchiostro di china, 1955

Unica Zürn, disegno ad inchiostro di china, 1955

Performances

Nel secondo capitolo del saggio Franchi si pone un interrogativo ben preciso: cosa significa essere androgini negli anni Sessanta e Settanta? Avere un corpo politicamente e culturalmente destabilizzante.

In ambito cinematografico gli esempi sono celebri e fanno ormai parte della nostra memoria visiva: Helmut Berger nei panni di Marlene Dietrich, i travestimenti del Rocky Horror Picture Show (1975), o il volto mascolino di Charlotte Rampling, nel film Il portiere di notte (1979).

Ma è nell’atto della performance e nella fotografia intesa come istantanea di una messa in scena o di un travestimento, che la predilezione per lo sconfinamento e l’eccesso emergono in maniera dirompente.

Nel 1968, circa dieci anni dopo il suo arrivo negli Stati Uniti, l’artista giapponese Yayoi Kusama, entra in contatto con il movimento degli hippie, le cui abitudini, i comportamenti e il modo in cui vivevano la sessualità non erano estranei ai suoi audaci sex happening, rammenta l’artista nella sua autobiografia Infinity Net (2013) da poco pubblicata in Italia.

Dal 1967 sino al 1971 ne organizza tantissimi, alcuni dei quali nei luoghi simbolo della cultura americana: a Wall Street, davanti alla Statua della Libertà, nel giardino del MoMa. Si chiamano Anatomic Explosion. Franchi si sofferma sulla performance a Central Park di fronte alla statua di Alice nel paese delle meraviglie, facendo notare come “il portato politico sovversivo – la politica dell’epoca legata all’assurdità delle regole che governano la celebre festa del tè di Alice e del Cappellaio matto – viene tematizzato tramite un raffinato gioco di specchi dello status entre-deux: una sessualità del corpo contradetta dalla maschera e dalla gestualità”.

Yayoi Kusama, Alice nel paese delle meraviglie, happening, Central Park, New York, 1968

Yayoi Kusama, Alice nel paese delle meraviglie, happening, Central Park, New York, 1968

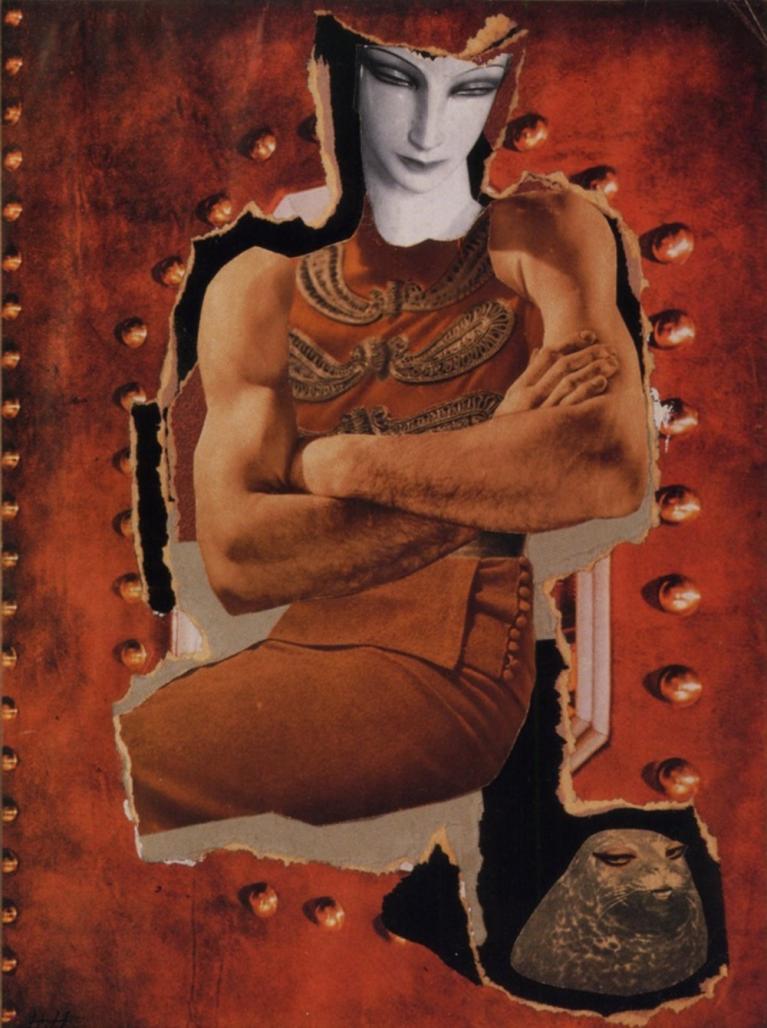

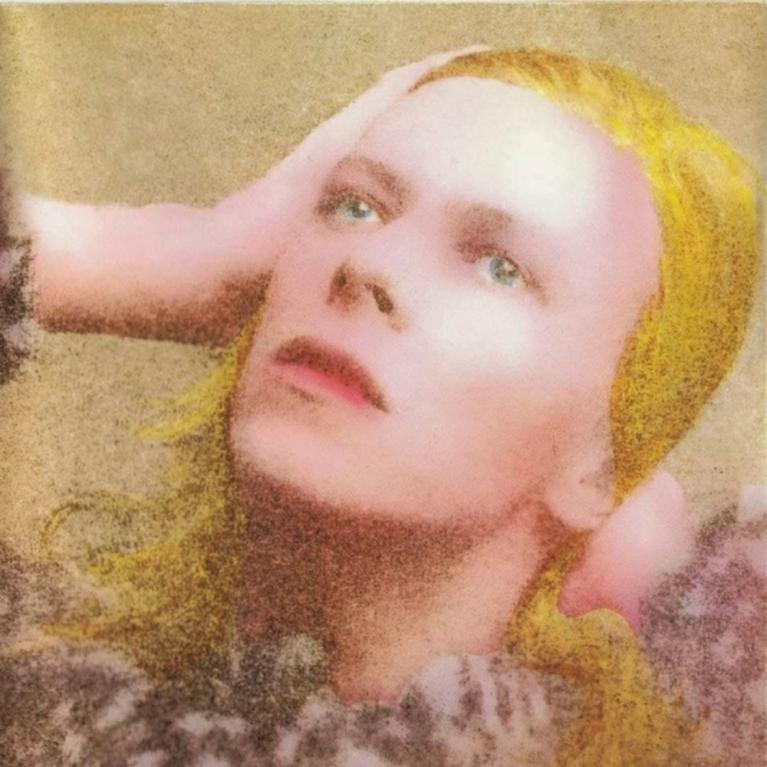

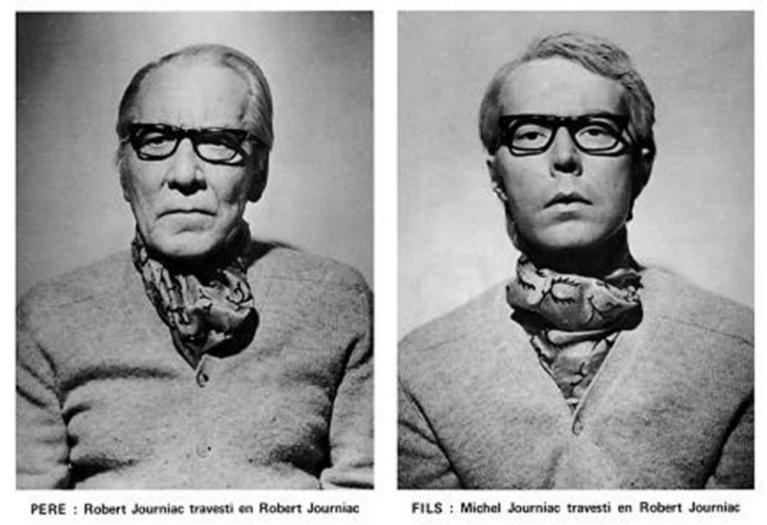

Non meno provocatori sono la fotografia di Lynda Benglis apparsa sulla copertina di Artforum del 1974, che inscena “la parodia dell’associazione tra fallo, pienezza e potere”, e i ritratti fotografici che radicalizzano l’uso del travestimento e della confusione di genere: le maschere di David Bowie, gli autoritratti di Luciano Castelli, Urs Lüthi, Jürgen Klauke e Michel Journiac, uno dei primi in Francia a rappresentare diverse parodie della femminilità oltre al suo personale Omaggio a Freud del 1972 in cui l’artista si assimila ironicamente all’immagine della propria madre e del proprio padre.

Brian Ward, David Bowie, copertina dell’album Hunky Dory, 1971

Brian Ward, David Bowie, copertina dell’album Hunky Dory, 1971

Luciano Castelli, Luciano e il cigno, Autoritratto, 1976

Luciano Castelli, Luciano e il cigno, Autoritratto, 1976

Michel Journiac, Omaggio a Freud. Contestazione critica di una mitologia travestita, 1972

Michel Journiac, Omaggio a Freud. Contestazione critica di una mitologia travestita, 1972

Idee

Verso la fine del saggio Franchi si sofferma su un tema particolare: cos’è una parte-oggetto androgina? La risposta va cercata nelle parole di Gilles Deleuze, Félix Guattari e Michel Carrouges.

La cornice è quella dell’Anti-Edipo (1972) dove gli autori descrivono la macchina desiderante come un congegno binario in cui c’è “una macchina produttrice di un flusso, ed un’altra ad essa collegata (il seno – la bocca)”, che Franchi accosta al modello della “macchina celibe” proposto da Michel Carrouges, inteso come “un congegno complesso caratterizzato da un movimento destinato a riprodursi indefinitamente sempre uguale a se stesso e la cui impermeabilità nei confronti dell’esterno la contraddistingue come sistema chiuso”. Macchina desiderante e macchina celibe ricordano dunque l’autosufficienza legata all’idea di androginia come presenza di tendenze complementari.

In che cosa si trasforma questa idea? In materia, in sculture. I casi più suggestivi, fra i molti proposti dall’autrice, sono quelli di due artiste: Louise Bourgeois e Mandana Moghaddam.

Le sculture di Louise Bourgeois hanno le caratteristiche delle macchine desideranti. “Seni, peni, vagine, uteri clitoridi” sono tutte parti-oggetto scrive Franchi, come nel caso della Femme Couteau, su cui Louise Bourgeois si sofferma in un articolo del 1974: “Questa scultura in marmo […] incarna l’ambivalenza della donna, la distruzione e la seduzione. Perché le donne diventano donne coltello? Non sono nate così. È la paura che le ha rese tali. Nella Femme Couteau, la donna muta in lama, è sulla difensiva. Si identifica con il pene per proteggersi”.

Mandana Moghaddam, Chelgis I, 2002

Mandana Moghaddam, Chelgis I, 2002

L’altra artista si chiama Mandana Moghaddam. È iraniana. Le sue opere si caratterizzano per una tensione creativa che gioca sul bilanciamento fra la forza maschile e quella femminile. Nella serie Chelgis l’artista si ispira ad un mito persiano legato al simbolismo dei capelli.

A cominciare da Chelgis I del 2002, scrive Franchi, l’artista costruisce un “corpo a misura di capelli intrecciati che, eccedendo il confine tra maschile e femminile, viene rappresentato in fuga dalla teca di vetro in cui è rinchiuso”.

Louise Bourgeois, Donna Coltello, 1969-70

Louise Bourgeois, Donna Coltello, 1969-70

Il saggio si conclude con un’altra nozione deleuziana: il rizoma. La radice che si estende verso l’incontro con altre radici, secondo la studiosa appare come la migliore lente attraverso cui rappresentare lo sconfinamento sia di genere, sia spazio-temporale che caratterizza il lavoro di altre due artiste: Cindy Sherman e Orlan,

Sherman si traveste in mille modi diversi, assume molteplici ruoli avvalendosi di parrucche, costumi, trucco, al fine di condurre un’indagine sulla propria identità che finisce per mettere in discussione e far dialogare fra loro tutte le sue diverse identità, incluse quelle relative alla sessualità maschile e femminile.

Rizomatica è anche la filosofia che anima la ricerca di Orlan, il cui tentativo è quello di costituirsi come “corpo senza ascendenza” in costante movimento, sino a giungere all’ultima frontiera con cui Franchi chiude il suo saggio: il neutro, tema scelto da Roland Barthes per un corso al Collège de France del 1977-78: vera e propria flessione che elude la “struttura paradigmatica, opposizionale del senso e mira di conseguenza alla sospensione dei dati conflittuali del discorso”.

Come ricordava Calliope nel romanzo Middlesex (2002) di Jeffrey Eugenides: “Ex ovo omnia”.