Viva arte viva / Guida alla Biennale d’arte 2017

Quattro, come i punti cardinali, sono le tematiche attorno alle quali ruota la Biennale, intitolata forse un po’ ottimisticamente (perché un senso di rovine e morte pervade molti dei lavori presentati), viva arte viva:

– l’ozio;

– i libri degli artisti;

– le trame e le tessiture;

– la magia.

Il percorso, proposto dalla curatrice francese Christine Macel, è diviso in 9 Padiglioni: i primi due sono nel Padiglione centrale dei Giardini e gli altri sette nelle Corderie dell’Arsenale.

Iniziando, come è bene sempre fare, dall’Arsenale (perché è lì che la persona chiamata a curare la Biennale ha più spazio per raccontare e svolgere abbondantemente la sua idea), si entra quindi nel terzo padiglione: Padiglione dello Spazio Comune. Lì si incontra subito il tema delle trame e delle tessiture, ma, sovente, anche quello dei libri. I fili come trame del mondo e connessione tra le persone e la storia. Qui anche le danze sono intese come intrecci che seguono fili invisibili che uniscono gli uomini in un rito antichissimo.

La sarda Maria Lai (1919-2013) ha tessuto miti e ricordi sepolti nella memoria collettiva. I suoi Telai sono assemblaggi di fili, scampoli di stoffa, legno e oggetti di uso comune. Un codice visivo di nodi e fiocchi che rappresenta le relazioni tra le famiglie, i racconti e le leggende raccontate in una rete di rapporti arcaici. Storia universale (1982) e Geografia (1992) mostrano un mondo interconnesso e aggrovigliato. Infine, i 17 libri impacchettati con la “carta musica”, Enciclopedia pane (2008), mostrano nella maculatura della pasta cotta, sotto le cordicelle infiocchettate, un senso del Tempo che si trattiene e non si perde, soltanto nelle tradizioni.

L’americana Anna Halprin (1920), testimonia di un rapporto stretto con la Natura nel video Danza planetaria (2017): la cerimonia di girotondi non casuali che seguono una trama simile alla danza delle api attorno ai fiori.

Gli spagnoli Antoni Miranda (1942), Joan Rabascall (1935), Jaume Xifra (1934) e la francese Dorothée Selz (1946) hanno organizzato performance (delle quali vediamo i video) ad alto tasso simbolico: una cerimonia funebre in onore di tutti i defunti (Memorial, 2 novembre 1969) e un banchetto con cibi e bevande colorate (Rituale in quattro colori, 20 maggio 1971)

Il quarto padiglione (Padiglione della Terra) presenta uno dei video più belli di tutta la Biennale: il lavoro del giapponese Koki Tanaka (1975), Of Walking in Unknown (2017), che documenta un viaggio a piedi di quattro giorni da Kyoto alla centrale nucleare più vicina. Tanaka attraversa un paesaggio di rottami e scarti, ferraglie arrugginite e insetti morti. Raccoglie gli oggetti più significativi (cocci, pezzetti di metallo, cordicelle slabbrate) e una loro scelta è mostrata in una lunga bacheca al lato del grande schermo dove viene proiettato il video. Alle immagini del video si sovrappongono spesso altre immagini, più dettagliate, in formato piccolo che danno l’effetto di un microscopio o di un cannocchiale che mettono a fuoco avvicinandosi o allontanandosi.

Nel quinto padiglione (Padiglione delle Tradizioni) c’è ancora un artista sardo, Michele Ciacciofera (1969) che, con una magica e suggestiva istallazione, Janas Code (2016-2017), presenta su nove tavoli oggetti svariati: elementi naturali, forme di ceramica colorata, favi rivisitati, fossili di pesci e ammoniti chiusi in libri dipinti. Sulle pareti, libri composti da favi e arazzi semivuoti, sostenuti da strutture a quadri di metallo che rimandano alla tradizione popolare sarda e alla leggenda dell’origine delle “domus de janas” (strutture funerarie dell’epoca neolitica): un’ape venne trasformata in fata da una scintilla scappata dal dito di un dio…

Un misto di tradizioni antiche e linguaggi contemporanei è anche il lavoro della sudcoreana Yee Sookyung (1963) che, in Traslated Vase. Nine Dragons in Wonderland (2017) assembla sculture con frammenti di vasi di ceramica tradizionale coreana, dando nuova vita a una colonna bitorzoluta di cocci bianchi, azzurri e oro.

Nel sesto padiglione (Padiglione degli Sciamani) si incontra il suggestivo lavoro del marocchino Younès Rahmoun (1975), 1. Taqiya-Nor (2016), composto da 77 berretti di lana che coprono altrettante lampade distibuite sul pavimento (77, cifra sempre ricorrente nelle sue opere, è il numero dei gradi della fede, secondo Maometto), e i film di due performance realizzate sulle due sponde dell’Oceano atlantico (in Brasile e nel Senegal) dal brasiliano Ayrson Heráclito (1968), O Sacudimento da Casa da Torre e O Sacudimento da Maison des Esclaves em Gorée (2015), sul tema della deportazione degli schiavi, incentrata sul medesimo rito magico della “scuotimento”, consistente nel colpire con fasci di foglie e rami ogni angolo delle abitazioni per scacciare gli spiriti degli antenati morti.

Ancora più interessante è il settimo padiglione (Padiglione Dionisiaco) dove sono esposte alcune opere dell’artista svizzero-tedesca Heidi Bucher (1926-1993) che immergeva indumenti intimi femminili in un’emulsione di plastica (un lavoro simile a quello fatto dalla stilista milanese Gentucca Bini): pannelli freddamente gommosi che lasciano traparire, in sottovuoto, mutande e sottovesti imprigionate e fermate nel tempo come insetti nell’ambra (Blaues Kleidchen, 1978 e Unterhose, 1978). Accanto ci sono le opere “erotiche” della libano-americana Huguette Caland (1931) e, in paricolare, il grande Christine (1995), con tre donne (come le Grazie) che traspaiono da una miriade di linee e macchie, come fili e tessuti, in una trama di molte tonalità di grigio.

Di grande effetto è la “stanza con corridoi” di uno dei maggiori artisti di oggi: il franco-algerino Kader Attia (1970), che rappresenta con efficacia e poesia l’incontro/scontro tra culture diverse. L’installazione ha per tema le “vibrazioni narrative”: nei corridoi sono esposti variopinte e attempate riviste, copertine di vecchi dischi, fotografie della tradizione musicale del Nordafrica e del Medioriente e un televisore che mostra un video sul suono e la questione transgender; nella sala centrale (l’“agorà”) membrane coperte da grani di cuscus, sotto cupole trasparenti, si muovono per le sollecitazioni di acuti canti e musiche stridenti, disegnando, ogni volta che torna la quiete, suggestivi mandala.

Nel Padiglione dei Colori (l’ottavo) colpisce Brésil (2015): l’enorme (7 metri di lunghezza per 2,35 di altezza) e variopinto arazzo dell’artista del Mali, Abdoulaye Konaté (1953), che fa parte di un’istallazione comprendente vari oggetti del Brasile trasformati in “amuleti” (grigri): un pallone da calcio, una sedia disegnata dall’architetta Lina Bo Bardi, un diario di viaggio…

Questo trionfo di tessuti e stoffe è concluso da una parete sulla quale sono addossate balle di fibra colorate, una sorta di enormi cuscini: Scalata al di là dei terreni cromatici (2016-2017), dell’americana residente in Francia Sheila Hicks (1934) che definisce le sue opere “tessiture senza pregiudizi” nel senso che sono un po’ tutto: design, artigianato, architettura…

Il padiglione finale (Padiglione del Tempo e dell’Infinito) raggiunge il culmine con un’istallazione molto elaborata e ricca di spunti poeticamente teatrali: El hombre con el hacha y otras situaciones breves (2014; 2017) della newyorkese, di origine argentina, Liliana Porter (1941). Una figurina maschile armata di un’accetta sta all’origine (ma non è ben chiaro: potrebbe esser lì alla fine, quasi a dare il colpo di grazia) di una sequela caotica di oggetti rotti o frantumati, di tutte le dimensioni (da pezzi di ceramica, a sedie accatastate al muro, a un pianoforte sventrato). Un lavoro che ricorda i “plastici-istallazioni” dei fratelli britannici Jake e Dinos Chapman, ma con maggiore umanità e sensibilità filosofica e artistica.

Tra i padiglioni nazionali successivi, vanno segnalati:

la Georgia, dove Vajiko Chachkhiani con Living Dog Among Dead Lions (2017) ha trasportato una vecchia dacia di legno nella quale, dal soffitto, piove dentro in continuazione sul pavimento e le suppellettili. Un’atmosfera molto tarkovskjiana che trasmette un senso di malinconia e umida rovina;

la Nuova Zelanda, dove Lisa Reihana, presenta Emissaries (2016) proiettando su uno schermo che occupa per lungo tutta la parete di quattordici metri, un divertente e surreale video multicanale che prende in giro, dal punto di vista Maori, le imprese di James Cook;

la Repubblica popolare cinese dove si presenta l’interessante lavoro di un gruppo di artisti e artigiani – Wu Jian’an, Tang Nannan, Yao Huifen e Wang Tianwen – che hanno fondato una “Rete di creazione intertestuale e collettiva” il cui obiettivo è la creazione di una nuova pittura e video mediante il rinnovamento della calligrafia e della pittura a inchiostro. Particolarmente belle sono le foto in b/n del certamente più versatile Tang Nannan, Beach Series (2008-2012) e la parete dove una grande mappa (Map of Succession of Teachings) mostra le foto dei volti degli artisti e delle loro opere unite da fili colorati che disegnano una mappa sofisticata e intrecciata dei rapporti, delle influenze e dei debiti artistici.

Il padiglione italiano, curato da Cecilia Alemani, si intitola, riprendendo un’opera pubblicata nel 1948 dal grande antropologo Ernesto de Martino, Il mondo magico, e lodevolmente presenta le opere di soli tre artisti.

Si entra in una specie di grande e moderna officina per la fabbricazione di Cristi crocifissi: un gruppo di giovani armeggia attorno a un forno e un calderone che fonde e cola materiale organico in un unico stampo. Sotto cupole di plastica, che sembrano igloo, stanno a seccare i crocifissi e vengono rapidamente intaccati da parassiti e muffe che fanno iniziare un processo di decomposizione delle superfici delle statue. In fondo alla sala stanno ordinati e classificati pezzetti anatomici “sbagliati” e crocifissi venuti male. L’istallazione-performance del modenese Roberto Cuoghi (1973), Imitazione di Cristo (2017) è di grande impatto visivo e risulta assai stimolante per il fatto che tutto il processo è concepito per non ottenere mai lo stesso risultato, pur utilizzando sempre il medesimo stampo.

Meno riuscito il video della milanese residente a New York, Adelita Husni-Bey (1985), La seduta (2017) che mette in scena una conversazione tra un gruppo di giovani sui rapporti di potere economici e sociali dell’età contemporanea.

Infine, il veneziano Giorgio Andreotta Calò (1979), con Senza titolo. La fine del mondo (2017), che occupa tutto lo spazio dell’ultimo stanzone, propone una messa in scena molto suggestiva e misteriosa. Si entra in un ambiente semibuio, oppresso da un basso soffitto di tavole appoggiate, come un soppalco, su una struttura di tubi Innocenti, ad alcuni dei quali stanno attaccate sculture in bronzo bianco raffiguranti grandi conchiglie. Attraverso una scalinata metallica, appoggiata sul fondo, si sale al piano superiore dove si può ammirare il soffitto con le capriate lignee a vista che si riflette su una lunga superficie nera e liscia. Dopo un po’ ci si accorge che si tratta di un’enorme piscina piena d’acqua immobile, ma non si può fare a meno di perdere il senso complessivo dell’architettura confondendo l’alto con il basso.

All’ingresso dei Giardini ci si imbatte subito in una novità: il padiglione lungo e stretto, commissionato anni fa da Electa e progettato da James Stirling (Padiglione Stirling, appunto), quest’anno si intitola La mia biblioteca e contiene i libri che ciascun artista presente alla mostra ha scelto tra i suoi preferiti. Il progetto si ispira al saggio di Walter Benjamin, Aprendo le casse della mia biblioteca. Discorso sul collezionismo (1931; trad. it. Henry Beyle, Milano 2012), ma si è dovuto scontrare con l’esigenza di avere, il più possibile, tutte le opere non nella lingua originale nella quale l’artista le ha lette, ma in inglese. Comunque la visita al padiglione è piuttosto interessante e, a volte sorprendente: per chi volesse avere l’elenco completo dei libri presenti lo trova nel Catalogo generale della Biennale.

Il Padiglione Centrale, come dicevamo, presenta i primi due pezzi (1. Padiglione degli artisti e dei libri e 2.Padiglione delle Gioie e delle Paure) del discorso della Curatrice. Entrando, sulla sinistra, si trovano le variazioni sul tema della scrittura, opere di artisti che non scrivono libri nel senso letterale del termine: la tedesca residente a Milano Irma Blanc (1934); l’austriaco Franz West (1947-2012); i filippini Katherine Nuñez (1992)e Issay Rodriguez (1991), che riproducono manuali tecnici e libri d’arte originali rielaborati poi con tecnologie digitali per creare i motivi di un ricamo; l’inglese originario dello Zambia John Latham (1921-2006) che dà fuoco ai libri; il cinese Liu Ye (1964) che ridipinge le copertine dei libri che ama; l’arabo Abdullah Al Saardi (1967) che dopo aver tenuto per anni un diario ha preso recentemente a scrivere su rotoli che conserva in scatole metalliche raccolte quotidianamente; il cinese Liu Ye (1964), che ha dipinto elegantemente le copertine di Lolita di Nabokov.

Ci sono poi gli artisti che oziano (Cristine Macel: “l’idea di creatività legata a quel momento di inoperosità e di disponibilità, di inerzia laboriosa e di lavoro dello spirito, di tranquillità e azione in cui appunto nasce l’opera d’arte”) con una carrellata di persone che schiacciano pisolini (Mladen Stilinovič, Yelena Vorobyeva e Victor Vorobyev, Frances Stak): curiosi ma assai meno interessanti.

Nel Padiglione delle Gioie e delle Paure (sulla destra rispetto all’entrata) ci sono invece artisti che presentano lavori più “tradizionali” (dipinti, film e foto), a volte sorprendenti. I surreali “scarabocchi” che rappresentano mani colorate del primo ministro albanese Edi Rama (1964); il film documentario, Sensitization to Colour (2009), della polacca residente a Berlino Agnieszka Polska (1985) su una mitica mostra a Poznań, nel 1968, del pittore Włodzimierz Borowski; il siriano, che risiedeva a Berlino, Marwan (1934-2016) ha saputo essere un pittore “figurativo” con una forza quasi tridimensionale: dipingeva ritratti dove si legge bene “il tema del dualismo vita morte, assenza presenza, amore odio”; il poeta e performer magiaro Tibor Hajas (1946-1980), con sorprendenti tableaux fotografici di grande qualità tecnica, come Surface Torture (19/12/1978), mostra il suo corpo in una sequenza sulfurea di gesti che evocano associazioni tragiche; sempre sul corpo lavora l’assai interessante artista ceco Luboš Plný (1961), disegnando complicate mappe anatomiche su collage di immagini che ricordano le mappe dell’agopuntura cinese; assai noto e apprezzato è il lavoro dell’americana Kiki Smith (1954), soprattutto le sculture, ma davvero belli sono questi disegni che rappresentano, su sottile e traslucida carta nepalese, un universo femminile fragile e autobiografico; infine la vera sorpresa di questa sezione è la cinese di Hong Kong, Firenze Lai (1984): le sue figure, apparentemente ingenue, sono simbolicamente sproporzionate e rimangono spesso in parte tagliate fuori dai quadri: “I suoi dipinti e disegni sono delle finestre sui momenti fugaci che esistono tra essere e non essere, quando la mente e il corpo mutano, nel tentativo di adattarsi alla vita frenetica del mondo esterno. (…) Vanno considerati come specchi della nostra stessa identità, piene di ambiguità, ma ci colpiscono per la loro intensità emotiva”.

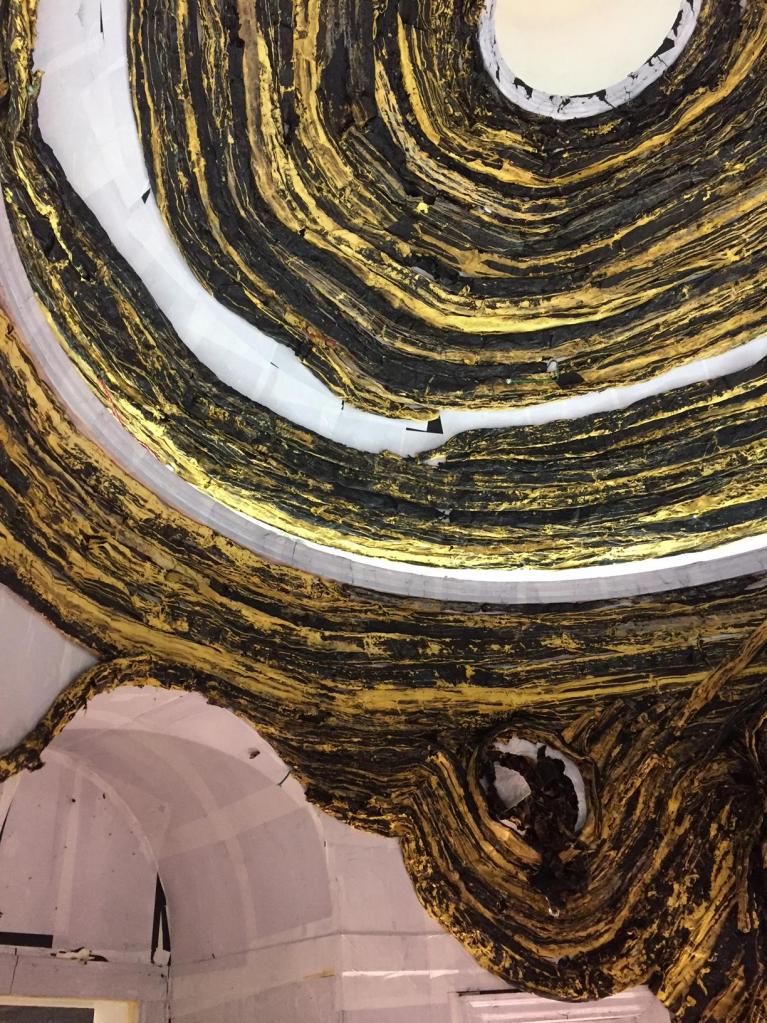

Meno interessanti delle ultime edizioni sono quest’anno i padiglioni nazionali. Bellissimo è quello degli Stati Uniti, che costringe i visitatori ad entrare e uscire dalle porte laterali, di servizio perché il piazzale antistante a l’ingresso principale è pieno di detriti e rifiuti. Mark Bradford con Tomorrow Is Another Day tenta di fare il racconto del periodo di incertezza, dissesto e violenza nel mondo nel quale viviamo, ma mostrare anche le azioni e le opportunità che ci sono: una testimonianza, come scrive lui, “della fiducia nella capacità dell’arte di coinvolgere tutti in un dialogo profondo e anche in una pratica positiva”. Bradford ha stravolto completamente il neoclassico padiglione americano, riempiendolo di masse bulbose con la superficie butterata (ottenuta colpendo con una pompa a pressione strati sovrapposti di carta prestampata) e modificando le pareti e la cupola centrale con grovigli di nastri verde-gialli, dello stesso materiale, che paiono le spire di una piovra. Al centro incombe una Medusa che sembra un orrendo gomitolo. Sulle pareti libere sono esposte alcune opere pittoriche astratte di grandi dimensioni, e di notevole bellezza. In alcuni di essi Bradford utilizza le cartine per permanente nero violacee, cangianti, in ricordo del salone di bellezza dove lavorò con sua madre. Prima di uscire si viene bloccati da un grande schermo dove si proietta il video Niagara (2005) che mostra un suo vicino di casa che si allontana ancheggiando come Marilyn Monroe nell’omonimo film.

Interessante è il padiglione dell’Austria per le opere di Erwin Wurm che espone fuori un camion a testa in giù, come piovuto dal cielo, quasi un palazzo visitabile entrandovi con la scala dalla pancia (Stand quiet and look out over the Mediterranean Sea, 2016-2017). All’interno, un vecchio camper con vari fori e le istruzioni dell’artista su come infilarci dentro la testa o un braccio, o come sedersi su un pezzo della carrozzeria portato fuori: l’opera d’arte diventa quindi il modo in cui il fruitore la usa e si adatta alle istruzioni immaginate dell’artista.

Il padiglione della Grecia è stato trasformato in una sorta di teatro antico-contemporaneo con una videoinstallazione narrativa ispirata alle Supplici di Eschilo (che hanno come protagoniste un gruppo di persone perseguitate in cerca di asilo). George Drivas mette in piedi un vero e proprio Laboratorio dei dilemmi: un gruppo di attori (tra i quali la sempre affascinante Charlotte Rampling) dibattono delle implicazioni morali e scientifiche di un controverso esperimento di biologia.

Il grande artista-fotografo Dirk Braeckman è il protagonista del padiglione del Belgio: lavorando con la fotografia analogica mette in discussione le convenzioni fotografiche. Il flash della sua macchina fotografica rimbalza sulla superficie del soggetto, sulla texture di pareti, tendaggi, tappeti e poster creando un effetto metallo grigio ghiacciato che spersonalizza le figure, oscurandone l’immagine.

Il bel padiglione della Svizzera, progettato dall’architetto Bruno Giacometti fratello di Alberto Giacometti, non ebbe mai la possibilità di esporre le opere del grande scultore (per tutta la vita Giacometti rifiutò di presentarle in quella sede). Il curatore Philipp Kaiser ha voluto “riempire” questa assenza con una serie di sculture create appositamente e un’istallazione filmica di grande suggestione: Flore (2017) di Teresa Hubbard e Alexander Birchler . Il film (che dura 50 minuti, ma vale assolutamente la pena di impiegarli a guardarlo) è la storia di un americano che ha scoperto di essere il figlio naturale di Giacometti. La madre (Flora Mayo), figlia di una famiglia agiata americana, era stata fatta sposare giovanissima con un matrimonio combinato. Caduta quasi subito in depressione, e decisa a separarsi, per evitare lo scandalo i genitori la mandarono a studiare arte a Parigi. Là, negli anni Venti, conobbe Giacometti. Nacque un amore che portò anche a uno scambio di ritratti scultorei: lei, nel 1927, scolpì il busto di lui (andato distrutto, ma è visibile una copia in mostra) e Giacometti fece altrettanto, sempre nello stesso anno (Ritratto di donna. Flora Mayo). Poi lei tornò improvvisamente negli Stati Uniti, perché aspettava un bambino. I genitori le tagliarono gli alimenti e Flora fu costretta a vivere di stenti, senza mai rivelare, nemmeno al figlio, chi fosse suo padre. L’ultima scena del film è di quelle che non si dimenticano facilmente: si vede l’anziano signore, che ha narrato la storia mostrando foto e lettere e commuovendosi spesso, arrivare con passo incerto nella Galleria di Zurigo e, fermandosi difronte alla statua di Giacometti, esclamare “È la mia mamma!”

Avendo scritto una guida che seleziona soltanto le opere e gli artisti che, a mio sindacalissimo parere, sono notevoli, non vorrei contraddirmi in conclusione criticando due padiglioni, ma sento la necessità di far notare un paio di criticità stridenti con lo spirito stesso dell’esposizione. Anzitutto il Padiglione della Germania (che ha vinto il Premio della Giuria della Biennale). Anne Imhof ha stravolto la struttura del padiglione, circondandolo di una rete metallica e creando un corridoio trasparente sotto il pavimento dove corrono su e giù dei cani doberman. Sulla rete tentano di arrampicarsi, come migranti in fuga, attori che poi ricadono tra cani. L’intento del messaggio dell’artista può anche essere lodevole, ma la realizzazione risulta assai banale e forse persino offensiva verso coloro che scappano e cercano di superare muri e barriere, e nemmeno giusto per i cani, costretti a correre in un recinto scomodo sotto gli occhi degli spettatori.

Poco più in là il padiglione della Russia, sotto il titolo di Theatrum Orbis, presenta i lavori irrilevanti del Recycle Group (Blocked Content), sul Nono Girone della Divina Commedia, e di Sasha Pigorova (Garden), sulla forza dell’oscurità, e dedica il posto centrale a Cambio di scena di Grisha Bruskin che mostra la sua visione messianico-pessimistica della situazione odierna, dove dominano la violenza, il terrore e le strategie di controllo e repressione. Questo quadro abbastanza semplicistico del momento attuale, spiegato in una sorta di manifesto appeso alla parete, viene rappresentata con decine di figure bianche, tutte uguali, masse senza volto inquadrate compatte in falangi di cortei senza meta, circondate da altre figure più alte con fattezze extraterrestri e sormontate da strani uccelli predatori e vecchi aeroplani (che sembrano usciti dai manifesti di propaganda degli anni Trenta). Ma il senso della “denuncia” viene sintetizzato in un grande compasso (come quello del simbolo della massoneria) che controlla le masse…