Il 20 aprile 1893 nasceva il pittore catalano / Joan Miró. Stuprare la pittura

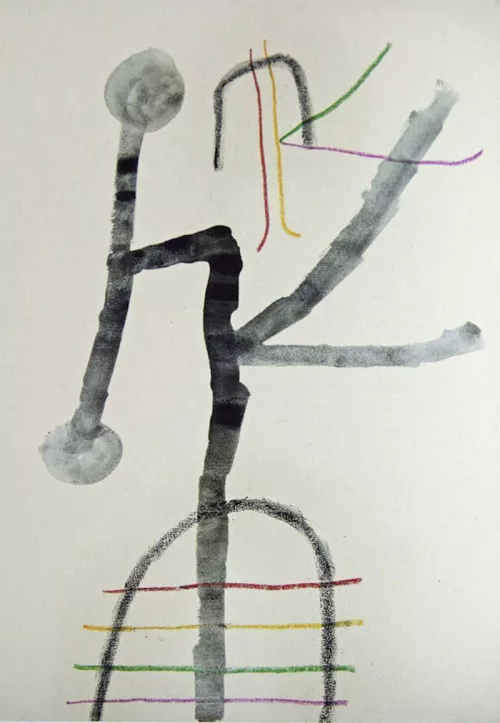

Joan Miró, Senza titolo, 1950. Inchiostro di china e gouache su carta. Direção Geral do Património Cultural, Portogallo.

“Questo lo potrebbe fare anche mio figlio” commenta una signora indicando un dipinto di Joan Miró, nel quale le membra delle figure sono assemblate tra loro senza formare un vero e proprio organismo unitario. Un signore di una certa età le lancia uno sguardo d’intesa mentre una giovane coppia sorride per l’ingenuità dell’opinione.

In una tesi di dottorato presso il Laboratoire de Psychologie dell’Università di Poitiers, Corinne Girard sostiene che i bambini disegnano la figura umana per unità significative (unités signifiantes) articolate tra loro secondo regole grammaticali e poi sintattiche (citata da Ruggero Pierantoni in Verità a bassissima definizione, Torino, 1998, p.36). Le figure dipinte da Miró sembrano appartenere a una fase grammaticale nella quale le unità significative non sono state ancora legate sintatticamente tra loro.

Secondo il filologo Bruno Snell, i Greci dei primi secoli non avevano un’idea di corpo ma di membra, come si riflette nella lingua oltre che nelle arti visive: “Soltanto l’arte classica del V secolo rappresenta il corpo come un complesso organico, unitario, in cui le diverse parti sono in relazione le une con le altre. Precedentemente il corpo veniva […] costruito mettendo insieme le singole parti” (La cultura greca e le origini del pensiero umano, Torino, 2002, p.26).

Dunque i Greci ai tempi di Omero, in un modo diverso da quello dei nostri bambini, non sembra avessero un’idea di corpo ma di membra, intese come unità funzionali: “agili gambe”, “forti braccia”, “mobili ginocchia”. Sembra che le ragioni del nostro modo di vedere delle membra piuttosto che un corpo siano da cercare nelle strutture del linguaggio: per il mondo omerico nelle forme verbali della lingua greca antica, per Miró e il figlio della signora nelle strutture grammaticali e sintattiche delle lingue moderne.

Dunque, la frase “Questo lo potrebbe fare anche mio figlio” pronunciata dalla signora in visita alla mostra Joan Miró. Materialità e Metamorfosi allestita presso il Palazzo Zabarella a Padova (fino al 22 luglio) ha un fondamento, anche se da intendere in un senso diverso da quello della visitatrice.

Doppia vista dell’ingresso alla mostra Joan Miró. Materialità e Metamorfosi allestita a Palazzo Zabarella, con veduta dell’opera Tête, 1973. Olio e collage su tela. Direção Geral do Património Cultural, Portogallo.

Veduta dell’allestimento della terza sala.

L’opera di Miró ha un rapporto con il mondo dell’infanzia anche per altre ragioni.

Nel film Profondo rosso di Dario Argento la madre di Carlo assassina il marito davanti agli occhi del figlio in tenera età. Per proteggere la madre Carlo non ne parlerà mai, neanche quando diverrà adulto, ma un suo disegno eseguito in età infantile tradirà l’orrore della vicenda familiare. Tutti ricorderanno l’inquietante colonna sonora dei Goblin e il disegno che affiora da sotto l’intonaco, mostrando dapprima alcune forme sospese e slegate tra loro, come le “minuscole forme in grandi spazi vuoti” dipinte da Miró nelle sue opere (Joan Miró, Lavoro come un giardiniere e altri scritti, Milano, 2008, p.57), poi l’intera terribile e mostruosa scena dell’assassinio.

Dario Argento, fotogramma tratto dal film Profondo rosso del 1975.

Come Carlo, anche Miró è un innocente venuto a contatto con l’orrore che disegna e dipinge. Nelle opere degli anni Trenta, su cui incombono la guerra civile spagnola e il successivo conflitto mondiale, prende forma un universo di creature mostruose che gesticolano nel vuoto. La mostruosità si rivela anche attraverso le forze scatenate dall’artista con una sperimentazione aggressiva dei materiali, al fine di violentare e assassinare i metodi convenzionali della pittura. La violenza che Miró infligge alla figurazione è presente anche nelle opere realizzate negli anni Settanta tagliando, colorando e bruciando le famose cinque tele esposte nella grande retrospettiva allestita al Gran Palais di Parigi nel 1974.

Català Roca, film su Joan Miró girato nel 1973 e prodotto dalla galleria Maeght. Fotogrammi tratti dal film.

I suoi impasti di olio, terra, catrame, caseina, sabbia e sassi hanno un che di mostruoso, come l’impasto di calcestruzzo, gigli, capelli e terra che compone la massa posta all’ingresso della mostra Subhuman Inhuman Superhuman dello stilista Rick Owens, allestita nei mesi scorsi alla Triennale di Milano. “Vorrei deporre uno stronzo nero e luccicante sul panorama bianco della conformità” dichiara lo stilista e poi, riferendosi alla mostra: “La storia che sto raccontando ha a che fare con il bilanciamento di controllo e crollo e con la tentazione di esagerare con entrambi […] mi è sempre piaciuto quando ciò che è barbarico diventa elegante” (dal catalogo della mostra). Owens si sporge sull’abisso come il Viandante sul mare di nebbia dipinto da Caspar David Friedrich. Le sue sfilate, delle vere e proprie performance, sono infatti sublimi in quanto superano la categoria del bello con l’orrore che affascina. L’aria che si respira in queste performance è quella delle grandi adunate, dei cortei che sfilano sotto le architetture di luce progettate dagli architetti di Hitler. Inframmezzati da citazioni tratte dal cinema espressionista, i suoi allestimenti mettono in scena una mostruosità in bianco e nero Art déco, una mostruosità controllata e addomesticata dalla geometria con un esito decorativo. Decorativo nel senso della radice etimologica del termine che indica “ciò che si addice”, vale a dire in senso etico oltre che estetico. Owens insiste molto sull’aspetto etico ed estetico del controllo che si bilancia con “l’ululato primordiale”, con la mostruosità che è in ognuno di noi. Come gli abiti e le sfilate-opere di Owens, l’opera di Miró ha a che fare con il mostruoso e il suo controllo tramite la forma. “Penso che tutto abbia a che fare con il titillarsi nell’immaginare il mostro che potremmo essere se solo ci lasciassimo andare” dichiara lo stilista.

Rick Owens, Subhuman Inhuman Superhuman, vedute della mostra alla Triennale di Milano che ha avuto luogo dal 15 dicembre 2017 al 25 marzo 2018.

Rick Owens, Subhuman Inhuman Superhuman, vedute della mostra alla Triennale di Milano che ha avuto luogo dal 15 dicembre 2017 al 25 marzo 2018.

In Miró il controllo è quello della griglia compositiva e del gesto che sbroglia matasse di filo, piega fil di ferro, modula il flusso del colore sul supporto: una morfogenesi primordiale sospesa tra controllo e crollo, anch’essa in rapporto con una mostruosità che la fortuna critica della sua opera ha in parte nascosto, come Carlo il delitto della madre nel film di Dario Argento.

Joan Miró, Personnage, 1960. Olio e pastello a cera su cartone. Direção Geral do Património Cultural, Portogallo.

Per il poeta Jacques Prévert Miró è “un innocente col sorriso sulle labbra che passeggia nel giardino dei suoi sogni”. Sì, certo, ma il mostruoso talvolta indossa la maschera dell’innocenza come insegna in modo esemplare John Carpenter nel film Halloween.

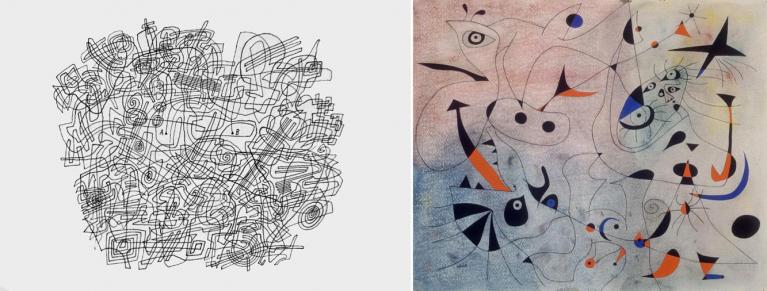

Saul Steinberg, Minotauro nel labirinto. Disegno - Joan Miró, L’étoile matinale, 1940. Fundació Joan Miró, Barcellona.

Nelle opere dell’artista catalano gli intrecci di linee, i ghirigori che partecipano sia dell’automatismo dei disegni fatti sovrappensiero, guidati cioè da un tic nervoso, sia della legge gestaltica della curva buona o del destino comune, sono labirinti che potrebbero imprigionare un mostro. In un’intervista RAI realizzata da Sergio Zavoli nel 1967 (Diario di un cronista), Saul Steinberg passa in rassegna i suoi disegni dominati da ghirigori, spesso labirintici, nei quali restano imprigionati desideri e paure. In uno di questi si vedono gli occhi di un Minotauro spiare attraverso il groviglio delle linee. Dall’intervista emerge la grandezza di Steinberg che ha fatto del disegno un’attività letteraria e filosofica. L’intervista si conclude con l’autore che indossa una maschera, che però è diversa da quella dell’innocenza indossata da Miró “che passeggia nel giardino dei suoi sogni”.

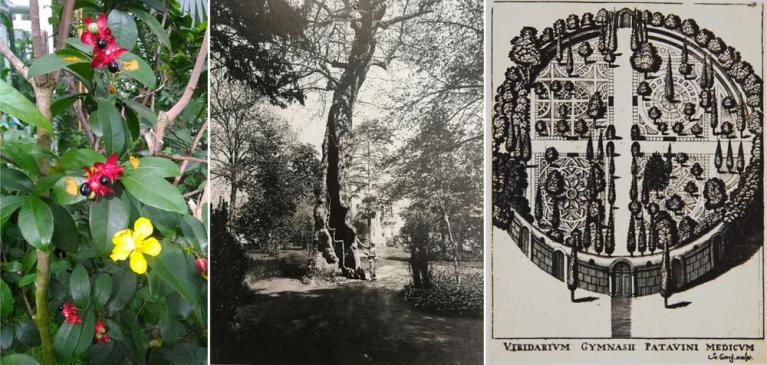

Piante medicinali nell’Orto botanico di Padova – Fotografia ottocentesca dell’Orto botanico di Padova -Viridarium Gymnasii Patavini Medicum. Incisione che rappresenta l’Orto botanico di Padova nel volume Jacobi Philippi Tomasini, Gymnasium Patavinum. Udine 1654.

Poco lontano da Palazzo Zabarella si trova l’Orto botanico universitario di Padova istituito nel 1545 per la coltivazione dei semplici (medicamenti naturali). Un giardino dove in primavera inoltrata si possono ammirare i colori dei fiori sbocciati sui rami di piante medicinali velenose, come quelle che fioriscono nei dipinti di Miró. Una visita all’Orto botanico, prima o dopo quella alla mostra, potrebbe rivelarsi utile per comprendere il pericolo e l’orrore combinato all’innocenza nelle opere dell’artista.

Nel testo in catalogo, il curatore della mostra Robert Lubar Messeri scrive di trasgressioni rispetto ai codici convenzionali della pittura, di una violenza nel gesto creativo che è “metafora di collasso sociale” (p.75). Come molti altri curatori, non si spinge al punto di riferire che secondo l’artista è necessario abbandonare i metodi convenzionali della pittura per stuprarli oltre che ucciderli, assassinarli: “les tuer, les assassiner ou les violer”. Spesso si censura il termine “stuprare” assolutamente non politically correct. Non è irrilevante che l’uso di questo termine, diventato oggi abominevole, sia spesso rimosso dai curatori delle mostre dedicate all’opera di Miró, come l’immagine di Lev Trotsky è stata eliminata dalle foto che lo raffigurano insieme a Lenin e quella di Goebbels dalle foto con Hitler. Una ricostruzione della storia per rimozioni, rispetto alle quali la necessità di ottenere consenso opera come l’Io nella teoria freudiana. Siamo in una dittatura del consenso nel quale il politically correct e necessario per non scandalizzare, con il rischio di arrestare il flusso del consumo dei beni, anche “culturali”.

Come si diceva all’inizio a proposito del disegnare la figura umana per unità significative, le ragioni del nostro modo di vedere, oltre che di pensare, sono da cercare nel modo in cui articoliamo la lingua inventando nuove parole o eliminandone delle altre. Senza il concorso del verbo “stuprare”, senza il concorso della lingua che muove e sposta i concetti mentre si combinano alle immagini e alle idee che queste rappresentano, non avrei infatti visto (e pensato) l’innocenza che maschera la mostruosità nell’opera di Miró così come in ognuno di noi. Non avrei cioè notato in alcuni inchiostri di china e pastello a cera su carta dell’artista il tratto incerto di un bambino che vede l’orrore affascinante del creato e lo disegna trasformando le figure in misteriosi segni ideografici e fonetici.

D’altra parte è l’artista stesso che a partire dal 1924 trasforma la propria pittura in un sistema nel quale le immagini mutano in segni e simboli e poi nuovamente in immagini: “il sangue zampilla come un ideogramma che poi si trasforma in una stella” (Lavoro come un giardiniere e altri scritti, p.25).