Il libro di Alessandro Carrera / Bob Dylan: uno scrigno senza fondo

Negli anni Sessanta del secolo scorso, quando l’ho ascoltato per la prima volta, Bob Dylan era una mosca bianca nella scena musicale: già la sua faccia sulla copertina del 45 giri di The Times They Are A-Changin’, grigia, piatta, senza sorriso, sembrava rinviare a un mondo del tutto diverso da quello di moda in quegli anni. La voce, poi, era davvero sconcertante (“ma come fate ad ascoltare questo ubriaco?” chiedeva la nonna di un mio amico). Come tanti, diventai un suo fan. Conoscevo a memoria le sue canzoni, le cantavo e le suonavo con tanto di armonica a bocca a tracolla, sforzandomi vanamente di imitare quella voce inconfondibile.

Negli anni Settanta l’ho mollato. Avevo seguito il suo percorso anche dopo la svolta “elettrica”, avevo digerito perfino i manierismi di Self Portrait e New Morning (1970), avevo anche scritto un libro su di lui (Joe Hill, Woody Guthrie, Bob Dylan, 1978), ma da un certo momento in avanti non mi diceva più niente, mi sembrava finito.

Altro che finito! Dylan non finisce mai. Ancora oggi tiene decine di concerti ogni anno, in tutto il mondo. Non ci sono mai andato: avevo sentito dire che i pezzi erano irriconoscibili, selvaggiamente riarrangiati, storpiati, e io non sopporto di ascoltare una canzone a me cara se non nella versione originale. Insomma, di Bob Dylan conosco solo la prima parte dell’opera; sul resto (ed è tanto) ne so quanto un sedicenne. Per questo ho letto (riletto) con molto interesse la nuova edizione (terza, ampliata) del ponderoso saggio (520 pagine) di Alessandro Carrera La voce di Bob Dylan. Un racconto dell’America (Feltrinelli, 2021). È stato come riscoprire Dylan e anzi, per certi aspetti, scoprirlo per la prima volta.

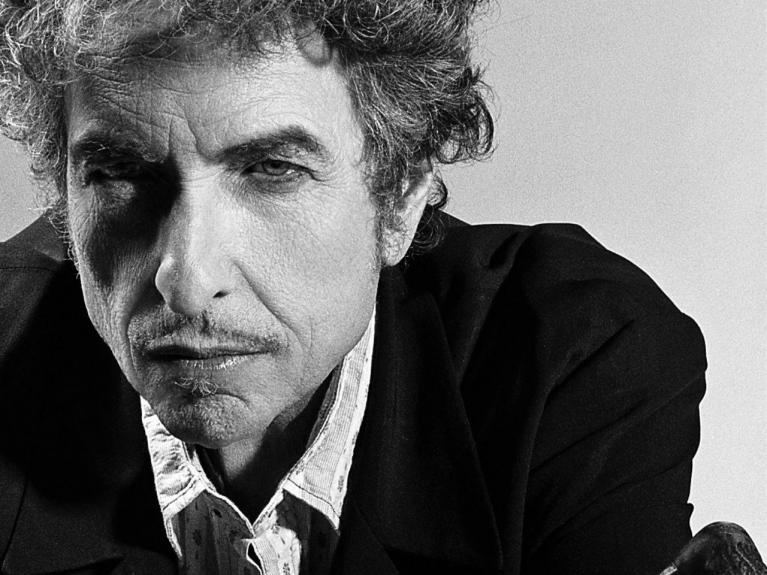

Carrera, docente di Italian Studies e World Cultures and Literatures all’Università di Houston, Texas, non è certo il tipo del critico rock “adorante”. È uno studioso serio, rigoroso e intransigente, informatissimo, e ha il vantaggio di conoscere perfettamente l’inglese (sue le notevoli traduzioni delle Lyrics in tre volumi recentemente ripubblicate da Feltrinelli). Dai quindici capitoli del libro emerge un ritratto accurato, intenso e senza sconti, del Premio Nobel per la Letteratura, che il 24 maggio 2021 ha compiuto ottant’anni.

Sfogliando il libro di Carrera, mi è sembrato a poco a poco più chiaro il perché del mio allontanamento dall’idolo. Dylan – come risulta da queste pagine – è un genio presuntuoso e spesso arrogante, sospeso – come ha scritto Betsy Bowden, citata da Carrera – “between intensity and bullshit” (tra l’intensità e lo sparare un sacco di cazzate). La cosa per me più irritante è il suo caratteristico, sistematico civettare, offrirsi e insieme sottrarsi al pubblico a cui si rivolge, il suo esibirsi e sfuggire continuamente; nel 1997 dichiarava (senza troppa originalità, a dire il vero) di “non essere la stessa persona per due giorni di fila” (“Dylan è sempre qualcun altro – scrive Carrera –, che è il modo migliore di essere sempre fedele a se stesso”).

In passato, il suo rifiuto di farsi inchiodare al cliché del cantante folk “impegnato”, di sfornare messaggi edificanti, di servire a testa bassa le “cause giuste” che gli venivano imposte, mi sembrava condivisibile, anzi sacrosanto. Il fatto è che anche dopo il tramonto delle cause giuste, anche quando nessuno più lo obbligava a sottostare ai canoni del folk e dell’impegno, Dylan ha continuato a giocare a rimpiattino con i suoi fans, coi critici e col mondo, a rendersi inafferrabile e allo stesso tempo sempre lì, sempre presente, fino al teatrino del conferimento del Nobel per la Letteratura.

Da giovane non facevo troppo caso alla qualità dei suoi testi, anche di quelli più pretenziosi (da Bringin’ It All Back Home in avanti): del fatto che fossero o non fossero poesia mi importava poco, e del resto la questione non era ancora all’ordine del giorno. Li imparavo e li ricantavo come le beghine di una volta biascicavano le loro preghiere in latino. Carrera riporta alcuni giudizi che mi hanno fatto ripensare con imbarazzo all’atteggiamento a dir poco condiscendente che avevo verso quest’opera nella mia giovinezza. Il critico rock Robert Christgau, ad esempio, ha scritto senza troppi complimenti che un verso come “The ghost of ‘lectricity howls in the bones of her face” (Il fantasma dell’elettricità urla nelle ossa del suo volto, da Visions of Johanna, in Blonde on Blonde, 1966) senza la musica sembra piuttosto sciocco. Lester Bangs definisce il verso “and your street car visions which you place on the grass” (e le tue visioni di tranvai che tu collochi sull’erba, Sad-Eyed Lady of the Lowlands) il più stupido mai scritto da Dylan.

Carrera rincara la dose osservando che “si potrebbe sostituire streetcar visions o place on the grass con qualunque altro sintagma che rispetti la stessa metrica, in un esercizio infinito di littérature potentielle (“And your pushcart rivers which you drink from the cup”, o “And your morbid doctor which you send for some soup”) e il risultato non cambierebbe di uno iota”. Di versi così, quanti se ne trovano nell’opera di Dylan? E io, a vent’anni, me li bevevo. In realtà, lo ripeto, il problema della qualità letteraria delle canzoni di Dylan non mi si poneva nemmeno.

In quegli anni – parallelamente ai miei ascolti musicali – frequentavo intensamente la poesia “propriamente detta” (di tradizione scritta, e stampata, per intenderci), ma non ho mai sentito la necessità di metterla a confronto con le lyrics di Dylan. Sarebbe stato come giudicare il football con i criteri del balletto. Del resto, la questione se Dylan sia o no un poeta, e in generale se la canzone sia o no poesia, è venuta in primo piano molto più tardi.

Fin dal titolo, il libro di Carrera prende una posizione molto chiara sull’argomento. “Senza la musica, sono poche le canzoni di Bob Dylan che potrebbero passare per poesie”. Altrove dichiara – molto sensatamente –: “c’è poesia che va scritta e poesia che va cantata. (…) Dylan non scrive poesie. Scrive (canta) poesia”. “Bob Dylan –osserva Carrera – non è un poeta perché scrive poesie cantate, ma perché le canta come nessuno le potrebbe cantare: perché, in altre parole, le riporta a una voce alla quale la poesia, soprattutto quella moderna, ha voluto e dovuto rinunciare”.

E Dylan, cosa ne pensa? “Dire a tutti che sono un poeta sarebbe imbrogliare la gente”, dichiara. Ma per lo più aggira la questione, un po’ snobisticamente, coi suoi soliti modi sfuggenti: “Non mi definisco un poeta, la parola non mi piace. Io sono un trapezista”; oppure: “Io mi considero soprattutto un song-and dance-man”. Nel marzo del 1966 dice a Robert Shelton che sì, gli piacerebbe dire di essere un poeta, ma che “troppe nullità affermano di essere poeti”. E aggiunge, un po’ sprezzante: “Se davvero vogliono fare poesia, è meglio che imparino a cantarla”.

Non c’è dubbio che nell’opera di Dylan – come in quella di molti cantautori – la voce sia centrale, decisiva. Agli esordi si avvertiva il suo sforzo – anche un po’ ingenuo – di modellarla su quelle dei folksinger o dei bluesmen più “ruspanti” (Woody Guthrie, Robert Johnson, ecc.), e addirittura – giovane com’era – di passare per un autentico cantore popolare; ma presto, soprattutto dopo la svolta “elettrica” del 1965, la sua voce si è liberata dei modelli folk, e di qualsiasi modello, per diventare – appunto – “la voce di Bob Dylan”. Di fronte alla bruciante originalità di quel timbro, di quell’intonazione, di quel fraseggio, gli aspetti letterari delle lyrics passavano (e passano) in secondo piano.

Questo non significa che i testi di Dylan ignorino la tradizione poetica propriamente detta. L’intertestualità e la citazione (fino al plagio) sono anzi una delle caratteristiche della sua scrittura. Tra le sue fonti Carrera indica Rimbaud, Verlaine, Villon, Brecht (evidente in When The Ship Comes In), la Bibbia (certo!), William Blake, Robert Browning, W.B.Yeats, D.H.Lawrence, T.S.Eliot, Ezra Pound, e tanti altri ancora. Ma Dylan non dà mai l’impressione di entrare da letterato nel risaputo gioco dei rimandi colti, delle riprese raffinate, dei rifacimenti più o meno occulti: la tradizione poetica – come la Bibbia – è per lui un immenso serbatoio al quale attingere – con estrema disinvoltura – per fabbricare le sue lyrics (perché va bene che la voce è tutto, ma bisogna pur cantare qualcosa). I testi di Dylan, osserva Carrera, “raramente riescono a scuotersi di dosso l’inconfondibile arruffìo dell’autodidatta. Nei primi anni ’60 Dylan era tanto ingenuo nei confronti delle istituzioni della poesia quanto qualunque principiante”.

Nel libro, Carrera dedica alcuni capitoli all’esame di singole canzoni. I più interessanti, per me, sono quelli relativi ai testi che conosco meglio. Interessanti, e sorprendenti. Per anni, ad esempio, ho cantato All Along the Watchtower (da John Wesley Harding, 1968) sorvolando sul significato dei versi. Ci capivo poco, e comunque rinunciare all’interpretazione faceva parte del gioco: quello che contava era il suono, il fascino della canzone nel suo insieme. Ho provato un senso di stupita ammirazione di fronte alla sollecitudine con cui Carrera decifra questo testo enigmatico. A proposito del primo verso, “There must be some way out of here” (Ci dev’essere una via d’uscita), scrive che “Nel 1968 era impossibile ascoltarlo senza pensare che ci doveva pur essere un modo per uscire dalla trappola del Vietnam”. E aggiunge: “L’allegoria, per chi la voleva vedere, era chiarissima”. Evidentemente, ero troppo miope per vederla.

Più avanti, Carrera si chiede (e anch’io me lo sono chiesto tante volte): “Chi sono gli uomini d’affari che bevono il vino del buffone? Chi sono i coltivatori che gli scavano la terra? E perché nessuno di loro sembra conoscere il valore di ciò che consuma?” Una prima interpretazione è che “La via d’uscita va trovata tra gli impresari, i giornalisti e i faccendieri della musica che sfruttano le rockstar come Dylan, fino al giorno prima ansiose del successo a qualunque costo e poi terrorizzate nel momento in cui scoprono che il successo serve solo ad avere altro successo, e che a nessuno importa nulla delle vere ragioni per cui il successo era essenziale alla visione che si doveva comunicare”. “Ma non si creda – aggiunge Carrera – con questa svelta lettura di aver già trovato la chiave della canzone”. Più avanti, in rapporto alla forma musicale del pezzo (un “pendolo eolico di tre accordi che si ripetono sempre uguali”) si propone un’interpretazione meno legata alla storia: “La vera trappola dalla quale il buffone e il ladro non possono uscire è il tempo”. Un’ulteriore ipotesi è quella di una “allegoria biblica” che emerge “al di sotto dell’allegoria storica e personale”.

Qui i riferimenti sono al libro di Isaia, al vangelo di Matteo, al libro di Giobbe. “Ma non sappiamo ancora da dove vengano le donne e i servi scalzi”. Ancora Isaia? Eliot? Wallace Stevens? Insomma, osserva Carrera, “All Along The Watchtower è uno scrigno senza fondo.” Già. Personalmente, ho sempre avuto l’impressione – e oggi è sempre più forte – che di quello scrigno nemmeno l’autore avesse la chiave. Negli anni Settanta Clive James, poeta e critico, osservava: “Dylan fa una virtù del non sapere esattamente quello che dice. Non sa distinguere, nella sua opera, tra l’idea che risuona di significato e l’idea che semplicemente vi allude, tra l’immagine che è davvero carica di senso e l’immagine puramente strabiliante”. Questo è il suo gioco. Prendere o lasciare. Io prima ho preso, poi ho lasciato.

Il libro di Carrera è ricchissimo di informazioni su ogni aspetto della personalità di Dylan. Un capitolo molto interessante mi è sembrato quello dedicato al suo apprendistato pittorico, al breve periodo in cui (primi anni Settanta) si affida a un maestro, tale Norman Raeben, che non sa di avere come allievo una rockstar. Altri capitoli notevoli sono quelli dedicati al rapporto di Dylan con il femminile, con la religione e soprattutto con la tradizione folk e blues, venerata senza interruzioni, al suo rapporto controverso con la politica, al suo provocatorio eclettismo musicale. Attraverso la vicenda di Dylan e della sua voce, Alessandro Carrera ci offre anche – come promette il sottotitolo – un racconto dell’America per nulla scontato, a volte sconcertante, sempre molto intenso e partecipato.