Artpod / Alberto Burri, “Nero con punti rossi”, 1956

Da secoli, la parola “tela” è sinonimo di “quadro”, tanto è radicato nella storia dell’arte il suo uso come supporto di dipinti di formato vario, di diversa destinazione. Accade insomma che quello che non si vede – la base materiale – serva a dare un nome anche all’immagine che la ricopre.

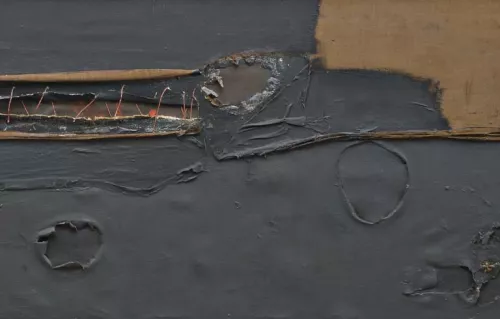

In Nero con punti rossi di Alberto Burri (1956), invece, la tela è il davanti e il dietro, il sopra e il sotto. Verso la fine del Seicento, il pittore fiammingo Cornelis Gysbrechts riprodusse alla perfezione proprio la parte posteriore di un quadro, in un’illusoria inversione. Ma qui, in Nero con punti rossi, le due tele – quella che vediamo e quella che solo intuiamo – sono reali.

Da alcuni anni Burri aveva inserito nelle sue opere frammenti ricavati da sacchi di juta, senza nasconderne il logorìo, le macchie, le sfrangiature. Non era la prima volta che materiali della vita quotidiana venivano applicati direttamente a un quadro (lo aveva fatto Picasso, ad esempio, con un’impagliatura di sedia). Lo spazio della vita e lo spazio dell’arte sperimentavano così – attraverso quella che solo in apparenza era una trovata tecnica – uno scambio imprevisto: un crossing-over che innerva gran parte dell’arte del Novecento, fino alla contemporaneità.

Gli oggetti trascinano con sé un alone di forme passate, di gesti di altri uomini. Scegliendo la ruvida tela di juta, Burri apriva un’altra strada, perché nel sacco – un recipiente scomparso dal nostro orizzonte visivo – si intrecciavano ricordi distanti: la contrizione e la penitenza (“vestirsi di sacco” si diceva nel medioevo), ma anche la fatica del lavoro manuale: sollevare, trasportare, riempire e svuotare. Nelle stoffe disadorne di Nero con punti rossi c’è altro ancora.

Le piegature della tela dividono il quadro in due zone orizzontali, una sopra l’altra; in quella inferiore, la tela è stata tagliata cinque volte: aperture tondeggianti con un profilo ora netto, ora slabbrato. Tra due di esse, un foro profondo crea un vuoto nero e improvviso. Tutto è coperto da una vernice nerastra, che solo in alto a destra ha rifiutato di stendersi sulla tela, lasciandone scoperto la superficie grezza e il colore della fibra. Si trova qui un’incerta rappezzatura che tiene assieme due margini delle stoffe, e prosegue verso sinistra percorrendo il quadro come una faglia. Più in alto, sul confine tra la zona inferiore e quella superiore, Burri ha aperto una grande fenditura oblunga, dagli orli irregolari; un filo rossastro cerca di ricongiungere questi bordi, che pure non riescono a combaciare di nuovo, e lascia intravvedere il fondo del supporto, su cui sono impresse piccole macchie rosse.

Le operazioni della piegatura, della cucitura e della colorazione lasciano l’eco della mano dell’artista, ma non c’è altra traccia di presenza vitale. Eppure, la grande lacerazione centrale e la sua provvisoria rammendatura orientano il nostro sguardo verso un corpo, umano o animale che sia. Già negli anni Cinquanta del Novecento, gli squarci e gli strappi inferti da Burri ai suoi Sacchi erano stati letti come metafore di abrasioni, di ferite aperte, ed erano stati collegati ai suoi studi di medicina (James Johnson Sweeney, allora direttore del Guggenheim di New York, aveva paragonato l’artista a un chirurgo).

Ben prima di Burri, del resto, l’immagine del sacco era stata usata per descrivere la consunzione dei corpi, il loro afflosciarsi e cedere. Uno scrittore del tardo medioevo, meditando sulla fugacità dell’esistere, aveva scritto che “siamo orditi e tessuti e tagliati come fa il tessitore della tela”.

Gli studiosi usano la parola “catàcresi” (che vuol dire “abuso”) per indicare la figura retorica con cui estendiamo il nostro esistere alle cose e diciamo “i piedi della montagna”, la “gamba della sedia”, il “labbro del vaso”. Ma è un abuso del tutto naturale, perché – tutti i giorni, e senza avvertirlo – guardiamo la realtà sotto la specie dei nostri corpi: cerchiamo di ritrovare la nostra immagine nelle forme che incontriamo nella realtà. Mantegna vide dei volti tra le nuvole di un suo dipinto, e Dürer ne scorse altri tra le rocce sopra Arco di Trento. In Nero con punti rossi osserviamo materie inerti, ma siamo quasi costretti a scorgervi cicatrici e graffi, traumi e rughe.

Ma l’artista non è un chirurgo. Scagliate sul quadro, le ferite non sanguinano, e si offrono a noi per una contemplazione da giusta distanza, occasione di riflessione e non di spavento: non è ciò che chiamiamo “opera d’arte”?

Legge Roberto Magnani del Teatro delle Albe.