Industria oggi

Visioni

Il trittico di Vera Lutter occupa tutto lo spazio della parete. È magnetico. Attira lo sguardo dello spettatore, un invito a entrare con gli occhi nell’enorme spazio astratto delle sue immagini stenoscopiche. Le fotografie sono insieme leggere e pesanti, vere e finte, vive e morte. Recano in sé un’idea di una sorta di attrazione nei confronti della rovina, del residuo, dello scheletro. Racchiudono in sintesi il paradosso dell’immagine fotografica, il momento che Roland Barthes definisce “è stato”, della morte apparente che ogni fotografia reca in sé e quella inevitabile dell’istante successivo: cosa diventerà? Per il momento si può solo leggere la didascalia: Centrale elettrica di Battersea, II, 3 luglio 2004.

Vera Lutter, Battersea Power Station, II, July 3 2004, Unique silver gelatin print, 192 x 427 cm. Courtesy of the artist, New York

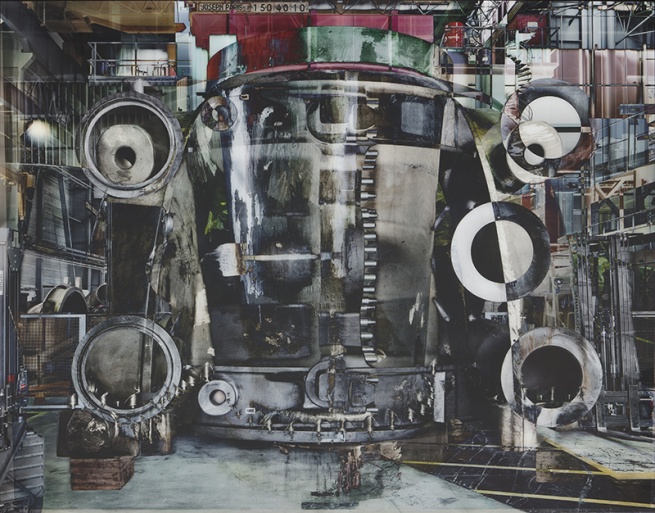

La risposta si può trovare in una fotografia di Carlo Valsecchi. Anch’essa occupa tutta la parete. Si pone come alter ego visivo all’immagine di Vera Lutter. È colorata, aerea, immateriale, si direbbe artificiale: alta tecnologia colorata. Non mostra il peso e l’impatto di un’architettura industriale sull’ambiente esterno, quanto la leggerezza del suo interno, i colori tenui, l’assenza di gravità, l’elaborazione di nuove forme di science and industrial fiction, la rilettura di quello che Rosalind Krauss definiva “rapporto indiziale”, ovvero la relazione che la fotografia intrattiene con il suo oggetto, intesa come il risultato di una impronta fisica, (e il successivo interrogativo: è vera questa fabbrica?): #0078 Dalmine, Bergamo, 2008/2013, recita la didascalia.

Carlo Valsecchi, #0078 Dalmine, Bergamo, 2008/2013, C-print, 228,5 x 180 cm.

Il dialogo che scaturisce dall’accostamento di queste due immagini, costituisce uno dei possibili percorsi che attraversano la mostra Industria oggi a cura di Urs Stahel, in corso fino al 6 settembre 2015 al MAST di Bologna. Come si è evoluto allora lo spazio della fabbrica? Che forma ha il lavoro dell’uomo? Lo sguardo del fotografo è davvero l’ultimo residuo della presenza del lavoro umano? La risposta ai ventiquattro fotografi in mostra e alla diversità dei loro sguardi.

Da immagini di fabbrica a fabbrica delle immagini

La fabbrica, le macchine, gli uomini e le tracce lasciate sul paesaggio sono un tema importante della fotografia moderna. Basti solo pensare ad alcuni nomi: Germaine Krull, François Kollar, Willy Zielke, Paul Strand, Lewis Baltz o Bernd e Hilla Becher, che hanno fotografato grandi industrie in modo da farle apparire come immobili “sculture anonime”. Tuttavia qualcosa sta mutando. Se La classe operaia va in Paradiso era il titolo di un famoso film del 1971 e di una condizione, quella appunto della “classe operaia”, inclusiva di un’identità e di una precisa visione del mondo, oggi, in una società senza classi, dove anche la classe operaia va scomparendo insieme al lavoro, pare che di quel mondo sia rimasto solo il Paradiso. È questo che sembrano le fabbriche che si vedono in mostra: opere d’arte, paradisi geometrici, perfette strutture architettoniche.

Un altro cambiamento significativo dell'avvenuta trasformazione è da individuare nel fatto che se negli anni settanta l’immagine della fabbrica coincideva con quella dell'uomo a lavoro (Duccio Bigazzi, Immagini di fabbrica. Tra storia e fotografia, 2013) e proprio l’umano era posto al centro dell’immagine dai diversi punti di vista: quello degli autori (i fotografi), dei committenti (gli imprenditori) e talvolta dei soggetti immortalati; diversamente oggi non compaiono più le scene corali degli operai al lavoro, non si vedono più le colate luminose delle acciaierie o gli enormi magli dominati dal potere di un solo individuo. (Foto/Industria, Bologna Biennale 01 Impresa, Lavoro, Contrasto 2013).

Il dato è che la fabbrica in Occidente si è trasformata. La rivoluzione “high-tech”, con le sue radicali innovazioni tecnologiche e l’interazione tra industria e ricerca, ha modificato sostanzialmente la concorrenza sul mercato, proiettando i processi produttivi verso il mondo nella cosiddetta epoca postindustriale (Urs Stahel, Industria oggi. Fotografie contemporanee dalla collezione Mast, Fondazione Mast 2015). Inoltre, grazie ai progressi nelle tecnologie dell’informazione, la rivoluzione informatica ha dato una nuova fisionomia alle nozioni di tempo e spazio, sostituendo ai ritmi della natura il passo della macchina, “il computer, simbolo dell'epoca dell'informazione, pensa in nanosecondi, in millesimi di microsecondi”, scrive Krishan Kumar, “di conseguenza, insieme all'innovazione tecnologica nel campo della comunicazione, crea una cornice spazio-temporale radicalmente nuova per la moderna società industriale” (From Post-Industrial to post-modern society. New Theories of the Contemporary World, Blackwell, Malden MA 2005).

In Europa le industrie utilizzano nuovi materiali, nuovi dispositivi elettronici di comando, nuovi procedimenti, tra cui la stampa 3D. La fabbrica si è mutata in uno show room dove i processi produttivi vengono allestiti come pièce teatrali, mentre i capannoni sembrano luccicanti concept store, dove passeggiare fra strabilianti merci di lusso. Ne è un esempio la “fabbrica di vetro” che la Volkswagen ha costruito a Dresda per la produzione della berlina di classe superiore Phaeton. La fabbrica di vetro “serve all'impresa soprattutto per creare un'aura intorno al prodotto, risorsa intangibile di promozione del marchio a vantaggio del cliente. [...] I visitatori dell'impianto assistono alla produzione della Phaeton come a uno spettacolo. Il processo produttivo diventa parte integrante del marketing aziendale” (Julia Franke, Von der Produktion zur Performance. Fotografie der Dienstleistungsgesellschaft, 2010).

La fabbrica è dunque divenuta prodotto da vendere: bellezza, astrazione, completa assenza della fisicità umana (e del lavoro), uno spazio dove più che il processo produttivo viene mostrata l’elaborazione delle idee, e la loro messa in immagine, poiché le fotografie dell’industria sono parte essenziale del prodotto, una merce pregiata, in cui il fotografo, anch’esso “produttore” di visioni, fa confluire l’unicità del suo sguardo. Gli stabilimenti della Ferrari fotografati da Olivo Barbieri ne costituiscono l’emblema: luminosi, colmi di piante e totalmente deserti, sono simili agli spazi metropolitani immortalati dal fotografo, alle sue Ersatz Lights, luci artificiali. Forse egli sta mostrando l’essenza dell’industria contemporanea che si sovrappone alle sue ricerche sulla luce e sulle città? Questo moderno stabilimento non ricorda una città avvolta dalla luce? Le fotografie, afferma Barbieri in un’intervista, sono “per me strumenti vivi di progettazione, invenzione di futuri possibili”. Si sta dunque assistendo a una sorta di anticipatory design?

Olivo Barbieri, Maranello, Modena, 2003/2014, Archival Fine Art Photo Rag Baryta, polittico di dieci pezzi, 78,7 x 100 cm. l'uno. Courtesy l'artista e Siebenhaar art projects, Frankfurt am Main, Germany

Lo stesso accade con le immagini di Ariel Caine. La sua visione azimutale, che propone una serie di riprese aeree di impianti industriali, rintracciate tramite Google Earth, rivisitazione di alcuni siti già fotografati da Bernd e Hilla Becher in vari angoli d’Europa, esibiscono la complessità e le diramazioni dell’industria contemporanea in maniera oggettiva e razionale, mentre al contrario la riduzione della distanza e il suo completo annullamento, si costituisce, nelle immagini di Miyako Ishiuchi, di Stéphane Couturier e di Peter Fraser, come sguardo che ingrandisce a tal punto i dettagli dei macchinari, da non consentire più di comprendere se si tratta di una meccanismo o di un’opera d’arte.

Stéphane Couturier, Melting power Alstom #2, 2010, C-print su diasec, 230 x 183,5 cm, Courtesy l'artista e Galerie Polaris, Paris

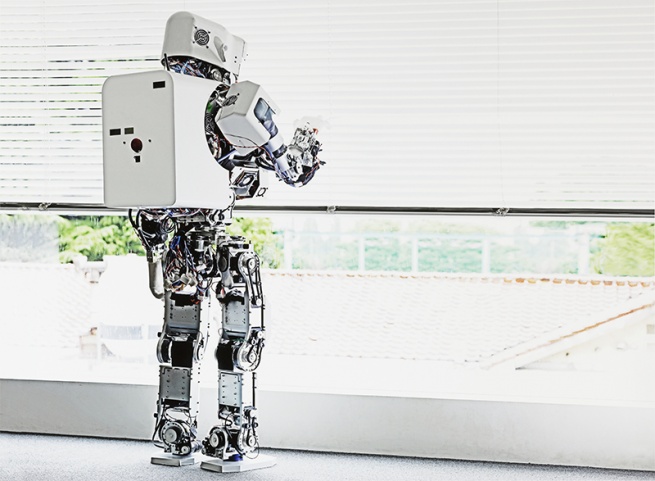

E cosa dire dell’immagine di Vincent Fournier dove un robot dall’aspetto antropomorfo ha completamente sostituito l’uomo? Cosa vogliono suggerire le immagini che egli definisce “finzioni speculative”, in cui robot e avatar interagiscono con l'uomo? Qual è il senso della serie Global Soul di Henrik Spohler, in cui le sale-macchine del nostro presente, sembrano materializzazioni di una visione futuristica, dove l'uomo è relegato ad un ruolo marginale?

Se la fotografia non solo riproduce tutto ciò che l’occhio vede, ma fa vedere tutto ciò che l’occhio non vede, le opere dell’artista e attivista politico Trevor Paglen stanno rivelando il potere infinito di questo medium e una nuova forma di sapere ad esso connessa? La sua fotocamera non fa che catturare ciò di cui in realtà non dovrebbero esistere immagini: le orbite di satelliti spia nel cielo notturno o la realtà post-fotografica delle Visibility o Seeing Machines, apparecchi che producono immagini senza l’intervento umano. Cosa stanno suggerendo quindi queste immagini? Aveva ragione Émile Zola: si può pretendere di aver visto realmente qualcosa prima di averla fotografata? Fotografare l’industria oggi significa davvero riuscire a vedere nel suo futuro e in quello dell’uomo?

Vincent Fournier, Robot Kobian #1 (Laboratorio di Takanishi), Università Waseda, Tokyo, Giappone, C-print, 133 x 103 cm, Courtesy l'artista

![Fig. 6 Trevor Paglen, COSMOS 2084 in Draco (Oko [“Occhio”] russo, Satellite per gli avvistamenti a distanza), C-print 155 x 125 cm, Courtesy Galerie l'artista e Thomas Zander, Cologne](/sites/default/files/imagecache/rub-art-preview/fig.6_trevor_paglen_small.jpg)

Trevor Paglen, COSMOS 2084 in Draco (Oko [“Occhio”] russo, Satellite per gli avvistamenti a distanza), C-print 155 x 125 cm, Courtesy Galerie l'artista e Thomas Zander, Cologne

Residui

Se nella fabbrica occidentale dello sviluppo post-industriale e sostenibile, tutto è scintillante, questo non accade in altre parti del mondo, dove la delocalizzazione dei processi produttivi, ha peggiorato la situazione. Alla leggerezza degli impianti e dei capannoni, rappresentati come appendici di una galleria d’arte contemporanea, si sostituiscono le carcasse delle navi abbandonate in Bangladesh, che il fotografo canadese di origine ucraina Edward Burtynsky, ritrae in forma di residui espulsi dalla civiltà industrializzata. O i getti di fumo denso che oscurano il cielo nella fotografia di Mitch Epstein, tratta dalla serie American Power, in cui l’artista mostra l’ingombrante presenza dell’industria energetica americana, che invade con prepotenza lo spazio dell’uomo e della natura: raffinerie, impianti, torri di raffreddamento occupano le immagini, riducendo ogni altro elemento del paesaggio a presenza marginale.

Edward Burtynsky, Shipbreaking #10, Chittagong, Bangladesh, 2000/2001, Demolizione di navi #10, Digital C-print, 157,5 ×132 cm. Courtesy l'artista e Nicholas Metivier Gallery, Toronto/Gallerie Springer, Berlin

Mitch Epstein, Stabilimento a carbone di Gavin, Cheshire, Ohio, dalla serie American Power, C-print, 144 x 116,5 cm. Courtesy l'artista e Yancey Richardson Gallery, New York

Ciò che rimane da abitare è ben poco. Non è un caso che nelle fotografie esposte in mostra, i luoghi in cui si scorge la presenza umana, siano ciò che Marc Augé definirebbe “non luoghi”: la stazione di Church Gate a Bombay, con il fiume di individui completamente spersonalizzato, a cui solo lo sguardo di Sebastião Salgado riesce a restituire dignità, o lo spazio anonimo che accoglie il corpo di un giovane uomo addormentato a terra, ritratto da Jim Goldberg per la serie Open See, dove l'artista narra le storie di coloro che egli definisce The New Europeans: profughi e migranti, privi di diritti e tutele, in viaggio dai loro paesi d'origine verso il Mediterraneo e l'Europa.

Jim Goldberg, Vlad #1 (silo boy), Ukraine, from the series Open See, 2006, Dye diffusion transfer print and ink, 152,5 x 122 cm. Courtesy l'artista e Pace/MacGill Gallery, New York

Tuttavia, il vuoto dello spazio, non avvolge solo le periferie desolate ai margini delle metropoli o i detriti dei cicli di produzione, ma anche le stanze del potere economico. La fotografa Jacqueline Hassink, nel ciclo The Table of power, sceglie di raffigurare i tavoli dei consigli di amministrazione, delle quaranta maggiori multinazionali degli anni Novanta, grandi gruppi quotati al Nasdaq, al Nikkei, al Dow. Questi tavoli vuoti, immersi nello spazio di stanze lussuose ma deserte, assurgono a simboli di un potere altrettanto vuoto e impersonale, epurato di ogni presenza umana, così come le immagini nere, ai confini della visibilità, con cui l’artista rappresenta le aziende che le hanno negato il permesso di scattare fotografie.

E infine cosa rimane delle contraddizioni emerse da questo percorso sul presente e il futuro dell’industria? Dopo le luccicanti fabbriche vuote, i volti anonimi di individui ridotti a pura forza lavoro, il vuoto attorno ai table of power, quale sarà la forma del potere industriale, economico (e politico) con cui ogni individuo dovrà misurarsi? Se Carlo Bordoni sulla Lettura (domenica, 2 agosto 2015), a proposito del postmodernismo, fa un riferimento anche al lavoro, sostenendo che persino la principale attività dell’uomo, “si scopre immateriale (André Gorz) o addirittura prossimo alla fine (Jeremy Rifkin), aprendo all’uomo dal pensiero debole un futuro di immenso tempo libero, di piaceri e di sostanziale inutilità esistenziale”, lo sguardo del fotografo apparirà davvero come l’ultimo residuo della presenza e del lavoro dell’uomo? E cosa fotograferà?

Il mondo del lavoro in tutte le sue forme e in particolare la produzione industriale dalla creazione al riciclaggio è anche al centro della seconda edizione della BIENNALE FOTO/INDUSTRIA 2015 di Bologna. La rassegna, promossa dalla Fondazione MAST (Manifattura di Arti Sperimentazione e Tecnologia) in collaborazione con il Comune di Bologna e la direzione artistica di François Hébel, si articolerà in quattordici esposizioni che si svolgeranno dal 2 ottobre in undici sedi storiche fino al 1° novembre 2015 e presso il Mast fino al 10 gennaio 2016, tutte con ingresso gratuito.