Una mostra da Milano a Londra / Revolution. Dai Beatles a Woodstock

Come documentano diverse fonti più o meno attendibili, circa 70 anni fa, a 80.000 leghe sotto il mare, nella città di Pepperlandia, il sergente Pepper insegnò alla Band dei Cuori Solitari a suonare. Le conseguenze furono sorprendenti: in poco tempo nella città subacquea fu tutto un rifiorire di suoni, colori e felicità. Poi, d’improvviso, come succede spesso nelle favole, entrarono in scena i cattivi, i Blue Meanies detti anche Biechi Blu, capitanati dal terribile e tristissimo Capo Bieco Blu. Non sopportavano né musica né colori e, in un batter d’occhio, i loro mostruosi reparti speciali abolirono la musica, congelarono gli abitanti e trasformarono la città in un luogo sepolcrale, monocromo e silenzioso. Per fortuna dei pepperlandiani, il capitano Fred riuscì a fuggire. A bordo del sottomarino giallo andò in cerca di aiuto, che trovò a Liverpool, dove quattro giovani musicisti decisero di dare una mano. Fecero il viaggio di ritorno a bordo del sottomarino, e una volta arrivati imbracciarono i loro strumenti musicali: novelli suonatori della Band del Sergente Pepper, con la sola forza delle note, dei testi delle canzoni, e dell’arguzia dei loro surreali giochi di parole, riportarono la felicità a 80.000 leghe sotto il mare, riuscendo perfino a convertire i tristi Biechi Blu alla musica e alla gioia.

La storia di Pepperlandia è raccontata, com’è noto, nel film Yellow Submarine dei Beatles del 1968, mentre l’origine della immaginifica Band di Pepperlandia è anticipata nel primo brano dell’album Stg. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band uscito nel 1967. Il disco, uno dei primi concept album della musica pop, e fra i capolavori della band di Liverpool, è un oggetto di culto sia per le splendide canzoni che contiene (Lucky in the Sky with Diamond, With a Little Help from My Friends, A day in the Life, solo per citarne alcune) sia per la copertina creata da Peter Blake e Jann Haworth, due fra gli artisti più noti del movimento della pop art inglese.

Nell’immagine, oltre ai quattro musicisti nelle loro coloratissime uniformi eduardiane, una moltitudine di personaggi, in posa, come in una specie di fotografia di classe: Dylan, Burroughs, Stockhausen, ma anche Marx, Jung, Einstein, Carroll, Stanlio e Ollio, Paramahansa Yogananda e altri 60 icone della cultura non solo pop di quegli anni. Nella foto sembrano amici, maestri, compagni di strada, forse occasionali, di quei quattro musicisti, ma nello stesso tempo raccontano di affinità e relazioni ideologiche o poetiche, e di una capacità singolare di accogliere in modo eclettico, irriverente e aperto nuove idee, nel tentativo di scardinare il grigiore di una società rituale e chiusa.

I Long Playing, dischi in vinile di 33 giri, sono oggetti caleidoscopici, simbolo di una stagione molto intensa e particolare. Non solo permettono tecnicamente di rivoluzionare la forma delle composizioni musicali, costrette in precedenza ai tre massimo quattro minuti dei dischi a 45 giri, ma diventano la colonna sonora e il repertorio iconografico dell’idealismo ottimista e rivoluzionario della seconda metà degli anni sessanta, quando le canzoni rock sono anche uno strumento privilegiato per la diffusione delle idee della controcultura.

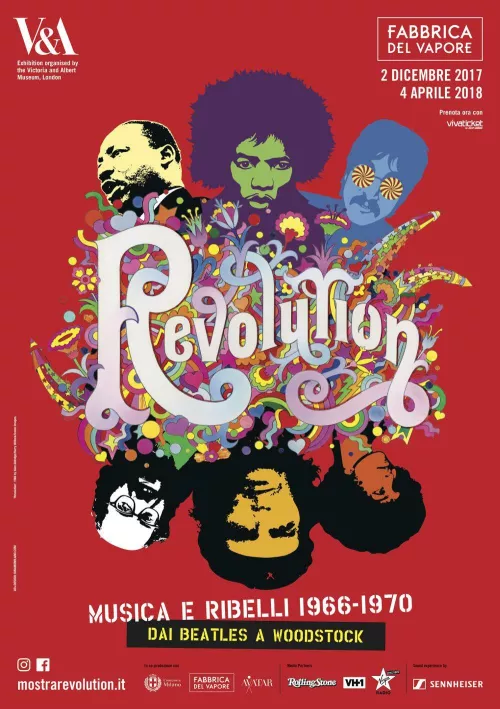

Gli LP, con le loro musiche e le loro immagini innovative, rappresentano il filo di Arianna che accompagnano lo spettatore nel percorso della mostra Revolution. Musica e ribelli 1966-1970. Dai Beatles a Woodstock, a cura di Victoria Broackes e Geoffrey Marsh, allestita per la prima volta al Victoria e Albert Museum di Londra nel 2016, e ora riproposta alla Fabbrica del Vapore a Milano (fino a 4 aprile 2018) assieme allo splendido catalogo edito da Skira nella traduzione italiana di Marcella Mancini e Lorenzo Piciarelli.

All’inizio dell’esposizione si riceve un headphone che permette di avere per tutto il percorso una sorta di accompagnamento musicale personalizzato in movimento: le musiche o i dialoghi che si ascoltano cambiano automaticamente a seconda della stanza che si visita o del video a cui ci si avvicina. Si è così sensorialmente immersi in un breve e intenso periodo della storia del mondo occidentale che ha cambiato in modo radicale la società.

Nelle varie stanze sono esposti più di 200 LP e 500 oggetti che testimoniano la feconda creatività di quei cinque anni di rivoluzione nei costumi e nelle idee. Dagli abiti della Swinging London ai poster di protesta contro la guerra del Vietnam, dai primi personal computer alle pubblicazioni del Black Panther Party, dalle lyrics manoscritte di John Lennon o Woody Guthrie ai documenti del primo Earth Day nel 1970. Ci sono oggetti d’arte, come l’istallazione Ceiling Painting di Yoko Ono, prime edizioni di libri manifesto come The female Eunuch di Germaine Green, classico del femminismo angloamericano; esempi di design concettuale, locandine dell’International Poetry Incarnation alla Royal Albert Hall di Londra, considerato una pietra miliare nella nascita della controcultura inglese, i comics con la loro grafica innovativa o le riviste underground, come l’Oracle of the City of San Francisco, “che proponeva principalmente pezzi su come espandere la mente attraverso droghe e utilizzava inchiostri colorati per dare almeno un’idea visiva della psichedelia” (p. 105), venduti nelle librerie indipendenti fra cui la storica City Light di San Francisco.

Tutti queste variegate espressioni sembrano accomunate da un’ urgenza di ribellione a una società stantia che, in quegli stessi anni, considerava ancora l’omosessualità illegale, l’assunzione della pillola anticoncezionale come una pratica immorale (è del 1971 in Italia l’abrogazione dell’articolo 553 del codice penale che vietava ufficialmente la contraccezione orale), e l’obiezione di coscienza inaccettabile: Muhammad Ali fu condannato a cinque anni di carcere e spogliato del titolo di campione del mondo dei pesi massimi per avere rifiutato la chiamata alle armi, dichiarando di non avere “alcun risentimento verso i vietcong. Nessuno di loro mi ha mai chiamato negro” o di non accettare di fare “diecimila miglia per andare a uccidere e bruciare delle persone e dare seguito alla dominazione degli schiavisti bianchi” (p. 26).

Era una società grigia quella che dominava il mondo, ma una carica di energia giovanile, colorata, impulsiva, caotica, frutto anche di una contingenza demografica particolare aveva dato una forte scossa allo status quo. Il boom delle nascite subito dopo la seconda guerra mondiale aveva portato a una situazione per cui nel 1966 metà della popolazione statunitense aveva meno di 25 anni, nel 1967 in Inghilterra più di un milione di giovani compiva vent’anni e in Francia una persona su tre aveva meno di vent’anni. Il mondo aveva preso un’altra direzione e termini come ambientalismo, anticonsumismo, comunitarismo, emancipazione, controcultura, pacifismo, utopia erano entrati a far parte del linguaggio quotidiano, e a volte dei modi di vita. La mostra Revolution, che riprende il titolo del famoso brano compreso nel White Album del 1968 (anch’esso con una copertina firmata da uno dei massimi esponenti della pop-art inglese, Richard Hamilton), accompagna il visitatore in questo mondo in caotico ma gioioso movimento. Ed è un’esperienza, certo estetica e appagante quella che il visitatore fa osservando e ascoltando quegli oggetti simbolo di un mondo in fermento fra San Francisco e Londra, ma è un’esperienza estetica che sollecita anche riflessioni etiche e politiche, non solo sulla storia di allora.

L’ultima sala della mostra assomiglia a una grotta, alla quale si accede attraverso due pesanti tendoni neri. Qui si è abbracciati da un grande schermo che proietta le immagini del concerto di Woodstock, punto di arrivo cronologico dell’esposizione. Ci si siede comodamente su poltrone sacco, e vien voglia di restare a lungo a rivedere e riascoltare i Canned Heat, Joe Cocker, Joan Beaz, Janis Joplin, Country Joe, i Jefferson Airplane… nel documentario Woodstock - Tre giorni di pace, amore e musica di Michael Wadleigh, premio Oscar 1971, che si chiude con la magistrale versione di Jimi Hendrix dell’inno americano: una esecuzione che con le lancinanti distorsioni della Fender Stratocaster traduce in musica le aberrazioni dell’imperialismo americano, allora sotto gli occhi di tutti, anche grazie alle immagini della guerra riproposte, per la prima volta, dalla televisione: immagini delle carneficine della guerra in Vietnam, dei sanguinosi scontri razziali, della distruzione del territorio. Quelle note distorte della chitarra di Hendrix sono urla di dissenso per il tradimento di quei valori di democrazia, di giustizia e di libertà che erano stati alla base del grande sogno americano scolpito nella Dichiarazione di Indipendenza.

Il catalogo della mostra si chiude, in modo analogo, con un breve “Epilogo” del filosofo Michael Sandel intitolato “Dove stiamo andando”. Sono due pagine semplici, chiare, lancinanti nella loro semplicità ed evidenza, proprio come le note distorte di Hendrix.

Sandel comincia così: “Ci sono cose che il denaro non può comprare, ma di questi tempi non sono molte. Oggi quasi tutto è in vendita”; e segue un elenco di cose incredibili in vendita in questo nostro decennio, come il “passaggio a una cella di categoria superiore” in un carcere in California, il “diritto di immettere nell’aria una tonnellata di anidride carbonica nell’atmosfera” a 13 Euro; “il diritto di sparare a un rinoceronte nero in via di estinzione” a 150.000 dollari; “il cellulare del vostro medico” a 1.500 dollari e oltre all’anno: “Sempre più dottori forniscono il proprio numero di cellulare e garantiscono appuntamenti in giornata a pazienti disposti a pagare tariffe annuali”. Sandel conclude mestamente constatando che viviamo in un’epoca in cui tutto si vende e si acquista: “Oggi la logica della compravendita non si applica soltanto ai beni materiali, ma governa in misura sempre maggiore tutta la nostra esistenza. È arrivato il momento di chiederci se è questo il mondo in cui vogliamo vivere” (p. 305).

Sembra che i Blue Meanies, i Biechi Blu di Pepperlandia, siano tornati all’attacco, e abbiano congelato molti abitanti di questa nostra terra. È difficile pensare, ad esempio, che persone elette democraticamente per rappresentare le aspirazioni di un popolo non trovino neppure il coraggio di dichiarare con un voto, in una sede preposta come il Senato della Repubblica, la loro posizione di fronte a una proposta di legge sulla cittadinanza di bambini nati e cresciuti in una terra, solo perché quella terra era stata straniera ai loro genitori. Sembra di essere tornati all’oscurità degli anni della segregazione razziale. Si fa finta di niente. Come se ci fossero cose più importanti della dignità e della libertà delle persone. Forse è bene che un nuovo Jimi Hendrix provi a suonare in modo diverso questo nostro inno nazionale, o, forse meglio ancora, quell’“Inno alla gioia” di Schiller e Beethoven. Magari potrebbe aiutarci a renderci conto che i Blue Meanies non sono solo personaggi delle fantasie psichedeliche degli anni sessanta.