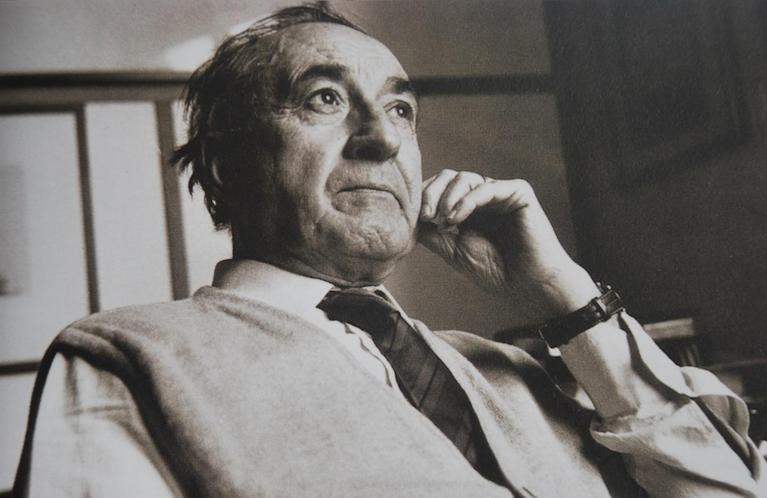

«Una roba da ricchi, come l’amore» / Giovanni Giudici. La responsabilità del poeta

Giovanni Giudici è un «poeta senza miti». Lo ricorda così Alfonso Berardinelli nella raccolta saggistica La poesia verso la prosa (1994), come un vero intellettuale che nel gioco della sopravvivenza «si autodenigra, addirittura finge di denigrarsi», si fa piccolo nelle vesti di copywrtiter della direzione Pubblicità e Stampa della Olivetti, tra i nuovi doveri degli umanisti e l’etica specialistica dell’industria degli anni Settanta. È dura l’esistenza dell’artista che vuole considerarsi impegnato nella «trasformazione» e, allo stesso tempo, pretende di sopravvivere nella sua personale società (di parole) non trasformata. Del resto, anche nelle liriche de La vita in versi (1965), risultava evidentissimo il contrasto tra l’accettazione formale e sociale della realtà e il pressante desiderio di uscirne: le «giornate bianche» di cui Giudici parla non sono altro che il ripetersi del costante ritmo di accettazione di una vita che non può essere semplice, perché è divenuta somma dei ruoli di chi, ormai senza storia, occupa le città e si adegua con «guasta coscienza» ‒ e senza troppa consapevolezza ‒ al «civico decoro».

È un interesse episodico, il suo, per il rapporto essenziale tra letteratura e tecnologia, tra letteratura e produzione, che trova respiro nelle parole militanti de La letteratura verso Hiroshima e altri scritti (1959-1975), una raccolta di brevi saggi che ripercorrono l’esperienza del nuovo intellettuale ‒ «invecchiato» e quasi privato di tale titolo ‒ non più confinata entro il perimetro chiuso della repubblica delle lettere, bensì inserita nelle moderne articolazioni di produzione. C’è un unico dovere al quale occorre rispondere per servire alle leggi della specializzazione: l’efficienza. Un dovere che rientra, secondo le riflessioni di Giudici, nell’etica di chi si assoggetta ai condizionamenti «di comodo», per una paga che consenta ogni sera di deporre le vesti dell’impiego quotidiano e, finalmente, «vestire i panni regali e curiali della sua condizione più vera», anche se la fatica del giorno obbliga all’oblio. All’interno di questo doppio gioco, condotto ugualmente a fatica, «l’intelligentsija», pur tendendo alla libertà della sua funzione ‒ «ciò che si intende fare o si fa in adempimento di un’intenzione, di una vocazione» ‒ si vede continuamente frustrata e alienata nell’essere ruolo, in virtù del fatto che, «dal cuore del miracolo», come recita una sua famosa lirica, si ode un’eco d’arte sbiadita: «[…] la cultura (ossia, in termini moderni, l’informazione) è oggi uno dei vari momenti della produzione, dove l’elemento di creatività resiste alquanto assediato entro margini minimi; i mezzi per produrla e distribuirla sono, in massima parte, mezzi di produzione».

Ma «altro è il colore del mondo». C’è un tempo libero ‒ probabilmente «inutilizzabile», tuttavia reale ‒ che ricompone i pezzi del secondo mestiere, un’attività estranea, non lecita, ridicola e vergognosa, quasi «una roba da ricchi, come l’amore», per il ceto da cui Giudici confessa di provenire, «a metà fa la piccola borghesia e il sottoproletariato». Tornare a essere se stessi nella goffa abitudine di mettere insieme quattro versi significa allora operare nella dimensione dell’«illegalità», lontano dall’opaco condizionamento di mercato che valorizza l’immediatamente utilizzabile. L’attività poetica, in questo senso, è una merce senza corso, inascoltata e necessaria. Ed è proprio nel corpus saggistico La dama non cercata (1968-1984), in particolare nel testo Chi si scrive quei brutti versi?, che Giovanni Giudici sposta il suo punto d’osservazione di critico: dal «come debba scrivere» al «come debba vivere» lo scrittore, dalla qualità dei versi che ancora leggiamo all’importanza della loro esistenza, il «fatto che siano scritti, che qualcuno risolva di scriverli per manifestare in qualche modo la sua domanda di riconoscimento» o un atto di riappropriazione che si fa politico.

Perché, prosegue ne La gestione ironica, fare poetico e fare politico operano proprio nella stessa direzione, in senso contrario all’entropia: «dove questa è tendenza all’indifferenziato, quelli tendono a organizzare e distinguere. E altrettanto si dica in rapporto all’alienazione, concetto che, mutuato dall’economia come l’altro dalla termodinamica, esprime una tendenza per molti aspetti similare: una tendenza contraria all’intenzione, al progetto».

La poesia, insomma, è una cosa seria. Si impone già in un linguaggio liberatore, e sembra quasi non provenire da nessuno, dato che non si riconosce nella persona dell’autore, «ma solo nelle parole che si dispongono, in certi casi, in un certo ordine». La tensione progettuale che anima gli appunti diaristici degli anni ’60 investe successivamente una riflessione più matura sulle ragioni del farsi poetico. A partire dalla consapevolezza del peso sociale e della inconciliabile conquista di una propria identità professionale, Giudici si interroga nuovamente sui fondamenti della responsabilità culturale, sino a circoscrivere quella «faticata felicità» che solo la più vergognosa delle attività garantisce. «Per scrivere versi», prosegue Giudici, «non occorre indossare una particolare maglietta […]. È necessaria la consapevolezza che nessun passato, per quanto imponente e prevaricante, potrà impedire l’emergenza di quel pur minimo futuro che nell’illuminazione poetica individuale suggerisce la possibilità del grande evento». Ma cosa c’è dietro un poeta? E dietro la poesia? Soprattutto, dopo quanti chilometri si può intravedere il gioco di intenzioni tra scrivente e scritto? «Ragionando in prosa / Sullo scrivere versi / Scrivere in versi / Ragionando in prosa»: Giovanni Giudici tenta, in questo chiasmo ritrovato nell’Agenda inedita del 1992, di dare forma a una confessione intima e allo stesso tempo ragionata sui principi di armonia che sorreggono l’ispirazione, un’attesa che si guarda indietro ‒ come è la mossa primaria del verso ‒ e che ricompone tutte le tappe del poeta, volto a trasformarsi in amante competente e paziente nei confronti del suo linguaggio.

Perché, se la poesia «è qualcosa di prossimo all’amore», si allude necessariamente a un essere in due. E se nell’atto creativo si è davvero in due, non si può non accogliere, come strategia narrativa, una testimonianza che oltrepassi i confini rigidi tra i generi letterari e che risponda, come è giusto che sia quando si parla di un rapporto sentimentale, a una complementarietà inaspettata, ma possibile. In Andare in Cina a piedi (1992), la cui nuova edizione è stata curata da Laura Neri per Ledizioni (2017), ricordi, frammenti saggistici, riformulazione stilistica e note intime si alternano sulla scia di una dimensione esperienziale che vede l’io non solo come soggetto del discorso, ma anche come oggetto stesso della riflessione. Per questo, come è esplicitato anche nel sottotitolo ‒ Racconto sulla poesia ‒ , Giudici non intende presentare alcun dogma sul fare poetico, anzi, l’ambizione è quella di conversare con un lettore che partecipi attivamente alla «costruzione dell’opera», opera nella quale l’autorappresentazione poetica e lo sguardo autobiografico non vogliono essere altro che un «modo di porsi e di guardare il mondo, la scelta di una prospettiva all’interno del discorso critico».

Non a caso, il dubbio ‒ sull’io-poeta, sulla sincerità dei versi ‒ viene subito declinato, attraverso una sofisticata ironia, al centro dei primi testi della raccolta, per trovare un degno confronto con una delle figure più importanti per l’esperienza poetica ed esistenziale di Giudici: Umberto Saba. «L’unica cosa che posso augurarti (non all’uomo, ma al poeta) è una qualche esperienza di vita: un grande dolore, un grande amore, qualcosa insomma che ti faccia fare un passo avanti dalla letteratura alla poesia»: così, il maestro, attraverso quel giudizio nei confronti di Fiorì d’improvviso (1953), la primissima raccolta dell’esordiente, fornisce già gli strumenti per raggiungere il vero dell’immaginazione poetica che ancora mancava ai suoi versi. Alla grande lezione sul rapporto significativo tra fedeltà all’esperienza e intensità versificatoria si coniuga, inoltre, un altro aspetto fondativo dell’officina del poeta: la lingua come luogo di verità. Ecco perché Giudici insiste sulla misteriosa provvidenzialità del suo farsi, anche se, con tono dissacrante, avverte chi si sente allora troppo spettatore ‒ o solo “contenitore” ‒ di non addobbarsi da profeti o sibille.

«Più che il poema che vorremmo, accade che si forma quello che ci viene, al di fuori di una consapevole intenzione». Questo perché la lingua trattiene in sé tutto ciò che c’è da sapere. «In poesia tutto è lingua». Siamo verso la fine del 1965 quando in Italia viene pubblicata la traduzione di un’antologia dei critici formalisti russi curata da TzvetanTodorov, e tra questi, «Tynjanov è il più bravo di tutti», come gli consiglia il critico Giansiro Ferrata. Così, durante il viaggio in Russia, Giudici si dedica alla traduzione del Problèma stichotvòrnogo jazykà, conosciuto come Il problema del linguaggio poetico, un testo centrale per l’interiorizzazione di tutte quelle riflessioni circa lo scarto del verbo poetico rispetto alla comunicazione corrente e alla stessa prosa letteraria, per una particolare ontologia che sfugge a definizione. Se la poesia «non è soltanto ciò che significa, ma significa ciò che è», la lingua «altra» di cui si sta parlando ‒ «Lingua-zebra», «lingua mercurio» ‒ non può essere fatta solo di parole in sequenza e nessi sintattici. Ogni risorsa musicale del testo non è mai solo sonora o fisica in assoluto, è funzionale.

L’importante, nell’«occasione/intenzione» testuale, è che ognuno stia al proprio posto. Avvicinandosi agli aspetti più tecnici, Giudici confessa, sulla scia dell’impostazione saggistica di La dama non cercata, una serie di revisioni in merito alla creazione e alla ricezione del testo: dalla retorica «che non precede, ma segue la scrittura», come insegna il manuale di Lausberg, alla diffidenza verso ogni forzatura linguistica ‒ «parole a effetto», «sentimenti gridati», «verbi al futuro», perché pretendono di guardare oltre il conoscibile ‒, sino alla ricca e impossibile esperienza della traduzione poetica, che vede al suo interno l’incontro-scontro tra «l’arcigna esattezza del corrispettivo» e «l’aerea grazia dello spirito» propria del poema originale. La fatica di scrivere e la fatica d’essere (intellettuale e scrittore di versi) nascono da un’incancellabile marginalità e subordinazione, che si ripresenta persino in quell’attesa infinita delle parole che con giustizia devono raccontare il mondo.

La «tenacia alla speranza» è sempre valida. Così come è sempre valido scegliere l’oscurità, la volontà di sopravvivenza, con quella «maschera di normalità» per la quale ci si sente immortali e subito stanchi. Davanti al foglio qualche riga scomposta e non del tutto accettata. Ma nessuna circostanza esterna può permettersi di violare la vocazione. Per questo, aspirare a modeste mansioni ‒ una «fabbrica di piastrelle», per esempio, piuttosto che una «fabbrica di libri» ‒ non significa ottenere un tempo libero, ma una «mente libera», libera dall’assillo di una carriera, dalla colpa sociale, da tutte quelle distrazioni che impediscono al poeta di restare intimamente disposto al verbo, nella consapevolezza che «[…] si può vivere all’inazione / con pochi versi e quasi senza amore».