I ricordi di Isaku Yanaihara / I miei giorni con Giacometti

Mi sarebbe piaciuto enormemente posare per Alberto Giacometti, me lo sono anche immaginato, o anche per Henri Matisse. Leggendari.

Non so se avete mai posato per un ritratto, non uno scatto, una posa lunga, per un servizio fotografico o un dipinto. È un’esperienza profonda, destabilizzante, autoanalitica, anche se non si vuole. L’essere sotto lo sguardo fisso altrui, lungamente, è da provare. Molti l’hanno descritto, sono osservazioni famose. Io ne ricordo almeno due, molto diverse tra di loro. Una è stata recente, dal fotografo Stefano Ferrante, un ritrattista specializzato. Situazione classica: mi ha messo su uno sgabello con un fondale nero alle spalle e mi si muoveva tutt’intorno scattando. Prima pensavo ad assumere l’aria che avrei voluto dare di me, ho pensato a certi ritratti che mi venivano in mente, alle osservazioni di Barthes nella Camera chiara (“Mondrian: come si può avere l’aria intelligente, senza pensare a niente di intelligente?”), ai tanti ritratti di Breton che inventava sempre qualcosa di allusivo, a certi ritratti fatti da Mulas, a tanti altri; dopo venti minuti ho pensato di non pensare più a niente e di abbandonarmi a ciò che vedeva Ferrante, che ci avrebbe trovato o messo lui.

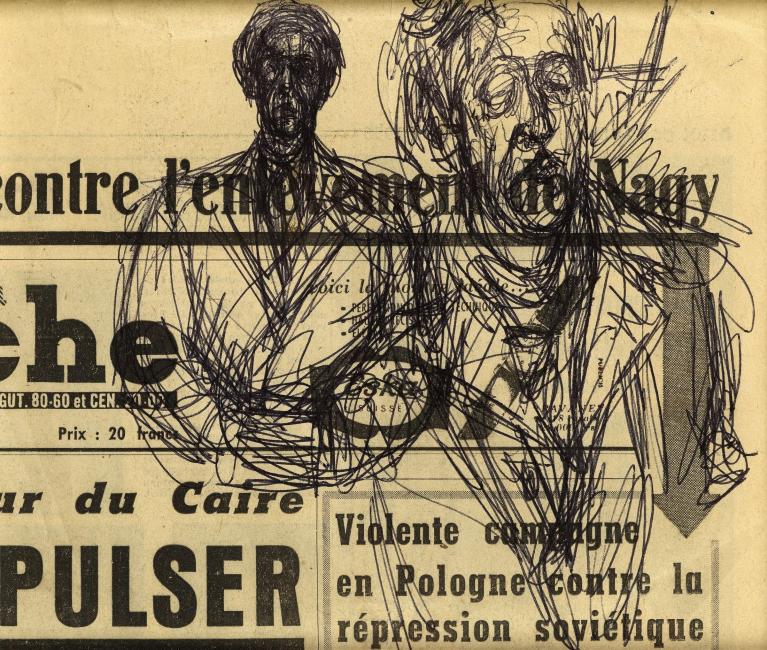

Doppio ritratto di Isaku Yanaihara, 25 novembre 1965. Penna biro su giornale, 16,5 x 20 cm. Courtesy Fondation Giacometti, Paris.

La seconda, del tutto diversa, alcuni anni fa: l’artista Fabio Sandri ha messo a punto uno strano dispositivo fotografico composto da uno di quei garage di metallo prefabbricati, tipo container, con all’interno una videocamera che riprende chi si affaccia all’entrata e un proiettore che proietta l’immagine su una carta emulsionata appesa libera alla parete di fondo. Occorre stare una ventina di minuti perché l’immagine si fissi e bisogna stare il più immobili possibile. Una tortura! Psicologica soprattutto, evidentemente. Di nuovo: cosa pensare mentre ci si sforza di non muoversi? Provate davanti a uno specchio, qualcosa del genere.

Decine di minuti in questi casi, ma pochissimi hanno fatto pose prolungate per ore, magari ripetute per giorni. Ne abbiamo qualche testimonianza, alcune già famose, come quella di Jean Genet raccontata nel bellissimo L’atelier di Giacometti e quella di James Lord, così malamente, se posso dire, restituita nel film già qui recensito da Marco Belpoliti. C’è qualche sforzo di resa della profondità dell’esperienza e del senso per l’artista, una delle scene primarie della storia dell’arte contemporanea del dopoguerra, non si dimentichi, ma l’insistenza su certi aspetti di Giacometti, le sue esclamazioni, il suo rapporto con Annette e Caroline, ne fanno una macchietta che non si capisce bene che cosa volesse, non fosse che era famoso e vendeva bene. Il pubblico in sala rideva come a uno strano film comico. Non mi pare che vi si affronti la questione di che cosa “vedesse” e perché si accaniva tanto. Sembra una stramberia d’artista, aggiungo io, d’altri tempi.

Ritratto di Isaku Yanaihara, 1960. Olio su tela, 92 x 72,6 xm. Courtesy Fondation Giacometti, Paris.

Come se non se ne fosse scritto tanto, e tanto ne abbia detto lo stesso Giacometti nelle numerose interviste: vedere, fenomenologia della visione, che non è un’esperienza oggettiva-scientifica ma totale-esistenziale. Non si sfugge se la si prova, non considerandola dall’esterno. Dal giorno, più volte raccontato, al cinema Les Actualités, quando vide prima le immagini proiettate, poi gli spettatori stessi, e poi fuori, il mondo stesso come delle macchie, e ancora, perché non sembri solo una questione visiva, al bar i gesti frammentati del cameriere e a casa i vestiti staccati dalla sedia su cui erano appoggiati, Giacometti non ha più visto come prima. Da allora vedere era la ricerca del senso del vedere, spogliarsi di ogni “aggiustamento” mentale che facciamo automaticamente, che sia fisiologico o culturale, da ogni estetica predeterminata, da ogni condizionamento. Giacometti diceva che Cimabue vedeva realmente così come ci ha restituito nelle sue opere, che sono più realistiche le pitture egizie o le sculture cicladiche del cosiddetto realismo accademico a cui siamo abituati. Perché la “somiglianza” non è la restituzione dell’apparenza visiva, mimetica (“Stranamente ci sono molte persone che pensano che la fotografia riesca a catturare la realtà più fedelmente della pittura. Persino i pittori surrealisti o astratti fanno vedere in giro le fotografie dei loro figli. Voglio dire, a che pro?”), ma quella della struttura, della presenza nello spazio, della vita che distingue un uomo dal suo cadavere. Ha scritto pagine meravigliose sull’esperienza dell’immagine della morte.

Provate! Ogni dettaglio diventa infinito – e non per modo di dire –, ogni insieme diventa isolato in una solitudine incolmabile, ogni distanza diventa determinante. La restituzione di tale visione diventa una sfida senza fine, come intitola la sua raccolta di disegni giocando sul doppio senso di Paris, in francese sia Parigi che sfida. “Senza fine”, cosa mai vorrà dire? Quello che è, realmente: non si finisce mai di vedere e per vedere bisogna fare così.

D’altro canto, l’immobilità richiesta al modello in modo così autoritario da Giacometti diventa necessaria: il volto sta fermo, ma tutto al suo interno è in movimento. La somiglianza è un “divenire volto”, come si potrebbe dire, e il divenire non è il tempo che trascorre, non è il movimento fisico, ma la durata, la “vita”, appunto nel senso di Giacometti, di ciò che voleva cogliere.

Anonimo, Alberto, Annette Giacometti e Isaku Yanaihara sulle alture di Soglio, 1961. Courtesy Fondation Giacometti, Paris.

Ebbene, molti sono stati i soggetti che hanno posato per Alberto Giacometti, che appunto li sottoponeva tirannicamente a sedute interminabili e ripetute, ma nessuno come Isaku Yanaihara ha posato per mesi, di seguito (dal 2 ottobre al 30 novembre 1956, e poi nelle quattro estati successive), rinviando il suo viaggio di ritorno in Giappone di settimana in settimana, non pesando a nient’altro che a posare per l’artista, con una dedizione al limite della dipendenza. La sua è diventata una vera e propria leggenda. A leggerla – ora finalmente anche in traduzione italiana con il titolo I miei giorni con Giacometti, Giacometti & Antonello editori, Marcerata 2021 – non ci si crede, e si segue giorno per giorno come un racconto: cosa accadrà? come andrà a finire?

Yanaihara osserva Giacometti, si segna tutti i suoi movimenti, le espressioni, le parole, si interroga sul loro significato, cerca di capire che cosa sta facendo questo artista misterioso, al limite dell’incomprensibile per le cose inconsuete che fa e dice. Gli occhi iniettati di sangue per lo sforzo di concentrazione (“un vero e proprio susseguirsi di smorfie, da cui trapela l’incredibile tensione. Stringe i denti e imbroncia le labbra, per poi spalancare la bocca subito dopo”), gli scatti di ira per i “fallimenti” – il compito che si era dato lo “sopravanzava”, diceva –, il lavoro dell’intera giornata continuamente cancellato per ricominciare, le espressioni di meraviglia per le momentanee riuscite (“Bellissimo!”, “Fantastico!”), e i discorsi su qualsiasi argomento. È il diario, la trascrizione delle sedute, tanto monotone queste, quanto vari quelli. Si oscilla tra la profondità, l’immersione nell’“ignoto” (“In questo momento non so assolutamente dove mi trovo”) e la banalità di una vita quotidiana povera e ripetitiva, anch’essa leggendaria nel piccolo atelier strapieno e trascurato, stanza accanto dove Annette ascolta musica, pranzo e cena sempre negli stessi posti, passando per i fatti di cronaca, la guerra in Egitto, e qualche evento artistico.

Annette Giacometti, Giacometti, fra il 1956 e il 1961. Courtesy Fondation Giacometti, Paris.

Yanaihara è un soggetto speciale per Giacometti, che ripete a più riprese che non ha mai avuto un modello come lui. Forse perché giapponese, forse per altro motivo, diceva che era bellissimo. Sicuramente c’è un confronto in gioco tra occidente e Giappone, ne parlano tra di loro, ma la disponibilità appassionata di Yanaihara è già un dato che incide sulla posa stessa: c’è un aspetto di messa alla prova in Giacometti, che in qualche modo ne ha approfittato, per vedere fino a dove poteva arrivare anche da questo punto di vista. È una questione misteriosa, una condivisione: la mia sfida è anche una tua sfida, il mio senza fine è anche il tuo. Yanaihara lo capisce a modo suo, lo scopre: “ma ho anche capito che cosa sia davvero la libertà umana. La realtà ha assunto ai miei occhi una profondità e una grandezza che non avevo mai immaginato potesse avere e la verità, che fino a quel momento avevo ricercato nella filosofia e nell’arte, mi si è manifestata prepotentemente davanti in tutta la sua indubitabile materialità. In poche parole, il principio fondamentale che accomuna la vita quotidiana e l’arte è l’infinita ricchezza della realtà e averne piena coscienza coincide con la libertà più assoluta”. Deduzione da filosofo qual è, ma sentita nella sua “materialità”.

Giacometti è ancora tutto da scoprire, oggi più che mai anacronistico e tuttavia capace di far sentire che c’è qualcosa che ci sfugge, che dobbiamo cercare ancora, che ne vale la pena, anzi che è questo che bisogna fare, forse che facciamo anche senza dircelo. Che cos’è una “testa”? “Ah, la linea infinita delle tue guance, se solo riuscissi a trovare un modo per rappresentarla, allora tutto diventerebbe possibile”.