Kabloona o l’antropologia selvaggia

Cosa, come, quanto? Cosa possono dirci le culture indigene su noi stessi e sui nostri tempi? Come possiamo tradurre i loro saperi remoti e renderli compatibili con l’architettura economico-culturale dell’Occidente neoliberista? Quanto siamo legittimati a prelevare dall’immaginario nativo senza scivolare in nuove forme di colonialismo immateriale? Per capire a che punto siamo rispetto a questioni sempre più rilevanti, bisogna leggere Kabloona di Gontran de Poncins (Adelphi 2023, traduzione di Marco Rossari), un libro che, trascendendo le intenzioni di chi l’ha scritto, ci porta al cuore della grande impasse antropocenica. Ora, la lista di “cartine al tornasole” che ci permettono di misurare il nostro grado di etnofilia e di imprinting coloniale è vastissima, da Tristi Tropici di Claude Lévi-Strauss a Il mio museo della cocaina di Michael Taussig. Non parlo dell’oceano di monografie etnografiche sconosciute al grande pubblico, quelle che restano nell’accademia e che sono le fondamenta vere e incontestabili di un preciso settore scientifico disciplinare. Parlo di quei libri che, oltre a fare etnografia, sono scritti così bene da raggiungere il lettore non specialista. Se però questa lista è così vasta, abitata da nomi eccellenti, da classici indiscussi, perché partire proprio da Kabloona, un libro datato, scritto ottantacinque anni fa da un visconte dilettante amante dell’avventura? Quello che uno studente impara fin dalla prima lezione di antropologia è che lo sguardo di chi studia i Nativi è “da vicino e da lontano”, una specie di schizofrenia epistemologica in perenne disequilibrio tra partecipazione e distacco analitico, tra il vivere la cultura altrui come se fosse la propria e trattarla contemporaneamente come un oggetto estraneo. Ecco, Gontran de Poncin non sembra far bene né l’una né l’altra cosa, perché, per quanto dica, non entra mai veramente nel mondo altrui e non ne esce mai abbastanza per produrre osservazioni “scientifiche”, che sì, dichiara di non voler fare, ma poi sottotraccia sono quelle che guidano il suo occhio culturale. Quindi, a cosa serve Kabloona?

Cominciamo dal titolo. Kabloona è la traslitterazione occidentale dell’inuktikut orientale qallunaaq o del groenlandese kablunâk, “straniero, Bianco, Europeo”, cioè è il termine con cui gli Inuit di Canada e Groenlandia si riferiscono a noi occidentali. Un titolo del genere, scelto con un gioco di prospettiva rovesciata da un visconte bianco francese, ci comunica da subito il taglio del libro, un brillante reportage giornalistico che racconta la storia di un viaggio esotico e del suo protagonista onnisciente, l’autore. Mentre cioè ci narra di spostamenti in slitta, di caccia e di curiose abitudini sessuali, di cultura materiale e spirituale, di cani e mutuo appoggio presso i suoi ospiti “eschimesi”, Gontran de Poncins si fa oggetto dello sguardo di chi osserva o, detto più tecnicamente, da etnografo partecipante diventa etnografato. Se così fosse ci troveremmo di fronte a qualcosa di molto importante, cioè l’intuizione di un principio che gli antropologi capiranno molto tempo dopo, cioè che lo sguardo sul Nativo non è solo da vicino e da lontano, ma è anche un movimento tra il dentro e il fuori di sé, un viaggio asintotico che sottopone a esame i valori di partenza dell’osservatore bianco fino a obbligarlo a mettere in discussione sé stesso, la propria cultura, la propria ideologia, il mondo economico-politico, fino a operare una critica radicale di tutto il sistema-Occidente. In questo senso, quella di Gontran de Poncins sarebbe tanto un’odissea quanto un nostos, un viaggio nel lontano per ritrovare la parte più vera di sé, un becoming native come un’ambiziosa, avventurosa, dispendiosa ricerca spirituale. Bellissimo. Senonché, pagina dopo pagina, ci rendiamo conto che siamo in presenza di un racconto razializzato, che mentre esalta il Nativo come “puro primitivo” non fa che riesumare il fantasma etnocentrico del “buon selvaggio”. E il Noble Sauvage, proprio come l’Enfant Sauvage, mentre ci raccontano storie di purezza quasi animale, sono in fondo dei dispositivi di conferma della cultura egemonica, dei suoi valori consolidati, della sua superiorità evolutiva. Insomma, un libro irrimediabilmente narcisista e colonialista:

Anche tra i più sofisticati di noi c’è un fondo di ingenuità che è impossibile sradicare. «E pensare,» si dirà un tizio sdraiato su una spiaggia subtropicale a febbraio «e pensare che solo tre giorni fa arrancavo nel bel mezzo di una bufera di neve per tornare a casa!». Anche le mie considerazioni spesso avevano qualcosa di altrettanto elementare, ma con un maggior grado di intensità. lo, figlio della civilizzazione, nel giro di poche settimane ero risalito all’Età della Pietra. Ero io quello accovacciato accanto a un vaso di pietra dentro cui bruciava olio di foca emanando luce e calore. Io, che solo di recente ero circondato da tutta Parigi, da tutto ciò che Parigi rappresenta, me ne stavo imbacuccato nelle pelli e pellicce animali in un riparo di fortuna costruito con la neve, in una terra e in una stagione dove una temperatura di quaranta gradi sotto zero è la prassi – ed ero rilassato, contento, felice. Ero in pace con me stesso; e di tutte le cose al mondo la più rara è di sicuro un essere civilizzato in pace con sé stesso. […] Se quello ero io, dov’era quell’altro io, un vero francese che amava le comodità e il calore, che leggeva e discuteva in preda all’irrequietezza intellettuale? E se quell’altro ero io, chi era costui seduto a chiacchierare e a ridere con gli eschimesi in un igloo? (p. 18)

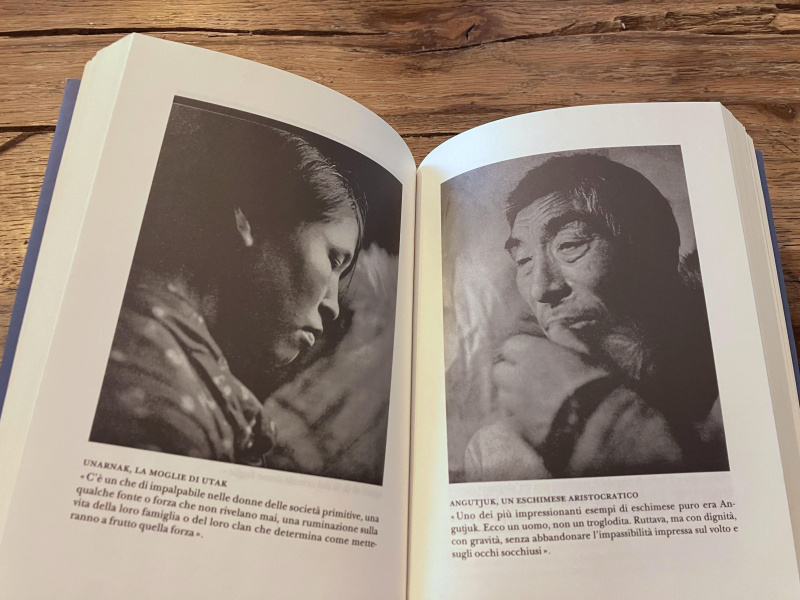

Visto che l’uomo bianco è pazzo e irresponsabile, tanto vale approfittarne. Ma siccome l’eschimese non ha coerenza né perseveranza, non è in grado di sfruttare sistematicamente l’uomo bianco. Ricordo che Utak, un giorno, ricevette in regalo un sacco di farina. Aggiunta alla sua piccola riserva di provviste, la farina gli avrebbe permesso di andare a disporre le trappole e riportare indietro due o tre volpi per aumentare le scorte. Un pensiero del genere non gli sarebbe mai passato per la mente. Gironzolò intorno all’avamposto, passò quasi tutto il tempo a poltrire nell’igloo e, al risveglio, quasi tutta la bella farina con cui la moglie cucinava i baneks tanto simili al pane dell’uomo bianco, era sparita. Ciò che rimaneva della farina venne consumato mentre lui restava seduto a ruminare, a escogitare un’altra bugia che gli avrebbe fatto ottenere un altro sacco di farina. Visto che l’uomo bianco gli aveva fatto un regalo, perché non gliene avrebbe dovuto fare un altro? (p. 171)

Dalla sua prima pubblicazione in inglese, nel 1941, Kabloona è stato subito un best seller da due milioni di copie vendute. Spinto dal gruppo editoriale del Time è entrato nelle case di moltissimi americani ed è considerato ancora oggi un classico intramontabile della letteratura d’avventura. Quando l’ho regalato a mio figlio, appena uscito in traduzione italiana nell’ottobre del 2023, ero curioso di vedere le sue reazioni. Ha cominciato a leggerlo a piccoli assaggi, poi ci si è tuffato, infine lo ha abbandonato a metà. Perché, Claudio? Mi ha stancato. Ma come, non è interessante? Molto, ma poi dice sempre le stesse cose. Come le stesse cose, non è vero! Mi sono stancato. Ok ok. Io, la prima volta che ho letto Kabloona nell’edizione francese del 1947 trovata su una bancarella a Digione assieme a En traîneau du Groenland à L’Alaska (1948) di Knud Rasmussen, venticinque anni fa, e molto prima di sapere che avrei poi scritto di antropologia, ricordo di aver passato una settimana ipnotica piena di straordinarie rêverie polari, che sono all’origine della mia passione per quel genere di narrativa e anche per quel genere di etnografia. Quindi proprio non capivo la reazione di mio figlio. Che cosa lo aveva stancato? Oggi, rileggendo Kabloona in italiano, smorzato il doppio esotismo del tema e dell’elegante lingua dell’autore, con l’armamentario politically correct dell’antropologo adulto, posso anche fare un discorso di consapevole presa di distanze. Eppure, si tratta pur sempre di un bellissimo libro, che ti trasporta sul serio in un mondo che non esiste più, che ti immerge in un fluido così denso di animismo e di mitopoiesi in atto, e allora chi se ne frega se incarna una variante polare dell’orientalismo stigmatizzato da Said… Però scusa, Claudio, mi spieghi meglio? È difficile. Cosa è difficile, il libro? Tutte quelle informazioni sugli Inuit, dopo un po’ ci si perde. Ah, va bene, dico io. La risposta l’avevo, una risposta che sul momento mi è parsa la conferma dell’indole annoiata dell’eterno adolescente, ma che in realtà era più sottile di così, e per capirlo ci ho messo un po’.

Per qualche tempo, spostandomi tra Palermo e Modena, Kabloona ha viaggiato nel mio zaino. Più di recente è arrivato anche a Ustica, nella speranza di liberarmi da tutta una serie di scadenze e finalmente mettermi a scrivere questo pezzo che, nelle mie intenzioni, avrebbe dovuto fare il punto sulla questione del “supermercato etnico-culturale”, come mi piace chiamarlo: siamo a corto di immaginario, lo sappiamo, ma non possiamo saccheggiare Inuit e Yanomani per riempire la dispensa. Non funziona così da un punto di vista etico, soprattutto non funziona e basta, perché quello che faremmo, prendendo dai Nativi idee sul mondo, sugli animali, sugli umani, sul presente e sul futuro, sarebbe come appendere alle pareti della sala da pranzo una maschera Dogon, una tapa polinesiana, una marionetta balinese. Una decorazione etnica decontestualizzata, insomma, svuotata delle sue narrative, strappata dal suo amnios cosmologico. Quello che mi stava suggerendo mio figlio era proprio questo? Anche l’antropologo a tutto tondo è costretto a vivere nel paradosso non governabile di una doppia distanza, quella di una cultura altra che, se troppo rispettata, cioè assunta come alterità irriducibile, diventa etnografia specialistica, difficile, fredda, noiosa, mentre per continuare a parlare al cuore e all’immaginazione va ridotta un po’ a oggetto, va un po’ riusata e, per farla parlare qui da noi, va soprattutto fraintesa nel senso del misreading bloomiano. Tradurre tradire, forse è inevitabile, e Kabloona, esempio di antropologia selvaggia in antitesi a quella “pura” dei “veri” antropologi, incarna alla perfezione questa sistole-diastole tra rispetto e abuso, tra ricevere e rubare. Così, a ottantacinque anni di distanza dalla sua pubblicazione, sembra svelare anche il paradosso contemporaneo di un Occidente antropocenico da un lato e, dall’altro, di un Antropocene che va decolonizzato e indigenizzato. Ma indigenizzato da chi? Certo non dal maschio bianco etero cisgender, e nemmeno temo dalla transfemminista intersezionale bianca, che finirebbero per concedersi un ampio margine di abuso/riuso culturale escludendo il Nativo dalla partecipazione e dalla restituzione in forma diretta o traslata di ciò che gli si è preso. Perché decolonizzare è un nostro dovere, certo, ma indigenizzare non tocca a noi. Per questo, leggere oggi Kabloona significa fare un meraviglioso viaggio esotico e un faticoso esercizio di rinuncia, dato che avere senza dare e dare senza avere sono pratiche incompatibili tra loro. Un’indecidibile, forse un’abissale incomunicabilità tra mondi troppo diversi. Per fortuna, in questo libro, esistono anche delle zone franche, dove si può riposare in un generoso darsi poetico:

Uno dopo l’altro li vidi dissolversi mentre quella luce arcana che non era luce li ingoiava. L’irraggiamento sulla terra penetrava nell’anima e la riempiva di una specie di esaltazione. Più che luce, era atmosfera. Non era luce perché non toccava alcun oggetto con la sua forza ma semplicemente si stendeva sul mondo, lo irrorava, s’insinuava in modo sottile e indiretto. Il bordo del sole toccava l’orizzonte, eppure non sembravano i raggi del sole a portare quella luce: era come se fosse nata da sé, misteriosa, universalmente presente senza una fonte d’irraggiamento. La terra intera ne era intrisa: non era meno presente nelle valli che altrove, e la terra non aveva ombra. Quando vidi gli eschimesi allontanarsi, bruni sullo sfondo della terra bruna, non riuscivo a seguirli con lo sguardo: non appena distoglievo lo sguardo, svanivano. Anche i caribù apparivano e scomparivano così, malgrado il manto invernale, il ventre bianco e i fianchi giallo-bianchi del colore della neve, quella poca che ancora chiazzava il terreno. Poiché la luce non aveva una sorgente, non c’era un profilo chiaro da vedere: i caribù e gli eschimesi si staccavano dal suolo quando si muovevano e venivano riassorbiti quando si fermavano. Gli eschimesi non erano spariti, si erano disciolti sotto i miei occhi. (p. 325)

Kabloona non risponde alle domande fatte all’inizio. Fa qualcosa di più importante: le moltiplica, le immerge nel paradosso, rovescia sulla questione dell’indigeribilità dell’Altro un senso di altrove che geografizza gli interrogativi della Storia. Nella camicia sempre troppo stretta di un io civilizzato, quello di Gontran de Poncins, il nostro, il Grande Nord, l’Artico Silenzioso e Implacabile apre a sciabolate di luce una tribù di spazi non umani. Era questo che ricordavo dagli anni digionesi, è questo che forse ha respinto alla fine mio figlio. Non il descrittivismo etnografico o la monotonia di un deserto di ghiaccio che livella ogni gesto e ogni pensiero alla pura necessità, ma questo vuoto spinto che appena fuori dall’iglù prende il sopravvento e riesce a piegare alla sua logica ossea anche la prosa più egoica e civile. Rimanerne esposti è una questione di allenamento, di resistenza, e anche di propensione alla dissipazione e al nulla. Qualcosa che non può e non dovrebbe interessare un adolescente affamato di altre luci, di altra selvaggina. Perché ecco, c’è un altro tipo di Territà oltre a quella che ci rigenera come Anteo, ed è più simile alla neve disciolta in una luce arcana.