Come un pacco postale / La filosofia della migrazione

Accogliere i profughi facendo loro posto come in uno scompartimento ferroviario anche se ciò significa stringersi un po'? O respingere i migranti impedendo l'approdo chiudendo i porti e sbarrando le strade, oppure farli entrare per poi smistarli in diversi paesi se non rispedirli, come pacchi postali, al paese loro?

Il paradosso del naufragio

Sono queste alcune delle metafore con le quali parliamo del fenomeno migratorio (cfr. la tesi di laurea triennale da Giulia Arecco, Comunicare la tragedia in mare: il naufragio reale e metaforico, Università della Svizzera italiana, agosto 2018, nella quale sono analizzati alcuni articoli del 2011 del quotidiano italiano La Repubblica alla ricerca dei campi metaforici usati per descrivere il fenomeno dei naufragi di profughi e la posizione attore/spettatore assunta dal governo e dai cittadini italiani). Eppure non è l'analogia con i passeggeri del treno e nemmeno quella con le poste la metaphora princeps che condiziona oggi il nostro immaginario, quanto quella del naufragio.

Un’immagine paradossale, dal momento che rovescia le posizioni dell'attore e dello spettatore; è infatti il migrante che arriva dal mare e talvolta drammaticamente nel mare perde la vita, che descriviamo come causa del nostro ipotetico naufragio parlando dei migranti quali tsunami umano, onda anomala, marea che si rovescia su di noi minacciando di sommergerci. Un trasferimento di proprietà (questo è la metafora, dal greco metà – fero, porto di là, trasloco significato) paradossale perché in genere il meccanismo metaforico opera sì traslocando le proprietà di una realtà nota a un fenomeno ignoto o poco conosciuto, ma agisce anche tanto più efficacemente quanto più gli elementi paragonati sono lontani: il sole e la ragazza, per es., in «and Juliet is the sun». Paradossale infine perché ci esprimiamo come se non fossero i migranti e rifugiati profughi e esuli, che arrivano dal mare, dalla terra o dal cielo perché costretti a fuggire da guerre, miseria, devastazione, a essere in pericolo, ma come se quelli messi in pericolo fossimo noi. Quei «noi» che stanziati su un territorio del quale rivendicano possesso, proprietà e sovranità, si danno da fare per respingere i migranti o rispedirli chissà dove, che è il tema del trattato di Donatella Di Cesare Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione (Torino, Bollati Boringhieri, 2017).

La parola alla natura

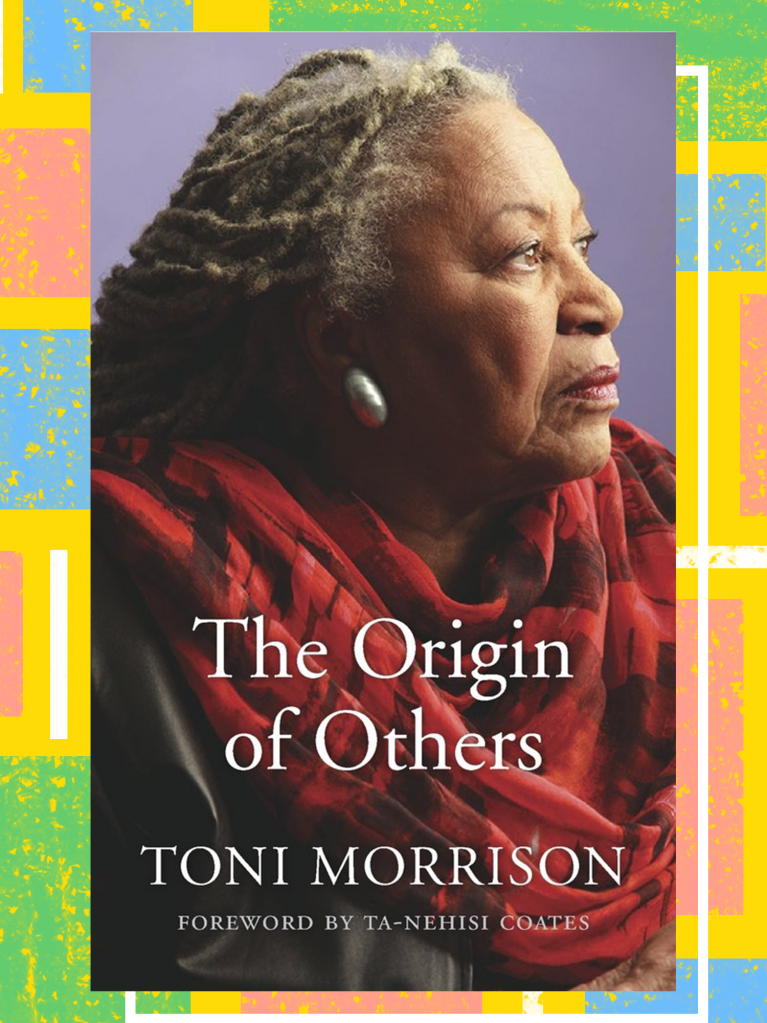

Cercheremo ora di enucleare alcuni temi del pensiero sulla migrazione, tra i tanti acutamente messi in rilievo da Di Cesare, integrandoli con spunti provenienti da Straniero, di Umberto Curi (Milano, Raffaello Cortina, 2010) e The Origins of Others di Toni Morrison (Cambridge Mass.-London, Harvard Univ. Press, 2017), non (ancora?) uscito in lingua italiana. Prima di tutto il tema della natura e di ciò che definiamo «naturale», che pare attrarre, consapevolmente o no, alcuni esemplari della specie umana che dovrebbero essere evoluti e moderni, anzi tardomoderni, i quali sostengono che a ognuno tocca «per natura» (sembra di sentire Aristotele sulla schiavitù o sulla inferiorità delle donne) il luogo in cui è nato. Di questo luogo coloro che si trovano lì da più tempo (quanto?) e hanno messo in piedi, magari con l'espediente di un ipotetico contratto, uno Stato, si dichiarano proprietari, arrogandosi la decisione su chi può entrare nelle loro terre (turisti, prodotti, valuta pregiata oltre che dati, informazioni, musica, film, mode culinarie) e chi no (profughi, rifugiati, migranti, malattie, rifiuti e scorie nucleari). Insomma «natura vult», lo vuole la natura: lo si percepisce molto bene nell'espressione apparentemente innocua che definisce «naturalizzazione» l'acquisizione della nazionalità di un paese: nel quale, benché diverso dal luogo d'origine, gli immigrati divenuti cittadini, una volta trapiantati, potranno vivere e riprodursi (Di Cesare 145). Il concetto di nazione del resto fa parte dello stesso paradigma, fondato com'è sulla nascita (lat. natio da nascor).

A questo argomento della nascita naturale si ricollega il primo dei tre modelli dell'abitare la terra individuati da De Cesare, ovvero il modello dell'autoctonia ateniese, con la sua omogeneità garantita dalla purezza del ghénos e legata all'identità dell'origine. Altrettanto naturale potrebbe apparire la discriminazione basata su sesso e razza che fondano sessismo e razzismo, anche quello che Di Cesare chiama criptorazzismo (della fortunata serie «non sono razzista ma...)». Qui è Toni Morrison, scrittrice, saggista e docente, premio Nobel 1993, l'Aretha Franklin della letteratura, a mostrare come si crea il mito dell'altro, della specie aliena che la libera America rese schiava per confermare paradossalmente la propria moralità (Morrison 30); schiava, discriminata, oppressa, deumanizzata. È Morrison a avvicinare razzismo, schiavitù, migrazione. Perché questo è il processo per diventare razzisti (razzisti non si nasce, non c'è una disposizione fetale: si diventa): rendere altre persone others, diverse, non umane. Creare lo straniero per definire il proprio sé estraniato. Non ne conosciamo il nome, l'età, la nazionalità (tra l'altro gli africani non si chiamano tra loro né migranti né neri ma ghanesi, nigeriani, kenyoti...); li vediamo ammassati insieme con i loro occhi spaventati, poi però li separiamo per smistarli in diversi paesi in numeri precisi, 10, 20, 50, sciogliendo nuclei familiari, amicali, linguistici. Del resto non facevano così anche gli schiavisti quando si rivendevano i bambini separandoli dai genitori come si vende il cagnolino di una cucciolata, ma che sarà mai? Ma già, la creazione dello jus migrandi, conferma Di Cesare, richiederà una lotta pari a quella per l'abolizione della schiavitù.

Cittadinanza chiusa e aperta

Se dalla natura passiamo al versante della cultura/civiltà alla prima opposto, troviamo anche intorno a questo tema ampie sacche problematiche. Per esempio nella filosofia politica recente che ha prodotto idee, teorie e dottrine non particolarmente favorevoli ad accoglienza e ospitalità: dal comunitarismo sovranista di Michael Walzer nel quale soltanto i membri della comunità dei cittadini (i «noi») hanno il diritto di scegliere chi includere in base ai loro criteri, alle posizioni protezioniste a favore della chiusura delle frontiere di alcune star filosofiche tedesche (Peter Sloterdijk o Julian Nida-Rümelin), fino a posizioni sicuramente aperte, come quella di Joseph Carens; benché critica del pensiero sovranista la sua posizione risulta tuttavia debole per il fatto di adottare l'espediente del contratto – osserva Di Cesare (80-81) – che circoscrive la gestione dei criteri di giustizia all'interno dello stato-nazione.

Eppure persino Immanuel Kant affermava in Per la pace perpetua (1795) che nessuno ha originariamente più diritto di un altro di abitare una località della terra. Quel Kant che, come mette ben in risalto Umberto Curi nel suo Straniero, anticipava i tempi notando come la povertà che spinge il migrante non è naturale (ecco la natura che prova a rientrare), né è dovuta a risorse scarse, ma è il risultato di comportamenti predatori e di scelte politiche. E se la vita è degradata per fame e miseria, non c'è da stupirsi che vada a sfidare il mare o venga «serenamente immolata da terroristi suicidi che con questo gesto 'riscattano' un'esistenza offesa» (Curi 66). Molto dell'esodo attuale del resto, fa eco a sua volta Morrison, può essere descritto come un viaggio dei colonizzati verso le sedi dei colonizzatori.

Il modello dell'apertura territoriale, il secondo proposto da Di Cesare, si rifà alle tematiche di cittadinanza sopra discusse, discostandosene per la grande apertura dell'antica Roma. Il mito racconta infatti che la città di Roma viene fondata, in differita, da uno straniero, Enea, e poi, in diretta, da un puer robustus, Romolo (insieme a una brigata di briganti e a mezzi mascalzoni). Roma non offre uno stato territoriale ma una cittadinanza aperta, dove persino l'ebreo ellenizzato proveniente da Damasco Paolo di Tarso poteva dire di sé «civis romanus sum».

Lo straniero che è in noi

Il modello che Di Cesare privilegia è comunque quello dello straniero residente della città biblica in cui l'ospitalità è iscritta nella cittadinanza e dove regna un coabitare che è «coesistere con tutti coloro che, più o meno estranei, più o meno eterogenei, sulla terra hanno uguali diritti» (255). E che ci esorta, sulla scorta del celebre versetto di Esodo 23, 9, a «non angustiare lo straniero... perché stranieri siete stati nella terra d'Egitto», ricordandoci sia la realtà empirica delle migrazioni dei nostri bisnonni, nonni e genitori in Argentina, negli Stati Uniti, in Belgio, in Germania, in Svizzera (ed erano uomini, non braccia); sia anche una ipotesi teorico-filosofica: che il migrante straniero ci costringe a fare conti con la nostra irriducibile duplicità di umani, con la quale costantemente ci confronta Umberto Curi. Lo straniero che è hospes e hostis, ospite e nemico, familiare e ostile, heimlich e unheimlich, cittadino e straniero, straniero e residente, straniero residente. E invece lo definiamo depravato, minaccioso e gli offriamo, se pure concediamo una sorta di ospitalità, una posizione marginale, ignorata, superflua. La nostra ospitalità si avvicina allora a quella del mostruoso gigante Polifemo, lui sì poco umano, che ignorando le leggi elementari della xenia, i suoi ospiti li divora.

Eppure non possiamo negare il fatto che l'alterità dello straniero ci è indispensabile per costruire la nostra stessa identità (Curi 97), né cancellare, per usare le parole di Toni Morrison, «the foreigner in ourselves and... the commons of humanity» (Morrison 109), non possiamo far naufragare lo straniero o addirittura gioire, se non della sua disgrazia, almeno del fatto che nel naufragio noi, a riva non siamo coinvolti. Salvo poi invertire la metafora e trasformare in maniera perversa il profugo che viene dal mare nella minaccia del nostro naufragio.

Francesca Rigotti e Donatella di Cesare parleranno di questi temi domani, 6 settembre 2018, al Festivaletteratura: Stati di coabitazione alle 19.15 (Officina del Gas).