L’immaginazione selvaggia: Pablo Picasso

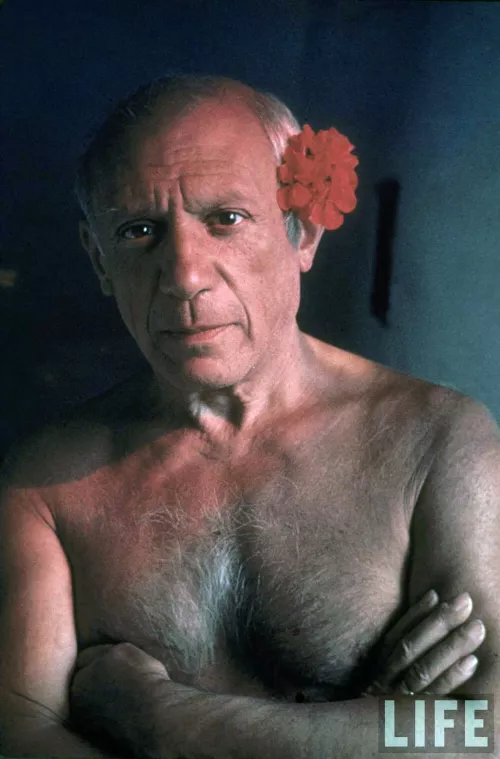

Luglio 1967. Il fotografo Gjon Mili visita Pablo Picasso nella sua mas, un’antica fattoria trasformata in residenza a Notre-Dame-de-Vie nei pressi di Mougins, in Provenza, e lo ritrae nello studio al piano terra. Le sue fotografie, oggi visibili su Google Images, ci mostrano un Picasso ottantacinquenne dai gesti sempre vivaci, che siede, gesticola, ride, del tutto a suo agio in camicia (con firma “Picasso” ricamata), calzoncini ed espadrillas, lanciando verso l’obiettivo la sua l’inconfondibile, anche se a tratti appena velata, mirada fuerte – lo sguardo profondo e penetrante che è uno dei tratti più caratteristici della sua fisionomia e un ingrediente primario del suo mito.

Nelle istantanee a colori e in bianconero, di accento molto diretto, quasi colloquiale, assai lontane dalle più note arditezze sperimentali del fotografo americano, il vecchio artista si muove in uno spazio disordinato, una via di mezzo tra un classico atelier e un ambiente quotidiano, ingombro di piccoli mobili, tavolini, poltrone, libri, vasi, soprammobili, piccoli trofei, fotografie, souvenir, tra cui spicca, unica concessione al gusto del tempo, il bianco dell’iconica sedia Tulip di Eero Saarinen. Poggiati un po’ ovunque, fasci di fogli disegnati che Picasso sistema in favore dell’obiettivo e accanto ai quali si esibisce con l’aria complice e vagamente sardonica di chi si sottomette a un rituale replicato molte volte, la visite d’atelier con appendice fotografica che era diventata una sua specialità, accompagnata o meno da pose buffonesche, maschere improvvisate, costumi, o da veri e propri exploit estemporanei, come quello realizzato proprio per Gjon Mili nel 1949 nella famosa serie dei “disegni di luce”, tracciati fantastici creati nell’aria con una torcia elettrica e catturati con lunghe esposizioni della pellicola.

Componente non trascurabile del “mito Picasso” capillarmente diffuso dai media internazionali nel secondo dopoguerra, l’eccentrica predilezione del pittore per l’esibizione e il travestimento è stata spesso in effetti considerata una forma di autoindulgente clownerie senile, in qualche modo affine alla profusione di soggetti storici, di prestiti, variazioni sul tema, derivazioni e copie tipica del suo lavoro degli stessi anni: eroi mitologici, mostri, figure grottesche, corpi e volti deformati e ricomposti, un mondo sospeso tra favola e realtà quotidiana, sottoposto a continue e virtuosistiche permutazioni, deformazioni, sdoppiamenti in cui sembrano riassumersi tutti gli “stili” picassiani. Non c’è dubbio d’altro canto che la metamorfosi di Picasso in una sorta di nume tutelare dell’arte moderna, di celebrità mondiale la cui icona, al pari di quella di divi del cinema e rockstar, ha finito per diventare più nota della sua opera, costituisca una pietra di paragone per l’identità dell’artista nell’epoca della società di massa. L’esposizione, l’ingannevole “visibilità” totale della vita pubblica (e privata), si può ben dire costituisca da Picasso in avanti parte integrante di un genere di fama artistica in cui l’ostensione della personalità, del "personaggio", del corpo stesso dell’artista, va di pari passo con quella dell’opera.

Inevitabilmente, data la generale trasformazione in senso spettacolare del campo artistico a partire dagli anni cinquanta del secolo passato, la celebrità mediatica è diventata uno dei termini con i quali gli artisti (e il loro pubblico) non possono non fare i conti, ricercandola affannosamente (è il caso di Salvador Dalí, ad esempio), a volte soccombendo alle sue seduzioni (“people die of exposure”, recita un testo di Bruce Nauman del 1975,si può benissimo “morire di (sovra)esposizione”, la dolce morte dell’epoca dello spettacolo), oppure trasformandola in un vero e proprio materiale di lavoro, come ha saputo fare Andy Warhol, capovolgendola nella vertigine di una pura e condiscendente presenza in cui la singolarità individuale si dilegua nell’ipnotica ripetizione del simulacro, o ancora ribaltandola nell’invisibilità enigmatica di cui è stato maestro Gino De Dominicis, giocando coi suoi rituali, come fanno da sempre Gilbert & George, proiettandola su altri potenti assi mitici – il denaro, la morte – come si vede negli exploit di Damien Hirst.

Ridotto a un cabotin di bassa lega, “Picasso” può infine diventare senza troppi rimorsi il nome di una maschera disneyana – testone di cartapesta e inevitabile marinière a righe inclusi – come quella che Maurizio Cattelan, con gesto ironico e critico insieme, ha posto nel 1998 ad accogliere i visitatori all’ingresso del Museum of Modern Art a New York (tempio quintessenziale della fama dell’artista), ovvero un intramontabile brand pubblicitario (un’automobile porta, oggi, il suo nome), o infine, in un’ultima (dis)incarnazione, una delle tante “chiavi” rigorosamente minuscole dei motori di ricerca su internet, un cadavre exquis surrealista a scala planetaria. Ecco i primi diciassette risultati ottenuti tramite una ricerca sul sito web Googlism (l’elenco è anche un’opera “non ufficiale” di Maurizio Cattelan, come rivela Paul Schmelzer nel blog del Walker Art Center di Minneapolis).

picasso is passé

picasso is bleeding too

picasso is dead

picasso is picassos weeping woman cubism? juan gris

picasso is released

picasso is a versatile sw tool for developing and displaying dynamic graphical user interfaces

picasso is passé the enfant terrible of modern art seems to be no more than a 20th century curiosity

picasso is dead

picasso is missing

picasso is a communist

picasso is developed by

picasso is now able to control and manage connections to external processes were demonstrated and explained in detail

picasso is a passable film

picasso is an elderly cat with clipped ears

picasso is based

picasso is a docudrama and immortal beloved is a tragedy

picasso is not the sort of car that leaps to mind when you think ‘road trip’

Forse però, se accogliamo un suggerimento di Kirk Varnedoe[1], più ancora di una prova di vanità personale, di un compiacimento narcisistico visto come sicuro indizio di un più sostanziale inaridimento creativo, quella del vecchio Picasso appare una partita più complessa, giocata in difesa di fronte alle inesorabili sfide dell’età avanzata e del sempre più dominante pensiero della morte e anche un’ambivalente strategia di sopravvivenza nei confronti dell’unanime venerazione che lo circondava, lui, il primo artista vivente a vedersi pubblicato in vita il catalogue raisonné[2], il “classico moderno” per eccellenza, la controparte novecentesca dei più grandi pittori del passato, ormai preda facile di rotocalchi e trasmissioni televisive. Una paradossale forma di dissimulazione, insomma, fondata sull’estenuazione del cliché, un modo per mentire rivelando tutto, o, se si vuole, per dire la verità in forma di menzogna, spalancando le porte del luogo più intimo, lo studio appunto, lasciando che occhi invadenti frugassero tra non solo tra bozzetti e opere finite, e soprattutto esponendosi come corpo, assecondando il puerile desiderio voyeuristico del pubblico di poter infine penetrare la mitizzata solitudine del genio offrendogli in pasto ciò che esso inconsciamente desiderava – la degradazione dell’artista a buffone, la sua impudente metamorfosi da monstre sacré a sacré monstre – rendendosi al tempo stesso inaccessibile, catafratto dietro la maschera perfetta, quella in apparenza più somigliante all’originale: Picasso nei panni di “Picasso”.

Questo è l’esito paradossale di una relazione con la fotografia iniziata precocemente, quando posa per l’obiettivo nel Bateau Lavoir, nei primi anni del secolo passato, e che ha prodotto momenti straordinariamente rivelatori, come il dossier fotografico di Brassaï pubblicato nel 1933 sul primo numero della rivista surrealista «Minotaure», che portava tra l’altro in copertina il celebre collage picassiano dominato dalla creatura mitologica dalla testa taurina. Per la prima volta lo sguardo del pubblico riusciva a penetrare negli spazi privati dell’artista, nei suoi studi, nella sua abitazione, e ad assistere alla magistrale interpretazione, realizzata con la complicità di Brassaï, dei due ruoli opposti e complementari (sin dall’epoca romantica) dell’artista bohémien e dell’uomo di mondo, a loro agio sui rispettivi palcoscenici.

È però il film, ancor più della fotografia, ad aver fissato nell’immaginario collettivo la figura di Picasso come eroe prometeico dell’arte moderna, il demiurgo insonne cui sono sufficienti pochi e ben assestati colpi di pennello per evocare divinità, mostri, corpi deformi e bellissimi sullo sfondo di enigmatici meandri astratti, un eroe che non rinuncia neppure in tarda età a mostrarsi al lavoro a torso nudo. Le mystère Picasso, il film girato da Henri-Georges Clouzot nel 1956, si presenta come la registrazione minuziosa della nascita di alcuni lavori del pittore, del loro sorgere da una serie di gesti che conducono progressivamente alla realizzazione finale in una relazione fenomenologica con la ripresa filmata, una sorta di autopsia del processo creativo in cui lo spettatore (grazie all’artificio, già utilizzato da Hans Namuth nel suo documentario del 1950 su Jackson Pollock, del supporto traslucido su cui Picasso dipinge e alle riprese in stop-motion) assume lo stesso punto di vista e condivide lo stesso “tempo” del pittore. In quello che André Bazin definì con accenti entusiastici un film bergsoniano [3], «legittimamente e intimamente organizzato in simbiosi estetica con l’avvenimento pittorico»[4], scorgendovi un inedito metodo per far vedere la durata della pittura, Picasso si trasforma in una sorta di incarnazione paradigmatica dello Zeitgeist moderno, di cui interpreta il versante apollineo, la spinta possente alla costruzione e distillazione della forma, negli stessi anni in cui, dall’altra parte dell’oceano, Pollock ne incarnava invece il lato dionisiaco, sostituendo al controllo magistrale del segno e del colore la contingenza violenta ed energetica del gesto e della materia tipica dell’action painting.

In quella che sarebbe passata alla storia come la Summer of Love, Picasso ci appare così in una fondamentale ambivalenza, in cui ricorrono e si mescolano spontaneità e artefazione, maschera e volto nudo, cliché e confessione. E tutte queste schegge della sua personalità si specchiano a loro volta nell’atelier, il luogo magico per eccellenza, l’antro dell’iniziato dove l’alchimia faustiana del disegno, della pittura, dell’assemblage, assorbe e trasfigura gli stimoli dei sensi, le ossessioni, i desideri, i terrori, restituendoli come variazione infinita, come progressione kantianamente senza “finalità”, di forme, linee, colori. È un palcoscenico su cui Picasso si muove come un attore consumato, gigioneggiando col fotografo, mentre squaderna i fogli, tutti come sempre accuratamente datati, con i frutti del suo lavoro: moschettieri baffuti e cortigiane, nudi, cavalli e cavalieri, obliqui omaggi a Rembrandt, Velázquez e Goya (avatar mitici dell’Artista), tutte immagini dotate di quella certa singolare precarietà, quasi si trovino in un pericoloso equilibrio tra sparizione e indistruttibilità, che posseggono le opere viste nei studi degli artisti, ancora al di qua di quella soglia fatale che le farà diventare pubblicamente feticci, merci, oggetti di desiderio o inquilini di sogni. Lo studio di Picasso ci appare così alla fine come la caverna in cui si consuma un terribile rito cannibalico, il mysterium centrale, se ve ne è uno, della creazione visiva, l’incessante ingestione, digestione e rigenerazione delle forme, il loro tornare e trasformarsi, morire e rinascere, prima ancora che su muri, tavole, fogli di carta o schermi di computer, in una strana congiunzione tra lombi e circonvoluzioni cerebrali, tra immagini mentali e sperma, nel volatile amalgama di cui si ciba quell’entità ambigua, sfuggente, al limite inammissibile, che siamo abituati a chiamare storia dell’arte.

Ma forse, come nella Lettera rubata di Poe, una chiave del segreto è proprio di fronte ai nostri occhi, là dove non riusciamo a vederla. Sul lungo muro che chiude lo studio sul fondo, le fotografie di Gjon Mili fanno intravedere altre opere di Picasso. La prima da sinistra è una piccola scultura in filo di ferro, Figure (Maquette pour un monument d’Apollinaire) del 1928, oggi al Musée Picasso di Parigi; subito a destra, davanti a una porta condamnée, un quadro, Le peintre II, del 1963, uno dei molti autoritratti segreti che il pittore produce negli anni cinquanta e sessanta. È un’immagine di artista “generico”, con barba e capelli fluenti (due tratti mai appartenuti a Picasso), visto di tre quarti, tavolozza nella sinistra e pennello nella destra, in cui si fondono figure del passato – Rembrandt e van Gogh, in particolar modo –, tratti idealizzati e identità reale. E finalmente, dopo un’improbabile serie di orologi e barometri, un’ultima tela, ancora un autoritratto, ma stavolta risalente a un tempo remoto nella vicenda dell’artista, il momento in cui il distacco dalla sua prima maniera prendeva le forme semplificate, scultoree ed espressive della scultura iberica arcaica.

Sessantuno anni separano al momento della fotografia Picasso dal suo autoritratto di dimensioni quasi al vero (la tela misura 65 x 54 cm), oggi nella collezione del Musée Picasso; sei decadi di rivolgimenti inimmaginabili, una distanza siderale che solo la straordinaria vicenda artistica picassiana riesce a compendiare nei pochi metri che separano il quadro dipinto nell’autunno del 1906 dai suoi lontani successori. Picasso si è ritratto a torso nudo, il tronco massiccio modellato con pochi tratti essenziali su cui si innesta il collo muscoloso e la testa vista di tre quarti dalle caratteristiche fattezze arcaicizzanti; la tavolozza è ristretta a pochi toni: grigio, ocra, rosa, nero. A differenza di altri esempi dello stesso periodo, come il più noto Autoportrait à la palette, il pittore è qui relativamente interessato a una resa fedele delle proprie fattezze: l’effetto generale è quello di un’immagine impersonale di giovane uomo, simile a un kouros arcaico, un’effigie senza tempo, rigidamente frontale, con le braccia strette al torso, lo sguardo leggermente asimmetrico e fisso nel vuoto.

Nel volto, il trattamento dell’arco sopraccigliare e degli occhi, ridotti ad elementi grafici bidimensionali, e più in generale la semplificazione dei volumi, ricordano da vicino i caratteri tipici delle sculture iberiche ritrovate in due località dell’Andalusia, Osuna e Cerro de los Santos ed esposte in una mostra al Louvre nel marzo di quello stesso anno, sculture che avevano rivelato a Picasso l’esistenza di un’arte “primitiva” originaria non dei mari del Sud (al Salon d’automne di quello stesso anno si era aperta la prima retrospettiva delle opere di Paul Gauguin realizzate a Tahiti) ma della sua Spagna. Il radicale mutamento rispetto alla sua precedente maniera “rosa” si era prodotto nello spazio di pochi mesi, in coincidenza con il periodo trascorso a Gósol, un villaggio isolato nell’alta Catalunya, prossimo ai Pirenei, e nei mesi immediatamente successivi, durante i quali termina uno dei capolavori di questi anni, il ritratto di Gertrude Stein iniziato diversi mesi prima. Il volto della scrittrice vi appare con l’aspetto severo di una maschera, i piani semplificati, la fronte prominente, gli occhi asimmetrici dalle palpebre nettamente delineate, il volume deciso del naso e l’incisione della bocca, tutti caratteri che confermano l’acuto interesse di Picasso in quel momento per il potenziale scultoreo delle forme a scapito, in termini relativi, della definizione psicologica e fisiognomica delle figure.

L’autoritratto del 1906 è una delle presenze più inattese nelle fotografie di Gjon Mili, a conferma del resto di un attaccamento dell’artista a particolari opere del suo passato più volte documentato (come nel caso del ritratto di Josep Fontdevila, un disegno del 1906, realizzato a Gósol, visto da John Richardson nei primi anni Settanta nello studio del pittore [5]). E se certamente alla base di queste "fedeltà" esistono motivazioni squisitamente formali – l’ossessiva ricorrenza di ben determinati motivi è una caratteristica ben nota agli studiosi dell’artista – in questa presenza è lecito scorgere qualcos’altro, qualcosa che ha a che fare probabilmente con una delle idee più profonde e persistenti di Picasso riguardo ai poteri dell’immagine dipinta, al valore specifico e transitivo che questa può assumere nei confronti del suo creatore, come elemento attivo del suo paesaggio psichico. Parlando del suo capolavoro precubista, Les Demoiselles d’Avignon, in cui i volti delle due figure femminili a destra sono come noto sostituiti da due maschere africane, Picasso lo definì nel 1937, in una famosa conversazione con André Malraux, "il mio primo esorcismo in pittura", una valenza alla quale il particolare nodo tematico del quadro – un “bordello filosofico”, come l’aveva chiamato il poeta André Salmon, in cui si mescolano erotismo, introspezione, desiderio, malattia, pensiero della morte – fornisce ulteriore risonanza. Le maschere, proseguiva l’artista, rievocando la sua prima visita al Musée d’ethnographie al Trocadéro,

non erano come altri generi di sculture. Per niente. Erano oggetti magici. Ma perché non erano magiche le opere caldee o egizie? Non ce ne eravamo resi conto: erano solo primitive, non magiche. Le sculture negre erano invece intercessori. […] Contro tutto, contro gli spiriti ignoti e minacciosi. Continuai a guardare i feticci. E capii allora che anche io sono contro tutto. Anch’io penso che tutto ciò che è ignoto è un nemico! Tutto! Non solo i singoli dettagli – le donne, i bambini, gli animali, il tabacco, il gioco – ma proprio tutto! Compresi qual era lo scopo della scultura per i negri. Perché scolpire il quel modo e non in un altro? Tutti i feticci erano usati allo stesso scopo. Erano armi. Fatte per aiutare la gente a non cadere sotto l’influenza degli spiriti, per farla diventare indipendente. Sono strumenti. Se diamo una forma agli spiriti, diventiamo indipendenti. Gli spiriti, l’inconscio (allora non se ne parlava ancora tanto), le emozioni, sono la stessa cosa.[6]

“Anche io sono contro tutto”. Se erigere una barriera di fronte all’ignoto ostile è per Picasso un compito vitale della pittura, dar forma sulla tela ai demoni interiori (l’inconscio, le emozioni) è l’unico modo efficace per tenerli a distanza, trasformando l’immagine di una sorta di idolo apotropaico in cui si iscrive in forma criptica e simbolica l’autobiografia intima dell’artista. Ecco dunque che l’autoritratto del 1906, con la sua energia “primitiva”, la sua fissità da statua arcaica, diviene nell’economia simbolica dell’atelier un’icona che veglia magicamente sulle giornate dell’artista, riportandolo a un momento aurorale di potenza creativa e vitalità illimitate. Un’icona il cui compito non è retrospettivo: il quadro appeso sul muro di Notre-Dame-de-Vie non è la memoria di un raggiungimento passato, non è un “esempio”. Esso proietta invece il suo potere magico sul presente e sul futuro, assicurando una persistenza in grado di sfidare la morte, di opporsi all’azione malvagia del tempo: è un talismano, un feticcio, un’arma per “diventare indipendenti” dal destino.

Il segreto della longevità creativa di Picasso, è stato scritto, sta nell’equilibro strenuamente difeso tra un’idea dell’artista come produttore, come instancabile sperimentatore e manipolatore di materie e immagini, e quella dell’artista come figura demiurgica che celebra ogni giorno il suo provvisorio trionfo. Creazione e ricreazione incessante delle forme e lotta strenua contro il tempo e la mortalità: sono questi le due polarità dialettiche unificate in quella pratica fatta di difesa e attacco, costruzione e disfacimento, ripugnanza e prepotente attrazione cui Picasso ha dato il nome di esorcismo. Ed è uno degli strani paradossi dell’arte picassiana non solo che la sua superstiziosa diffidenza per il mondo si sia trasformata in una straordinaria celebrazione dell’infinità diversità dell’universo sensibile e della potenza intellettuale che in esso si specchia, ma anche che un rituale segreto e ossessivo si sia tradotto per noi, i suoi disincantati spettatori, in una riaffermazione potente della forza di rigenerazione dell’arte, della sua capacità di rinnovare, nel cuore della modernità, il potenziale magico ed erotico delle immagini. «La pittura - aveva detto Picasso a Françoise Gilot – non è un’operazione estetica. È una forma di magia che fa da mediatrice tra questo strano, ostile mondo e noi, un modo per prendere il potere dando forma ai nostri terrori e ai nostri desideri»[7].

Note

[1]Kirk Varnedoe, Picasso’s Self-Portraits, in William Rubin (a c. di), Picasso and Portraiture, Representation and Transformation, catalogo di mostra (The Museum of Modern Art, New York, 28 aprile - 17 settembre 1996), The Museum of Modern Art, New York 1996, pp.161-62.

[2]Christian Zervos, Pablo Picasso. Catalogue de l’Œuvre, I-XXXIII, Cahiers d’art, Paris 1932-78

[3] André Bazin, Un film bergsoniano: Le Mystère Picasso, inChe cos’è il cinema?, Garzanti Milano 1986, pp. 191-98.

[4]Ibid., p. 196.

[5]John Richardson, A Life of Picasso, Volume I: 1881-1906, Random House, New York 1991, p. 438. Cit. in Kirk Varnedoe, Picasso’s Self-Portraits, cit., p. 172.

[6]André Malraux, La Tête d’obsidienne, Gallimard, Paris 1974, pp. 17-19.

[7]Françoise Gilot e Carlton Lake, Life with Picasso, Random House, New York 1989 (1964), p. 266.