Speciale

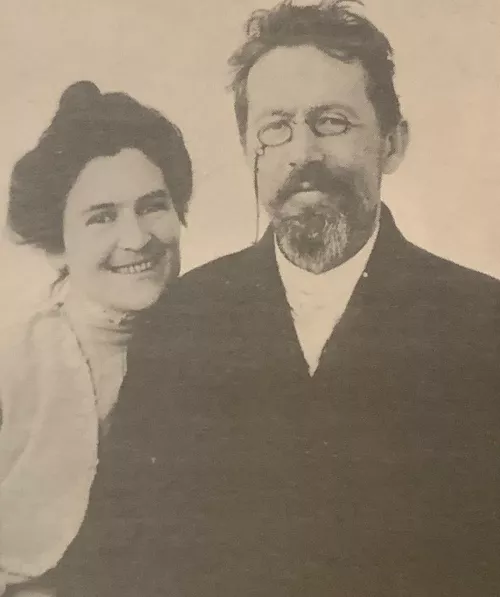

Ol’ga Knipper - Anton Čechov / Lo scrittore, la malattia, l’attrice

«Buon giorno cagnolino» «Buongiorno mio cane arrabbiato… mio cagnolino feroce… mio cagnone…». «Mio [cavallo] ungherese». Anton Pavlovič Čechov si rivolgeva così alla moglie, l’attrice Ol’ga Knipper, quando le scriveva dall’”esilio” di Jalta. Lei, prima di sposarlo, era stata l’Arkàdina del Gabbiano, la matura, annoiata proprietaria terriera sposata a uno scrittore parassita d’anime, Trigòrin. Anton aveva visto Ol’ga recitare nella famosa edizione del Gabbiano del Teatro d’arte di Mosca diretta da Nemirovič Dančenko e Konstantin Stanislavskij nel 1898, quella che aveva lanciato il testo, Čechov e quel gruppo di artisti radicali nemici della routine nell’empireo dell’arte scenica, aprendo le strade alle rivoluzioni teatrali del novecento. Lei aveva trent’anni, otto in meno dello scrittore medico. In un altro spettacolo Čechov l’aveva definita meravigliosa, la migliore di tutte.

Poi lei fa amicizia con la sorella di Anton, Marija. Qualche mese dopo Ol’ga è in vacanza nel Caucaso e lo scrittore aggiunge poche righe a una lettera della sorella: «Salve, ultima pagina della mia vita, grande artista della terra russa. Invidio i Circassi che vi vedono ogni giorno». Ol’ga risponde: «Credevo che lo scrittore Čechov avesse dimenticato l’attrice Knipper». Nel luglio del 1899 comincia la loro storia tormentata, perché un ostacolo si frappone all’amore e allo stesso matrimonio, celebrato comunque poco dopo.

Ol’ga Knipper.

Alcune notizie le traggo dalla bella biografia dell’autore del Giardino dei ciliegi scritta da Fausto Malcovati, Il medico, la moglie, l’amante (Marcos y Marcos, 2015). Lo studioso nel titolo non si sta riferendo a una donna, e neppure cita la Knipper: la moglie di Čechov è la medicina, nutrimento del suo spirito votato agli altri, filantropico, sempre pronto a dedicarsi ai sofferenti e ai poveri. L’amante, per tutta la vita, costantemente, è la letteratura, la scrittura di decine di racconti, di pièce brevi e di alcune – non molte – commedie regolari che mandano all’aria le convenzioni del teatro del tempo, e non solo del teatro, introducendo nella letteratura l’inazione, la noia, il fallimento, cioè il novecento. E poi, a dirla tutta, c’è un’altra amante, certo non cercata, di cui l’uomo avrebbe volentieri fatto a meno, ma che non gli dà tregua: la tubercolosi, che a poco a poco lo consuma, costringendolo ad allontanarsi da Mosca, dalla vita del suo teatro, il Teatro d’arte di Dančenko e Stanislavskij, di Ol’ga e di tanti altri grandi attori. Deve soggiornare al caldo – insomma, diciamo in un clima più caldo, più mite di quello della capitale – sulle rive del Mar Nero. Proprio quando si sposa con Ol’ga. Deve trasferirsi là quando lei non può muoversi, durante l’inverno, nel tempo della stagione teatrale.

E allora inizia questa corrispondenza, snervante, perché i due si scrivono tutti i giorni e le lettere ci mettono molti giorni ad arrivare. Qualcuna ritarda troppo. Qualcuna non viene consegnata, e si sospetta che sia bloccata, controllata forse dalla censura zarista. Per cui le domande e le risposte sono sempre sfasate, il desiderio e il racconto sono sempre elusi o delusi. I fraintendimenti nascono spontanei, e solo i “lampi dei telegrammi” (la definizione però è di Majakovskij, qualche decennio più tardi) possono squarciare una tenebra, fatta per lui di isolamento, scrittura faticata perché la tosse, la debolezza, la necessità di una vita sana gli impongono di passare poco tempo allo scrittorio; per lei di una esistenza brillante, di grande attrice, in uno dei teatri più sotto i riflettori della capitale.

Citiamo ancora da Malcovati, che sintetizza, da un corpus vastissimo di lettere, anche se accumulatosi in pochissimi anni:

Una storia d’amore così tenera, così delicata, così attenta, così ironica. E così disperata, così impossibile: lui sa di avere i giorni contati e non vuole farlo vedere, lei sa di non poter lasciare il teatro, che è la sua vita, la sua vocazione, sa di non poterlo raggiungere al Sud, dove il clima dà a lui un po’ di sollievo. L’una cosa e l’altra renderanno la loro futura vita coniugale un continuo, doloroso tormento. «Dove sei? Perché non sei accanto a me?» scrive continuamente Čechov. «Sogno di stare con te, ma stasera entro in scena alle 19:30» risponde lei. «Non è colpa di nessuno» le scrive lui «se il diavolo ha messo in te la passione del teatro e in me i bacilli della tubercolosi» (p. 188).

Incantamento diabolico. Tentazione.

Si sono scritti tanto, Anton e Ol’ga. In tutti i lunghi momenti di separazione. E probabilmente noi sadici posteri e lettori avremmo voluto che fossero stati più a lungo ancora divisi, perché quando in primavera si ricongiungono, quando con qualcuno dei suoi colpi di testa lui evade dal Sud per assistere a prove, non si scrivono più e noi non abbiamo testimonianze del loro amore, delle loro vite, dei loro tormenti. Non ci sono lettere. Gli epistolari marcano spesso la distanza, l’infelicità esistenziale e rappresentano il godimento degli esegeti, voyeur che credono che da gioie o sofferenze altrui qualcosa si possa rubare. Noi, proprio noi posteri. Immondo, in fondo, è spiare negli epistolari, in quegli stati di eccezione della convivenza, in lacerazioni che narrano che la vita non scorre normale, anonima, tale da non far rimarcare, da non far mancare nulla.

Čechov nel giardino della casa di Jalta.

I due si sposeranno nel 1901, dopo un viaggio di lui al caldo, in Italia e a Nizza. Inutile. Quando torna e va a farsi controllare da un amico medico, questi trova i suoi polmoni in uno stato pietoso. Si sposano ma la condanna è segnata.

Nelle lettere pubblicate nel volume lo scrittore Čechov non ha dimenticato l’attrice Knipper (il Melangolo, 1989), solo quelle scambiate tra il 1902 e il 1904, anno della morte di lui, Ol’ga a volte si attribuisce la colpa delle loro sofferenze per l’attaccamento al teatro, e Anton la incita a seguire la propria vocazione. Ol’ga scrive.

La notte non sono riuscita per lungo tempo ad addormentarmi, piangevo, pensieri cupi continuavano a insinuarmisi nella mente. Si vive di corsa e pare che tutto sia come dev’essere quando, all’improvviso, ecco che tutto si delinea con chiarezza straordinaria, tutta l’assurdità della vita. Mi sono improvvisamente vergognata di dirmi tua moglie. Che moglie sono mai per te! Tu sei solo, vivi nella nostalgia. Be’, a te non piace che io parli di queste cose. Che bisogno ho però, io, di parlare con te! Non posso vivere tenendomi tutto dentro (p. 83).

Lui la comprende e la incoraggia:

Cara, scrivi in continuazione che ti tormenti perché vivi a Mosca e non a Jalta con me. Ma che farci, amore? Riflettici sopra: se tu abitassi con me a Jalta per tutto l’inverno, la tua vita ne sarebbe danneggiata, e io mi sentirei pieno di rimorsi, la situazione non sarebbe affatto migliore. Sapevo di sposare un’attrice, cioè, quando ti ho sposata ero ben cosciente del fatto che d’inverno tu avresti abitato a Mosca. Non mi sento minimamente offeso o trascurato, al contrario, mi sembra che tutto vada bene, nei limiti del possibile, perciò, anima mia, non turbarmi con i tuoi sensi di colpa (p.91).

I toni spesso si fanno doloranti. Scrive Ol’ga il 29 gennaio 1903:

Dove sei, amore mio caro? Come desidero vederti, parlare con te! C’è qualcosa di assurdo nella mia vita. Come stai, cosa fai? Ma, del resto, perché queste domande? Io so tutto, tutto. Conosco il tuo modo di stare seduto nella poltrona a guardare il camino, e mi pare allora che quel camino diventi per te una cosa viva; il tuo modo di girellare, di fermarti accanto alla finestra e guardare lontano, il mare, i tetti delle case. So come ti siedi sul letto, accanto al tavolo, quando devi prendere qualche medicina, mi sembra di sapere tutto quello che pensi. Non saprei dirlo, ma sento (evidenziazione mia, ndr) i tuoi pensieri (p. 101).

Lei, da lontano, se lo figura, gli dà corpo, movimenti, sentimenti, azioni. In fondo non dobbiamo dimenticare che Ol’ga è un’attrice di Stanislavskij e l’esercizio delle “circostanze date”, dei “se magici” e di tutte le tappe per l’immedesimazione nel personaggio è base del suo modo di lavorare, per quanto il “metodo” del regista russo sia in sperimentazione e non sia stato ancora trasposto dall’esperienza alle pagine di alcuni suoi famosi libri. Addirittura in qualche momento può sorgere il sospetto che l’attrice goda di quell’assenza che stimola il lavoro della sua immaginazione.

Quanto al metodo teatrale, però, le missive ci rivelano qualcos’altro, molto interessante, scattando un’istantanea di un momento di transizione, tra un nuovo modo di intendere il teatro, come etica, vocazione, profondità, paradosso del fingere per cercare la verità, e una prassi che ricorda il lavoro spesso di routine di una “compagnia all’antica italiana”, con cambi frequenti di titoli di repertorio, liti per l’assegnazione delle parti, gelosie... Certo, i nuovi testi si provano più a lungo. Purtroppo Knipper poco ci dice come si provano.

Anche lui, Čechov, non va a fondo nel raccontare il proprio lavoro: ma qualcosa apprendiamo della fatica di terminare – a penna, e ricopiare, approfittandone per fare una revisione – l’ultimo capolavoro, Il giardino dei ciliegi, con la famosa frase poco intesa dai registi, «vorrei scrivere un vaudeville». L’umor nero traspare. Ogni tanto la vecchia amante, la letteratura, riappare, avvolgente, e toglie energie, insieme alla nuova vampira succhiasangue, la malattia:

Mia cara cagnolina, se non ti scrivo ogni giorno non è perché sono in collera (Dio me ne guardi!) ma semplicemente perché scrivere mi è venuto a noia, vederti, voglio vederti, e poi sono impegnato a scrivere un racconto. Dunque, se per un paio di giorni non avrai le mie lettere, non ti preoccupare (p. 100).

Lei pure soffre la mancanza, ma presto si distrae verso argomenti di vita d’attrice:

Come ti senti, caro? Non arrabbiarti per questa domanda.

Non faccio che pensare a te. Come stai, cosa fai? Mi prende una terribile vergogna di me stessa.

Abbiamo recitato Tre sorelle. Mi è molto riuscito il terzo atto, il quarto l’ho sentito intensamente e ho pianto (p. 81).

Čechov e Ol’ga Knipper tra gli attori del Teatro d’arte di Mosca.

A un certo punto Anton, che la chiama anche “vecchietta”, le propone di lasciare tutto, di mettersi in strada insieme, verso la Svizzera, verso i paesi caldi. Finalmente i due riescono a partire, dopo il debutto di grandissimo successo del lacerante Giardino dei ciliegi, in cui lei interpreta la parte principale, quella di Ljuba, l’erede dei vecchi proprietari espropriata della terra e dei ricordi, dei ciliegi tagliati per lottizzare e costruire villette. In realtà si tratta di un ultimo disperato tentativo di cercare una cura, o almeno di un lenimento. Lui, in quel viaggio in una località climatica della Foresta Nera, morirà, in albergo.

Anton, lei riferisce, dirà «Ich sterbe» – muoio –, dopo che il dottore chiamato per accertarsi del suo stato di salute avrà decretato che è disperato. Allora quel medico pietoso e bon vivant farà venire una bottiglia di champagne, per un ultimo calice di brindisi alla vita.

Čechov fa una morte crepuscolare, come quella che immaginiamo per i suoi personaggi rassegnati alla sopportazione e alla sofferenza, in attesa di un mondo nuovo che forse arriverà tra quattrocento anni (o forse, più probabilmente, insinuiamo, mai). Degli ultimi momenti di vita dello scrittore rimangono le testimonianze di alcune pagine di diario scritte da Ol’ga. Sembra il finale del Werther di Goethe, con l’amico che testimonia le ultime convulse ore del giovane; e forse l’idea del calco letterario, o perlomeno della messa in scena del grande destino, non è peregrina. Il vestito bianco ordinato in città, il medico, lo champagne, l’ultima frase, in tedesco. La notte

così spaventosa per il suo silenzio e per le onde di nebbia che animavano di una strana vita ogni angolo, e il profilo di Anton Pavlovič, quasi seduto che respirava a fatica. […]

E quando se ne fu andato quello che era stato Anton Pavlovič, una farfalla notturna, grigia, di dimensioni enormi entrò dalla finestra e prese a battere in modo penoso contro i muri, il soffitto, la lampada, come in un’agonia di morte (pp. 273-274).

Ol’ga riprenderà a scrivere al suo poeta il 19 agosto (era spirato il 2 luglio), un diario in forma di lettere all’amato:

…E finalmente riesco a scriverti mio caro, amato e lontano [sempre lontano, ndr], e così vicino, Anton mio! Dove tu sia adesso, io non lo so. Da molto tempo aspettavo il giorno in cui mi fosse possibile scriverti. Oggi sono arrivata a Mosca, sono stata sulla tua tomba… Com’è bello laggiù, se tu sapessi! Dopo l’arido sud tutto qui sembra così vivido, profumato, si sente l’odore della terra, del verde, gli alberi stormiscono così dolcemente. Che cosa incomprensibile che tu non sia più tra i viventi! Ho un bisogno così grande, grande di scriverti, di raccontarti tutto quello che ho vissuto negli ultimi tempi della tua malattia e dopo l’istante in cui il tuo cuore ha cessato di battere, quel tuo cuore esausto, consumato dalla sofferenza.

Mi sembra strano adesso scriverti, ma lo desidero pazzamente. E mentre ti scrivo mi pare che tu sia vivo e, in qualche luogo, aspetti la mia lettera. Amore mio, mio caro, tenero, lascia che ti dica parole affettuose, tenere, lasciami accarezzare i tuoi capelli di seta, soffici, lascia che guardi nei tuoi occhi buoni, luminosi, dolci (p. 277).

La forma lettera – con le sue distanze, le sue descrizioni di vita quotidiana, gli affanni, perfino le questioni di soldi, i sogni, gli ardori – era la cifra di questa relazione? Era un rapporto tra due persone mature, ognuna con un proprio mondo già definito, che provavano a mettersi in ascolto l’uno dell’altro. La lontananza, la consapevolezza della morte in agguato, rendeva il loro amore urgente, struggente e paziente, senza fiato, con quella stessa infinita gamma di sfumature, silenzi, rammarichi, entusiasmi, fallimenti che agivano nei personaggi di Čechov. Aleggiava continuamente, mi sembra, la voglia di strappare giorni al tempo, a volte simile allo stupore del goffo garçon d’hotel che arriva nella notte, stropicciato, svegliato all’improvviso, a portare lo champagne al moribondo nell’Incarico, il breve racconto dedicato al trapasso di Anton Pavlovič dallo scrittore Raymond Carver.

Con la discrezione di un autore che diceva che Tolstoj e Dostoevskij «sono alcol, noi siamo limonata», alla fine questo epistolario testimonia soprattutto una enorme passione per le sfumature della vita e una sfida delicata ma urgente all’impossibile.