Speciale

Kafka e l’illusione di Oklahama

“Il grande teatro di Oklahama vi chiama! Chiama solo oggi, solo una volta! Chi perde l’occasione adesso, l’ha persa per sempre!”.

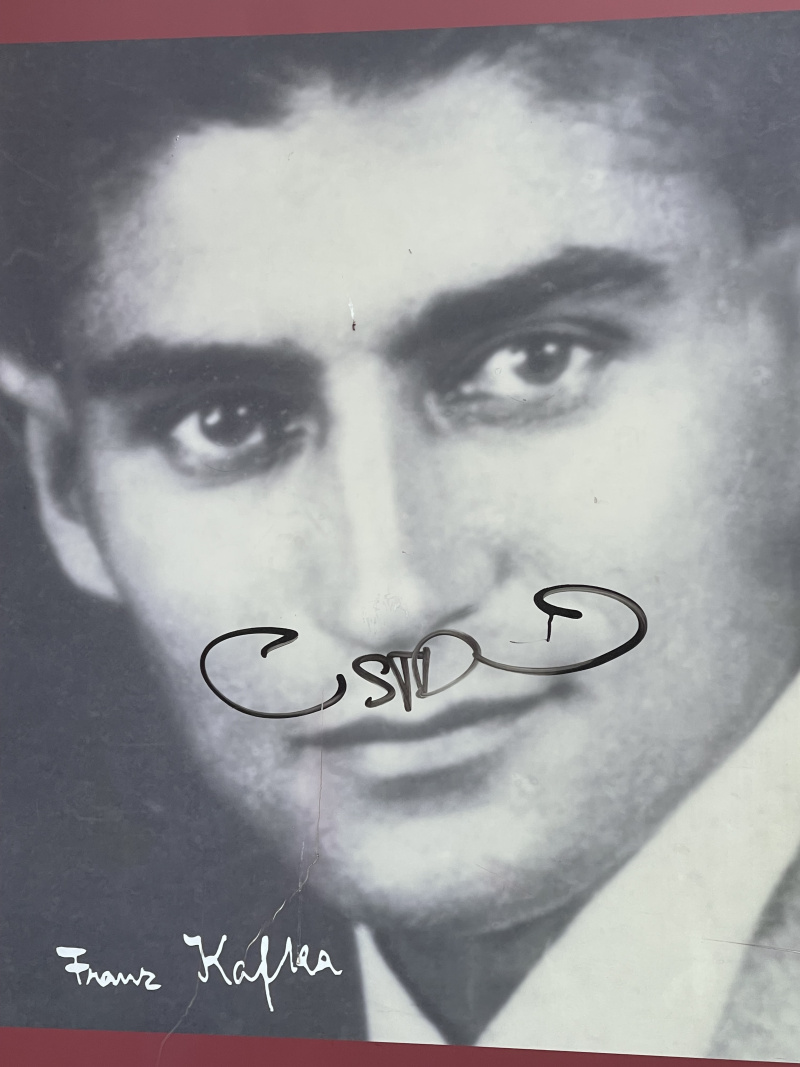

Franz Kafka avrebbe voluto intitolarlo Il disperso, il suo “romanzo americano”. Non lo portò a termine. Già, perché non lo finì? Il materiale che noi leggiamo oggi era pronto nel 1914, dieci anni prima della morte. Ma forse esso non riusciva a contenere la materia pensata: avrebbe potuto estendersi all’infinito e perciò non arrivava ad assumere un’altra forma che quella della dispersione.

Nella traduzione di Silvia Albesano per il Saggiatore il romanzo che racconta di Karl Rossmann, cacciato di casa dal padre e spedito in America per una colpa commessa da altri (era stato sedotto da una cameriera, rimasta incinta), si sviluppa in modo sequenziale per 264 pagine. Seguono due frammenti: l’uscita di casa e la vendita della mostruosa, gigantesca Brunelda, un’altra cantante senza voce come Josefine, diva icona del popolo dei topi, capace solo di squittii; il grande teatro di Oklahama, capitolo staccato, forse finale o forse snodo per altre avventure mai scritte.

Oklahoma? No, Oklahama. L’errore viene da un libro di Arthur Holitscher che molto probabilmente fu una delle fonti di Kafka, che mai sbarcò oltre oceano: Amerika Heute und Morgen. In esso era mostrata la foto, spaventosa, del linciaggio di un nero in quella che veniva chiamata Oklahama.

“Teatro naturale di Oklahoma”, come troviamo scritto in altre versioni? Il termine “naturale” è impegnativo in una rappresentazione che ci appare ispirata ai grandi misteri sacri medievali fitti di angeli e diavoli, con qualcosa del Grande Spettacolo Barnum e del musical (Roberto Calasso). Ci piace immaginare che quel “naturale” rimandi alle parole di Amleto ai comici nella tragedia di Shakespeare:

“Dite la battuta, vi prego, nel modo in cui ve l’ho pronunciata io, in modo naturale. Se vi metteste a vociare, come fanno tanti attori, preferirei che a recitare i miei versi fosse un banditore di piazza”. Il principe di Danimarca chiede agli attori di farsi specchio della natura, contemperando parola e azione, controllandosi ma non tanto da togliere vita alla parte. Essere “naturali” è una delle grandi aspirazioni dell’uomo alienato, avviluppato in un sistema che sembra averlo allontanato dalle sue origini. Una delle grandi illusioni nella vita associata e nel teatro: essere “organici” e (o) trasformarsi in perfetto specchio della realtà, farsi tutt’uno con essa, per ritrovare un’integrità perduta.

Il disperso. Il romanzo guarda a Dickens e a certe sue storie picaresche, che mettono in scena le disavventure di un giovane sfortunato, per condizione sociale o per destino avverso, in una società ostile. Ma assume subito un tono ‘favolistico’ con una ricostruzione della novità dell’America rispetto al vecchio mondo che, senza avere i toni ammirati e sostanzialmente elogiativi dei successivi poemi di Majakovskij e García Lorca, penetra la magnitudine di quella società, la sua spropositata attivistica grandezza e modernità, la serializzazione dell’individuo a cui porta.

L’arrivo a New York, con Karl che vede la Statua della Libertà brandire una spada, il primo contrasto sulla nave con la perorazione della causa del fochista, l’incontro con lo zio e la residenza presso di lui, quindi la visita alla villa di Pollunder introducono ad architetture labirintiche, dove il protagonista adolescente si perde, incapace di ritrovare la propria cabina tra corridoi della nave improvvisamente moltiplicatisi alla sua percezione o tra le stanze dei piani di una magione di campagna che sembrano un’architettura impossibile di Escher. Il protagonista è trascinato negli spazi verticali di New York, rapito dal flusso continuo, inarrestabile, di luci e di movimento che ammira dalle finestre del palazzo dello zio, ed è portato ad attraversare una porzione di paese a livello terra, trasportato in un’auto con autista, recandosi in visita alla casa di campagna di Pollunder. Vede gente che si affretta verso i teatri, terrorizzata di essere in ritardo, poliziotti che contengono gruppi di operai in sciopero, una massa di manifestanti che straripa a passi piccolissimi cantando e innalzando striscioni su strade che sembrano vaste come piazze. Un senso di ansia lo invade, temperato dalla sicurezza di ritrovarsi presto tra mura delimitate, protette, sicure.

Questa immersione in un’America ‘lussuosa’ e protetta non durerà a lungo: per altre trasgressioni veniali o decisamente inesistenti Karl è proiettato nella struggle for life del grande paese, finora appena intravisto da lontano. Cacciato con una lettera dello zio, messo sulla strada, deve trovare il modo di sopravvivere. E incontra due derelitti o malandrini, Robinson e Delamarche, che tentano variamente di dirigerlo, irretirlo, derubarlo, ridurlo in soggezione. Staccatosi da questi due parenti del Gatto e della Volpe di Pinocchio (ci sono echi del romanzo di Collodi in questa storia?), verrà impiegato nel Grand Hotel Occidentale. Anche qui decine di piani, migliaia di camere e di clienti, ascensori che salgono e scendono, porte che si aprono e chiudono, luci, ma anche conflitti, tra i giovani addetti agli ascensori come lui, con capi severi che puniscono e torturano (il capo portiere) per una mancanza apparentemente di poco conto. Nello scioglimento di questa storia assistiamo ancora a una febbrile scena di movimento, che assume le movenze di un puro slapstick, forse frutto della passione di Kafka per le prime comiche del cinema muto. Karl, cacciato, cerca di uscire dal grande albergo (emblema del nostro occidente: “Grand Hotel. Gente che viene, che va... tutto senza scopo” dirà il cliente di uno di questi alberghi in un famoso film degli anni trenta). Non riesce ad attraversare la strada, perché si trova di fronte a un flusso inarrestabile di macchine: chi vuole varcarlo, come in una comica, passa dentro le macchine, attraversandole… Ha appena trovato un passaggio quando due ragazzi degli ascensori gli portano Robinson bendato e fasciato che, ubriaco, si lamenta di essere ferito, scatenando l’ilarità dei due giovanotti e rallentando ancora il suo distacco…

C’è uno spirito giovanile, sempre, in questo romanzo. Scanzonato, anche nei momenti più difficili, potremmo dire. Una voglia di esplorare, di provare una strada o un’altra, per arrivare a stringere qualcosa che dia una condizione di vita anche appena decente. Un disperdersi, precipitare, ma sempre con la fiducia di ritrovarsi, di trovare qualcosa. O almeno di cercarla con paradossale, indomita fiducia.

L’ultima parte della trama sequenziale mostra Karl schiavo di Robinson e Delamarche, che si scambiano i ruoli del torturatore e dell’amico, ai servigi di madame Brunelda, in una casa stipata di cose, di oggetti, armadi, vestiti, dove per respirare bisogna andare a caccia di spazi liberi.

Entriamo in una ossessiva civiltà degli oggetti, del movimento spesso senza scopo e della stasi per bulimia, in un’estensione del dominio della massa e della dipendenza da essa.

Il frammento del teatro di Oklahama, staccato dal resto della trama, sembra promettere un altro mondo: “All’ippodromo di Clayton oggi, dalle sei del mattino a mezzanotte, verrà ingaggiato personale per il teatro di Oklahama! Il grande teatro di Oklahama vi chiama! Chiama solo oggi, solo una volta! Chi perde l’occasione adesso, l’ha persa per sempre! Chi pensa al suo futuro è dei nostri! Chiunque è il benvenuto! Chi desidera diventare un artista si faccia avanti! Tutti possono esserci utili, ognuno al suo posto! […] Sia maledetto chi non ci crede! Forza, a Clayton!”. Sembra una chiamata a una scelta definitiva di tipo escatologico: lasciate tutto, abbracciate la nostra fede e sarete salvati; ma assomiglia anche a un refrain pubblicitario, pieno di contraddizioni (chi vuol diventare un artista… ognuno al suo posto…), con quell’incitazione a presentarsi subito, come vediamo ogni sera alla tv con la reclame di noti divani che promettono sconti da usufruire in fretta, immediatamente, “fino a domenica”, per poi essere puntualmente reiterati.

Karl spende gli ultimi soldi per acquistare un biglietto per arrivare subito a Clayton ed essere tra i primi a presentarsi. E qui ancora si agita la suggestione pinocchiesca, quando il burattino per assistere al gran teatro dei burattini vende l’abbecedario che gli ha comprato il babbo vendendosi, d’inverno, la giacca. Giorgio Fontana nel suo Kafka. Un mondo di verità (Sellerio) nota come Pinocchio da burattino diventi bambino perbene, mentre Karl da ginnasiale mitteleuropeo a modo sempre più si spersonalizzi come marionetta nei nuovi territori del grande continente della tecnica, del profitto, dello spettacolo globale.

Karl arriva nel grande ippodromo dove si svolge il reclutamento e viene accolto da un concerto discorde di trombe suonato da un centinaio di ragazze travestite da angeli. Tra di loro ritrova Fanny, una che dice di conoscere, ma che noi non abbiamo incontrato: forse appariva in parti che non ci sono arrivate? Lei stessa annuncia che gli angeli saranno sostituiti da uomini vestiti da diavoli, sempre issati su trespoli, spesso altissimi, che ne sproporzionano le figure, rendendole inquietanti. L’impressione, a leggerlo, è che questo discanto assomigli a un clangore di clacson nell’ora di punta di una metropoli paralizzata, o all’accompagnamento jazz di un musical.

Karl arriva alle selezioni per ottenere il posto. I candidati sono divisi tra vari uffici secondo le competenze che hanno per i lavori o gli studi svolti precedentemente. Lui si presenta come ingegnere, poi si ridimensiona come aspirante ingegnere e così via rinuncia via via a fingere di essere altro da sé, per accedere al gruppo di chi ha frequentato scuole medie in Europa. E quando gli chiedono come si chiama, risponde: “Negro”. Si riferisce, evidentemente, al nero linciato dell’immagine contenuta nel libro di Holitscher, lo “strano frutto” di un’America della frenesia attivistica, della democrazia (“tutti sono i benvenuti”), ma anche della ferocia razzista. Karl si annulla, si fa Negro, niente, zero, come Jacob von Gunten, il protagonista del romanzo ‘servile’ di Robert Walser (1909). Di fronte alla ricchezza, al dinamismo, alla furia, alle possibilità dell’America diventa l’ultimo. Un senza nome. Un paria. E comunque viene assunto, come tecnico, e inviato verso la prima tappa del grande Barnum, del rutilante spettacolo metafisico di massa del tentativo di emersione dall’anonimato e di ricaduta continua. Si disperde completamente, con fiducioso spirito giovanile, nella grande recita di una modernità sentita come affascinante e minacciosa. Ritrova anche un compagno dell’Hotel Occidentale, il mite Giacomo, e con lui si avvia in un viaggio di due giorni in treno, rapito dai panorami selvaggi della Grande America, con il controcanto derisorio di alcuni ragazzotti che stanno nel loro stesso vagone.

Qualcuno ha colto lo spirito profetico della messinscena del grande teatro di Oklahama. Spinge verso il musical di Busby Berkeley, nota Calasso in Allucinazioni americane. Ma quegli angeli e quei diavoli richiamano anche gli spettacoli di massa seguiti alla rivoluzione russa, figuranti che bene starebbero tra i Puri e gli Impuri di Mistero buffo di Majakovskij o nella sua rievocazione circense dell’Ottobre, Mosca arde, come pure in grandi spettacoli di agit-prop o nelle celebrazioni del nazismo. Tutti eventi posteriori, come i grandi colossal cinematografici con l’impiego di vaste masse. Giorgio Fontana nel libro citato si spinge più avanti con una lettura che confessa evidentemente suggestionata da fatti successivi: “Rileggendo questo capitolo vengo sempre colto da una suggestione spettrale: l’intera procedura, con le sue continue minuzie e il senso di falsità che trapela sotto l’entusiasmo, ricorda una selezione ben mascherata di persone che stanno per essere spedite ai campi di sterminio”. Profetismo? O semplicemente (semplicemente?) capacità di leggere in maniera fantasmatica nella giovanissima società di massa alcuni dei suoi possibili sviluppi?

Con il teatro di Oklahama siamo davanti a una promessa di futuro o solo a un altro episodio di uno spaesamento, di uno spossessamento, che disperde l’individuo da sé stesso, come sarà per Josef K, per K, per tanti altri protagonisti della narrativa di questo autore ferocemente comico, surrealisticamente realista, irrimediabilmente grottesco? Non possiamo dirlo con certezza, e allora ogni immaginazione, alla fine, è lecita, se non bastasse quello che abbiamo letto nelle parti rimaste del romanzo. Kafka voleva fossero bruciate. E Max Brod, l’amico fedele, lo tradì pubblicandole (a lui si deve il titolo America, con il quale l’opera è stata a lungo conosciuta). In questo incompiuto che noi ci troviamo proditoriamente davanti oggi sta la forza di un’opera cesellata e continuamente aperta, inesauribile nei suoi spunti su un mondo che è ancora, sempre di più, il nostro.

Leggi anche:

Marco Belpoliti, Kafka e la vergogna

Guido Monti, Una carezza alla nuca di Kafka

Giuseppe Di Napoli, Kafka, scarabocchi e disegni

Andrea Pomella, Kafka. La vita è qualcosa di più di un gioco di pazienza

Francesco M. Cataluccio, Kafka. Un tram chiamato lampione

Alessandro Banda, Kafka: una volta, sai, ero un gran disegnatore...

Paola Albarella, Tutto “Il processo” a Berlino

Gabriele Gimmelli, Il gabinetto delle meraviglie del dottor K.

Andrea Giardina, Gli animali di Kafka

Marino Freschi, Franz Kafka: assalto al limite

Giuseppe Lupo | Come leggere Kafka

Alessandro Banda | Franz Kafka, La tana

Antonio Attisani | Kafka: la passione teatrale

Giulio Schiavoni | Il fochista di Franz Kafka

Giorgia Antonelli | Lettere a Milena. Tenere in camera un uragano