Fotografi assassini / Medardo Rosso. Siamo scherzi di luce

Gli vengono amputate prima alcune dita e poi parte di una gamba nel tentativo di fermare un’infezione, provocata dalla caduta di alcune lastre fotografiche su un piede. Muore di setticemia il 31 marzo del 1928. La fotografia ha avuto una parte importante nella vita di Medardo Rosso, tanto quanto nella singolare circostanza della sua morte.

Medardo Rosso, Bookmaker, 1894. Cera. Mart, Rovereto.

Rosso porta lo sguardo cinematografico dentro la scultura con le sue “riprese” dall’alto (Mario Negri, Limite-infinito: impossibile il primo, naturale il secondo, catalogo della Mostra di Medardo Rosso alla Permanente, Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano 1979, p.115) e lo sguardo plastico dentro la fotografia che taglia, disegna e graffia. Nel saggio Rosso. La forma instabile (Skira, Milano 2007) Paola Mola scrive che Rosso trasferisce “l’incertezza della forma nello spessore della carta emulsionata. Sfocate, mosse, tagliate di sghembo, macchiate, ingrandite, riprese a biacca o a matita e stampate di nuovo, ridotte e ristampate ancora” (p. 25). Utilizza in modo improprio la fotografia per “reinventare” il medium, con largo anticipo su alcuni esperimenti dell’arte contemporanea. “Mai conosciuto gente più legalmente assassina dei fotografi” dichiara Rosso in una lettera inviata a Ricci Oddi il 22 marzo 1927, disapprovando il meccanicismo e l’aderenza del fotografo alla specificità del medium.

Medardo Rosso, Femme à la voilette, stampa gelatina bromuro d’argento, particolare ingrandito, stampato, rifotografato e ristampato con viraggio su carta lucida, da una fotografia d’insieme della sala Rosso alla Mostra straordinaria delle opere di Ca’ Pesaro nel Palazzo dell’Esposizione ai giardini, Venezia 1921. Archivio Medardo Rosso.

Dal dissolversi della specificità del medium fotografico nasce uno sguardo. Possiamo immaginare l’emozione di Rosso nel vedere affiorare le immagini fotografiche sotto il velo liquido, fluttuante e trasparente dell’acido di sviluppo, forse le prime immagini effimere, transitorie e smaterializzate che un artista può avere consapevolmente afferrato come tali, a giudicare dallo sviluppo di alcune stampe, arrestato dall’artista prima che l’immagine fotografica si fosse formata del tutto. Rosso concepisce le sue opere come supporti al flettersi improvviso della luce, al bagliore che lo ha folgorato passeggiando di notte lungo un boulevard oppure scostando una tenda. Nel tocco trasferito dalla creta alla cera si concentra un “effetto” di luce con il quale l’immagine emerge dalla materia che “bisogna dimenticare”, sostiene Rosso, un “effetto” di evanescenza e pulviscolarità che l’artista ottiene sovrapponendo al processo plastico di formatura e stampaggio quello di ripresa e stampa fotografica.

Veduta della mostra Rosso. La forma instabile a cura di Paola Mola. In primo piano Enfant au sein (1890) e Bookmaker (1894) sullo sfondo. Peggy Guggenheim collection, Venezia 2007.

C’è chi ritiene che solo col medium fotografico, l’artista abbia “raggiunto l’effetto finale che ricercava”. È l’opinione di Gloria Moure che nel 1996 ha organizzato la prima mostra fotografica di Rosso. In aperta polemica con le opinioni di Moure, accusata di aver forzato antistoricamente l’interpretazione dell’opera, Luciano Caramel, curatore della mostra Medardo Rosso. Le origini della scultura moderna, organizzata nel 2004 al MART, ribadisce che la scultura e non la fotografia “costituisce il raggiungimento ultimo di Rosso” e che il superamento della statuaria e della scultura-oggetto avviene “entro, e non oltre, la scultura”. Ci vorrà la mostra alla collezione Peggy Guggenheim di Venezia curata da Paola Mola nel 2007 per dirimere la questione portando l’attenzione sulla “instabilità” dell’immagine causata dal suo “trasferimento” da un medium all’altro.

Veduta della mostra Solo - Medardo Rosso a cura di Marco Fagioli e Sergio Risaliti. Museo del Novecento, Firenze.

Alla mostra decisiva del 2007 ne sono seguite molte altre, fra queste quella in corso al Museo Novecento di Firenze: Solo – Medardo Rosso (fino al 28 marzo). La mostra, curata da Marco Fagioli e Sergio Risaliti, porta l’attenzione sulla serialità della produzione di Rosso “caratteristica che lo rende particolarmente vicino alla pratica contemporanea dell’Arte Minimal e Concettuale” e sull’aspetto materico delle sue sculture che “ne ha fatto un punto di riferimento per gli artisti di tutto il Novecento, da Jean Dubuffet a Giuseppe Penone, dall’Art Brut all’Arte Povera”. L’opera di Rosso apre quindi in molte direzioni, allo stesso modo del suo formidabile assemblaggio fotografico del 1904, nel quale gli allineamenti tengono insieme i vari ritagli fotografici di cui l’opera è composta ma al tempo stesso, nel loro convergere e divergere, tradiscono la molteplicità dei punti di vista, come nella prospettiva multipla ellenistica e nella pittura di Duccio di Buoninsegna (Trasferimenti, pp. 13 e 22).

Medardo Rosso, assemblaggio di fotografe a sua volta fotografato. Aristotipo su cartoncino rigido, 1904. Collezione privata.

Mentre la mostra al Museo del Novecento di Firenze sta per terminare, un’altra mostra sull’opera di Rosso sta per iniziare.

Fine all’inizio.

Fine all’inizio. Commento alla prima fotografia di Rosso è un testo di Paola Mola su una fotografia del 1883, che Rosso invia al pittore romano Baldassarre Surdi (Warburghiana – KBW, 2008). La fotografia è un suo autoritratto a venticinque anni nello studio di Milano. Attraverso quest’immagine la parola “Fine”, scritta su un ritaglio di portone posto alla base della scultura La vecchia (a sinistra della foto) entra in rapporto con la scultura stessa richiamando significati oggi perduti. La fine era il titolo del quadro di Morbelli con i vecchi al Pio Albergo Trivulzio (oggi chiamato Ultimi Giorni e conservato alla Gam di Milano). Nel trasferire l’immagine dalla scultura alla fotografia, lo scatto del 1883 trascina con sé anche la parola “Fine”. A tal proposito Mola si chiede: “questo giostrare tra parola e immagine di Rosso a venticinque anni, che viene da quel mondo d’enigmistica ironia che erano le Indisposizioni artistiche, non è forse la storia di significati che si formano per analogia di forme e suoni che dal sogno di Alessandro a Tiro (Artemidoro,4.24) attraverso il concettismo del Seicento e i capricci di Goya, riesplode nel grande Carnevale dadaista?”. Ponendo un problema metodologico non da poco alla storia dell’arte (mi riferisco al metodo anacronistico), la domanda getta una luce potente sul nostro modo di pensare per immagini e parole, che la fotografia richiama e che Rosso sigla con uno scapigliato “cucù”, sporgendo la testa da dietro un pannello.

Medardo Rosso nello studio al numero civico 12 di via Solferino a Milano nel 1883. Fotografia di fotografia con collage.

Nell’opera di Rosso lo scambio non è solo fra scultura e fotografia. I segni che graffiano le superfici delle immagini fotografiche e tipografiche (in alcuni casi Rosso interviene anche su ritagli tipografici) mettono in rapporto la fotografia e la tipografia con il disegno e in modo sottile e nascosto anche con la scrittura, legata da antica parentela alla scultura. Il termine “scultura” conserva infatti nel suo etimo la radice di “scrivere” (scrivere, incidere e scolpire hanno la stessa radice etimologica). Attraverso questi segni il “trasferimento” rende ancora più “instabile” l’immagine, portandola in regioni del vedere e del pensare sempre più complesse e sottili, forse addirittura infrasottili. L’“instabilità” dell’immagine causata dal suo “trasferimento” da un medium all’altro si eleva così alla massima potenza diventando un formidabile paradigma per le pratiche di “traduzione” in atto nell’arte contemporanea. Per esempio nell’opera di Philippe Parreno che, utilizzando il codice Morse, “traduce” in lampi di luce tutte le parole contenute nel romanzo Le Mont Analogue di René Daumal. Chissà cosa ne avrebbe pensato Rosso che sui suoi fogli stenografava notazioni di luce, abbagli e ombre fuggenti.

Medardo Rosso, Yvette Guilbert, stampa gelatina bromuro d’argento con ritocchi a grafite, incisioni di lametta, macchiata con correzione a biacca, incollata su cartone ritagliato a mano; ingrandimento, fotografia di fotografia scontornata a tempera, 1909-10. Archivio Medardo Rosso.

All’aspetto grafico della sua opera è dedicata la mostra Medardo rosso. Cinque disegni (galleria la meridiana, Monza, via Dei Mille 4, fino al 4 maggio), che “inizia” esattamente “alla fine” dell’altra. Nel saggio pubblicato in catalogo, seguendo la traccia degli studi di Paola Mola, il curatore della mostra Leonardo Denti analizza alcuni aspetti della complessa e problematica opera di Rosso. I segni tracciati sui fogli in mostra denotano la stessa violenza “affilata” determinata dalla velocità e dalla pressione del gesto, presente anche nel tocco di alcune sculture e nella loro “traduzione” fotografica, come dimostra la stampa al bromuro d’argento scontornata a tempera con ritocchi a grafite e incisioni a lametta, tratta del gesso Yvette Guilbert. Come si potrebbe definire quest’oggetto grafico, pittorico e fotografico, che riceve l’impronta di una scultura? Il concetto di “trasferimento” che rende “instabile” l’immagine spostandola da un codice visivo all’altro qui è più che mai evidente. A proposito di questi “trasferimenti” val la pena di ricordare che nel catalogo del 1979 metà dei disegni risulta conosciuta solo attraverso le lastre fotografiche conservate a Barzio nel Museo Rosso.

Dettaglio di uno dei disegni in mostra.

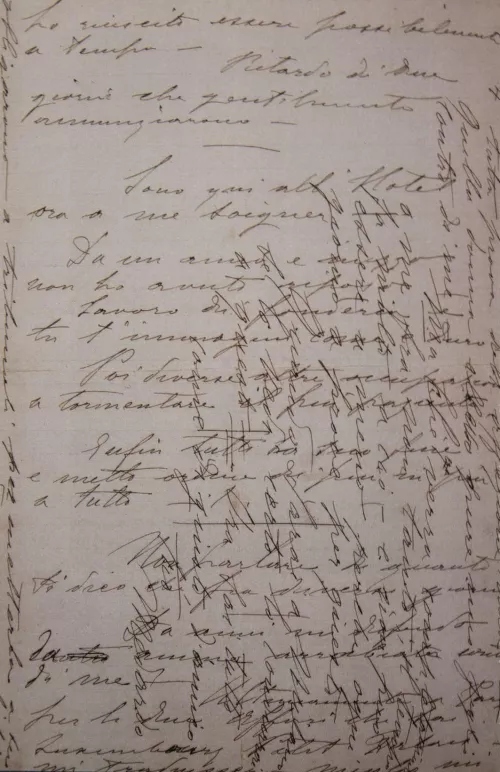

I cinque disegni in mostra alla galleria la meridiana hanno una rapidità stenografica resa attraverso segni carichi di materia tracciati con matite litografiche e altri più leggeri a grafite. La tessitura chiaroscurale è eseguita con gesto sicuro quanto quello, più regolare e fluido, che infittisce il secondo foglio della lettera inviata da Rosso ad Ardengo Soffici il 15 giugno 1906 circa. Osservando la pagina, alcuni segni con andamento diagonale ricordano i grafismi automatici e reiterati tracciati sovrappensiero, ma ruotandola in senso antiorario di novanta gradi scopriamo che questi stessi segni sono lettere alfabetiche. Il pensiero e ciò che gli sta sopra (sovrappensiero) s’incontrano con un lampo che attraversa la mente, forse lo stesso lampo, bagliore o riflesso di luce che Rosso stenografa sui suoi fogli perché, secondo le idee diffuse da un testo divulgativo pubblicato a Milano nel 1867 (Ludwig Büchner, Forza e Materia), che Rosso fece sue, il nostro spirito non è altro che materia ed energia, di cui la luce è l’espressione massima. “Finché penso non sono che uno scherzo di luce” scrive Rosso in una lettera.