Festival of Italian Literature in London / Migrazioni: diritti violati

Lorenzo Pezzani, co-fondatore di Forensic Oceanography, partecipa alla tavola rotonda Detecting Violence insieme a Matteo De Bellis di Amnesty International durante il Festival of Italian Literature in London.

Cosa è Forensic Oceanography?

Forensic Oceanography (FO) è un progetto d’inchiesta sulle politiche della migrazione nel Mar Mediterraneo che ho iniziato nel 2011 insieme a Charles Heller, In collaborazione con una vasta rete di attivisti, ONG, giornalisti e scienziati, abbiamo prodotto una serie di rapporti, ricostruzioni, mappe, video, piattaforme online ed articoli che tentano di fare luce sulle violazioni dei diritti dei migranti e le morti in mare, evidenziando lo stretto legame che esiste fra tali morti e le politiche migratorie dell’Unione Europea e dei suoi stati membri.

Quali strumenti usa Forensic Oceanography?

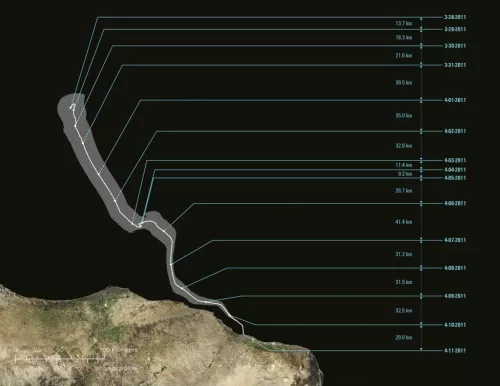

FO opera all’intersezione di diverse pratiche e conoscenze, dal giornalismo investigativo alla scienza forense, dalla ricerca accademica alle arti visive, e cerca di intervenire in diversi ambiti: non solo giuridico ma anche accademico e artistico, e più in generale politico. Utilizziamo tecniche spaziali e visive (mappe, modellazione 3D, analisi fotografica, ecc.) per documentare le violazioni dei diritti dei migranti che avvengono in mare, in un luogo cioè che per lungo tempo è rimasto uno spazio inaccessibile alla società civile. Per superare questa opacità e capire cosa stava succedendo in mare ci siamo serviti anche di nuovi strumenti, come immagini satellitari, dati oceanografici e i tracciati delle navi. Alcuni di questi sono gli stessi strumenti usati dagli stati per controllare i loro confini, ma nel nostro caso il tentativo è stato quello di praticare uno “sguardo disobbediente”, re-indirizzando la “luce” da loro prodotta verso la violenza che sempre accompagna il regime dei confini.

Il Guardian poche settimane fa parlava di compassion fatigue per descrivere l’apatia ormai diffusa anche nella parte più attiva della società civile davanti a fenomeni, come quello delle morti in mare, che appaiono qualcosa di troppo grande per l’azione individuale...

La tua domanda solleva almeno due questioni collegate l’una all’altra. Innanzitutto la questione di cosa sia possibile fare di fronte all’enormità di migliaia di morti in mare e all’apparente inerzia di questa situazione. Con FO il tentativo è stato quello di usare la ricostruzione di naufragi, come quello della cosiddetta “Left to die boat”, come prismi attraverso cui mettere in evidenza e denunciare le radici profonde di questa crisi permanente. In questo senso abbiamo cercato di contribuire agli sforzi di chi, in questi anni, ha dimostrato come questi naufragi non siano delle tragedie “naturali”, ma il risultato di precise politiche che costringono migliaia di persone a rischiare la propria vita per potersi spostare. Certo il bilancio in questo senso non può essere che negativo, ma nonostante tutto la consapevolezza è di aver contributo a creare nuovi strumenti per opporsi e contestare questo stato di cose. L’invenzione di nuove forme di lotta rappresenta sempre un momento di speranza.

Quella che descrivi è un politica europea che deliberatamente ha decretato la necessità di una violenza deliberate e strutturale per proteggere i suoi confini.

Esatto. E questo mi porta alla seconda parte della tua domanda precedente: la violenza dei confini è strutturale non solo perché avviene in maniera costante e sistematica, ma anche perché istituisce una relazione particolare fra violenza e visibilità. La violenza a cui sono sottoposti i migranti nel Mediterraneo è ormai invisibile non perché tenuta segreta, ma al contrario perché è entrata a far parte della stessa struttura della nostra società, è legittimata e normalizzata nel quotidiano al punto di non essere più percepita come tale. Per la maggior parte dei legislatori italiani ed europei degli ultimi trent’anni è normale che migliaia di persone muoiano nel Mediterraneo. In questo ovviamente gioca un ruolo fondamentale un razzismo strutturale che affonda le proprie radici nella nostra storia coloniale, riproducendo gerarchie secondo cui alcune vite contano più o meno di altre, o non contano affatto.

Alla luce di questa riflessione, qual è la situazione oggi nel Mediterraneo?

La situazione attuale è drammatica. Ci troviamo, ormai da un paio di anni, alla fine di un ciclo che era iniziato nel 2011 con le cosiddette primavere arabe. Tali rivolte (che forse sarebbe più appropriato chiamare mediterranee per porre l’accento sui tanti punti di contatto fra le rivolte della sponda sud e quelle della sponda nord contro le politiche di austerità) marcano un momento di rottura che apre una breccia nel confine che gli stati europei avevano eretto esternalizzando i compiti di polizia e repressione ai dittatori di Tunisia e Libia. Da lì si apre una fase di turbolenza che ha esiti spesso drammatici ma che culmina anche con la straordinaria marcia che nell’autunno del 2015 porta migliaia di persone a raggiungere la Germania attraverso i Balcani (in maniera molto simile, per certi versi a quello che sta succedendo in questi giorni in America Centrale). Dal 2016 in poi, la reazione degli stati europei è stata brutale ed ha portato alla “chiusura” non solo della cosiddetta rotta balcanica, ma anche del Mediterraneo Centrale: da ormai più di un anno migliaia di persone sono intrappolate in Libia in condizione disumane mentre è stato impedito alla maggior parte delle ONG di proseguire la loro opera di ricerca e soccorso in mare. Certo esistono anche dei fenomeni in controtendenza: al tentativo brutale di chiusura di ogni spazio di dissenso, corrispondono anche tanti tentativi di creare nuove alleanze. Le manifestazioni per l’apertura dei porti, il caso della nave Diciotti o il lancio di Mediterranea, una nuova operazione di monitoraggio nel Mediterraneo Centrale, ne sono testimonianza.

E in questa crisi è stato messo persino in dubbio il ruolo delle NGO.

La campagna di criminalizzazione di cui sono state vittime va compresa all’interno di un processo più ampio di criminalizzazione della solidarietà che riguarda non solo le ONG nel Mediterraneo ma anche tante altre realtà e investe anche, per esempio, la vicenda stessa di Riace. A differenza di quello che traspare dal dibatto mainstream, questo processo non riguarda solo l’Italia ma è un fenomeno purtroppo europeo se non globale: penso alle persecuzioni e gli arresti che sono costretti a subire i volontari a Calais o sulle Alpi francesi, coloro che sono stati arrestati per avere dato dei passaggi a migranti in Danimarca o in Grecia, o per aver lasciato bottiglie d’acqua ai migranti che attraversano i deserti infuocati al confine col Messico.

Non dobbiamo dimenticarci che la quasi totalità delle ONG decidono di intervenire nell’aprile 2015 all’indomani del più grande naufragio documentato nel Mediterraneo, in cui muoiono più di 800 persone a causa della decisione dei governi europei di interrompere le missioni di soccorso in mare come Mare Nostrum. Le ONG prendono il mare per colmare questo vuoto lasciato dagli stati, ma molte di loro lo fanno quasi con riluttanza, ben consapevoli che il soccorso in mare non può essere una soluzione. Le ONG hanno cercato, e stanno cercando di operare in maniera produttiva all’interno di questo spazio, che è inevitabilmente solcato dalle contraddizioni che sono proprie di ogni intervento umanitario, anche se i dati sono inequivocabili nel mostrare come il loro contributo sia stato fondamentale sia per monitorare cosa succedeva in mare che per salvare vite umane.

In questo contesto, in cui l’umanitario è sotto accusa e salvare vite umane è stato di fatto trasformato in un reato, seguo con molto interesse un’esperienza come quella di Mediterranea, che cerca di riportare al centro del dibattito la sfida paradossale che tante ONG si erano poste sin dall’inizio: come essere in mare a salvare vite, ma al contempo riaffermare il principio che nessuno dovrebbe essere costretto a doversi imbarcare per scappare da guerre o cercare semplicemente una vita migliore. Come usare il soccorso in mare per cercare di mettere al soccorso in mare e all’asimmetria che lo stesso ruolo di salvatore/salvato istituisce? La risposta di Mediterranea è cercare di trasformare le loro nave in un punto d’incontro simbolico per una pluralità di voci impegnate sul tema delle migrazioni: non solo la presenza fondamentale delle ONG ma anche la chiesa, i sindacati, i partiti politici, i movimenti sociali, ecc.

Le polemiche sul ruolo delle ONG hanno poi trovato terreno fertile in questo clima di strumentalizzazioni, complotti e “fake news” che circolano ormai su diversi canali.

Trovo l’attuale dibattito sulle “fake news” piuttosto desolante. Ci siamo confrontati con queste questioni nell’ambito di un progetto sulla Iuventa, la nave di una ONG che faceva soccorso in mare che è stata sequestrata dalla procura di Trapani con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Come FO abbiamo cercato di far luce su tre diversi episodi in cui la ONG era accusata di aver collaborato con i cosiddetti trafficanti, ad esempio restituendo loro le barche vuote perché potessero venire riutilizzate. Le nostre indagini hanno mostrato come in realtà queste accuse fossero basate su quelle che abbiamo chiamato “bugie fattuali”, frammenti di informazione “autentici” (una foto, un video di pochi secondi) che, estrapolati dal contesto che solo un riferimento incrociato fra molti altri frammenti può dare, sono state utilizzate come “prova” di eventi che non sono successi. La nostra inchiesta mostra, per esempio, che in una delle immagini iconiche della campagna contro la Iuventa, in cui si vede il loro equipaggio trainare una delle barche vuote, la barca non stava venendo trainata verso la Libia, ma solo pochi metri nella direzione opposta, e solo perché non intralciasse le operazioni di soccorso.

Quando uno compie una ricostruzione di questo tipo si rende immediatamente conto di come quello che chiamiamo verità sia qualcosa di estremamente fragile. Per ricostruire pochi secondi di un evento spesso ci vogliono mesi di scrupoloso lavoro. Ma questa è una debolezza solo se rimaniamo ancora impigliati in una concezione della verità di stampo illuminista, una verità molto maschile, quasi machista, che abbaglia violentemente ma che in questa maniera non ci lascia intravedere i dubbi e le incertezza che la compongono. Questo non significa cadere nel relativismo dove tutto diventa opinione, ma che la ricerca della verità è un processo collettivo che ha bisogno di cura e dedizione per produrre fatti meno falsi. E in questo processo professare un’astratta neutralità che non è altro che un modo per nascondere il proprio punto di vista situato non aiuta, anzi diventa un impedimento. In questo senso abbiamo provato a praticare una “prossimità critica” che non rinuncia né al rigore della ricerca né a prendere posizione in un dibatto pubblico. Queste sono idee che il pensiero femminista e post-coloniale ci hanno insegnato ormai più di 30 anni fa, bisognerebbe solo metterle al centro del dibattitto.

Una cosa che mi ha molto colpito del vostro lavoro è la differenza di velocità rispetto al resto del contemporaneo: è come se Forensic Oceanography, e di conseguenza anche Forensic Architecture di cui il tuo progetto fa in qualche modo parte, dialogassero con la storia, invece che con il pubblico moderno.

Sicuramente il nostro posto nel mondo è un luogo diverso rispetto a quello del ciclo delle notizie in tempo reale, anche se cerchiamo sempre di intervenire anche in quell’ambito. Ma il nostro è un lavoro storico, da archivista, non solo per i tempi che richiede (per produrre la ricorstruzione del caso della Iuventa ci sono voluti circa 7-8 mesi), ma anche in un altro senso. Molto spesso il fenomeno delle morti in mare viene presentato come una crisi di questi ultimi due o tre anni o, tutt’al più come qualcosa che inizia con il processo di costituzione del confine esterno dell’Unione Europea e la ratifica del trattato di Schengen. In realtà, come dicevo prima, penso che non possiamo veramente comprendere quello che sta succedendo se non guardiamo a radici ben più antiche, risalenti alla trasformazione del Mediterraneo in un “mare coloniale”. Di fronte al “presentismo” di tante analisi, penso che questa dimensione di lunga durata sia politicamente fondamentale. E dobbiamo guardare al passato non solo per capire, ma soprattutto per re-immaginare una politica dell’immigrazione che si faccia carico di denunciare l’insopportabile diseguaglianza tra chi può viaggiare liberamente e chi non ha neanche la possibilità di richiedere un visto. È da lì secondo me che dobbiamo ripartire per ripensare a come democratizzare la possibilità di muoversi liberamente attraverso i confini. Forse solo allora, fra 50, 100 o 200 anni, potremo voltarci indietro e capire veramente la barbarie di questi anni. In questo senso nel nostro lavoro c’è anche una sorta di impegno verso il futuro.

Come verrà secondo te ricordato il Mediterraneo di questa epoca?

Come la scena in cui si è consumato un crimine efferato. Un luogo di grande violenza, a cui solo un ripensamento radicale delle politiche delle migrazioni potrà forse mettere fine. Ma anche come uno straordinario laboratorio in cui nuove pratiche di azione non-governativa sono state inventate: non solo le navi di soccorso delle ONG, ma anche le tante proteste dei migranti stessi, gli aerei di monitoraggio civile e progetti straordinari come l’Alarmphone, che hanno permesso di amplificare le voci che ci giungono dal mare. Se FO sarà riuscito a contribuire e sostenere anche in minima parte alcune di queste e altre iniziative, allora ne sarà valsa la pena.

Lorenzo Pezzani è architetto e ricercatore. Attualmente é Lecturer in Forensic Architecture al Goldsmiths college (Università di Londra). Dal 2011 lavora a Forensic Oceanography, un progetto collaborativo d’inchiesta sulla militarizzazione dei confini e le politiche della migrazione nel Mar Mediterraneo. È uno dei fondatori di WatchTheMed, una piattaforma online nata per documentare e mappare le morti e le violazioni dei diritti dei migranti ai confini marittimi dell’Unione europea.