Mois de la Photo à Parigi

Confesso che era da tanto che cercavo di mettere a fuoco quello che mi è capitato di trovare come per caso a Parigi, alla mostra di Garry Winogrand tuttora in corso al Jeu de Paume. Winogrand naturalmente è famosissimo, certe sue immagini le abbiamo in memoria tutti, come quella della coppia mista, lui afroamericano e lei caucasica, entrambi con in braccio una scimmietta, o quella dell’infilata di persone sedute sulla panchina nel parco, o quella ancora dell’American Legion Convention con il vecchio mutilato ignorato da tutti gli astanti.

È il Winogrand degli anni sessanta, quello del cosiddetto “paesaggio sociale”, a caccia di scenette che ci restituiscono il sapore e il senso della società di quel periodo attraverso gli angoli meno fotografati eppure più quotidiani e sotto gli occhi di tutti. Ma prima, ai suoi inizi, negli anni cinquanta Winogrand non cercava tanto queste situazioni, a me sembra che fotograsse solo persone colte in momenti particolari, quando, senza saperlo, inconsapevolmente e automaticamente, assumono delle espressioni davvero singolari.

Garry Winogrand, Monkeys

Garry Winogrand, Monkeys

Sono, questo appunto quello che andavo cercando da tempo, espressioni che non hanno nome, che non fanno parte dell’archivio fisiognomico dei sentimenti codificati, eppure sono al tempo stesso ben caratterizzanti, sembrano addirittura restituire il carattere più personale di chi le manifesta. Non è la concentrazione nei propri pensieri, come nella serie Faces di Philip DiCorcia, non è un soprappensiero, è una reazione a qualcosa, ma a me pare che non abbia nome. È l’essenza stessa del non essere in posa. La persona in questione non saprebbe rifarla un’altra volta, soprattutto non su richiesta, né sa di farla mentre la fa. Non è la “somiglianza morale”, quella che cattura il carattere di una persona, che ne svela addirittura il fondo più intimo. Sembra al tempo stesso appartenere solo a quella persona, e dunque caratterizzarla fortemente, ma restare anonima, non rivela niente di intimo, insomma è pura espressione. Una smorfia forse, ma qualcosa di più, perché può essere anche uno stato d’animo.

Philip Lorca diCorcia, Faces

Perché la cercavo, questa cosa? Perché mi sembra che questi tipi di sentimenti, non avendo nome, non si riesce a coglierli e restituirli a parole, a descriverli – forse a suggerirli: a me per esempio sembrano quelli dei personaggi di tanti racconti di Raymond Carver –, e allora hanno un legame intrinseco con l’immagine, ma non quella pittorica, bensì proprio di quella fotografica: sono reali e sono al tempo stesso pure immagini, sono “visuali”, specifiche.

È che per andare a caccia di espressioni del genere ci vuole una passione particolare, un incrocio tra la passione per l’uomo e la passione per l’immagine. È questo che mi incuriosisce.

E credo che sia per questo strano incrocio che poi quelle immagini finiscono col cogliere anche gli altri aspetti della realtà, quelli sociologici e di costume. Ma, a me sembra, il fatto è che se miri direttamente a questi ultimi, perdi la prima, come un po’ accade nel prosieguo anche della carriera di Winogrand, probabilmente pressato dal successo e dalle richieste di pubblicazione. A meno di riuscire a cogliere, come nelle migliori delle sue foto, le “scenette” del paesaggio sociale a loro volta come “smorfie” sul volto non più dell’individuo ma, per così dire, della società. Migliori allora mi sembrano le meno esplicite dal punto di vista della denuncia o della parodia, e invece più sospese e enigmatiche, proprio come le espressioni sui volti dei due con le scimmiette in braccio, delle persone sulla panchina, del mutilato alla Convention.

Garry Winogrand American Legion Convention, Dallas, Texas

Garry Winogrand American Legion Convention, Dallas, Texas

Un’altra rivelazione, per me, sempre nelle stesse giornate parigine mi è apparsa la mostra di William Eggleston sul passaggio dal bianco e nero al colore alla Fondazione Cartier-Bresson. Eggleston, com’è noto, è stato tra i primi ad osare il colore, alla metà degli anni settanta. Ebbene, l’effetto è esattamente l’opposto di quello di Jean Baudrillard: non la sparizione dell’oggetto, del gesto, del soggetto, ma la sua banale e insieme misteriosa presenza, manifestazione. Quale presenza? Difficile precisarlo, almeno per me, perché, di nuovo, mi pare un fatto visuale, e fotografico, piuttosto che verbalizzabile.

William Eggleston, From Black and White to Color, Fondazione Cartier Bresson

William Eggleston, From Black and White to Color, Fondazione Cartier Bresson

La luce che Eggleston coglie attraverso il colore dà realtà agli oggetti, li fa essere lì davanti a noi, sullo stesso nostro piano di presenza. È la luce, credo, che ha ben compreso Luigi Ghirri, quella che ci rende familiari le cose, anche quelle che non conosciamo, anzi quella che ci sorprende con la familiarità di qualcosa di consueto ma che ci sembra di vedere per la prima volta – il contrario del “perturbante”, ma anch’esso con un effetto “metafisico”.

Luigi Ghirri, Parigi, 1972

Luigi Ghirri, Parigi, 1972

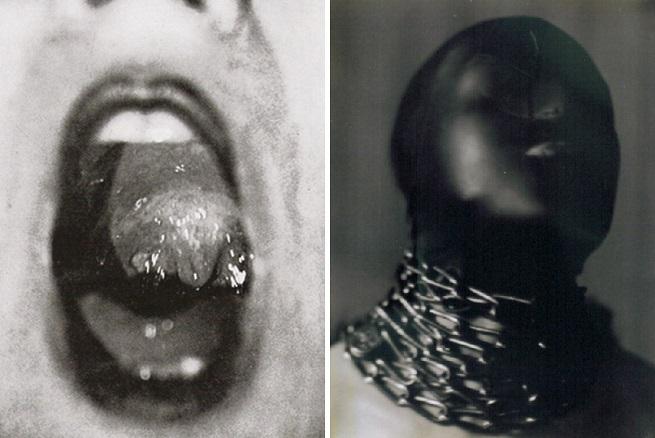

Con queste due mostre, quella di Jacques-André Boiffard al Centre Pompidou, assolutamente benemerita perché è la prima monografica, con bellissimo catalogo, dedicata a questo autore universalmente noto per le sue “collaborazioni” prima a Nadja di André Breton poi a “Documents” di Georges Bataille – tutti ricordano le sue famose fotografie degli alluci su fondo nero, o quella della lingua tumida o quelle delle maschere pubblicate su quella rivista –, finisce con l’intrecciarsi in modo curioso.

Jacques-André Boiffard, Bouche-Documents-N.-5-1929

Jacques-André Boiffard, Bouche-Documents-N.-5-1929

La vicenda di Boiffard infatti ha il sapore della sconfitta che non è solo personale e storica ma ha dei risvolti anche di attualità, tanto quanto di attualità è ancora Bataille, la sua non categoria di “informe” rilancita da Georges Didi-Huberman e da Rosalind Krauss e Yve-Alain Bois, quella di “dépense” e altre di cui si torna a parlare, e le sue posizioni politiche. Boiffard viene fuori tanto massacrato da quelle esperienze, siamo tra il 1929 e il 1935, da lasciare tutto e ritornare, come stranamente si usa dire, alla vita “normale”, riprendendo gli studi interrotti e mettendo su casa e famiglia, abbandonando per sempre la fotografia.

Non è solo sul senso di quel fallimento che intendo qui sollecitare l’interrogazione, ma anche, al contrario, sul senso della riuscita di cui né Boiffard stesso né gli storici – che gli hanno dedicato fin qui sempre solo poche righe di circostanza – sembrano essersi resi conto. Il suo ruolo di esecutore di direttive altrui infatti ha occultato una sua poetica personale ancora tutta da studiare.

Questa mostra – e il convegno che ne seguirà, in partenariato con l’Università di Bergamo, promosso da Franca Franchi, da tempo studiosa di Bataille e di “Documents”, e con la partecipazione del giovane studioso Andrea Zucchinali, che per primo pubblica in questi giorni una monografia sul fotografo per l’editore Quodlibet, Jacques-André Boiffard. Storia di un occhio fotografico, primo volume della nuova collana “Dietro lo specchio” – è un’occasione da non perdere a questo scopo. L’alluce che emerge dal fondo nero si rivolge a noi come il dito puntato dello Zio Sam.