Dissoluzione e arricchimenti / Nomi della rosa: gli schizzi di Eco

Il nome della rosa: che dirne ancora? A quarant’anni dalla sua prima pubblicazione, del romanzo storico-poliziesco-filosofico di Umberto Eco s’è scritto di tutto e il suo contrario. Interpretazioni e sovrainterpretazioni da parte di critici e intellettuali d’ogni sorta e paese, tutti tentativi, alla fin fine, di spiegarne le ragioni (letterarie? narrative? sociologiche? finanziarie?) del planetario successo. Un racconto di monaci medievali che si sgozzano per mettere le mani (letteralmente) sul secondo libro della Poetica di Aristotele, pieno di dottissimi dialoghi e citazioni in latino, riferimenti d’antan e strizzate d’occhio all’attualità, presto diventato un best seller. Nessuno lo poteva immaginare, meno che mai il suo autore, convinto d’aver redatto niente più che un divertissement per pochi amici, eppure presto travolto da folle osannanti di milioni di lettori. Come è stato possibile? Intorno a questo interrogativo, appunto, si sono moltiplicate le risposte: tutte vane, tutte sensate; tutte imperfette. Forse, potremmo affermare col senno di poi, era scorretta la domanda: più che la presunta pietra filosofale per il romanzo di successo andava indagato l’ambiente socio-culturale in cui quello come altri romanzi “a intreccio” hanno potuto trovare terreno fertile.

Comunque sia, dribblando la questione, intorno a quest’opera si è costituita nel frattempo un’affollata configurazione di testi vari per genere e per linguaggio. Ha iniziato lo stesso Eco. Forte della sua funzione-autore ha corredato Il nome della rosa con alcune “Postille”, pubblicate sulla prima “Alfabeta” nel giugno dell’83 e da allora in appendice alle nuove edizioni del libro, in qualche modo allargandone la dimensione testuale. Il romanzo si dota delle sue istruzioni per l’uso. Ma l’autore perde progressivamente le sue prerogative, non cedendo lo scettro ad altri ma più in generale venendo meno al suo ruolo storico di proprietario morale e materiale dell’opera. Eco conosce bene la lezione di Barthes e Foucault circa la morte dell’autore. E serenamente dichiara: “Un narratore non deve fornire interpretazioni della propria opera, altrimenti non avrebbe scritto un romanzo, che è una macchina per generare interpretazioni”. Con una conclusione estetica radicale: “L’autore dovrebbe morire dopo aver scritto. Per non disturbare il cammino del testo”. La pubblicazione dei Saggi sul Nome della rosa (1985) a cura dell’allievo Renato Giovannoli è, da questo punto di vista, un gesto strategico per dar conto di una tale assunzione teorica di fondo.

Pur tuttavia una qualche tensione si genera. Quando nel 1986 esce il film di Jean-Jacques Annaud, riduzione fortemente ideologica del romanzo con Sean Connery nei panni del protagonista Guglielmo da Baskerville, Eco si conserva il diritto di decidere se e quali distanze tenere da quella nuova opera che esibisce il medesimo titolo della propria. E alla fine sceglie un termine à la page – “il film usa il romanzo come palinsesto”, leggiamo nei titoli di coda –, di fatto innescando una reazione a catena: di un palinsesto, insegnava in quegli anni Genette, si può fare quel che si vuole. L’estetica moderna inizia allora a scricchiolare, cedendo il passo a quella dimensione intertestuale e transmediatica che caratterizza fortemente la condizione detta postmoderna e ancora di più quella post-postmoderna (o comunque la si voglia chiamare). I testi si rimandano fra loro, in un ordito tanto fitto quanto cangiante, lasciando al loro pubblico l’onore e l’onere di giocarci dentro a proprio rischio e piacimento. Il nome della rosa, pur mantenendo la sua originaria forma-romanzo, diviene così una configurazione semiotica sempre più complessa. Come sostiene Nicola Dusi (docente di cinema a Reggio Emilia) nei suoi vari studi in merito, è tutto un problema di traduzione fra linguaggi al tempo stesso diversi e omologhi: ogni trasposizione dice quasi la stessa cosa di ciò che modifica, tradendola e arricchendola al tempo stesso. Ne viene fuori, scrive Dusi, un “universo mediale ibrido in cui troviamo convivenze, negoziazioni e conflitti tra rifacimenti, adattamenti, rielaborazioni ed espansioni”.

Così, oltre ai diversi documentari internazionali che indagano le ragioni del romanzo e del film (dove Eco, Annaud e tanti altri co-autori dicono la loro su un’opera che comincia a decomporsi e insieme a moltiplicarsi), ecco arrivare una serie radiofonica in 35 puntate per RaiRadio2 (2005), alcuni fumetti (un album di Zagor e uno di Topolino), canzoni pop, un gioco da tavolo, diversi videogiochi, una pièce teatrale (2017). Nel 2012 appare una seconda versione del romanzo, con numerosissime variazioni da parte di Eco – tutte da scoprire. E infine, al momento, una miniserie televisiva targata RAI uscita a fine 2019 per la regia di Giacomo Battiato con John Turturro nelle vesti di Guglielmo. La voce di Wikipedia dedicata al Nome della rosa è ricchissima di ulteriori informazioni in merito: datele un’occhiata. Da non trascurare poi, caratteristico effetto pragmatico degli universi mediali di successo (si pensi al caso Montalbano), quello che potremmo chiamare il turismo camaldolese, grazie al quale le abbazie medievali di mezza Europa sono divenute mete richiestissime e affollate.

È in questo quadro che va intesa la recente iniziativa editoriale della Nave di Teseo, che ha appena ripubblicato una nuova versione del libro (pp. 628 + 23 tavole fuori testo, € 18), proponendo in appendice un certo numero di disegni e schizzi che Eco, durante la stesura del romanzo, autoproduceva per meglio immaginare personaggi e ambientazioni, ossia sostanzialmente l’animosa schiera dei monaci benedettini e la sontuosa abbazia che li ospita. Testi visivi di servizio che però, a distanza di 40 anni, non possono non suscitare la curiosità e l’interesse dei critici e dei lettori.

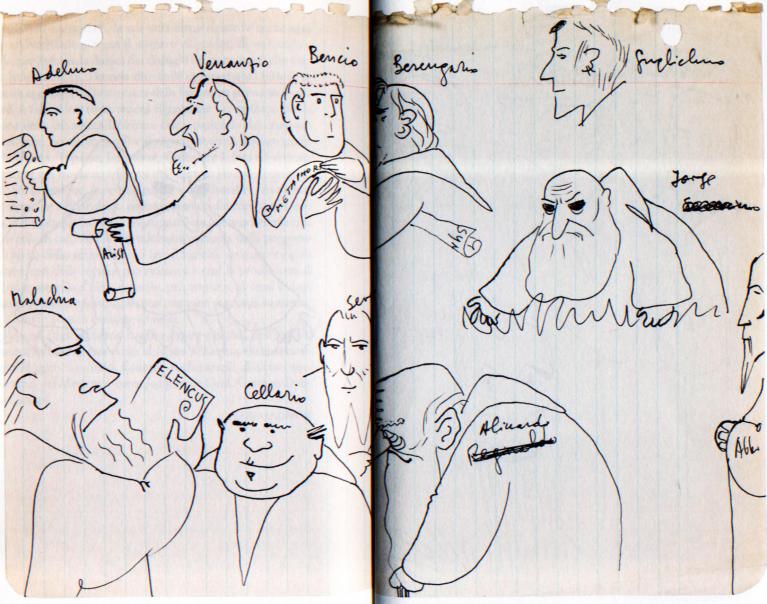

Più che racchiuderle nell’alveo di una genetica letteraria (atta a ricostruire le fasi preparatorie del romanzo), o meno che mai intenderle come la ‘verità’ autoriale circa le sue creature, questa serie di parziali visualizzazioni, infatti, non fa che arricchire il già cospicuo ecosistema mediale del romanzo di Eco; entrando in dialogo, e in parte in conflitto, con le precedenti visualizzazioni già circolanti (appunto: film, tv, fumetti etc.). Da qui, per es., una battuta come quella di Mario Andreose (che firma il testo di presentazione dell’appendice iconografica), secondo cui lo schizzo di Eco riguardante Guglielmo assomiglierebbe più a Turturro che non a Connery. Come dire: il problema non è rivendicare un’autenticità immaginativa ma moltiplicare il gioco delle identificazioni idiosincratiche del lettore, stimolandolo a compiere ulteriori passeggiate inferenziali. Se lo scopo primario di ogni romanzo è quello di esibire nodi problematici che scatenano le decodificazioni – e le passioni – del suo pubblico, questi schizzi conservano la medesima funzione: sollecitano ulteriori piste ermeneutiche. E, perché no?, nuove narrazioni. (Non dimentichiamo che il Nome della rosa è nato come un divertissement, e come tale può perfettamente funzionare).

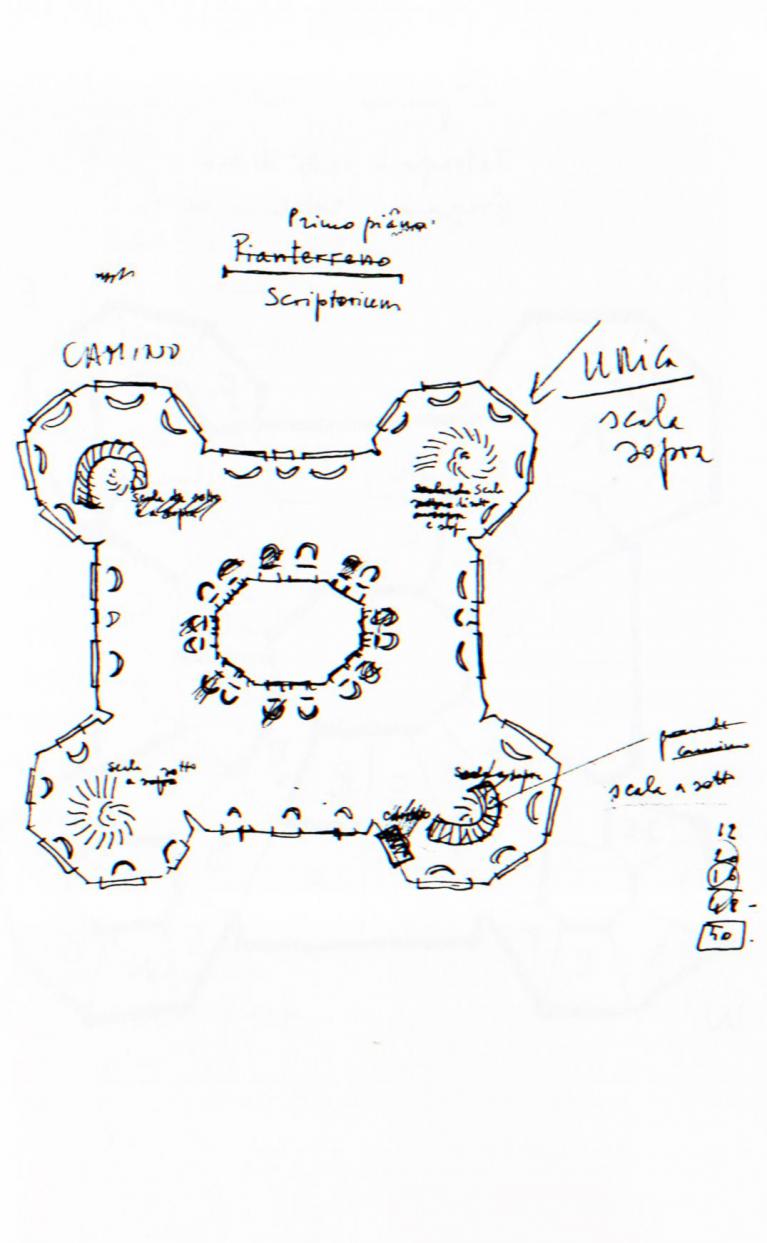

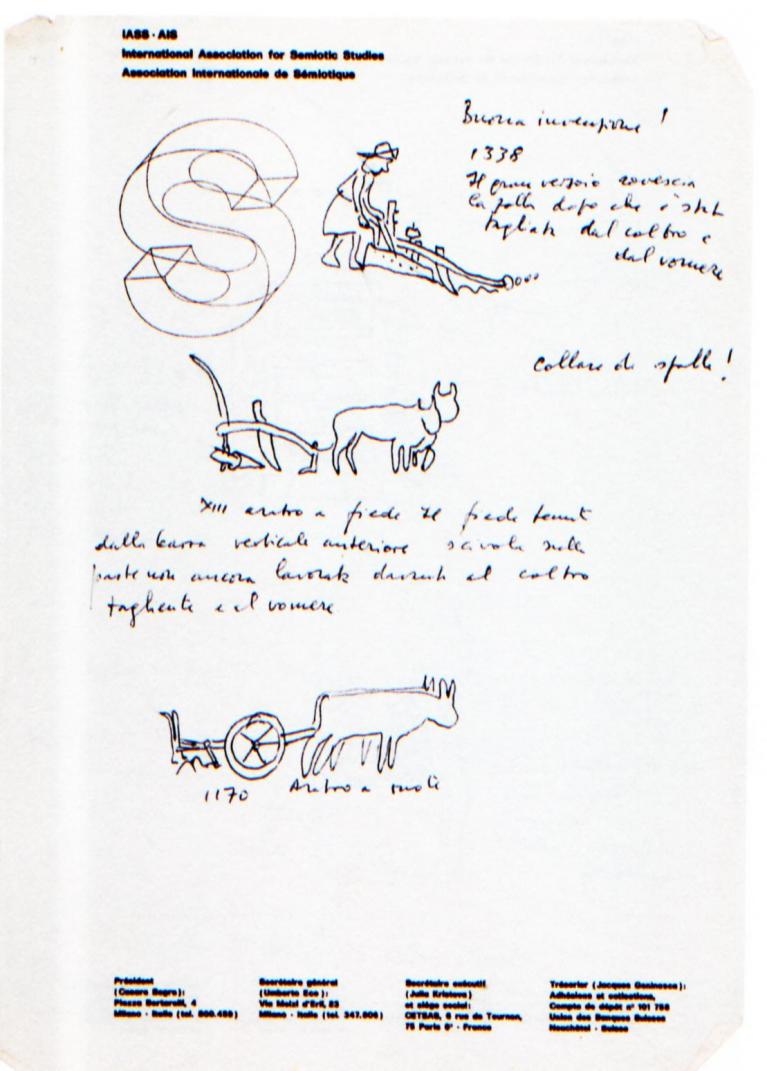

Tre, sostanzialmente, gli ambiti tematici di questa serie di schizzi. Il primo è quello dei disegni dei monaci, caricature più che ritratti invero, dunque disegni che d’ogni persona – come ha spiegato Gombrich – non restituiscono l’intera fisionomia ma soltanto il suo tratto caratterizzante, quello che, appunto, la vignetta enfatizza. Così del giovane Adelmo riconosciamo più che altro l’ingenuità adolescenziale, di Venanzio il naso aquilino, di Malachia il barbone da profeta, di Jorge il ghigno; e di tutti quanti l’attaccamento morboso al manoscritto, alla scrittura. L’epiteto narrativo si fa contrassegno visivo. Il secondo ambito è quello dell’abbazia, o meglio della sua forma architettonica, sia esteriore (la pianta quadrangolare, l’enorme serie di torri) che interna (la disposizione degli spazi, la funzione dei vari ambienti, l’organizzazione labirintica della biblioteca). Studi che condurranno alla pianta per così dire ufficiale dei luoghi del romanzo, che già dalla prima edizione apre il libro. Il terzo è quello, forse più interessante, della vita quotidiana dei monaci, nonché degli oggetti e delle tecniche con cui hanno ha che fare nel corso dell’organizzazione benedettina della loro giornata. Dalla forma degli scrittoi a quella degli armadi che custodiscono i manoscritti, dal momento dell’aratura e della semina a quello del raccolto, dal torchio per le olive al forchettone da cucina, dai pentoloni per la minestra agli spiedi per gli arrosti, l’attenzione maniacale di Eco per i dettagli è palese. E i dettagli, soprattutto se narrativamente inutili, costituiscono – secondo la lezione del solito Barthes – un fortissimo effetto di reale, un ancoraggio formidabile alla dimensione storica.

Siamo così, come sarà già chiaro, all’interno delle problematiche teoriche dell’Eco semiologo a tutto tondo, filosofo dell’interpretazione e teorico della letteratura. È in gioco per esempio un’inversione di prospettiva rispetto alla classica questione dell’ekphrasis. Laddove la tradizione retorica si poneva il problema di come rendere a parole le immagini, qui si tratta di visualizzare un testo verbale; e dunque di mettere in azione quella trasposizione tra linguaggi diversi (o traduzione intersemiotica) verso cui Eco, pur incoraggiandone l’analisi all’interno della sua scuola bolognese, nei suoi saggi teorici mostrava qualche perplessità definitoria. Disegnare un personaggio è comunque ridirne la fisionomia, caratterizzarlo maggiormente, e tuttavia anche aprirlo a nuove possibili avventure. Tradurlo appunto. Melville non ha mai detto quale gamba faceva difetto ad Achab in Moby Dick, ma quando Gregory Peck lo ha interpretato al cinema ha dovuto decidere come zoppicare. Analogamente la versione disegnata da Eco di quello spietato monaco antiaristotelico che era Jorge da Burgos dice altro rispetto a quando di lui si legge nel libro o si vede nei film di Annaud e di Battiato.

Ma, soprattutto, siamo dentro l’annosa questione dell’opera aperta, dei giochi strategici fra autore e lettore modello, dunque dei limiti dell’interpretazione. Nonché, ancora più a fondo, siamo all’interno della problematica relativa ai confini sempre assai labili, e eternamente negoziabili, fra il libro e il suo contesto, fra il testo e il suo paratesto. Dove comincia e dove finisce un’opera? cosa fa parte dei suoi contenuti narrativi e cosa invece le serve da supporto esterno? La polverizzazione della dimensione testuale classica, messa in atto dall’attuale dimensione postmediale, sembra andare verso una quasi totale cancellazione dei confini fra queste due sfere discorsive. Eco, già da prima, ha affrontato più volte il problema, ne conosceva bene l’estrema delicatezza teorica come politica, ideologica e forsanche economica. E rispondeva a modo suo: su ciò su cui non si può teorizzare si deve narrare, ripeteva spesso. Oppure disegnare, possiamo adesso aggiungere.