Tre lezioni del Covid ai critici teatrali / Non è facile tornare in scena

Non è facile tornare. Nel ritorno agli spettacoli post-lockdown, molti insospettabili critici, a voce o magari in un articolo, hanno confessato un brivido di piacere, ma quasi sempre, subito dopo, si sono ritratti in una qualche forma di excusatio non petita, per un riflesso automatico che sapeva di vergogna, di imbarazzo. Il tono si faceva minore, qualche distinguo zoppicava tra le righe. Anche queste parole lo sono, un'excusatio. Lo confesso: ho avuto il cuore allagato dalla bella luce dorata di luglio, dagli sguardi che correvano fra i danzatori di Alessandro Sciarroni al teatro India, e un tremito mi ha preso al Crucifixus rossiniano in Piazza del Popolo a Pesaro, alla riapertura del ROF – segnatamente sulle parole «Passus, passus et sepultus est», quando il soprano ha scelto di spostare la presa di fiato dopo il primo "passus", legandolo alla frase precedente.

Ma per essere sinceri con sé stessi, oltre ad ammettere il brivido bisogna chiedersi da dove siano venuti anche quella vergogna e quell'imbarazzo. Il sospetto è che siano legati al conflitto tra la gioia innegabile della bellezza ritrovata, che ci fa godere in forma intima, come una liberazione, in fondo un privilegio, e la memoria recente di tutti i discorsi fatti nei mesi della chiusura sul sistema dei teatri e della produzione in Italia, sul ruolo dell'arte e dello spettacolo, su noi stessi, sul mondo.

È impossibile ripercorrere le infinite conversazioni che ciascuno di noi ha intessuto sui social e privatamente a proposito di questi argomenti, ma di certo molti, anche fra i non addetti ai lavori, si sono imbattuti nell'ampia copertura mediatica riservata ai famigerati "tavoli" del ministro Franceschini con le star, alle mosse del governo a favore dei lavoratori dello spettacolo, viste con sollievo da molti, perché sempre di soldi si tratta, ma più recentemente lette con acre lucidità da Ascanio Celestini sul Manifesto. In molti ancora si sono interrogati anche da palchi meno mainstream, su quali siano le falle più larghe del sistema, basti ricordare le conversazioni di Lorenzo Donati per Altrevelocità con Graziani, Scarpellini, Gerardo Guccini e altri, e l'assemblea aperta del 7 maggio, organizzata dalla stessa rivista, con decine di interventi di operatori e artisti da tutta Italia, fino alle proposte tecniche dell'Associazione Ateatro e alle riflessioni svolte proprio su queste pagine.

Con tutto ciò, quella vergogna e quell'imbarazzo del critico, con cui fa i conti rapsodicamente anche Andrea Pocosgnich e che Marco Menini evoca citando Flaiano, sono moti che fanno nascere un dubbio. E se quel chiedersi, quand'eravamo tutti chiusi in casa, che cosa fosse il nostro lavoro e dove ci trovassimo, in che punto del labirinto tra necessità, irrilevanza, purezza, filisteismo, non sia stato altro che la necessità pratica di riempire un vuoto, il vuoto del fare, con un'attività di autoanalisi un po' meccanica, scioltasi poi come neve al sole delle prime riaperture, piombateci addosso tutto sommato premature rispetto alle tetre attese dell'inizio?

Non si tratta di un'accusa dall'alto di una pensosa cattedra moralistica, antiedonistica, né tantomeno di una nuova forma di apocalitticismo in cui la scala del «si stava meglio quando si stava peggio» si sia vertiginosamente ridotta. Anche perché accanto a tanti festival estivi che in un modo o in un altro sono riusciti a tirare a bordo una programmazione più o meno di fortuna, altri hanno scelto la strada (coraggiosa? obbligata? massimalista?) del silenzio o della riconfigurazione radicale – è il caso, per citarne due, del Festival dei Teatri della Cupa o dello storico Drodesera, e ne fanno una mappatura Ponte di Pino e Alonzo.

Nessuna accusa dunque, al piacere di tornare a teatro, ma la registrazione di un dato di fatto insieme viscerale e incontrovertibile: la scomodità di ritrovarsi in quelle platee, nei festival "riacchiappati per i capelli", cercando di essere quasi normali, inciampando sulle cicatrici fresche dei distanziatori tra i posti e nel dilemma sociale delle mascherine, dei congiunti, fino al paradosso di vedere imporsi come categoria critica la neonata variabile del rispetto delle distanze di sicurezza in scena. E poi, soli, sedersi davanti alla pagina bianca, quella del pezzo di critica da scrivere, divenuta rivoltante da affrontare, e sforzarsi di metterci dentro qualcosa che non suoni iperuranico, di fronte al dilemma tra dire tutto e non dire niente, assordati dall'impaziente barrito dell'elefante nella stanza.

Di nuovo: dove siamo, cosa stiamo facendo, è possibile delegare a un vitalismo produttivo, certo giustificato dalla necessità di tenere in moto la macchina economica e tutti i suoi più minuti ingranaggi, la soluzione dei nostri rovelli? E, d'altra parte, se chi gridava l'al lupo! del «nulla sarà più come prima» avesse avuto ragione, magari in un modo che non immaginava? Se di qua dal boccascena quel disagio dovesse accompagnarci per sempre, una volta che gli occhi ci sono stati definitivamente aperti? Ma aperti, uno si chiede, su cosa?

Su tre realtà, tre lezioni che qualunque critico già conosceva, ma che è stato costretto a reimparare da capo, con l'inesorabile efficacia didattica della congiuntura.

Schermata di ‘Generazione Amleto’, serie teatrale online trasmessa sul sito della scuola Paolo Grassi di Milano dal 4 maggio.

La prima è che il teatro può morire. Può esser messo in stand-by e materialmente zittito; gli attori e i danzatori possono essere staccati l'uno dall'altro, si può loro impedire di rivolgersi a noi nel pieno dei loro mezzi («In fondo chi ha detto che per essere credibili si debba per forza stare appiccicati? Se si recita bene tutto diventa credibile anche con un po’ di distanza» è la raggelante opinione di un soprano in forza al Pucciniano). Possono essere, gli attori, i tecnici, costretti a trovarsi un altro lavoro, almeno quelli che già non lo facevano prima, per tirare avanti – poiché mai come in quei giorni è parso chiaro a tutti che, nel bene e nel male, questo è un lavoro. E gli spettatori, anche loro possono essere tenuti a casa, all'asciutto. Magari davanti alle serie televisive.

Ora sì che occorre farci i conti concretamente, fuori da un ambito di sistemazione teorica: il teatro non è indipendente dalla materia delle piazze e delle sale fatte di sedie e mattoni, o di qualsivoglia luogo (non-)deputato, con tutte le sue fragilità, né si possono accettare le prospettive che aprono a nuove liveness o rimedializzazioni, poiché prescindere dalla fisicità condannerebbe ad accettare un ulteriore, forse definitivo passo indietro verso la de-materializzazione, l'abbandono del corpo, la rinuncia allo stare nella cosa teatrale, nella cosa politica. E il teatro, come la vita dell'uomo, non deve arrendersi a fare a meno della gente con i loro corpi, vestiti, respiri – persino con quei colpi di tosse che da comico leit-motiv di un pubblico tradizionalmente malandato e âgé, sono divenuti minacciosi campanelli d'allarme.

Anche qui: non si tratta di una polemica contro lo stato d'eccezione che impone le chiusure, su cui in molti hanno scritto e diversamente. Si tratta di abbandonare l'ottimismo, e la visione di un teatro inarrestabile, fenice imperitura, capace di sgusciare negli interstizi, sempre vitale e proteiforme. La sua idea lo è, non il suo corpo. Ed è a quel corpo che siamo interessati.

La seconda cosa che dobbiamo aver imparato è che la situazione di incertezza e la necessità che sovrastano le vite dei lavoratori dello spettacolo sono per essi un ricatto esistenziale esattamente come lo sono per qualunque altro lavoratore (Fabrizio Arcuri, in due parole: «non siamo dei privilegiati, siamo dei precari»). Con in più una variabile direi psicologica tutta particolare, che si esprime in due posture.

Una è quella ottimistica di illudersi di essere interni a un sistema «borghese di arte che è abituato a strutture produttive omogenee e del tutto al riparo dalle lotte sociali» (Milo Rau), tanto da sdegnarsi della lotta e limitarsi a una generica critica della gestione della crisi.

L'altra è sentirsi così schiacciati, che l'assillo dello sbarcare il lunario elide il problema della lotta, in quella "inaffidabilità" del sottoproletariato che riscontrava già Marx: basterà infatti una boccata d'ossigeno, dopo la lunga apnea, per tornare a vedere qualche sfumatura di rosa, fino al prossimo cataclisma. Questa mancanza di prospettiva e di memoria, tenuta operante dallo stesso status ricattatorio a cui siamo tutti soggetti, rimane sempre la nostra malattia mortale.

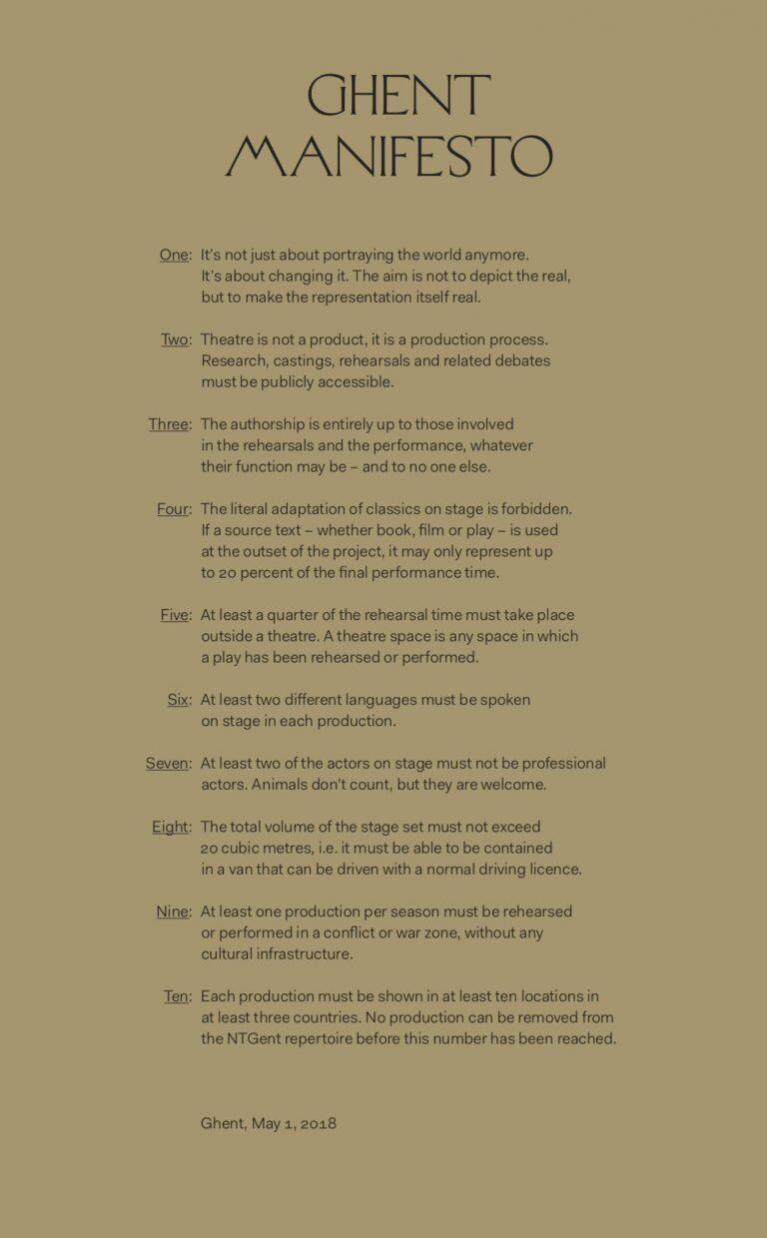

Il terzo insegnamento deriva direttamente dai primi due, e credo che chiunque scriva di spettacolo debba sentirne il costante pungolo: parlare di teatro significa sforzarsi di leggervi di volta in volta la società, il mercato, la scuola, il resto del mondo, il nostro presente, trovando spazio per questi elementi imprescindibili all'interno della critica, soprattutto laddove, nel 'tema' dello spettacolo siano negati. Il teatro è un processo produttivo, dice il Manifesto di Gent, e questo deve essere ben chiaro anche per la critica, specialmente se 'processo produttivo' vale come metonimia per 'società'. Nessun revival della querelle tra critica storicista e formalista: l'esperienza ci insegna che ciascuna delle due applicazioni produce materiale per l'esercizio dell'altra. Aspiro invece, prima di tutto per me stesso, a qualcosa di più complesso e radicale, che obblighi a immaginare un allargamento della lettura critica, e dunque a un salto di visione.

Se insomma continueremo a gioire e soffrire per Rossini, per Sciarroni, per una nuova miracolosa voce, ed è la contraddizione insanabile dell'amore, dobbiamo insieme sforzarci ogni volta di trovare, tra le pieghe di quegli amplessi, lo spiraglio in cui riconoscere che il teatro, espressione materiale del tempo in cui è fatto – nel nostro caso di questo tempo barbaro e subdolo – apre il sipario ogni sera spinto dalla fame, metaforica e letterale, dall'urgenza metabolica di produrre per vendere, madido delle sue battaglie e delle sue rimozioni. Ognuna di tali rimozioni, specialmente quelle che consiglierebbero l'artista piuttosto di tacere che di arrampicarsi su un palco e lo spettatore di restarsene a casa, è la carne e spesso l'anima di ciò che vediamo in scena. Per questo non ha senso che non trovi il suo luogo in una critica.

Ripetiamo insieme: il teatro non è un rifugio, come non può esserlo l'arte in genere. È tutt'al più una stanza tirata su in mezzo alla tempesta, di cui patisce la violenza – non vedete che le porte sono continuamente spalancate dal vento, che l'acqua penetra dal tetto? – e sotto la quale tutti dovremo tornare, una volta finiti gli applausi. Immaginiamo di vederne la fragile silhouette sullo sfondo di quel fortunale, e avremo un'immagine realistica di dove siamo.