Pattini a rotelle. Gino De Dominicis laicizzato

Questo testo dedicato a Gino De Dominicis (1947-1998) e alla sua particolare abilità di “commento” figurato del mondo dell’arte, è parte dell’inchiesta “civile” di Michele Dantini sulla storia dell'arte italiana contemporanea. Fa da pendant a Cavalli e altri erbivori, apparso in precedenza su Doppiozero e può connettersi idealmente, come contributo preliminare, al Dossier anniottanta curato da Stefano Chiodi [vedi Anniottanta. Un’introduzione].

Condotta programmaticamente “in presenza delle opere”, l’interpretazione dei documenti visivi è incrociata con la storia delle comunità artistiche e del paese nel suo complesso, e tocca questioni di grande attualità, in primo luogo la progressiva erosione di un progetto partecipativo nazionale. L’importanza del tema scelto è presto spiegata. Attorno all’attività di Gino De Dominicis si consolida, tra fine anni sessanta e primi anni settanta, un passaggio cruciale: le retoriche eroicizzanti e politicistiche dell’Arte povera (e dintorni) cedono a motivazioni più elusive, “narcisistiche” e archetipiche. La pratica artistica concettuale, in Italia, non aggancia se non episodicamente la sfera pubblica, a differenza di quanto accade negli Stati Uniti o in Germania, ed è su questo che pare opportuno interrogarsi. Il rifiuto di responsabilità politico-culturali caratterizza durevolmente, dagli anni settanta in poi, gli artisti italiani, ed è causa, oggi, di una diminuita rilevanza a livello internazionale. Di questa flessione in senso neometafisico, a tratti elegiaca, Gino De Dominicis è interprete fondamentale: lungi dal costituire un artista “inclassificabile”, riflette piuttosto inquietudini e smarrimenti conseguenti all’inclusione (agita e subita) dell’arte italiana postbellica nel contesto delle nuove egemonie atlantiche, linguistiche, culturali, di mercato.

Gino De Dominicis, Tentativo di volo, 1970

A tredici anni dalla morte, Gino de Dominicis è un caso storiografico. Nel contesto degli studi sull’arte italiana contemporanea, la letteratura su De Domincis si segnala per rarità di ricostruzioni storiche e sociologiche. Si susseguono le esposizioni dedicate al mito dell’“inclassificabile” e le pubblicazioni dedicate offrono voluttuose esegesi della “dottrina”. Nel catalogo di una mostra tra le più recenti, itinerante tra Nizza, Torino e New York, né Fontana o Klein, Brancusi o Picasso, De Chirico o Dalí sono nominati, per non parlare di Manzoni o Castellani o Paolini, a conferma della difficoltà degli interpreti a smarcarsi da ruoli subalterni e laicizzare il “mistero”; l’“amico” Vettor Pisani, infine, è citato una sola volta. Dal catalogo della retrospettiva tenutasi al MAXXI nel 2010, in coincidenza con l’apertura del museo, apprendiamo molte cose sull’eroe Gilgamesh e sua madre Ninsun, “la vacca selvaggia”; nessuna tuttavia circa l’eventualità che le retoriche “sumere” adottate da De Dominicis riflettano frequentazioni romane ancora da investigare - Emilio Villa ad esempio, critico d’arte e per breve tempo direttore della Galleria Appia Antica, poeta e storico delle religioni, filologo semita, studioso di esoterica. Occorre rivolgersi alla critica d’arte straniera per trovare conforto al proprio smarrimento di filologi. Nel commentare la mostra di De Dominicis al PS.1, Roberta Smith, nel gennaio 2009, non si consegna al personaggio né alla beffarda mitografia accreditata. Propone riferimenti concreti ai lettori del New York Times e suggerisce confronti con Lee Byars e Beuys. Appare opportuno interrogarsi sui modi in cui De Dominicis costruisce il proprio personaggio e lo inserisce in una precisa tradizione culturale “iconofila”, persino in una specifica antropologia centro-italiana, caratterizzandosi enfaticamente attraverso inattualità e distanza. Con alter ego fantastici e caratterizzazioni mordaci, il “sumero” De Dominicis polarizza la propria attività rispetto al discorso critico e di mercato egemone, mostrandosi contrario alla politicizzazione del discorso artistico, al primato del sistema dell’arte su opere e artisti, all’affermazione di “agende” sociali. Propositi, malizie o bersagli non sono così oscuri. “Criniera nera e baffetti”, conclude Smith, “De Dominicis richiama alla mente il maestro del travestimento, Salvador Dalí”.

Appropriazioni “paranoico-critiche”

Malgrado il favore di cui godono i contributi più evasivi, non è difficile cogliere l’artista nel vivo della propria attività e riconoscere in lui il parodista, l’insider, l’artista ipermoderno, mimetico e sottilmente parassitario che si alimenta di attualità artistica e si rivela tanto più inventivo quanto più si tiene vicino a pratiche di appropriazione “paranoico-critiche” - certo non l’artista-augure dimorante in lontananze “ancestrali”, anzi, per più versi il contrario. Consideriamo una sequenza di immagini datate al biennio 1969-1970: vi troveremo caustici commenti alla scena artistica nazionale o internazionale e proiezioni che possiamo definire “deliranti” proprio con riferimento a Dalí. Se il Tentativo di formare dei quadrati invece che dei cerchi attorno a un sasso che cade nell’acqua (1969) può essere considerato un’ironica riflessione sul celebre Target with plaster Casts di Johns (1955), il Tentativo di volo (1970) è una gag che si fa beffe del Salto nel vuoto di Klein (1960) e del proposito “immateriale” di oltrepassamento dell’arte. Nell’uno e nell’altro caso De Dominicis prende posizione sui linguaggi dell’arte e sul repertorio delle convenzioni disponibili, che considera chiuso, bloccato, acquisito una volta per sempre, senza via d’uscita. Il punto di vista è enfaticamente antimoderno, nel solco di De Chirico e soprattutto Dalí; gli “stili” modernisti. Così, se Zodiaco (1970) è una replica tagliente ai Cavalli di Kounellis (1969) e alle retoriche eroicizzanti (e avantgarde) della performance con animali con animali vivi, l’Improvvisa uscita di uccelli dall’acqua (far succedere in un secondo quello che era successo naturalmente in miliardi di anni: la trasformazione cioè dei pesci in uccelli, 1970) reinterpreta in termini onirici Sistema aereo vivente di Hans Haacke (1968), la cui prima notorietà italiana si consolida attorno alla mostra torinese Conceptual Art, Arte Povera, Land Art (1970). Lo spostamento dell’immagine dei gabbiani dal mondo della “realtà” naturale e sociale (al cui livello si situa l’indagine di Haacke) al “sogno” è significativa: le attitudini critiche e l’agenda sociologica dell’artista tedesco sono quanto più lontane possibili da De Dominicis. Al tempo stesso l’enfasi cade sulla capacità di produrre illusione. Ben lungi dall’essere descrittivo, il titolo modifica in modo sorprendente la nostra percezione della fotografia. Il prestidigitatore svela i suoi trucchi: è evidente che abbiamo davanti un’immagine di carattere documentario. Tuttavia, per un attimo, assistiamo al prodigio. L’evento evocato diviene plausibile, la “finzione” regna. Il movimento entropico dell’Improvvisa uscita di uccelli dall’acqua, bloccato dal fotogramma, ricorda le consuetudini compositive “nucleari” del Dalí postbellico, caratterizzanti ad esempio la Madonna di Port Lligat (1950): i motivi appaiono esplosi e in via di disseminazione spaziale, come non più contenuti da un nucleo.

L’odiato Rauschenberg

C’è un’opera che più di ogni altra rivela i processi creativi dell’artista: idiosincrasia, spostamento e humour noir ne sono le muse. Presentata una prima volta alla mostra calvesiana Fine dell’alchimia nel dicembre 1970, Galleria L’Attico, Il tempo, lo sbaglio, lo spazio è stata riproposta più volte e modificata, spesso corredata dell’asta di cui è invece sprovvista nella prima versione. Uno scheletro umano giace a terra in posizione supina. Indossa pattini a rotelle. Al suo fianco lo scheletro di un cane di piccola taglia (un chihuahua? Un pinscher nano? Uno yorkshire? Ce lo chiediamo in un accesso di civettuola curiosità cinofila). Tra le installazioni più celebri di De Dominicis, macabra e esilarante, Il tempo, lo sbaglio, lo spazio dispone oggi del suo bravo dossier di interpretazioni filosofiche sulla vanità, la storditezza umane, la morte. Questo, si sostiene, il tema, e non ci sono dubbi sul fatto che sia in apparenza proprio così: all’Attico, l’opera è esposta da De Dominicis insieme a due altri lavori e inscritta in un intervento complessivamente intitolato Pericoloso morire. Il “senso” di un’opera d’arte, tuttavia, inerisce in modo organico alla “forma”, ed è compito dei percorsi interpretativi rendere conto degli elementi sensibili dell’opera, ricondurre questa stessa a “trasparenza”, ripristinare “rapporti”. Considerata in rapporto a opere contemporanee e ricostruita nei suoi caratteri di caricatura o meglio di aforisma satirico, a tratti persino di vignetta, Il tempo, lo sbaglio, lo spazio smette di sermoneggiare sulle morte come oscura fatalità o di volteggiare in cieli esoterici per dichiarare alcune semplici cose sull’arte.

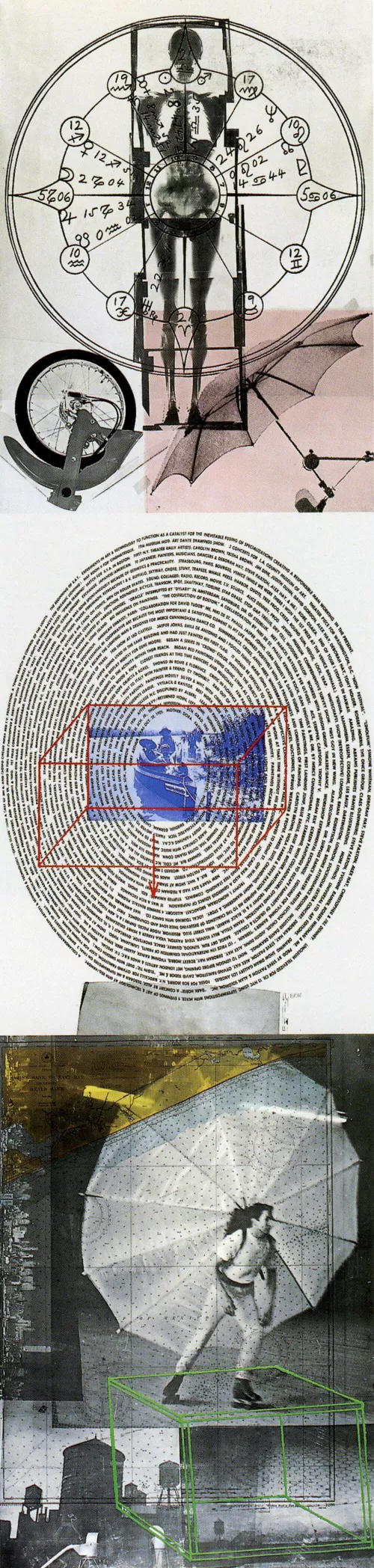

Nel 1968, all’apice del successo, Robert Rauschenberg edita una serie di tre litografie note come Autobiography. Riprodotta più volte e apprezzata dal collezionismo internazionale, la serie, accanto alla quale l’artista si lascia fotografare da Life in completo a scacchi e sorriso accattivante da perfetto dandy contemporaneo, riformula in chiave ludicamente autobiografica il tema primo-rinascimentale dei Trionfi, cui Rauschenberg appare interessato già a partire dai primi anni Sessanta (in opere come Empire II o Trophy IV (for John Cage), entrambe del 1961). Predestinazione, amore della sfida, impegno: questi i temi della leggenda, che può procedere in modo apparentemente casuale e frammentario ma non lascia dubbi quanto al senso complessivo. Autobiography intrattiene sulla success-storyesemplare dell’outsider dotato e intraprendente, al tempo stesso celebra la società americana del dopoguerra per il mix formidabile di convinzione, iniziativa, talento. Gli sparsi accenni al paesaggio industriale e all’inventività elettromeccanica situano la vicenda individuale nel contesto collettivo.

Nella prima delle tre litografie di Autobiography vediamo la radiografia di Rauschenberg adulto, la mappa astrale dell’artista, un ombrello e alcune parti meccaniche, tra cui la ruota anteriore di una motocicletta. Lo scheletro, quasi per una citazione umoristica dell’uomo vitruviano, si inscrive approssimativamente dentro il cerchio dello zodiaco (dettaglio, questo, che avrà certo interessato De Dominicis). Nell’immagine centrale una cianografia mostra Rauschenberg all’età di due anni. È in barca assieme ai genitori in uno stagno vicino a Port Arthur, in Texas, sua città natale. Attorno alla cianografia corre un testo concentrico composto in forma ovale, dalle apparenze di impronta digitale, con episodi tratti dalla vita dell’artista, abbastanza disagevole da seguire con lo sguardo. Nella terza e ultima immagine Rauschenberg appare impegnato nella performance Pelican, tenutasi nel 1963 alla Washington Gallery of Modern Art in occasione della mostra The Popular Image, cui prendono parte, con Rauschenberg, Cage, Johns, George Brecht e artisti Pop come Warhol, Dine, Oldenburg, Wesselmann, Rosenquist. Pattini ai piedi e una sorta di paracadute montato su centine di legno issato sulla schiena, l’artista volteggia sul motivo per lui emblematico del cubo o parallelepipedo, visibile in sovraimpressione ai suoi piedi. Il bizzarro costume di scena rende omaggio alle performance scientifiche e tecnologiche americane, concretizzatesi nelle imprese aerospaziali; al tempo stesso, non senza leggiadra spacconeria, varia sul motivo del genio rinascimentale, polimate (in senso leonardesco) e con segreta brama di volo.

Ierofanti?

Rauschenberg non è simpatico a De Dominicis: evidente. L’inebriante convinzione nella prossimità tra arte e vita contraria non poco chi, schieratosi per così dire a destra del cerchio|bersaglio di Johns, pratica l’arte come una dimensione antisociale e destoricizzata, immutabile e eterna. Lo spunto polemico, nel Tempo, lo sbaglio, lo spazio, potrà pure risolversi in pretesto di un’appropriazione “delirante”: ha tuttavia spassosi precedenti. La prima parodia di Rauschenberg riesce a De Dominicis nel 1968, in un clima di farsa o carnevale urbano: in una performance tenuta in piazza del Popolo a Roma, documentata dal cortometraggio Esperienze, l’artista anconetano conduce un trattore indossando un copricapo indiano e un paio di candide ali. Alle sue spalle, trainato dal trattore, troviamo Marcello Grottesi, membro dello stesso collettivo d’arte di strada e “ambientale” cui appartiene al tempo De Dominicis. Se il copricapo indiano dell’artista anconetano rimanda a Rauscheberg, cherokee da parte di nonna, i pattini dissolvono ogni ambiguità. Ci muoviamo tra omaggio e parodia goliardica, ma certo l’attenzione ai dettagli biografici prefigura il tipo di curiosità graffiante e voyeuristica dispiegata in seguito nei confronti dell’artista americano.

Sin dagli esordi De Dominicis pone il “metodo” paranoico-critico al servizio della citazione|pastiche: la circostanza appare di particolare rilievo per gli sviluppi dell’arte italiana, così caratterizzata nei decenni successivi da spostamenti, appropriazioni, “furti” o “tradimenti” discorsivi (i riferimenti possono essere vari e estremamente diversi tra di loro, dai transavanguardisti a Maurizio Cattelan e Roberto Cuoghi). Lo scheletro si rivela l’inventiva elaborazione visuale di un’irritazione culturale, un’allegoria delle arti. Smentisce seccamente l’apparente facilità con cui Rauschenberg coglie il proprio successo producendo opere che incoraggiano alla contaminazione tra cultura “alta” e cultura popolare, portando in scena cani come “intrusi” (la citazione è da Pino Pascali), adottando uno stile di vita da star internazionale o divo del cinema in movimento costante tra centri di arte contemporanea, studi metropolitani, questo o quel buen retirotropicale. Considerata dal punto di vista di una millenaria enclave artistico-culturale, la stessa, centro-italiana e romana, da cui guarda De Dominicis, l’arte non ha niente a che fare con lo spettacolo quotidiano dell’amabilità né con momenti di pedagogia progressista in chiave Bauhaus. Non incoraggia il pubblico a prendere parte al processo della creazione né dissolve la propria enigmaticità. Dimora in lontananze di tenebra e mistero, nei pressi di handicap immemoriali che disarticolano arte e vita; ed è a suo modo l’antagonista di processi storici e sociali inclusivi. “La gente deve vedere, non sapere”, confida a Agnes Kohlmeyer nell’estate del 1990. “Deve riconoscere l’opera d’arte per quello che è e accettarne gli effetti”. Storia e critica d’arte sono avversari dell’opera: istituzioni che pretendono di restituire i documenti visivi alla discussione, l’“aura” al discorso pubblico. L’immagine del ballerino|pattinatore scarnificato a fianco del miserevole pet ha sì caratteri di sogno a occhi aperti, di visione, ma certo non di incanto. Scaturisce dalle profondità accortamente presidiate di una suscettibilità atroce e iperbolica; e ha i caratteri dell’invettiva ben portata, dell’ingegnoso malaugurio. Sventura coglie (o colga) i fatui beniamini dell’industria culturale.

La versione cartacea del saggio, corredata di note, apparirà in Quaderni di scultura contemporanea, n. 10, 2011, a cura di L. Conte.

Si rimanda, per approfondimenti, alle seguenti pubblicazioni (cui si fa implicito riferimento nel testo):

Gino De Dominicis, catalogo della mostra, a cura di A. Bellini e L. Cherubini, Nizza, Villa Arson, 29 giugno – 7 ottobre 2007; Torino, Fondazione Merz, 8 novembre 2007 – 6 gennaio 2000; New York, P.S.1 Contemporary Art Centre, 19 ottobre 2008 – 9 febbraio 2009, edizione speciale di “Flash Art International”, 2008.

Gino De Dominicis, L’immortale, catalogo della mostra, a cura di A. Bonito Oliva, Roma, MAXXI, 30 maggio – 7 novembre 2010, Mondadori Electa – MAXXI, Milano 2010.

Gabriele Guercio, De Dominicis. Raccolta di scritti sull’opera e l’artista, Allemandi, Torino 2003, p. 108.

Aldo TagliaferriIl clandestino. Vita e opere di Emilio Villa, DeriveApprodi, Roma 2004 (per un’introduzione all’attività critica e letteraria o agli interessi eruditi di Emilio Villa).

Michele Dantini Arte contemporanea, ecologia, sfera pubblica. Una nozione ampia e integrata di “ambiente”, in Arte contemporanea, vol. 8, Scenari e materiali, Mondadori Electa, Milano 2008, pp. 100-101 (per Hans Haacke e il sottotesto politico delle performance con animali vivi).

Michele Dantini, Ytalya subjecta. Narrazioni identitarie e critica d’arte 1937-2009, in Anna Mattirolo, Gabriele Guercio (a cura di), Il confine evanescente. Arte italiana 1960-2000, Mondadori Electa – MAXXI, Milano – Roma 2010, pp. 290-291 (per il tema decoloniale nell’arte e nella critica d’arte italiana).

Edward W. Said, Humanism and Democratic Criticism, trad. it. Umanesimo e critica democratica, Il Saggiatore, Milano 2007 (per una chiarificazione del punto di vista filologico nel contesto degli studi culturali).

Salvador Dalí si sofferma sul metodo paranoico-critico nel testo La conquête de l’irrationnel, Editions Surréalistes, Paris 1935.