È uscito il terzo volume delle Opere Complete / Philip Roth e le tre interviste a Primo Levi

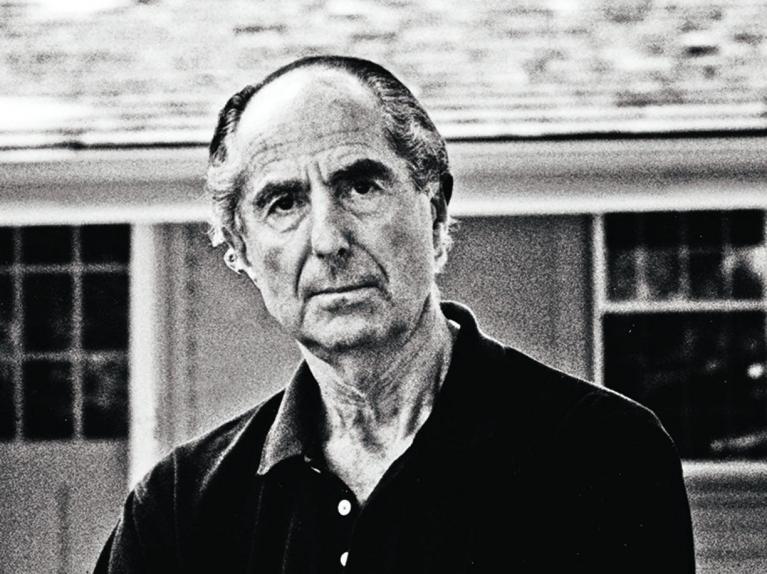

Uno dei più bei libri di Philip Roth non è un romanzo e neppure una raccolta di racconti, bensì un libro di interviste. Si intitola Shop Talk, in italiano Chiacchiere di bottega. Lo ha pubblicato in inglese nel 2001 e contiene una serie di conversazioni con colleghi scrittori. Sono interviste precedute da fulminanti ritratti delle persone che Roth ha incontrato, da Aharon Appelfeld a Ivan Klíma, da Isaac Bashevis Singer a Milan Kundera, poi una visita a Edna O’Brien e uno scambio epistolare con Mary McCarthy, un ritratto di Philip Guston e una serie di rapide recensioni ai libri di Saul Bellow. Sono testi molto belli dove Roth manifesta non solo la qualità dell’eccellente lettore – come potrebbe essere diversamente dato che è uno scrittore? – ma anche quelle del critico, cosa in cui non tutti gli autori, soprattutto se celebri e famosi, sono versati. Un critico è uno che entra nelle pieghe dei libri che legge, ne percorre la tela fine che li compone e ne trae riflessioni d’ordine generale sulla letteratura, sul mondo, su se stesso. Roth dimostra nelle sue chiacchiere di bottega di possedere una straordinaria umiltà. Non si pone mai al di sopra degli autori che incontra e neppure guarda dall’alto i loro libri: si affianca e li sollecita. Da amico, oltre che da ammiratore, con una curiosità che lascia di stucco in uno scrittore così complesso, ricco e profondo. La profondità che usa è quella dell’intelligenza, che per quanto affilata non è mai cinica né sentimentale, ma sempre disposta a capire.

Il libro, ora rifuso nel volume di saggi della sua opera, Why Write? Collected Nonfiction 1960-2013 (The Library of America, New York 2017), si apre con una conversazione con Primo Levi, lo scrittore che probabilmente Roth ha più ammirato, almeno tra quelli non americani. Una conversazione davvero affascinante che ha una storia interessante, dal momento che questa versione non è l’unica che si può leggere. Si tratta di una intervista che, al saldo delle innumerevoli varianti, è leggibile in almeno tre differenti versioni che raccontano qualcosa del rapporto tra Roth e Levi, ma anche del modo con cui Levi pensava alla sua opera. In questi giorni esce presso Einaudi il terzo volume delle Opere complete dello scrittore torinese che ha come sottotitolo: Conversazioni, interviste e dichiarazioni, che ho curato, dove sono contenute due delle versioni di quella conversazione. Ma partiamo dall’inizio, da quando Roth e Levi si sono conosciuti.

A Londra e a Torino

La prima volta in cui i due scrittori si sono incontrati è stato nell’aprile del 1986 a Londra. Levi c’era andato per una conferenza all’Istituto Italiano di Cultura diretto da Giorgio Colombo. Era il secondo viaggio che compiva da scrittore oramai riconosciuto in un paese di lingua inglese dopo quello negli Stati Uniti l’anno precedente. Ad accompagnarlo la moglie Lucia. Avevano lasciato a casa a Torino le due persone anziane che accudivano con l’aiuto di badanti e infermiere: la mamma di Primo e quella di Lucia, due donne molto anziane e malandate.

A combinare l’incontro con lo scrittore americano è Gaia Servadio. Giornalista e scrittrice, Servadio vive dal 1956 a Londra e collabora a vari giornali tra cui «La Stampa» di cui anche Levi è collaboratore. Inoltre è figlia di un chimico conosciuto alla Siva, Luxardo, la cui madre e nonna sono morte ad Auschwitz. A Primo, stando a quando scrive Ian Thomson in Primo Levi. Una vita (Utet), tradotto di recente da Eleonora Gallitelli, Gaia stava molto simpatica. La giornalista italiana conosce Roth e lo frequenta, come ha raccontato in Raccogliamo le vele (Feltrinelli 2014), libro in cui riserva all’autore americano giudizi non sempre teneri. Levi va a pranzo con lei e la cosa è fatta. La richiesta di vedersi viene da Roth che è un ammiratore dello scrittore italiano. L’incontro avviene all’Istituto italiano di cultura, al 39 di Belgrave Square. Passeggiano e conversano. Alla fine l’americano confida a Gaia di aver conosciuto un uomo meraviglioso. È mercoledì 16 aprile 1986.

In un fine settimana di settembre dello stesso anno Roth arriva a Torino. Ha ottenuto di poter intervistare Levi per «The New York Times Book Review» a cui collabora. Ad accompagnarlo nella città piemontese è la moglie Claire Bloom, l’attrice, venerata da Levi per essere stata la protagonista di Luci della ribalta, per lui un film cult. Vanno subito alla Siva, perché Roth è curioso di vedere il luogo dove Levi ha lavorato per trent’anni. Ad accompagnarli è Paola Accardi, figlia del proprietario dell’azienda e direttrice della fabbrica. Paola ha vissuto in Inghilterra e parla bene inglese. Ha anche sposato un chimico inglese che ha preso il posto dello scrittore quando questi è andato in pensione. Primo le chiede di guidare l’auto e di aiutarlo nella conversazione con Roth. Sembra che abbia detto a Paola: “Non posso guidare la macchina e parlare contemporaneamente”. La neodirettrice della Siva conosce bene Primo, non solo perché è la figlia del proprietario dell’azienda, Federico, detto Rico, figura di riferimento nella vita non solo professionale di Levi, ma perché per qualche anno ha abitato vicino allo scrittore e quindi usufruiva del suo passaggio per andare a lavorare. A Carole Angier, Paola ha raccontato che quel tratto in automobile era stato faticoso, dato che Primo era quasi sempre silenzioso e le metteva soggezione (Il doppio legame. Vita di Primo Levi, tr. di Valentina Ricci, Mondadori 2004). In precedenza aveva anche ospitato Levi a Londra, quando vi abitava, occasione in cui il chimico della fabbrica di suo padre si era dimostrato spiritoso e simpatico.

La visita all’azienda chimica costituisce la prima parte del testo di Roth, un piccolo capolavoro di penetrazione psichica. Vi scopre un Levi che ha ancora la fabbrica nel suo cuore, un Levi che possiede il fiuto di un cane – l’odorato è una delle ragioni, ha scritto, che lo hanno spinto a diventare chimico –, ma anche che “è concentrato e immobile come uno scoiattolo” mentre ascolta i colleghi che gli parlano. Roth capisce che l’unicità di Levi consiste nell’essere più un chimico artista che uno scrittore chimico. Osservazione non da poco, dato che sino ad allora nessuno aveva sottolineato, almeno fuori dalla cerchia stretta dello scrittore, la sua personalità di artista. Rimarca anche che tra gli artisti intellettualmente dotati del XX secolo, “lui è probabilmente quello che si è più adattato all’ambiente circostante in tutti i suoi aspetti”, una risposta resiliente, potremmo dire oggi usando questa espressione, sia ad Auschwitz sia nella vita quotidiana, a Torino e alla Siva.

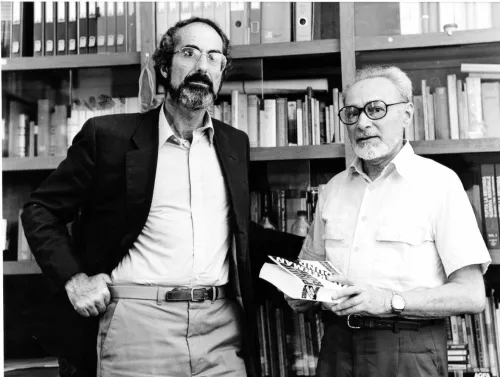

I due biografi di Levi, Angier e Thomson, raccontano con molti dettagli quel fine settimana di Philip Roth e di Claire Bloom a Torino. L’entusiasmo con cui Levi fu accolto dalle persone nella fabbrica – era in pensione da dodici anni – e anche le reazioni dello scrittore: “Ecco un altro fantasma”, sussurra all’orecchio di Roth vedendo un impiegato dell’ufficio centrale, che una volta era stato il suo luogo di lavoro, quando gli viene incontro per salutarlo. Poi la conversazione si sposta in Corso Re Umberto 75, nello studio dello scrittore, che Roth descrive nel suo testo. Di quella visita restano alcune belle foto che ritraggono entrambi davanti alla libreria. Roth ha la barba scura con qualche punto bianco, Levi il suo pizzetto bianco. Molto diversi fisicamente, lo sono anche caratterialmente; si capisce che si piacciono. Del resto, Levi è stato, fin dalla notizia dell’arrivo di Roth, lusingato da quella visita e dalla proposta d’intervista per un così importante giornale americano. Ha ragione, servirà molto a consolidare la sua fama in quel paese, già accresciuta dalle traduzioni, dai riconoscimenti, dalle recensioni e dal viaggio in USA con interviste e conferenze. Claire è molto simpatica a Primo, non solo perché è un attrice famosa e una bella donna, ma perché manifesta una sensibilità che colpisce lo scrittore italiano. Il giorno seguente visitano Torino, pranzano insieme, vanno alla libreria di Angelo Pezzana, la Luxemburg, dove Roth firma copie dei suoi libri. Una cena al Cambio, il classico ristorante torinese, sancisce la piacevolezza di quell’incontro.

Nello studio di Levi poi parlano di molte cose. Non tutte, o quasi nessuna, entrerà nell’intervista, perché - e qui sta la cosa interessante, come ha intuito Domenico Scarpa - l’intervista non è stata registrata e neppure Roth ha preso freneticamente appunti su un taccuino: tutto è avvenuto per iscritto e a distanza. Quando si lasciano, c’è l’impegno da parte di Roth di inviare una serie di domande e da parte di Levi di rispondere per iscritto. Non che quello che Roth ha visto e compreso in questo secondo incontro del chimico torinese non entri nella conversazione pubblicata. Con occhio curioso, e persino rapace, Roth ha capito molte cose di Levi e poi ha letto con attenzione i suoi libri, così che si è fatto un’idea ben precisa della sua personalità di scrittore e in parte anche di uomo, come traspare dalle domande che gli manderà di lì a poco, dal momento che l’intervista apparirà poco più di un mese dopo sul giornale americano, il 12 ottobre 1986.

Entrambi sono degli ascoltatori attenti dell’altro, anche se Roth nell’introduzione alla conversazione attribuisce questa qualità solo a Levi. Ma chi ora legge Chiacchiere di bottega si renderà conto di questa capacità dell’americano: sa mettersi in ascolto dell’altro così da coglierne le inflessioni, i toni di voce, i passaggi più importanti. Gli scrittori, scrive nell’intervista a Levi, come gli esseri umani in genere, si dividono in due categorie, “quelli che sanno ascoltare e quelli che non ne sono capaci”. Loro due erano della seconda specie. Roth sa anche vedere. Un’osservazione formidabile che vale più di tante letture critiche per cogliere la personalità letteraria di Levi: “Nel suo corpo, e nel suo viso, si intravedono – a differenza di quanto accade nella maggior parte degli uomini – il corpo e il viso del bambino di un tempo”. La curiosità di Levi, dote fondamentale nei suoi scritti, è la punta dell’iceberg della sua personalità più recondita. L’americano aggiunge anche un’altra osservazione formidabile: “La sua prontezza di riflessi è quasi palpabile, la perspicacia vibra dentro di lui come una piccola fiammella interiore”. Una annotazione che permette di capire come il corpo sia un elemento importante nella personalità di Levi, un modo d’essere che si connette con la prontezza d’intelletto, la perspicacia, che è un modo per afferrare le cose al volo: ha decisamente fiuto. Forse qui Roth non parla solo di Levi, ma anche di se stesso.

Quando si congedano, lunedì 8 settembre, lo scrittore americano coglie qualcosa di triste nell’amico ritrovato, che gli conferma alcune intuizioni che aveva avuto a Londra nel precedente colloquio. Levi non gli ha fatto alcun cenno alla depressione che lo attanaglia da tempo, ma Roth riceve ugualmente una sensazione del genere, insieme a quella di una personalità che emana tranquillità. Una dualità davvero inconsueta. Chi sembra andare più in profondità a percepire la parte dolente di Levi è invece la moglie, Claire Bloom, più empatica con la parte sofferente di Primo, per quanto, come si sa, anche Roth soffrirà in seguito di depressione. Claire ha raccontato a Thomson che lo sguardo di Primo nel momento dei saluti le restò impresso. Sono considerazioni ex post, dopo il suicido di Levi, ma è evidente che Claire percepiva quel sottofondo di dolore che l’amico torinese teneva dentro di sé: “Non so esattamente di cosa si trattasse, ma avevo capito qualcosa, e Primo capiva che avevo capito. Si era verificato uno strano scambio, una sorta di mutuo riconoscimento, molto molto forte. Se Primo avesse capito qualcosa di se stesso, questo non lo so”. Le venne da piangere. Levi abbracciando Roth gli disse: “Non so chi di noi sia il fratello maggiore e chi il minore”. Quello più vecchio e di oltre una decina di anni era proprio lui, Primo.

Le tre interviste

Il primo testo appare, come si è detto, su «The New York Times Book Review» nell’ottobre del medesimo anno. Sono sei domande e sei risposte. Alla fine del mese, il 26 e il 27, appare in due puntate sul quotidiano «La Stampa» in versione italiana. Non è lo stesso testo americano. Le domande e le risposte sono sempre sei, ma ci sono molte differenze. Intanto la premessa, la parte del racconto della visita a Torino di Roth, la più letteraria, se così si può dire, con la descrizione del luogo, di Levi stesso, delle sculture con il filo di rame che Levi realizza per diletto, non vi figura. E ci sono altre differenze. Non c’è nella penultima risposta, quella dedicata a Se non ora, quando?, l’accenno a scrittori come Joseph Roth, Singer, Malamud, Potok. Poi è caduto un riferimento all’ultimo capitolo di Se questo è un uomo, Storia di dieci giorni. C’è invece qualcosa in più nella versione del quotidiano torinese: l’accenno al medico di Levi, che è il fratello di Natalia Ginzburg e quindi anche la citazione di lei: “era il fratello di Natalia Ginzburg: conosci i suoi libri? È una Levi anche lei, ma non mia parente”. Dettaglio curioso, visto che proprio Natalia era stata quella che aveva comunicato a Primo il rifiuto suo e di Pavese nel 1947 di pubblicare Se questo è un uomo presso Einaudi. Lui non si vieta di farla conoscere a Roth.

La differenza che c’è tra i due testi pubblicati ha una ragione precisa. Esiste un testo da cui entrambi discendono. Si tratta di un dattiloscritto di 18 pagine composto di 10 pagine di domande e di 8 pagine di risposte redatte con il computer di Levi. Le interrogazioni di Roth sono in inglese e le risposte di Levi in italiano con alcuni inserti in inglese, espressioni che Levi ha tradotto direttamente per Roth. Queste le tre interviste.

Tra la versione su «The New York Times Book Review» e quella raccolta in Shop Talk (2001) vi sono varie differenze: correzioni e precisazioni; e quella contenuta in Opere complete volume III proviene da Why Write? (2017), a sua volta ulteriormente corretta da Roth rispetto alle due precedenti pubblicazioni (ed è perciò diversa anche da quella contenuta nella traduzione italiana di Chiacchiere di bottega del 2004). Cambiamenti importanti ma non decisivi, che fanno parte dei consueti ripensamenti e riletture d’autore; tutte le traduzioni italiane sono di Norman Gobetti.

La visita a Torino non ha prodotto quindi una conversazione orale, bensì una scritta. Si è trattato perciò di uno scambio di testi scritti. Certo le chiacchiere nello studio di Levi e altri conversazioni per strada, al ristorante, durante gli spostamenti e alla Siva, hanno prodotto delle domande, ma le domande e le risposte sono tutte scritte.

Levi ha successivamente consegnato una copia della versione ampia, con le domande di Roth e le sue risposte al computer, all’Einaudi, e per molti anni è stata conservata nella cartella della sua corrispondenza con l’editore, che per altro è anche l’editore italiano di Roth, che ha ritradotto e fatto ristampare anche le sue prime opere comparse in precedenza nel nostro paese.

Nel volume di Opere complete che raccoglie 140 interviste su oltre 300 censite è compresa sia la versione dattiloscritta di Levi (con le domande in inglese e la traduzione delle stesse) sia quella apparsa su «The New York Times Book Review», ma nella versione ultima che figura in Why Write?, così come richiesto da Roth attraverso il suo agente americano. Mentre la versione di «La Stampa» della conversazione si può leggere nell’archivio online del giornale e nel volume Primo Levi. Conversazioni e interviste 1961-1987, che ho curato presso Einaudi nel 1997.

Risposte a Philip Roth

Questo è il titolo dato al dattiloscritto di Roth e Levi nelle Opere complete, il più ampio scambio tra i due scrittori di cui ci resta testimonianza. Quali sono le differenze principali con le altre due versioni? In quella apparsa su «The New York Times Book Review» le domande e risposte sono sei; stesso numero per la versione di «La Stampa». Nel testo apparso in Shop Talk c’è invece una domanda e una risposta in più già presente in Risposte a Philip Roth e da lì recuperata.

Riguarda il tema dell’identità ebraica, che non a caso è anche uno dei fili conduttori del libro: sono sei gli scrittori ebrei di cui Roth tratta nel volume, di cui quattro intervistati (Levi, Appelfeld, Klíma e Isaac Bashevis Singer). Roth gli ha citato un testo dello storico Arnaldo Momigliano sugli ebrei piemontesi uscito sulla “New York Review of Books”, dove si sottolinea quanto essi fossero meno parte della vita italiana di quanto essi pensassero. Roth gli chiede: quanto parte della vita italiana tu ritieni di essere? E poi: quanto tu resti un’impurità, “il granello di sale o di senape”? Quel senso di separatezza è scomparso? Si tratta di una questione non da poco, dal momento che nell’ultimo periodo della vita di Levi la definizione di scrittore ebreo era andata aggiungendosi a quella di testimone e di scrittore-chimico. Levi l’aveva accettata con una certa resistenza. Del resto la domanda avviene dopo la pubblicazione di Se non ora, quando?, dove la storia della banda dei partigiani ebrei è il baricentro del romanzo, l’unico che Levi ha scritto attingendo alla fantasia e alla storia. Levi risponde di non vedere una contraddizione tra le due cose: appartenere a una comunità precisa ed essere un elemento che dà sapore (il sale e la senape). Gli ebrei italiani, risponde, hanno dato un grande contributo alla vita dell’Italia, pur rimanendo fedeli alla propria tradizione. La domanda di Roth sconta un passaggio di paradigma che lo scrittore americano non poteva certo cogliere, quello di Levi come scrittore antifascista, resistente antinazista e antifascista, che diviene negli anni Ottanta del XX secolo lo scrittore ebreo della Shoah.

Nella risposta c’è un’interessante annotazione che, per quanto ripristinata nella versione in volume dell’intervista, in Shop Talk e nell’ultimo volume americano delle opere non-fiction di Roth in precedenza non figurava: l’idea di “scrittori di frontiera”, cui Levi sente di appartenere; cita: Naipaul, Duras, Gordimer, Rushdie, Canetti, Kundera, all’estero, e in Italia: Rigoni Sterni (“appartiene ad un’arcaica minoranza tedesca”), Tomizza come sloveno, Bassani come ebreo e Sciascia come siciliano: “Insomma, – dice – il possedere due tradizioni, come avviene per gli ebrei ma non solo per loro, è una ricchezza, per gli scrittori, e non solo per gli scrittori”. Cade anche il riferimento alla sua collocazione tra scienza e letteratura, le “due culture” di C. P. Snow. Un altro piccolo dettaglio poi riguarda il rapporto con Israele. Nel dattiloscritto Levi scrive: “in Italia non c’è praticamente antisemitismo, anzi, l’ebraismo viene visto con interesse e per lo più con simpatia, anche se verso Israele si nutrono sentimenti contrastanti”. Nelle traduzioni quel “contrastanti”, diventa: “ambigui”. La questione del rapporto con Israele è un’altra questione ancora nell’ebreo italiano Primo Levi. Senza entrare troppo nel dettaglio, ci sono parti non riprodotte nelle altre due interviste e invece presenti nel dattiloscritto Risposte a Philip Roth, che appaiono interessanti. Il riferimento a Solženicyn e al suo libro Ivan Denisovič e al film Il ponte sul fiume Kwai, entrambi citati là dove si parla del lavoro ben fatto nel Lager. Poi una domanda di Roth che è scomparsa, dove cita un ampio passo da Se questo è un uomo dedicato all’infelicità, una delle riflessioni filosofiche e psicologiche più affascinanti del libro. Roth lo definisce “geometria della infelicità”, tema ben presente nei suoi romanzi. Nel rispondere Levi sottolinea come anche il lavoro in fabbrica lo abbia “tenuto in contatto col mondo delle cose vere”. Un tema questo su cui ha molto insistito, una sorta di “realismo” leviano. Scompare anche il riferimento di Roth a Joyce, al suo “Here Comes Everybody” (“Ecco che arriva ognuno”), che torna anche questo nei suoi libri.

Le domande e risposte di questo dattiloscritto sono otto; una non figura in nessuna pubblicazione, e resta confinata solo qui. Riguarda l’interesse di Levi per la chimica e per le vernici. Roth gli chiede dei suoi autori preferiti, di Thomas Mann. Gli cita La ricerca delle radici, l’antologia che non è ancora stata tradotta in inglese e in quasi nessuna lingua, neppure oggi, e non figura neppure in The Complete Works of Primo Levi (Liveright Publishing Corporation) curate da Ann Goldstein. Lo scrittore americano gli chiede notizia degli autori che l’hanno influenzato, quelli che ha letto: Eliot, Rabelais, Conrad, Sholem Aleichem, Saint-Exupéry. Levi gli risponde che il suo interesse per le vernici è stato casuale, ma che si è rafforzato inseguito. E che, a suo dire, non vi è correlazione tra l’entusiasmo per le vernici e quello per la letteratura. Spiega anche il suo amore per Mann. Non solo per la Montagna incantata, ma anche Giuseppe e i suoi fratelli, pubblicato in Italia prima della messa al bando dell’autore tedesco da parte del Fascismo per via della sua posizione politica. L’aveva portato in casa il padre e lui lo divora. Poi c’è la passione per Aldous Huxley: i suoi libri furono i primi che Levi lesse in inglese; ma poi abbandonato quando vira verso il misticismo. Quindi continua a rispondere ripercorrendo la lista dei libri e degli autori riportati in La ricerca delle radici; un accenno particolare merita Conrad: un modello nel confronto con la natura amica-nemica.

La domanda seguente trova invece un riscontro in tutte le varie versioni dell’intervista. Approfondisce il tema delle vernici, dal momento che Roth è stato alla Siva, e questo, come spiega nella introduzione all’intervista pubblicata su «The New York Times Book Review», è uno dei punti importanti dell’identità di Levi. Nella domanda del dattiloscritto, presente nelle altre due versioni, Roth parla di Sherwood Anderson, lo scrittore che lavorava in una fabbrica di vernici, che poi lascia per la sua vocazione letteraria. Levi dichiara non saperlo. Nella risposta cita invece Italo Svevo, ebreo triestino convertito al cattolicesimo. Parla di Moravia, che era suo parente. Ci sono anche altre righe che Roth non ha ripreso, che collegano Zeno Cosini a Zuckerman personaggio dello scrittore americano. Levi dice che tra Svevo e Roth ci sono dei punti in comune. Svevo, aggiunge Levi, fu direttore di una fabbrica di vernici di proprietà del suocero, la Società Veneziani. Il parallelo tra Svevo e Roth non c’è nelle varie versioni, così come quest’ultima parte sul rapporto tra verniciai e scrittori risulta ridotta.

Conclusioni

Cosa ci dice questa intervista di Roth nelle tre versioni che abbiamo? Prima di tutto che Roth ha davvero colto alcuni degli aspetti importanti della personalità umana e letteraria di Levi. Come si è detto, innanzi tutto l’aspetto artistico; poi quello che collega questo al lavoro di chimico, che ha svolto per trent’anni e l’ha salvato ad Auschwitz. Roth ha messo bene a fuoco – ed è la domanda d’avvio in tutte e tre le versioni – il rapporto tra la dedizione al lavoro e la timidezza. Levi risponde che la timidezza o inibizione “era genuina, dolorosa e pesante; molto più importante per me che la devozione del lavoro”. Dice: “Io credo che in quell’epoca il lavoro fosse in effetti per me una compensazione sessuale più che una vera passione”. Probabilmente è da questa affermazione che parte la stessa biografia della Angier, che insiste molto su questo aspetto.

Un altro punto importante è l’aver riportato il diario di Storia di dieci giorni a Robinson Crusoe. Roth sembra capace di entrare nelle pieghe della personalità di Levi. Ci sono momenti in cui Levi dice cose che non aveva mai detto sino ad allora; si tratta di una confidenza stabilita con un altro scrittore, ebreo come lui. Parla anche della mancanza d’avventura nella sua vita, tutto sommato molto stanziale al ritorno da Auschwitz. La frase, detta dal fratello di Natalia Ginzburg, è rimarchevole: l’anno ad Auschwitz risulta per lui in technicolor, il resto della vita a Torino in bianco e nero.

I riferimenti all’ebraismo poi sono diversi; cadranno nella pubblicazione americana, che è probabilmente ridotta forse per via dello spazio che era stato assegnato allo scrittore sulle pagine del giornale. Roth ha semplificato, ma ha anche reso più compatto il dialogo avvenuto per iscritto. Ha tolto, come si è detto, diversi riferimenti letterari fatti da Levi, in particolare l’idea che sia uno “scrittore di frontiera”, che offriva una chiave d’interpretazione interessante. Probabilmente questa immagine contrastava troppo con quella che i lettori americani s’erano andati formando di Levi stesso: lo scrittore della Shoah. Un aspetto che lo stesso Saul Bellow mette in evidenza in una sua corrispondenza con Cynthia Ozick, l’autrice dell’indimenticabile Lo scialle: Levi è stato uno dei pochi che ha compreso l’Olocausto.

Roth ripristina però nella versione raccolta nei libri la domanda sull’ebraismo di Levi, caduta in precedenza, e quella sul rapporto tra gli ebrei italiani e il proprio paese. Levi gli risponde che Roth stesso è, rispetto all’ambiente ebraico americano, un grano di senape, sottolineando così l’aspetto di frizione che lo scrittore ha costituito sino a quel momento – anno 1986 – rispetto alle sue stesse origini religiose e culturali.

Anche l’aspetto del rapporto tra chimica e letteratura, com’è invece evidente nella lunga risposta di Levi nella penultima domanda, la settima, del dattiloscritto Risposte a Philip Roth, risulta ridotto nella versione americana della conversazione; mentre nell’ottava interrogazione, l’ultima del medesimo dattiloscritto, Levi risponde, come si è già detto, facendo un paragone tra il personaggio di Zeno Cosini nella Coscienza e Zuckerman, tirando in ballo un tema, la psicoanalisi, presente in Roth ma assente nell’opera dello scrittore torinese. Senza ignorare Freud, che pure ha letto, Levi si tiene alla larga dalla psicoanalisi.

Il tema è ancora quello della relazione con le donne, come precisa Levi stesso nel dattiloscritto: Zeno “è turbato (ma con molte più pruderie che Zuckerman) nelle sue relazioni con le donne; è afflitto da dolori psicosomatici”. In questo modo l’ultima domanda sembra rimandare alla prima, al tema della sessualità. Roth, a partire da Il lamento di Portnoy, ne ha fatto il centro della sua stessa narrativa, cosa che in occasione della sua morte è stata abbastanza ignorata a favore di una lettura più “politica” della sua opera, alla luce della trilogia dell’ultimo o penultimo periodo della sua attività (Pastorale americana, Ho sposato un comunista, La macchia umana), o quanto meno che è stata poco presente nei necrologi italiani. Ed è singolare che proprio uno scrittore così sia stato “il fratello maggiore” di Primo Levi nel loro doppio incontro a Londra e Torino, pochi mesi prima del suicidio dell’autore di Se questo è un uomo. L’eccezione, come si sa, conferma sempre la regola.

Nelle ultime righe di Risposte a Philip Roth, che nel dattiloscritto risultano cassate con una riga di cancellazione, Levi ringrazia Roth per la conversazione e per la stima che gli ha dimostrato venendo sino a Torino. Gli ricorda che deve ancora ricavare un libro dalle sue esperienze di fabbrica e poi trascrive una frase dal commento allo Snark di Lewis Carroll fatto da F. C. S. Schiller dandone la versione originale in inglese: “It is recognized maxim literary ethics that none but the dead can deserve a commentary, seeing that they can no longer either explain themselves or perturb the explanations of those who devote themselves to the congenisal, and frequently not unprofitable, task of making plain what was previously obscure, and profond what was previously plain”. Che tradotta da Levi stesso nella prefazione a La ricerca delle radici suona: “È una massima riconosciuta dell’etica letteraria che soltanto gli scrittori morti devono essere commentati, visto che non sono più in grado di spiegare se stessi, né di perturbare le spiegazioni di coloro che si dedicano al compito piacevole, e talvolta non privo di utilità, di rendere chiaro ciò prima era oscuro, e profondo ciò che prima era solo chiaro”.