A vent'anni dalla scomparsa / Sergio Saviane e l'invenzione del mezzobusto

Sergio Saviane: tutti quelli che lo ricordano, quando lo ricordano, dicono o scrivono, tutti, nessuno escluso, che è purtroppo dimenticato, Sergio Saviane.

Allora ricordiamolo anche noi, questo cosiddetto dimenticato, e ricordiamo che vent'anni fa esatti, il ventisette luglio del 2001, moriva a Castelfranco Veneto, dov'era nato settantotto anni prima, Sergio Saviane.

Ma chi era dunque questo Sergio Saviane, paradossalmente così dimenticato e al contempo così ricordato?

Era uno scrittore, un giornalista, un polemista, un creatore di linguaggio e un onomaturgo, oltre che un critico televisivo, forse addirittura il primo in Italia, a tenere, e per circa trent'anni anni (1960-1988) su “L'Espresso”, una rubrica di critica televisiva.

Collezionò, pare, un centinaio di querele. Un semplice dato per chiarire che era uno che non le mandava certo a dire. Le diceva lui, in prima persona, con notevole coraggio, le cose che aveva da dire.

Vent'anni fa, tra i vari necrologi, spiccarono quelli di Nello Ajello e Maria Novella Oppo. Più di recente si sono occupati di lui, per esempio, Stefano Lorenzetto (2013), Claudio Giunta (2020) e Massimo Del Papa (2014), che gli ha dedicato un breve volume dal titolo assai eloquente “Il rompicoglioni”.

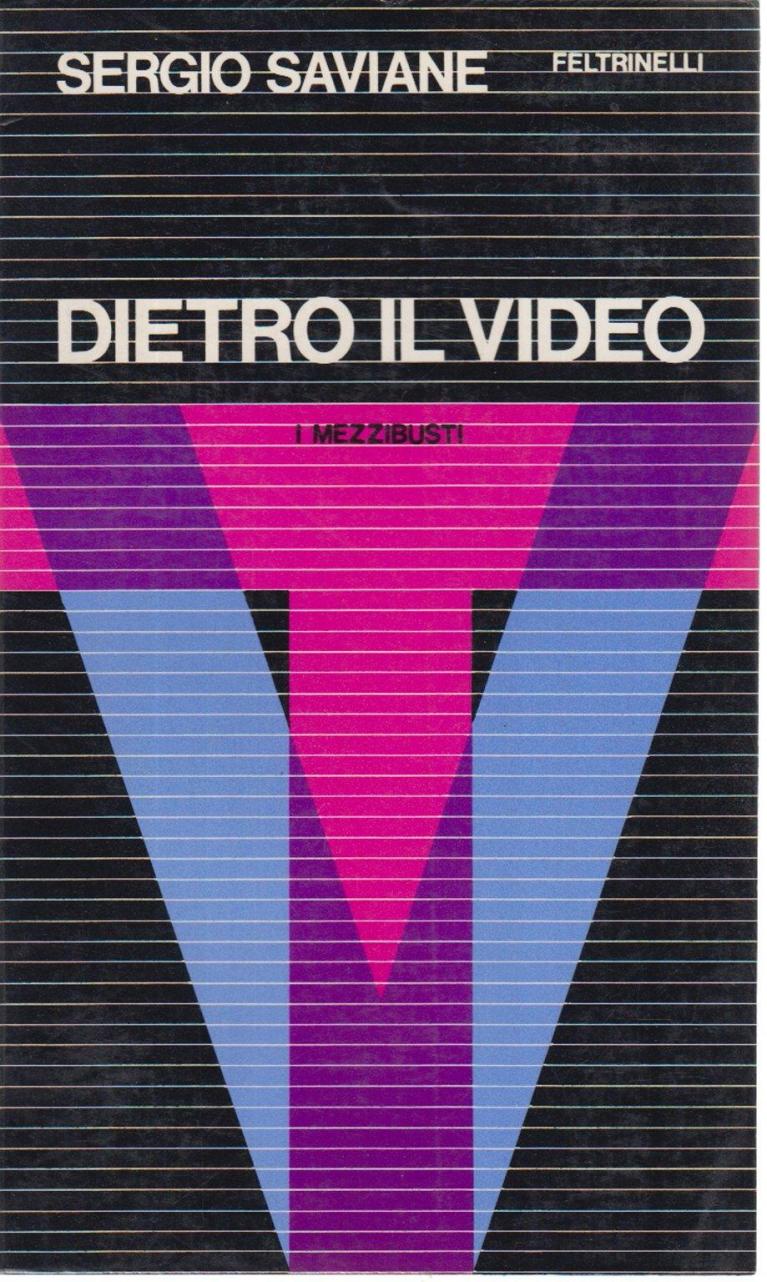

Noi lo ricorderemo qui analizzando alcune sue opere. A cominciare da quelle che gli hanno dato la più ampia notorietà, ossia le raccolte delle sue cronache televisive. Due in particolare: Dietro il video (1972) e Video malandrino (1977).

Il primo volume, uscito per Feltrinelli, reca come sottotitolo I mezzibusti. Ed è sicuramente questa la sua trovata più celebre, se non la più geniale.

Il GDLI (Grande Dizionario della Lingua Italiana), alla voce in questione, specifica trattarsi di “giornalista e conduttore del telegiornale” sm. spreg. e iron., sostantivo maschile, spregiativo e ironico. Vi è allegato un passo tratto da un articolo di Saviane del 1981. Ma la data della prima attestazione, come si vede, risulta di parecchio più anteriore. Nel secondo pezzo della raccolta che stiamo esaminando (Arriva il mezzobusto) Saviane paragona i giornalisti evanescenti che compaiono in video, dopo la scomparsa degli speaker, a una “galleria di mezzibusti impacciati che non sanno dove mettere le mani e leggono le notizie che la censura gli elargisce col volto più impenetrabile... Un museo di busti del Pincio che cercano di addolcire... le cadenze della loro parlata fiorentina, barese, sardo-siciliana, veneta o piemontese, ben attenti a non dire niente che abbia una parentela col giornalismo, quasi grotteschi nel loro turbamento da video”.

Anche in Video malandrino (Sugarco), nella prefazione, è ripetuto l'accostamento ai busti del Pincio.

Ecco qua, dunque, il parto più noto del Saviane onomaturgo, ossia creatore di nomi.

Il quale Saviane non si arrestò a questo punto, ma partì da lì per dare la stura, nelle sue cronache televisive, a una forsennata e caleidoscopica girandola verbale, declinando il neologismo in una serie di strepitose varianti: mezzobusto da velina, mezzobusto fermo posta, mezzobusto resuscitato, mezzobusto in azione, mezzobusto da scaramuccia, mezzobusto da cerimonia, mezzobusto mitragliere, mezzobusto controvento, mezzobusto da borraccia a tracolla, mezzobusto da cataclisma, mezzobusto da disgrazia stradale, mezzobusto da elicottero, mezzobusto da neve farinosa (citiamo soprattutto da L'oriundo che imita Noschese).

Le varie tipologie dipendevano naturalmente dal ruolo del giornalista-mezzobusto in questione: inviato di guerra, corrispondente da una zona terremotata, da una particolare cerimonia eccetera.

“Mezzobusto lunare” era viceversa attributo specifico di Tito Stagno, di cui Saviane varie volte scrive che era talmente compenetrato nel ruolo, che non si sapeva bene se era stato lui o Armstrong a posare per primo il piede sul suolo del satellite. (Accanto a Tito Stagno, Mario Pastore rappresentava l'altra bête noire del Nostro, almeno in questo periodo, primi anni Settanta).

In Video malandrino ci imbattiamo via via nei: mezzibusti da allevamento, da allattamento, da riscaldamento; nel mezzobusto da carrozza, da rintocco, da cupolone, da carta geografica, nonché nel mezzobusto da inquinamento e nel mezzobusto arialibera. Questi due ultimi riferiti ai giornalisti che si cimentavano nei primi servizi sulla qualità del nostro ambiente.

Ci fermiamo qui, ma, e non è un modo di dire, potremmo citare ancora parecchio.

Il lettore, allora come oggi, rimane certo colpito dalla sfrenata invenzione verbale di Saviane. Magari associa alla novità del “mezzobusto” altre analoghe creazioni, tutte derivate dall'uso sapiente del prefissoide “mezzo”, come ad esempio le “mezzevirgole”, le “mezzemummie”, senza trascurare le “mezzetonsille (da strapazzo)”.

Si ride, oggi come ieri, ma si ride amaro.

Perché tutta questa inventiva linguistica non è fine a se stessa. Non è un gioco, per quanto divertente. Essa ha una ragione profonda. E denuncia uno stato dell'informazione, televisiva ma non solo, sul quale, in effetti, da ridere c'era ben poco.

Già il fatto che Saviane parta dal prefissoide “mezzo” è di per sé assai significativo e per nulla casuale. Il mezzobusto è uno che ha rinunciato ad essere giornalista “intero” e anche integro. Una parte di sé l'ha asservita a chi gli dà le direttive da seguire. Alle “veline”. E “velinaro”, “testone velinato” e simili sono altri attributi stabili del mezzobusto.

Giampaolo Pansa nel 1980 ricorse a un'espressione simile, anch'essa poggiante sull'individuazione di una realtà dimidiata: il giornalista dimezzato. Un giornalista che per metà pensava con la propria testa e per metà con la testa di altri, i suoi danti causa o, per essere più espliciti, i suoi padroni.

Saviane, in L'Espresso desnudo (1985), rilevò con compiacimento e rammarico che “Pansa con la storia dei giornalisti dimezzati, i lecca-lecca, i venditori di fumo” (p.116) riprendeva sì concetti espressi da lui stesso da almeno dieci anni, ma sarebbe stato più opportuno accorgersene un po' prima.

In effetti il Nostro già nel 1972 aveva dato una definizione del mezzobusto che più chiara ed eloquente non si potrebbe: “È mezzobusto il giornalista che lavora alla RAI ma è legato a filo doppio ed è costretto a tenere i contatti con le segreterie politiche, gli uffici stampa della camera e del senato, con i ministeri, le redazioni delle agenzie e dei giornali di partito, la curia vaticana, le basi elettorali” (Dietro il video, p.108).

A ben guardare però il fenomeno dell'informazione asservita risaliva assai più addietro nel tempo.

Anche solo una rapida lettura dei due volumi di cui ci stiamo occupando offre dati di assoluta evidenza.

In Dietro il video si può leggere un passo esplicito come questo: “cambiando quegli aggettivi [di un servizio sui viaggi del Papa]... si poteva pensare alle cronache radiofoniche e giornalistiche degli inviati del tempo fascista” (Il vicario in trasferta). Un altro pezzo è intitolato Credere, obbedire, minimizzare, parodia, naturalmente, del più noto Credere, obbedire, combattere. Il pezzo dedicato alla pletora enorme di collaboratori esterni alla RAI è, altrettanto significativamente, intitolato I collaborazionisti.

Nel primo capitolo di Video malandrino si associano “vecchie e nuove glorie dell'Eiar e della Rai”. A pagina 150 si fa riferimento al Minculpop (“è un vecchio sistema inaugurato con Minculpop, ma ancora molto attuale”), ma non è l'unica volta. Ci sono poi i “federali del giornalismo” (p.324), “gerarchi e gerarchetti” (p.303). Fino all'inedito saluto di p.230: “Eia, eia baccalà!”, dove le trasmissioni culinarie che già allora stavano prendendo piede vengono evidentemente ricondotte alla loro autentica natura di mezzi di distrazione di massa. Inoltre la parola “regime” è spesso ricorrente in queste cronache.

Le invenzioni verbali, le deformazioni dei cognomi, gli inserti dialettali, tutto l'espressionismo savianeo, quindi, (esattamente come quello di Gadda) non nascono da un puro intento ludico, ma hanno una base morale risentita, e anche politica, di denuncia: denuncia della mistificazione permanente dell'informazione italiana, senza soluzione di continuità dal fascismo a oggi (il suo oggi, l'oggi dell'epoca; se le cose attualmente siano cambiate lo lasciamo giudicare al lettore).

Saviane deplora il lato prevalentemente cerimoniale della tv di stato: servizi su inaugurazioni, convegni, congressi; l'insistenza sulla cronaca nera, sui casi umani, sul “patetico animale” (il cane che dopo un mese di vagabondaggi ritrova la via di casa, dopo aver percorso cinquecento chilometri; il cigno “suicida”; l'altro cane morto d'inedia sulla tomba del padrone). In una parola la “mistica del lamento” (Video malandrino, p.215). E deplora ancor più vivamente le censure (“i piantoni alla forbice”; la “tosatura” senza pietà delle notizie), in base alle quali, ad esempio, durante la campagna referendaria del 1974, viene accuratamente evitata la parola “divorzio”, oppure, nel corso del colera a Napoli, 1973, al posto delle “cozze” si nominano insistentemente i “mitili” perché più pudichi.

Perciò quando Saviane deforma i cognomi e chiama Luca Liguori Luca Languori e Leone Piccioni Leone Piscioni e Gaspare Barbiellini Amidei Gaspare Barbiellini Umidei e così via, non si tratta di una pura e semplice goliardata, ma della denuncia di una casta di complici a cui dello spettatore non importa granché. A pagina 27 di Video malandrino viene del resto ricordata la nota frase attribuita al potentissimo Direttore Generale Ettore Bernabei: “gli italiani che guardano la televisione sono venti milioni di teste di cazzo”.

Anche la riforma della RAI del 1975 pare a Saviane più una “controriforma”. La piaga dei giornalisti più che la censura esterna è l'autocensura: hanno talmente introiettato il principio che non hanno nemmeno più bisogno che qualcuno glielo imponga. Lo fanno spontaneamente.

L'unica, o una delle pochissime, eccezioni in un panorama tanto desolante è l'apparizione in video, o riapparizione (aprile 1977), di Dario Fo e Franca Rame, paragonati addirittura al “Messia” (p.333 di Video malandrino).

Ma per il resto è tutto un seguito di trasmissioni per “despossenti” (venetismo crudo equivalente all'italiano “debilitato, impotente, flaccido” ecc.) con, tuttalpiù, qualche spruzzata, maggiormente generosa che in passato, di “frìtola” (altro venetismo, “frittella” o, come qui, “vulva”): ma si tratta, in fondo, delle solite “monate” (ossia “stupidaggini”).

Di ambientazione veneta è anche il romanzo più famoso di Saviane, il suo best-seller (44.000 copie vendute), I misteri di Alleghe, uscito nel 1964.

Non ripercorrerò nel dettaglio la vicenda del “giallo”, è stata ricostruita e rievocata molte volte. Non solo in racconti e romanzi ma anche in film e documentari. Se ne interessò anche Giovanni Comisso in un racconto apparso nel 1948 su “Oggi” (La piccola valle, poi ripubblicato con altro titolo, Un paese di buona gente, nel volume Un gatto attraversa la strada, vincitore dello Strega nel 1955).

Saviane, che frequentava l'ameno paesello di Alleghe (provincia di Belluno) fin da ragazzo, scrisse un articolo per il giornale “Il lavoro illustrato” (13 aprile 1952) il cui titolo suonava “La Montelepre del Nord”. Montelepre era il paese, nei pressi di Palermo, del famigerato bandito Salvatore Giuliano. In questo articolo Saviane collegava due presunti suicidi, avvenuti nel maggio e nel dicembre del 1933, a un duplice omicidio del novembre del 1946. Questo era avvenuto, secondo il Nostro, per eliminare i testimoni del delitto (e non suicidio) del dicembre 1933. A sua volta il delitto del dicembre 1933 aveva avuto lo scopo di togliere di mezzo una testimone del primo delitto ( e non suicidio). Un macabro domino di crimini collegati. Anche il primo (delitto), quello del maggio 1933, doveva far sparire una testimone pericolosa di un primo, originario assassinio, solo presupposto però e non mai veramente provato (ed è quello che alcune ricostruzioni successive hanno rimproverato a Saviane).

Ma, ripeto, a mio avviso, non è la ricostruzione criminologica quello che conta. Quello che conta è la ricostruzione di un ambiente, spaventosamente omertoso, dominato dalla paura, dalla prepotenza di una famiglia che terrorizza un'intera comunità, in nome di una ignobile sete di denaro e di un ossessivo attaccamento alla “roba”.

L'epigrafe del romanzo è tratta dalle Cronache italiane di Stendhal (precisamente da La badessa di Castro”) e denuncia, già nel 1839, l'asservimento della magistratura alle famiglie più cospicue dei luoghi. Anche ad Alleghe, negli anni Trenta, il ruolo del locale federale fu fondamentale nell'insabbiamento dei due “suicidi”. La famiglia responsabile dei crimini fu comunque punita, ma solo a quasi trent'anni distanza dai fatti. Grazie agli articoli di Saviane, e al concomitante impegno di due carabinieri che avevano avuto la stessa intuizione savianea di collegare tra loro i vari fatti criminosi.

Al di là di questo, vanno sottolineati alcuni aspetti strutturali del libro. I fatti sono sempre quelli, ma, in un primo momento il narratore decide di raccontarli dal punto di vista di uno dei pochissimi che ha il coraggio di parlare, il barbiere: “pensavo di fare una storia con il barbiere come protagonista” (p. 28, dell'edizione Pilotto, 2008). E poi, nel capitolo IV, il protagonista è effettivamente il barbiere Checchini. Dopo, nei capitoli successivi, si ritorna alla narrazione in prima persona. Fino ai capitoli X-XII, dove il personaggio centrale è il brigadiere Cesca, supportato dal maresciallo Uda, che, anche dopo l'articolo di Saviane, riprende le indagini e arriva, con vari e sagaci stratagemmi, alla verità. Nel capitolo XIII è di nuovo l’“io” a occupare la scena. Dal capitolo successivo però la vicenda è guardata attraverso gli occhi di Aldo Da Tos, l'anello debole della potente famiglia di Alleghe, implicato anche lui fino al collo nei delitti e incapace però di tenere la bocca chiusa.

E proprio a lui è riferito questo passo di ottima prosa: “Osservava il volo monotono delle mosche, risvegliate dal calore di luglio abbattutosi insolitamente in montagna, contro il soffitto, attorno al lampadario di ferro. Seduto a quel tavolo aveva solo un pensiero: non pensare. Sentiva la stanchezza e il sonno serpeggiare nel cervello, dentro le ossa come un liquido caldo e misterioso, ma quando gli occhi stavano per chiudersi, i ricordi gli piovevano addosso come rami secchi” (p.135, ed. cit.).

Si tratta, oltre al resto, di un'autocitazione savianea. Il suo primo romanzo infatti, Festa di laurea, scritto nel 1953 ma pubblicato nel 1960 (Premio Viareggio Opera Prima di quell'anno) inizia effettivamente così: “Non avevo che un pensiero: non pensare”. Il suo protagonista, evidente alter ego dell'autore, vive una sorta di esistenza limbale, di eterno fuori corso, dove la giovinezza non riesce mai veramente a trasformarsi in età adulta. A distanza di molti anni (1985), anche l'auto-necrologio che sta in appendice a L'Espresso desnudo (p.191) inizia con la stessa identica frase.

È come se il narratore si identificasse con il personaggio (che è anche una persona reale, in carne ed ossa, che morì poi in carcere) incapace di mantenere il silenzio, il più fragile della famiglia.

Se si pensa al Saviane caustico e sarcastico critico televisivo, che comincia a vergare le sue cronache espressionistiche proprio nei primissimi anni Sessanta, stupisce che la prosa di questo romanzo ne appaia così lontana.

Solo un paio di volte, nel tessuto dei Misteri di Alleghe, affiora il Saviane più noto. È in quella parte che potremmo definire del “grottesco tribunalizio”. Dove il Nostro descrive il primo processo per diffamazione che subì a seguito della pubblicazione del pezzo su “Il lavoro illustrato”. I sarcasmi sono affidati ai commenti del fratello: “Quando ti dicono “il Saviane” sei fritto” (p.53). “Se gli sbirri cominciano a darti del “tu” sei spacciato” (p.55). E tutta la scena del botta e risposta con il giudice che borbotta “mangiando le parole e quasi storcendo il naso come se si trovasse sopra ad un piatto di minestra del giorno prima” rientra anch'essa a pieno titolo in questo “grottesco tribunalizio”.

Pure l'inaspettata visita all'autore da parte di un fornaio che intenderebbe produrre grissini e pane con le alghe di Alleghe, a seguito del clamore suscitato dalla vicenda, è reso con le caratteristiche altrimenti abituali delle pagine di Saviane (p.73). Ma per il resto, come detto, paiono autori differenti il critico televisivo e il romanziere.

Così pure il tardo romanzo El còce (Marsilio,1997), uscito quattro anni prima della morte, risulta piuttosto differente rispetto al tono dell'attività più nota del Nostro. È infatti una tenera storia d'amore tra paraplegici, Giovanna e Giulio, dove Saviane si ritaglia il ruolo del giornalista Costantino (trasparente riflesso dell'autore), che, partito per Spilimbergo per realizzare un servizio sul locale Centro di riabilitazione, finisce per restare affascinato dalle storie dei giovani che vi si riuniscono e profondamente coinvolto dalle loro varie vicende. Non c'è traccia di pietismo nell'opera, ma l'ironia, a partire dal titolo, ispirato al noto film di Ferreri El cochecito, è molto delicata. Costantino, che pensava di arrivare a Spilimbergo come “uomo sano tra i lebbrosi”, si accorge invece di essere in realtà “lebbroso tra i lebbrosi” (p.99). Anche lui è in certo senso un “carrozzato”. E comunque “si capisce la vita e s'impara di più con loro in una sola giornata che andando a scuola un mese” (p.142). Ritorna, riferita a Costantino, anche in questo romanzo ultimo, con lievi modifiche, la frase che apre Festa di laurea (“Aveva un solo pensiero: non pensare”, p.31), a sottolineare il suo decisivo valore inaugurale.

Ci è accaduto di menzionare un paio di volte il volume del 1985 L'Espresso desnudo, dove Saviane rievoca varie vicende della testata che allora compiva i suoi primi trent'anni. Sembra che Scalfari, dopo la pubblicazione, gli abbia tolto il saluto. Non sappiamo esattamente il motivo. Certo è che, in questo libro, ci sono pagine esilaranti: Quella tremenda rubrica (pp.71-76), dove Saviane, come in un bollettino di guerra, elenca le vittime della mortifera rubrica teatrale della rivista, potrebbe figurare assai degnamente in un'antologia della miglior prosa novecentesca.

Lo spagnolismo “desnudo” ricorre anche nello scatenato pamphlet contro Moravia, che nessuno voleva pubblicare (cfr., in appendice al testo le pagine dei Retroscena), e che uscì poi da Sugarco nel 1976 (nuova edizione 1985), Moravia desnudo.

Qui non è questione dell'autore degli Indifferenti, o di racconti splendidi come Inverno di malato o di testi importanti come La ciociara e altri simili. L'oggetto delle critiche feroci di Saviane è Io e lui del 1971, dove, come si sa, “lui” è il membro virile con cui il protagonista del libro moraviano, Rico, intrattiene un fitto dialogo.

Saviane, l'abbiamo detto, si scatena. “Il romanzo più noioso del mondo”, composto da uno “scrittore da pendaglio”. Ci volevano davvero 400 pagine per arrivare a “un segone”? E perché poi dedicarsi al membro di Rico, quando, teste anche Guido Almansi, “il culo di Fausta” (moglie del protagonista) è molto meglio? “Culo mitico”, “uno dei culi più loquaci, più parlanti della nostra letteratura” (p.100, ed. 1976).

Apparentemente siamo nella pura goliardia. Ma non è così.

Per l'ultimo Moravia Saviane rievoca più di una volta il nome di D'Annunzio. Fino a scrivere (p.55) che l'autore romano “non ha ancora avuto il coraggio di spaccare con un pugno il vetro leggero che protegge in cornice la foto ricordo di Gabriele D'Annunzio”.

Saviane infatti da un lato elenca l'ossessiva presenza del tema dello specchio in Moravia (buon esempio di critica tematica), che definisce “scrittore vetrario”, ma dall'altro, citando D'Annunzio, mi sembra avanzare un'ipotesi critica tutt'altro che peregrina. In quegli anni il Vate stava conoscendo una certa rivalutazione, a partire dal saggio di Ezio Raimondi del 1969. D'Annunzio era visto come scrittore attentissimo ai gusti del pubblico, pronto ad assecondarli camaleonticamente, cambiando stile ad ogni romanzo, rispondendo di volta in volta a stimoli diversi. Del 1974 è il saggio di Angelo Jacomuzzi sulla “poetica strumentale” di D'Annunzio. La sua “officina”, dice Jacomuzzi, è in bilico tra l’“obrador” dei provenzali e l’“opificio” dei contemporanei. Tra l'ispirazione pura e la risposta, industriale, alle sollecitazioni del pubblico.

Ciò che Saviane rimprovera a Moravia è proprio questo: l'essere diventato una macchina da romanzo, che produce testi seriali, privi di ispirazione, di necessità vera, puri prodotti di una scrittura meccanica, ripetitiva e noiosa.

Con ciò non abbiamo certo esaurito tutti gli aspetti dell'opera di Sergio Saviane; ne abbiamo tratteggiato alcune caratteristiche.

Rimarrebbe aperta la questione dell'attualità di quest'opera, e dalla sua vitalità odierna. A noi pare che i continuatori della sua lezione, assolutamente non professorale, stiano nelle pagine del sito “Dagospia”, dove l'abbiamo riconosciuta, per esempio, nella deformazione dei cognomi vip, Santadeché, Pierfurby Casini, e così via. Sito che si serve del gossip per cercare di capire l'Italia, esattamente come Saviane si serviva della televisione.