22 agosto 1920 – 22 agosto 2020 / Bradbury: quando i marziani abitavano al 10265 di Cheviot Drive

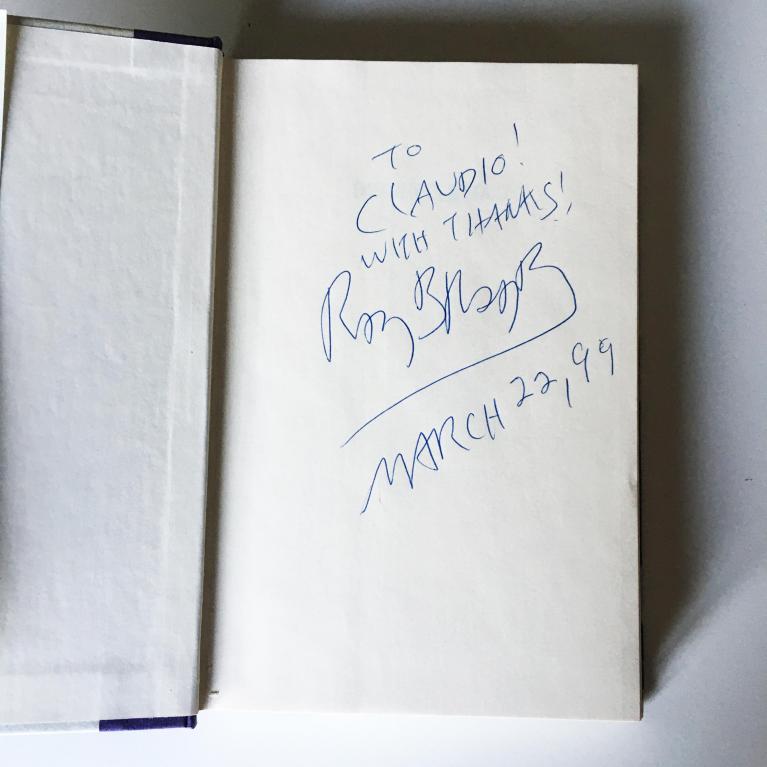

Cento anni fa, il 22 agosto 1920, nasceva a Waukegan, Illinois, lo scrittore Ray Bradbury. Lo celebriamo con questa intervista inedita tratta dal libro di Claudio Castellacci Los Angeles: alle radici della cultura pop, di prossima pubblicazione.

«Vuole parlare di futuro? Di città? Di Los Angeles? Le città sono il mio argomento preferito». Raymond Douglas Bradbury, meglio conosciuto come Ray Bradbury, guardò scettico il registratore. «Funziona?». Sì, funziona. «Bene». Si alzò dalla poltrona in soggiorno e si avviò verso una porta che, scoprirò, conduceva in un altro mondo, sorta di interno di astronave da dove potevi partire per un viaggio tra le stelle.

L’accesso al sancta sanctorum del più eclettico fra gli scrittori di fantascienza di tutti i tempi (o come diceva lui “scrittore di idee”, perché «La fantascienza è la scienza del possibile, io invece scrivo l’impossibile») era dal pianerottolo d’ingresso: si scendevano dei gradini, si apriva una porta e si era a livello terra – nel senso letterale: di terra battuta.

«Faccia attenzione alla testa». Non fa in tempo a finire che un’astronave di plastica (poi, a un più attento esame, si rivelerà essere un modellino del Nautilus di Jules Verne: lo scrittore era uno dei suoi miti) mi centra in fronte e subito dopo mi ritrovo a fissare gli occhi strabici di due mostri spaziali che anche loro dondolano dal pavimento. Sì, dal pavimento, perché qui il soffitto non era altro che il pavimento del piano terra di casa Bradbury, al 10265 di Cheviot Drive, una costruzione tipicamente losangelina, di un divertente e solare color giallo, dove lo scrittore viveva da cinquant’anni. Oggi la casa non esiste più. Alla sua morte le figlie l’hanno messa in vendita ed è stata acquistata da un noto architetto locale, tale Thom Mayne, che, nonostante le proteste, ha pensato bene di raderla al suolo, di farcire di cemento il poco terreno disponibile e di arredarla esternamente con delle lamiere tempestate da buchi in stile groviera.

E d’altronde solo uno come Bradbury poteva aver covato la perversa idea di attrezzarsi lo studio tra le fondamenta di casa e scrivere circondato da giocattoli di ogni tipo e forma, per di più sotto l’occhio attento di due Godzilla. Il primo lo aveva regalato alle figlie che non sapevano cosa farsene e lui se lo riprese; il secondo, molto più grande, tutto bianco, con una serie di candele che gli spuntavano dalla colonna spinale, era un regalo arrivato per il suo 59esimo compleanno dalla Mattel, azienda leader nella produzione di giocattoli.

Come si sarà capito, Bradbury andava pazzo per i balocchi: per il suo compleanno, Natale e feste comandate, guai regalargli cravatte, calzini, camicie: lui voleva solo robot, dinosauri, astronavi possibilmente funzionanti, con tante luci e che facessero anche rumore. «Cos’altro è il Viking atterrato su Marte se non un giocattolo con gli steroidi, la metafora di un sogno di uomini che, per fortuna, non sono mai cresciuti?».

Dall’alto del soffitto-pavimento sbucavano le colonne portanti della casa, tubature che finivano in caldaie, che si ficcavano in altre tubature. E poi cavi elettrici, cavi telefonici, cavi televisivi. La mobilia era costituita da scaffali costruiti con pezzi di legno recuperati da cassette della frutta. E ancora cassette di plastica colorata con dentro grandi tesori: dai dattiloscritti originali di Cronache marziane (1950) e Fahrenheit 451 (1953), a rare prime edizioni di Jules Verne di cui era un grande ammiratore e estimatore.

«Ma non ha paura che l’umidità…». Non mi fa finire. «Asciuttissimo». E si dirige con sicurezza verso il tavolo dove troneggia una macchina per scrivere IBM Wheelwriter n° 10, mito tecnologico degli anni Ottanta («I computer sono troppo silenziosi») su cui mi mostra come zampetta veloce, al pari di una segretaria incallita, senza correggere: «Mai», sottolinea con orgoglio, porgendomi un dattiloscritto come prova, con la stessa sicurezza con cui Perry Mason – nei mitici telefilm in bianco e nero degli anni sessanta – porgeva al giudice il documento decisivo che provava l’innocenza del suo cliente. «Devi essere veloce se vuoi essere un buono scrittore», era solito dire. «Se rallenti cominci a preoccuparti e a pensare se una parola può offendere: i repubblicani? I democratici? Le femministe? I comunisti? I cattolici? Allora sei finito. Non puoi soddisfare tutti quando scrivi. Non è scrivere quello. Scrivere significa esprimere delle idee. E se le tue idee non piacciono chi se ne importa. Io non ho bisogno di qualcuno che non ha bisogno di me».

Nostalgia del futuro

Intorno a Bradbury, ad eccezione dei giocattoli, era tutto libri e carte: scriveva dall’età di 12 anni e per tutta la vita non ha smesso un giorno – deludendo la madre che, come secondo nome, gli aveva scelto Douglas in omaggio all’attore Douglas Fairbanks, sicura che, prima o poi, il figlio avrebbe intrapreso la strada del cinema.

La sua bibliografia è, a dir poco, sterminata: romanzi, saggi, articoli, racconti, commedie, sceneggiature. E tutto si trovava lì, in quell’antro di Ali Babà su cui la moglie (Marguerite McClure, sposata nel settembre del 1947 nella chiesa episcopale del Buon Pastore, scomparsa nel 2003) che si era sempre occupata della parte “emersa” della casa a suon di trine, pizzi e fiori freschi, non doveva avere mai avuto alcuna giurisdizione domestica. Probabilmente non ci aveva nemmeno mai messo piede. Anche se sapeva bene a cosa andava incontro sposandolo. Bradbury si era infatti dichiarato con un inequivocabile programma di vita: «Marguerite, andrò sulla Luna e su Marte, vuoi venire con me?».

Nostalgia del futuro, è quello che si respirava tra le fondamenta di quella casa, nel minuscolo distretto residenziale di Cheviot Hills a qualche isolato di distanza dagli studi della 20th Century Fox, un quartiere di West Los Angeles tutto giardini e prati all’inglese, postino in divisa (pantaloni corti e calzettoni lunghi), limite di velocità 25 miglia orarie, auto parcheggiate dove si devono parcheggiare, carte per terra neanche a cercarle con la lente d’ingrandimento. Un ambiente urbano idilliaco che non è per niente un’eccezione per Los Angeles. Fantascienza per chi arriva dalla sporcizia incancrenita e dal menefreghismo municipale delle città italiane.

Quel giorno ci eravamo dati appuntamento per parlare di città, in particolare di Los Angeles, perché, conoscendolo abbastanza bene, sapevo che, al di là della fantascienza, quello che lo interessava veramente era l’architettura, o meglio l’urbanistica. Talvolta le due cose si sovrapponevano, spesso la seconda prendeva il sopravvento sulla prima. Lo ricorda anche il suo biografo ufficiale, Sam Weller, raccontando come, soprattutto nei due ultimi anni di vita, dal 2010 al 2012, Bradbury volesse raccogliere, in un unico saggio, tutte le sue idee sul tema dell’architettura, tanto che ogni volta che si incontravano per lavorare alla biografia, la prima cosa che chiedeva era: «Can we work on my architecture essay today?», oggi, possiamo lavorare al mio saggio sull’architettura? Voleva lasciare una traccia influente in quel campo, voleva che fosse pubblicato su Architectural Digest, ma il saggio languiva perché ogni volta spuntavano memorie, ricordi sempre nuovi da aggiungere alla biografia e ogni volta ricominciavano da capo. Weller racconta come, fino all’ultimo, Bradbury lo spronasse a terminare; persino in occasione del suo novantesimo compleanno, con la casa piena di ospiti, lo trascinò in cucina per chiedere a che punto fosse. Weller pubblicherà il saggio postumo col titolo The Pomegranate Architect.

Dunque, Bradbury, dove nasce il suo interesse per l’architettura, per le costruzioni, per l’arredo urbano? «Semplice: dall’essere uno scrittore di fantascienza. Ho cominciato a leggere fantascienza che avevo otto anni, nel 1928. Le copertine di quei giornali, allora, erano tutte di sapore architettonico, tutte ipotizzavano impossibili città del futuro. Mi innamorai perdutamente di Astounding Stories, con le copertine disegnate, sa, da H.W.Wesso, Howard Brown, Frank Paul, Elliot Dold. Avrei voluto scivolare dentro quei giornali, quei mondi, quelle città e non venirne mai fuori».

Totalmente diverse dal sonnolento sobborgo natale di Waukegan, paesino dell’Illinois a una cinquantina di chilometri a nord di Chicago, sulle sponde del Lago Michigan, di cui il bisnonno era stato anche sindaco, che, col tempo, è arrivato a vantare il triste primato di località più inquinata della regione dei Grandi Laghi: negli anni settanta del Novecento scoprirono, infatti, che le acque della città, quelle del porto (dove la gente pescava) e quindi del lago, presentavano la più alta concentrazione al mondo di policlorobifenili, sostanze altamente tossiche paragonabili alla diossina. Fantascienza diventata realtà.

A scatenare, irrimediabilmente, le fantasie del ragazzo Ray furono due gite. La prima organizzata da sua zia Neva alla Fiera mondiale di Chicago del 1933, il cui tema era “un secolo di progresso”. Lì, nel padiglione della compagnia petrolifera Sinclair Oil, Ray ebbe il suo primo incontro ravvicinato con un brontosauro (o meglio un Apatosaurus ajax, ovvero “lucertola ingannatrice”) ricostruito in scala reale: un bestione da 40 tonnellate, oltre 30 metri di lunghezza e 10 di altezza.

La seconda gita avvenne sei anni più tardi, alla Fiera mondiale di New York (che neanche a farlo apposta aveva come motto: “Costruiamo oggi il mondo di domani”), dove il futuro si concretizzava in una costruzione di forma sferica, più o meno simile a quella che sarà ripresa dall’Atomium di Bruxelles e, anni più tardi, come vedremo, dallo stesso Bradbury come modello di quell’Astronave Terrestre che diverrà simbolo del parco tematico Disney di Epcot (una sfera geodetica che contiene una macchina del tempo), e dell’Orbitron Space Ride a Euro-Disney.

«Tornato a casa dalla Fiera, presi a inventare e a disegnare furiosamente progetti di città, di strade, di palazzi. Volevo vivere in una di quelle costruzioni, non volevo tornare al paese, a Waukegan, dove non c’era nessun futuro». C’erano però i libri di zia Neva e zio Bion dove poteva sprofondare nella lettura delle storie del Mago di Oz, di John Carter o perdersi nelle avventure pubblicate la domenica negli inserti dei quotidiani del Tarzan disegnato da Harold Foster, dove l’uomo della giungla viaggiava nel tempo e si ritrovava nell’antico Egitto, fra mummie, tombe e sarcofaghi. E poi ci sarebbero stati i fumetti di Buck Rogers, Flash Gordon, il principe Valiant, i film muti di Lon Chaney e quel Fantasia di Walt Disney, visto innumerevoli volte, che più di ogni altra pellicola influenzerà il nostro Ray.

Per non parlare dell’incontro fra il ragazzo Ray e tale Mr. Electrico – storia che, ogni volta che ci siamo incontrati, Bradbury raccontava con lo stesso entusiasmo e la stessa dovizia di particolari. In breve, il week end del Labor Day del 1932 a Waukegan erano arrivate le giostre, ovvero il Dill Brothers Combined Traveling Shows, e fra le attrazioni c’era, appunto, questo Mr. Electrico – ministro del culto spretato e ex veterano della Prima guerra mondiale – la cui esibizione circense consisteva nel sedere su una sorta di trono elettrico che emetteva scintille, poi armato di una spada che conduceva corrente a bassa frequenza, toccava sulla testa i ragazzi che gli si paravano davanti, e augurava loro di vivere per sempre: «Live forever».

Nel caso di Bradbury, l’incontro prese una strana piega, fra il paranormale e la metempsicosi: il giorno seguente, di ritorno con la famiglia da un funerale, il giovane Ray volle fermarsi di nuovo al circo per parlare col suo nuovo idolo: Mr. Electrico era lì, seduto, come se lo stesse aspettando. Lo portò a incontrare gli artisti del freak show, campionario di “fenomeni umani” che andavano dalla donna cannone al gigante, all’uomo ipertatuato (che oggi sarebbe un’assoluta normalità), a quello scheletrico, al nano, ai trapezisti, tutti personaggi che, in un modo o in un altro, entreranno a far parte dell’universo letterario bradburiano. Non solo, finita la visita, Mr. Electrico lo mise al corrente di un “segreto”: aveva “scoperto” che il giovane Ray altri non era che la reincarnazione di un suo compagno d’armi, morto fra le sua braccia nella battaglia delle Argonne nel 1918: «Ben tornato amico».

Neanche dirlo, la rivelazione e le scariche elettriche folgorarono (in senso metaforico, ovviamente) il ragazzo Ray che, già di suo, era un patito della magia e arti affini. Sua madre, infatti, era solita portarlo a Chicago a visitare il Magic Shop dove, pur non potendo permettersi di comprare alcunché, gli bastava respirare l’aria di mistero che aleggiava nel negozio. «Io volevo diventare un mago ed è quello che sono diventato. Io non sono uno scrittore di racconti, non sono uno scrittore di fantascienza, sono un mago». Uno dei suoi eroi era infatti Chandu the Magician, il protagonista del radiodramma che andava in onda, a partire dal 1931, sulle frequenze della stazione khj di Los Angeles, e che Bradbury adorava: «Era sicuramente una scemenza, ma non per me. Ogni sera, quando finiva la trasmissione, mi sedevo e trascrivevo a memoria tutta la sceneggiatura. Chandu lottava contro tutti i cattivi del mondo e così immaginavo di fare io; rispondeva a richiami psichici e lo stesso era per me».

Pochi giorni dopo l’incontro con Mr. Electrico, per Ray le cose presero a cambiare. Aveva tredici anni, il padre Leonard aveva perso il lavoro a causa dell’onda lunga della Grande Depressione e la famiglia decise di trasferirsi all’Ovest facendo tappa a Tucson, Arizona, prima di sbarcare a Los Angeles. Fu proprio a Tucson che Ray prese l’abitudine di scrivere, tutti i santi giorni. «E da allora non ho mai smesso».

Per avere un’idea della determinazione del ragazzo Bradbury basti pensare che qualche tempo dopo, a 18 anni, si inventò persino una sua rivista, poco più di una fanzine, ma che fanzine. Si chiamava Futuria Fantasia, durò solo quattro numeri, ospitò scritti di maestri della fantascienza come Robert Heilein e illustratori come Hannes Bok che ne avrebbe curato le copertine. Per la cronaca, nel 2016, a Futuria Fantasia fu retroattivamente assegnato un Hugo Award, il premio più prestigioso nell’ambito della letteratura di fantascienza, come migliore fanzine per l’anno 1940. Bradbury ne sarebbe stato estasiato.

Il poeta della jet age

Per Bradbury l’impatto con Los Angeles fu folgorante. «Los Angeles, allora, era un posto magnifico. Era attraversata da duemila miglia di rotaie. Potevi andare dovunque su una specie di trenino: giù al mare, ai giardini di Huntington, da Pasadena su fino a Santa Barbara e a San Bernardino. Una linea, invece, circumnavigava Los Angeles: partivi, che so, da Hollywood, andavi a Downtown, scendevi a Venice e risalivi da Beverly Hills, il tutto per 25 centesimi. E gli stupidi politici hanno distrutto tutto questo. A dire la verità io ero troppo povero persino per il tram. Andavo in giro con i pattini e il mio cane, ed era anche meglio perché finì che conobbi la città a menadito».

Conobbe anche l’altra faccia della città, quella sferzata dai disastri naturali con cui, da sempre, gli abitanti di Los Angeles convivono. Quel 1933, l’anno in cui Bradbury arrivò in città, fu infatti l’anno del devastante terremoto di Long Beach (6.4 della scala Richter) che costò la vita a 115 persone e fece danni nell’ordine di decine di milioni di dollari dell’epoca. Fu anche l’anno di uno dei peggiori incendi che abbia mai colpito Los Angeles, scoppiato a Griffith Park, dove sorge il planetario e l’omonimo osservatorio astronomico, e in cui morirono 58 persone.

È nella primavera del 1949 che le città spaziali del 29enne Bradbury prendono definitivamente corpo. Parte per New York, lasciando a casa, ad aspettare l’esito della spedizione, la moglie incinta della prima figlia, Susan, con un conto in banca in cui languivano 40 dollari. Con sé ha cinquanta racconti brevi e una macchina per scrivere portatile che doveva aver conosciuto tempi migliori. Il direttore editoriale della casa editrice Doubleday, l’unico che lo prende sul serio, legge il malloppo dell’aspirante scrittore e rimane folgorato dalla qualità e dall’inventiva che sprizzano dalle pagine dattiloscritte. Quella stessa mattina gli mette in mano un contratto e un assegno di 750 dollari senza immaginare che quelle storie che raccontavano l’epopea della colonizzazione del pianeta Marte con risvolti fra il romantico e il favolistico, un punto di vista insolito per la fantascienza dell’epoca, una volta pubblicate con il titolo di Cronache marziane, sarebbero entrate di prepotenza nella storia dei classici della letteratura. Con quel primo libro, Ray Bradbury si sarebbe infatti assicurato un posto d’onore nel Pantheon dei Grandi a fianco degli Asimov, dei Clarke, degli Heinlein.

Nonostante il successo ottenuto nella capitale dell’editoria, di trasferirsi a New York non gli passa neanche per la testa. «A New York, tutti gli scrittori sono preoccupati di fare gli intellettuali. Nessuno si gode più il processo creativo. Se scrivere non è un lavoro gioioso perché lo fai?».

Ma oggi ha ancora senso scrivere di fantascienza? «Più che mai. Tutti noi siamo il prodotto della fantascienza. La storia della tecnologia negli ultimi ottant'anni non è fatta d’altro che di sogni diventati realtà. Questo è lo spirito della fantascienza. Il muro di Berlino, l’impero sovietico sono crollati grazie all’invenzione della radio, della televisione, del fax, della fotocopiatrice, delle videocassette. La fantascienza è la storia di queste invenzioni prima che venissero inventate».

Già, e non è un caso che, a partire da Fahrenheit 451, tutto quello che Bradbury ha predetto si sia avverato: dall’influenza della televisione, al disinteresse per l’educazione, con il risultato che stiamo allevando una società senza cervello. «Sì, è vero: peccato, però, che io non volevo predire il futuro: volevo prevenirlo».

Qui dobbiamo aprire una piccola parentesi, perché Bradbury ci teneva a rimarcare di non essere, esattamente, uno scrittore di fantascienza, bensì uno scrittore di fantasy: «Io sono uno scrittore di miti, di favole, di metafore». Non a caso, il romanziere inglese Christopher Isherwood lo definì “L’Hans Christian Andersen della jet age”.

Bradbury si lamentava che la gente, spesso, non capiva la differenza tra i due generi: la fantascienza segue le leggi della fisica, il fantasy le trasgredisce, chiariva. Persino le sue celebrate Cronache marziane, spiegava, sono un’opera di fantasy. L’unico suo romanzo di “vera fantascienza” è Fahrenheit 451 (il titolo indica la temperatura di combustione della carta), pubblicato nel 1953, un capolavoro di narrativa distopica.

È la storia di Guy Montag, un pompiere il cui compito non è quello di spegnere incendi, bensì di dare fuoco ai libri, perché, spiegava il suo capo, i libri offendono le minoranze – non in senso razziale, ma nel senso che tutti noi siamo “minoranze di qualcosa” (per gusti, passioni, professioni, interessi, religione, fisicità: siamo bianchi, neri, rossi, alti, bassi, biondi, grassi, magri, riccioluti, foruncolosi e via di seguito, quindi ognuno si può offendere qualunque sia il contenuto del libro). Ma poi accade che Montag scopra che nei libri c’è più vita di quanta ne offra la società occhiuta e ipertecnologica in cui vive, dove non c’è spazio per la libertà di pensiero. Insomma il libro ha venduto milioni di copie nel mondo. Letto oggi, ci si sorprende di come, una settantina di anni fa, al di là della difesa e dell’importanza della cultura, Bradbury avesse anche intuito e anticipato l’ipocrisia e le insidie nascoste nei dogmi di quella censura moralistica contemporanea che si chiama “politicamente corretto”.

Bradbury scrisse una prima versione di Fahrenheit 451 (in forma di racconto breve, dal titolo The Fireman), lavorando nel sottoscala della biblioteca dell’Università di California – la Lawrence Clark Powell Library a ucla – dove aveva scoperto, per caso, che si noleggiavano macchine per scrivere a 10 centesimi ogni mezz’ora. Procuratosi una notevole manciata di monete, calatosi in mezzo a quel paradiso di libri, cominciò a scrivere di un futuro dove proprio i libri sarebbero stati banditi. Dopo nove giorni, nove dollari e 80 centesimi di noleggio macchina, Fahrenheit 451 era nato. Il racconto breve fu originariamente pubblicato nel numero di febbraio 1951 di Galaxy Science Fiction. Mentre nella sua forma definitiva di romanzo, uscì per la prima volta, nel 1953, a puntate, sul secondo, terzo e quarto numero della neonata rivista Playboy. Le reazioni dei lettori, che si possono ritrovare negli archivi della rubrica “Dear Playboy”, furono decisamente discordanti: andavano da: “It stinks”, fa schifo, a: “È un classico”. In Italia uscì per la prima vola nella rivista Urania in due puntate (numeri 13 e 14 del novembre e dicembre 1953) con il titolo Gli anni del rogo.

Per fortuna a Los Angeles siamo tutti un po’ svitati

Molti (soprattutto europei) credono che le città e le visioni extraterrestri di Bradbury nascano dal “modello Los Angeles”. Eppure non è (solo) così, anche se a numerosi visitatori questo mega agglomerato urbano dai mille tentacoli appare come il prototipo (spesso spaventoso) della città del futuro. Quello che terrorizza in particolar modo gli europei è la mancanza di un centro – sia urbanistico che intellettuale – che è, invece, quello che affascinava Bradbury. «Io tremo all’idea di avere un “centro”, che tutti diventino intellettuali: sarebbe la morte della creatività. Guardi, appunto, cosa succede in Europa, dove non puoi fare niente perché altrimenti tutti ti saltano addosso: lì sono tutti arroganti, sanno sempre tutto, hanno sempre ragione. A Los Angeles, grazie a dio, non ci sono gruppi superpoliticizzati o gruppi di intellettuali che si guardano a vicenda dall’alto in basso, non ospita una castrante gerarchia intellettuale, artistica o letteraria. E questo è vitale. Sono sicuro che una città come Parigi non mi avrebbe mai accettato. I suoi gruppi intellettuali non mi avrebbero potuto soffrire, perché io scrivo del futuro e a nessuno gliene frega niente del futuro. Sì solo adesso mi considerano un grande scrittore, ma solo perché sono diventato importante. Adesso quando vado a Parigi sono ben accolto, ma gira e rigira sono sempre un outsider, uno un po’ svitato. Per fortuna qui a Los Angeles siamo tutti un po’ svitati. È una benedizione».

Già, dev’essere per questo che il suo amico, l’architetto urbanista Jon Jerde, nella postfazione al libro Yestermorrow [N.d.A.: innesto di “yesterday”, ieri, con “tomorrow”, domani; libro visionario, sorta di manifesto del Bradbury-pensiero dal sottotitolo: Risposte ovvie a impossibili futuri, che raccoglieva articoli, saggi, pensieri, annotazioni, ricordi], ha scritto: «Lavorare con Bradbury è una delizia...perché lui non è normale!». Cosa intendeva dire il suo amico? Ride. «Probabilmente si riferiva a quando, per circa un anno, per tre giorni la settimana, andavo al suo studio, alle sette di mattina, un’ora terribile per me, per parlare a ruota libera di idee e progetti folli. È stato un periodo divertente e istruttivo». Jerde, infatti, ricorderà che: «L’influenza che Ray ha avuto nella mia formazione di architetto risale agli anni della mia giovinezza quando ero affascinato dai luoghi che descriveva. Ray mi ha insegnato che le tecniche urbanistiche hanno più a che fare con gli stati d’animo che con le tecniche di architettura o di design».

«Se non ci si preoccupa dell’architettura non avremo delle città vivibili», gli faceva eco Bradbury. «Oggi le nostre città sono in rovina. Non sono più posti sicuri. Ci sono zone di Los Angeles, come Downtown, dove nessuna persona sana di mente andrebbe di notte. Anche se poi si trovano dei “quartieri oasi” come Little Tokyo, Chinatown e parte di Olivera Street che, però, non sono collegati, e per andare da una all’altra rischi la pelle».

Polaroid di Claudio Castellacci.

È su questi aspetti, apparentemente dei dettagli, che i politici – ugualmente miopi in tutto il mondo – si perdono. «Pensi che, tempo fa, dopo essermi occupato, come consulente di Jon Jerde, della ristrutturazione della Horton Plaza di San Diego, una zona ritornata a nuova vita, avevo presentato per Los Angeles un progetto in cui proponevo di integrare, con dei collegamenti pedonali, Little Tokyo, Chinatown e Olivera Street, appunto. Il sindaco non ha neanche preso in considerazione la proposta. Sa, invece, con cosa è venuto fuori, lui? Con un monumento all’immigrante. Ha mai sentito niente di più stupido? Altro che monumenti, qui la gente ha bisogno di luoghi di ritrovo, ha bisogno di uscire di casa senza rischiare di essere sgozzata. Il problema urbanistico di Los Angeles sta nelle scelte politiche. La città è stata abbandonata a se stessa trenta, quarant’anni fa. Hanno distrutto, come le dicevo, la rete dei trasporti; hanno costruito una metropolitana, ma è il sistema sbagliato. Non doveva essere una sotterranea, ma una sopraelevata perché Los Angeles è una comunità di tipo mediterraneo, è estate tutto l’anno, la gente vuole stare all’aperto, godere del clima, non essere costretta a stare nel sottosuolo come a New York, Londra o Parigi stessa, dove l’inverno è gelido. I politici non hanno il senso del futuro, non hanno alcuna immaginazione. Per esempio a Los Angeles ci sono rarissime aree per uso sociale. E alcune di queste ho aiutato io a costruirle».

Sarebbe a dire? «Sarebbe a dire che, nel 1970, siccome non mi piaceva dove si stava andando, scrissi un articolo per il Los Angeles Times che si intitolava “The Girls Walk This Way; The Boys Walk That Way”, una sorta di decalogo di come avrebbe dovuto essere una città, con i suoi ristoranti, i teatri, le librerie, i luoghi all’aperto per socializzare e via di seguito. Qualche anno più tardi l’architetto John Jerde, che allora non conoscevo, mi chiamò, presentato da un amico comune, lo sceneggiatore John DeCuir jr, per invitarmi a pranzo. Mi chiese se avevo mai visto la “Glendale Galleria”, il centro commerciale di Glendale. Dissi che l’avevo vista. Cosa ne pensa, domandò lui? Dissi che la trovavo piacevole. E lui: è sua. Mia? Cosa vuol dire “mia”, chiesi. Vede, spiegò lui, io ho letto quel suo articolo e per il progetto ho usato i suoi suggerimenti. Era fantastico: l’architetto e lo scrittore».

Altri articoli urbanistici dopo quello? «Sì, uno sull’estetica dello smarrimento». Smarrimento? «Nel senso di perdersi, di non ritrovare la strada». E cosa scrisse sullo smarrimento? «Vede, la ragione vera perché si va a Parigi, a Roma, a Londra è per perdersi. C’è un meraviglioso eccitamento nel trovarsi in un posto estraneo e nel non sapere bene dove si è. Una volta che si è scoperto il segreto di una città, metà del divertimento se ne è andato. Ma a Parigi, Roma, Londra il caos urbanistico è tale che ci vuole una vita per capire dove si è. Così io scrissi che quello che si doveva fare a San Diego era costruire un centro commerciale all’aria aperta che desse l’impressione di perdersi. E sulla base di questi miei suggerimenti fu costruita la Horton Plaza, appunto. Certo non ci si perde come a Parigi, ma anche se in scala minore, il concetto rimane».

Polaroid di Claudio Castellacci.

Un centro commerciale in cui è facile perdersi realmente, non metaforicamente, soprattutto nel parcheggio, era il Westside Pavillion di Los Angeles, su Pico Boulevard. Non è che ha messo le mani anche lì? Bradbury sprizzò gioia per il fatto che avessi riconosciuto il suo tocco. Non ebbi il coraggio di dirgli che avevo smesso di frequentarlo perché perdersi in auto nel parcheggio – quello con le peggiori indicazioni di tutta Los Angeles – non era divertente, ma il suo entusiasmo per far disorientare la gente nel labirinto dei suoi pensieri e soprattutto dei suoi progetti era travolgente. Sorvolai.

Bradbury, insomma, la sua città ideale qual è? «Disneyland». Disneyland? «È la città dove tutto è stato costruito a regola d’arte. Ha centinaia di alberi e fiori, ha fontane e piazze dove sedersi. Io l’ho visitata non so quante volte in tutti questi anni e c’è pochissimo che cambierei. Quaranta e passa anni fa, a Los Angeles, c’era un parco di divertimenti per bambini, era all’angolo di La Cienega e Beverly Drive: io me lo ricordo, ci portavo le mie figlie. E credo che il motivo per cui Walt costruì la sua città era che non sapeva dove andare con i suoi. Cominciò col progettare un parco giochi che, poco a poco, divenne una città. Senza badare a spese. Diceva sempre: quando sei in dubbio, spendi di più. La qualità era il suo chiodo fisso e lo si può vedere in tutto ciò che, anche oggi, è marchiato Disney».

Con Eurodisney, a Parigi, le cose non sembrano, però, essere andate benissimo. A proposito, lei c’entra? «Ho lavorato, come consulente, a una delle attrazioni spaziali, l’Orbitron Space Ride. Comunque, guardi, a Eurodisney sono stati fatti due errori madornali. Primo, hanno costruito troppi alberghi. Perché diavolo dovrei stare lì se, in venti minuti, posso essere a Parigi, la più bella città del mondo. L’altro errore è aver vietato il vino nei ristoranti. Ma si rende conto, in Francia, vietare il vino. Quando i geni del marketing l’hanno capito e hanno lasciato che la gente facesse quello che fa senza problemi nel resto del Paese, le cose si sono aggiustate da sole. Vede, alla fine i problemi dell’urbanistica si risolvono a tavola. Non è un caso che il segreto di una città stia nel cibo. Pensi a Roma. Quando uno va a Roma visita i monumenti, le chiese, i negozi, ma quando torna a casa tutto quello di cui si ricorda sono i bucatini all’amatriciana. Diciamo che, comunque, per diversi aspetti, per me è Parigi il modello di città del futuro. Ha tutto quello che serve, compresi circa ventimila ristoranti». E Los Angeles? «Anche qui, da diversi anni si mangia bene, una nuova generazione di ristoratori italiani ha praticamente fatto cambiare faccia alla città. In certi posti è addirittura meglio che in Italia».

Polaroid di Claudio Castellacci.

Lei ha dedicato il suo libro Yestermorrow, di cui parlavamo poc’anzi, a Walt Disney. Eravate molto amici? «Sì. Penso che sia l’americano più importante di questo secolo. Le sue radici affondano in Francia. La famiglia di Walt era francese, il suo vero nome era D’Isnais. Durante la prima guerra mondiale era stato mandato oltreoceano a guidare le ambulanze e si innamorò perdutamente del suo paese d’origine, del suo stile di vita e delle sue architetture – soprattutto di quelle di Viollet Le Duc – e si ripromise, una volta tornato a casa, di portare quei doni in regalo all’America. E questo è ciò che è Disneyland. Un posto dove ti senti a tuo agio, con una diversa visione delle cose, dove puoi sederti all’aperto e mangiare, bere e godere del passeggio, dei fiori, delle piazze, delle fontane».

Come ha conosciuto Disney? «L’ho conosciuto tanti anni fa. Era poco prima di Natale e stavo facendo spese quando, all’altezza dei grandi magazzini I.Magnin di Beverly Hills vedo un uomo venire verso di me mezzo nascosto da una pila di pacchetti su cui appoggiava il mento. E mi dissi: dio mio quello è Walt Disney, il mio eroe da quando avevo 8 anni. Io non lo conoscevo e lui non mi conosceva. Mi diressi verso di lui e gli dissi tutto d’un fiato: “Mr. Disney, mi chiamo Ray Bradbury”. Pensavo che mi avrebbe mandato al diavolo, invece non mi lasciò finire: so tutto dei suoi libri, disse. E io: sia lodato il cielo. Perché?, chiese. Perché una qualche volta vorrei invitarla a pranzo. E lui: va bene domani? Accidenti. Non è fantastico? Non la prossima settimana, il prossimo mese, tra un anno. Domani. Così ci incontrammo e parlammo a lungo. La sua segretaria mi aveva ammonito che avrei avuto a disposizione solo un’ora, da mezzogiorno all’una. All’una scattai come una molla e stavo per salutarlo quando lui disse: aspetta, ho delle cose da farti vedere. E mi portò al suo ufficio per mostrarmi i suoi nuovi giocattoli: un presidente Lincoln robotizzato, un ippopotamo meccanico, e i personaggi della grotta dei pirati. Quando finimmo erano le tre. Ricordo ancora lo sguardo di rimprovero della segretaria. Io alzai le spalle, indicai Walt e dissi: colpa sua».

Polaroid di Claudio Castellacci.

Nel 1964 Walt e Ray si ritrovarono a collaborare, ognuno per la propria “specialità”, al padiglione degli Stati Uniti della fiera mondiale di New York: il primo creando due attrazioni in stile Disneyland – “It’s a small world” e “Great Moments with Mr. Lincoln” – il secondo con una sceneggiatura che in 18 minuti condensava la storia d’America.

Anni più tardi, nel 1977 – Walt era scomparso nel 1966 – i dirigenti della Disney chiesero a Bradbury di collaborare alla creazione del parco di Epcot in Florida: lui rispose presentando una sorta di “copione concettuale” per la realizzazione di un’Astronave Terrestre (Spaceship Earth), che realizzarono a forma di sfera geodetica e che diventò il simbolo stesso di Epcot. Al suo interno il visitatore è accompagnato in un viaggio che ripercorre duemila anni di storia della comunicazione umana – dall’invenzione dell’alfabeto all’invenzione della stampa, ai moderni mezzi di comunicazione di massa – il tutto, ci tiene a precisare Bradbury, in quattordici minuti netti, cosa di cui lo scrittore andava giustamente fiero.

Fu tempo di andare. Bradbury, prima di lasciarci mi tolga una curiosità: lei non ha mai preso la patente e non ha mai posseduto un’auto. Come è possibile vivere da pedone a Los Angeles? Questa sì che è fantascienza. «Come le dicevo, avevo i pattini, giravo in città con i pattini, era comodissimo. Poi mi sono permesso il lusso di una bicicletta, mentre la prima auto l’ho acquistata per mia moglie a 38 anni: lei ha preso la patente ed è lei che mi porta in giro, a parte quando mi chiamano per, che so, una conferenza e allora viene a prendermi un autista. In ogni caso c’è sempre qualcuno disponibile a darmi un passaggio».

Il rifiuto dello scrittore a mettersi dietro a un volante risale agli anni della sua giovinezza. Racconta che aveva 16 anni quando fu testimone di un tragico incidente stradale in cui persero la vita cinque persone. Stava camminando da solo, di notte, a Los Angeles, nei pressi di un cimitero circondato da un’area industriale, quando un’auto, sopraggiunta ad altissima velocità, centrò in pieno un palo del telefono: tutti gli occupanti furono catapultati fuori finendo chi decapitato, chi mutilato. Sette anni più tardi narrerà la terribile esperienza in un racconto breve dal titolo The Crowd.

Comunque sia, non essere in grado di guidare in una città come Los Angeles, costruita a misura di auto, è un handicap di non poco conto, insisto. «Balle», commenta Bradbury. «Quando guidi non riesci a vedere niente, si va troppo veloci. Io a Los Angeles ho sempre camminato. È il solo modo di vedere e capire una città».

Los Angeles, 14 giugno 2002.