Nina Jablonski / Di che colore hai la pelle?

Il colore della pelle è una delle prime cose che balzano all’occhio, specialmente oggi, corredata dai più vari pregiudizi, eppure la bibliografia in merito non è eccessivamente ampia, né in ambito biologico, né in quello antropologico, storico e filosofico: l’immediato rimando alla teoria della razza ha reso i ricercatori scientifici molto cauti su questo tema, mentre la storia della filosofia occidentale ha rivelato agli studiosi il persistere di pregiudizi razziali in autori insospettabili. Il libro di Nina Jablonski, Colore vivo: Il significato biologico e sociale del colore della pelle, pubblicato nel 2014 dall’Università della California e ora uscito per Bollati Boringhieri nella traduzione italiana di Alberto Agliotti, affronta tutti e due questi piani di analisi.

Nella prima parte del libro la scienziata americana chiarisce alcuni aspetti fondamentali dell’evoluzione della pigmentazione della pelle umana a partire dall’homo sapiens, vissuto in tempi preistorici nell’Africa centrale: la perdita del pelo, che aveva favorito la sudorazione rinfrescando la pelle, l’aveva resa però più vulnerabile; il conseguente processo di adattamento ha avuto come effetto la produzione di una grande quantità di eumelanina, prodotta dal gene MC1R, con l’effetto di proteggere dai danni al DNA provocati dai raggi UV e di scurire la pelle, originariamente più chiara, come quella delle scimmie sotto il pelo. Dall’Africa centrale gli uomini sono migrati verso l’Asia centrale e orientale, raggiungendo poi il resto del pianeta. Nelle nuove zone, dove erano meno alti i livelli dei raggi UV, che innescano la produzione di vitamina D e il conseguente assorbimento del calcio, il processo di adattamento ha variato il colore della pelle per l’azione di un altro gene, chiamato SLC24AC. Gli scienziati hanno studiato il funzionamento del gene della pigmentazione nel pesce zebra e nelle ossa del Neanderthal riuscendo a chiarire almeno in parte questo processo evolutivo. La trattazione analitica in questa sezione del testo è naturalmente molto più approfondita e quindi molto interessante, come nell’analisi delle differenze di pigmentazione tra uomini e donne, e porta alla conclusione che il pigmento della pelle si è evoluto indipendentemente dagli altri tratti, dalle altre caratteristiche dell’aspetto, e che quindi esso non fa parte di un «pacchetto ereditario» che possa caratterizzare una ‘razza’: «il colore della pelle è una realtà biologica; la razza no» (p. 75).

Questa impostazione permette a Jablonski di mettere in luce anche alcuni problemi di salute connessi agli spostamenti umani in luoghi diversi della terra in epoca moderna, come il rachitismo diffuso tra i negri americani, dovuto alla scarsità di luce solare eccessivamente filtrata dalla pelle nera. Il rachitismo fu per lungo tempo attribuito alla degenerazione della razza. Così la diffusione dei tumori della pelle tra gli abitanti immigrati in Australia era causata da un’eccessiva esposizione al sole della pelle chiara e fu contrastata negli anni Ottanta del secolo scorso dalla campagna di sensibilizzazione denominata Slip! Slop! Slap, un invito a indossare una maglietta (slip), a versarsi addosso della crema solare (slop), a schiaffarsi in testa il cappello (slap). Argomento questo che dovrebbe, secondo la scienziata, essere affrontato anche nei casi dell’abbronzatura ricreativa che è ancor oggi di moda negli Stati Uniti, in America Latina e nell’Europa del Nord.

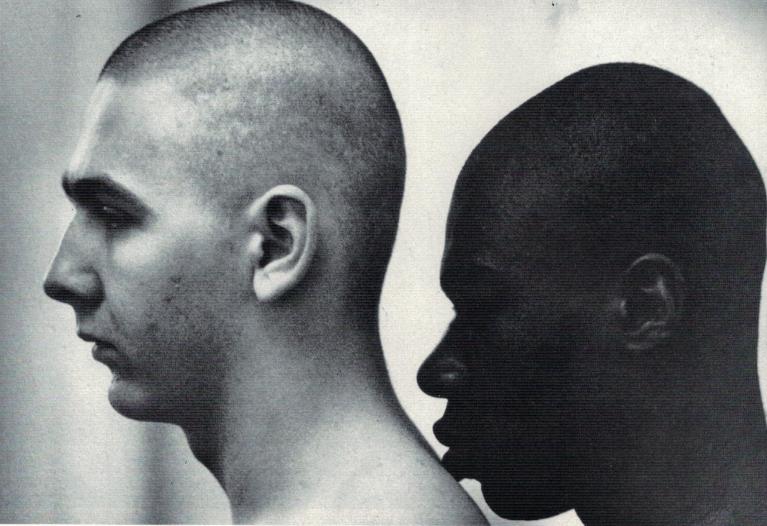

Thomas Höpker, Marines in addestramento, Paris Island (Usa) 1970.

Anche l’excursus storico con cui si apre la seconda parte del libro è ricco di spunti di riflessione, in parte inediti. Nel mondo antico i riferimenti a questo argomento non sembrano legati a pregiudizi di carattere razziale, a partire dagli antichi egizi che pure raffiguravano nelle loro pitture gli uomini con una carnagione rossastra, le donne con una pelle giallastra, mentre i nobili nubiani venivano rappresentati come neri o bruni. Nell’India antica, nella letteratura vedica, le divisioni sociali in classi erano associate al concetto di varna, che significa luminosità, colore (bianco per i sacerdoti, rosso per i guerrieri, giallo per i contadini e nero per i servi harrapani), ma la divisione rigida in caste e il confine del colore venne fissato molto più tardi, a partire dal XV secolo. Allo stesso modo gli antichi greci e romani, presso i quali vigeva, e veniva teorizzato come legittimo, il regime di schiavitù, la superiorità nei confronti degli altri popoli non era basata sul colore della pelle.

Sulle teorie antiche che cercavano la spiegazione del nero della pelle aveva già attirato l’attenzione Linda van Norden nel libro sul colore nero The Black Feet of the Peacock: The Color-Concept 'Black' from the Greeks Through the Renaissance (edito da John Pollock, University Press of America, 1985), riferendo la tesi di Erodoto (III, 101) sullo sperma nero degli Etiopi – così gli antichi chiamavano i popoli neri dell’Africa – e di alcune popolazioni indiane. La tesi era stata poi contestata da Aristotele in base all’argomento che non tutte le parti del corpo di coloro che hanno la pelle nera sono nere, visto che i denti sono bianchi, ma anche per la natura «schiumosa» dello sperma (De generatione animalium, II, 736a).

Un altro riferimento antico al colore della pelle è la storia della principessa etiope Cariclea, ripudiata dalla madre perché albina. La vicenda è raccontata da Eliodoro, scrittore del III secolo, nelle Etiopiche: il riconoscimento da parte dei genitori si basa, tra altri indizi, sulla credenza che la regina avesse fissato un dipinto raffigurante la bianca Andromeda e che questa sua contemplazione fosse all’origine del colore bianco della figlia. In epoca moderna la storia degli albini sarà all’origine di un'ulteriore credenza, che cioè gli albini costituissero una vera e propria razza che viveva in Africa in caverne e cavità della terra, un’idea condivisa da Linneo e su cui insiste Voltaire (cfr. Renato Mazzolini, Albinos, Leucoæthiopes, Dondos, Kakerlakken: sulla storia dell'albinismo dal 1609 al 1812, in La natura e il corpo, a cura di G. Olmi e G. Papagno, Leo Olschki, Firenze 2006). Jablonski riferisce del persistere di ipotesi fantasiose sugli albini nella discriminazione perpetrata nei loro confronti ancora negli anni duemila, con decine di persone uccise in rituali religiosi in Tanzania e Burundi, ove si credeva e si crede al potere magico dei loro organi.

Il pregiudizio razziale nasce alla fine del Medioevo e prende piede in età moderna con i racconti fantasiosi dei viaggiatori e degli esploratori. Jablonski cita, oltre a Marco Polo, I viaggi di Mandeville, scritto nel 1360 da Jean de Bourgogne e tradotto in undici lingue. L’autore si faceva passare per un cavaliere inglese e racconta degli etiopi con un solo piede, molto grande, che fa ombra a tutto il corpo quando si sdraiano sotto il sole: sono gli sciapodi, della cui esistenza, credo, deve aver letto in Plinio il Vecchio e averne visto la raffigurazione nei bestiari dei mostri e nelle chiese medievali. La storia prosegue con l’analisi dell’editto spagnolo del 1449 sulla purezza del sangue, a cui Jablonski riconduce anche l’espressione ‘sangue blu’ forse per la pratica di chiedere ai nobili di mostrare le vene (blu) sotto la pelle chiara come prova di non essere contaminati dal sangue scuro dei mori. La tratta dei negri in Europa e in America troverà poi un’ulteriore giustificazione nelle teorie razziali che si richiamavano alla maledizione di Canaan, il figlio di Cam, capostipite degli africani, condannato a essere servo dei servi.

Più complessa è la storia della scienza e della filosofia da Linneo a Buffon, Kant, Blumenbach e Voltaire, che coinvolge il dibattito su monogenismo e poligenismo. In sede storiografica alcuni studi, in particolare le analisi di Robert Bernasconi, hanno sottolineato recentemente le espressioni razziste presenti negli scritti di questi autori e Jablonski riprende queste analisi ponendo, in verità con troppa fretta, la posizione di Kant all’origine dei pregiudizi razziali, un tema questo su cui sarà necessario tornare (cfr. anche Marina Lalatta Costerbosa, Kant e la teoria delle razze, in “Filosofia politica”, XVII, 3, 2003).

Molto interessanti sono i capitoli finali del libro, dedicati all’aspirazione verso il bianco e al desiderio del nero. L’abitudine allo sbiancamento della pelle risale all’uso nel mondo antico della biacca come cosmetico ed era diffuso anche in Oriente, nonostante i pericoli derivanti dal mercurio e dal piombo che componevano le pomate; ma la moda degli sbiancanti persiste a lungo, attraversa il Novecento e si ripropone anche oggi, soprattutto in paesi come il Giappone e la Corea, e nelle pubblicità delle multinazionali che valorizzano la lucentezza e lo splendore della pelle; una scheda sugli agenti sbiancanti a p. 252 ne chiarisce la composizione, il meccanismo d’azione e gli effetti collaterali.

Parallelamente e, in evidente contraddizione con questa tendenza, la carnagione abbronzata è diventata moda in Europa e in America a partire dalla metà del Novecento, ma soprattutto negli anni sessanta e settanta, come icona della vacanza e del tempo libero. Anche in questo caso l’autrice indica alcuni pericoli di un’abbronzatura senza controllo che vanno dalla dipendenza (tanoressia) all’insorgere dei tumori della pelle e fornisce dei consigli su creme solari e fattori di protezione (p. 267).

Il libro di Nina Jablonski è un libro poliedrico e informato che ci aiuta a capire i pericoli di quello che chiama ‘colorismo’, ossia il pregiudizio basato sul colore della pelle, indagandone non solo gli aspetti scientifici e teorici, ma anche le conseguenze negative di pratiche che facciamo sulla nostra pelle.