Speciale

Voci dall’assemblea del teatro e della danza / Dobbiamo provarci tutti

Fortezze e assemblee

Improvvisamente la bolla di protezione che ci eravamo fabbricati si è dissolta, così siamo tornati a osservare il mondo senza di noi, che ci occupiamo di teatro. Insieme all’improvvisa necessità di distanziamento sociale a scopi sanitari, è emersa la filigrana del capitalismo nella sua versione del controllo e un certo piacere per regole semplici decise da altri ce lo siamo ritrovato appiccicato addosso, dopo decenni di cultura del narcisismo, case delle libertà e dominio di imperscrutabili ragioni globali. Ecco una vita finalmente ordinata e in fila, con dispiegamento massiccio di forze dell’ordine. Ebbene, il pianerottolo è mio e qui comando io! In questa apparente sospensione, abbiamo poi ritrovato qualche frammento di tempo liberato dai vincoli dell’autosfruttamento da classe disagiata, dunque abbiamo smesso di correre da uno spettacolo all’altro, da un festival all’altro, da una conferenza all’altra. Qualcuno ha impiegato ore a conversare e cucinare, altri a camminare (dove era concesso), altri a leggere, altri a immaginare. Vivevamo assuefatti da decenni di surplus in tutti i campi (troppi spettacoli, troppi eventi, troppi festival, troppa informazione), ammalati di una bulimia che esclude ciò che non è legato al teatro e ai suoi rapporti interni. L’otto marzo 2020 tutto questo si è improvvisamente fermato.

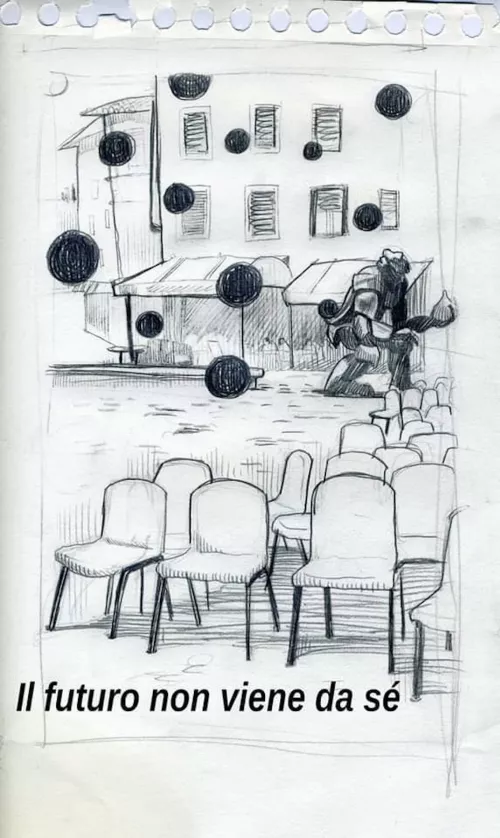

Il ventinove aprile, insieme ai compagni di lavoro del gruppo Altre Velocità, e in collaborazione con il raggruppamento Rete Critica, abbiamo lanciato Il futuro non viene da sé, un’assemblea aperta dei teatri e della danza, per cercare un confronto allargato, per sentirci un po’ meno soli. Se esiste ancora una funzione critica, ora più che mai può resistere nelle azioni di chi prova a farsi sponda per ipotesi di collettività da allargare, evitando la consolazione identitaria che non permette di vedere tutti i luoghi in cui non siamo, come abbiamo provato a scrivere qui. Siamo partiti da due domande aperte: che cosa ci pare debba assolutamente cambiare, nel teatro di “ieri”? Quali gli slanci, le utopie, i desideri, i percorsi realizzabili per il teatro di domani? L’assemblea ha raccolto oltre trenta interventi, volutamente senza distinzioni di ambiti, ruoli e linguaggi, si è prolungata per quasi cinque ore, raccogliendo, nei momenti di maggiore affluenza, 750 utenti connessi contemporaneamente. Un segnale numerico certamente incoraggiante, indice di una necessità di confronto riemersa in tempi di isolamento ma radicata in tutti i teatranti, come è evidente anche dal numero di pagine e raggruppamenti nati a causa dello stop e censiti in questo articolo.

E chissà che il “successo” (nell’accezione il più carmelobeniana del termine) dell’assemblea non sia stata anche il sintomo di un’esigenza più ampia: il bisogno – tanto antico, quanto sempre rimandato – di ripensare il teatro dalle sue fondamenta, ma in particolare la sua funzione sociale.

Cinque anni fa, il regista Massimiliano Civica e il giornalista e critico teatrale Attilio Scarpellini scrissero il pamphlet La fortezza vuota, certificando dalla loro prospettiva un irreparabile perdita di senso dell’agire del sistema-teatro in Italia. L’immagine, mutuata dallo psicanalista Bruno Bettelheim, del panorama delle arti performative come di un “organismo autistico”, incapace cioè di scoprire dentro di sé le ragioni per agire fuori e nel comune, sembrerebbe ora ritornare con forza sebbene parcellizzata in miriadi di diverse singolarità. Per quanto legittima e per certi versi inevitabile, che cosa è stata la proliferazione in questa “fase 1” di dibattiti e schermaglie sul cosiddetto “teatro in streaming”, oppure sul dovere o meno dell’artista al silenzio, se non il segno di una scarsa volontà di provare ad affacciarsi fuori dai propri perimetri e dal proprio linguaggio?

Non è solo questione di rivendicazioni salariali e sindacali (pur sacrosante!), non si tratta semplicemente di re-immaginazione dei linguaggi e delle poetiche (che si evolvono per definizione) né di inventarsi nuovi modi tempi e luoghi per un darsi della compresenza fisica (tentativo comunque necessario). Si tratta, com’è avvenuto in altri momenti di ripensamento e subbuglio politico-creativo, di prendersi cura dell’atto stesso di desiderare, dell’urgenza di sentire e praticare urgenze. In questo senso quella dell’assemblea, che è appunto l’occasione di confronto collettivo in cui il desiderio si ritrova a scorrere nella sua forma più fluida e vivida, più che una modalità di incontro e partecipazione ci sembra quasi essere un orizzonte teorico: indica la necessità di uno “sforzo costituente”, il bisogno di tornare a interrogare il teatro dentro l’articolazione della sua poliedrica identità di rito, lavoro e gesto artistico. Un orizzonte comunque non idilliaco, rispetto al quale c’è, cioè, la consapevolezza che il collettivo è anche se non soprattutto un faticoso campo di battaglia, in cui possono farsi strada ferocie reciproche, micro-protagonismi, coltivazione di identità chiuse e settarie. In particolare, forse, se praticato in modalità del tutto online e virtuali, com’è giocoforza che sia in questo momento. Cantava, in perfetto stile romantico-punk, Giorgio Canali nella sua Risoluzione strategica #6:

« “El Comandante” ci saluta a medio alzato su Skype,

dalla webcam piazzata ad arte sul boma del windsurf

risoluzione strategica numero 6,

tavola da 107 litri, vela da 6 metri,

occhiali bianchi a specchio, “El Comandante” nel vento

e fatevi fottere tutti quanti, voi e il movimento»

“Comunità”, di Rojna Bagheri.

Frammenti di un discorso

Non è nei nostri intenti riassumere le cinque ore di assemblea, rispecchiando la polifonia degli interventi in campo, tutti consultabili in formato video su Altre Velocità. Proveremo a raccogliere alcuni spunti che probabilmente ci permettono di proseguire una discussione anche in vista di una eventuale seconda tappa dell’assemblea. A un primo rapido sguardo, sono due le macroaree attorno alle quali ci si è mossi: da un lato chi sollecita una radicale revisione delle prassi esistenti, per reimmaginare un teatro del futuro su nuove basi, e dunque intervenendo maggiormente su un piano culturale e poetico; dall’altro un approccio più pragmatico, mirato a mettere sul piatto proposte concrete, idee per la ripartenza, a partire dall’analisi delle storture attuali del sistema del teatro e della danza. Probabilmente, l’approccio più proficuo è quello di chi riesce a tenere insieme entrambi i piani, a un tempo visionario e pragmatico, scrollandosi di dosso una certa afasia nichilista e il cinismo di chi osserva sornione, convinto che tanto tutto resterà uguale a prima (ed è invero difficile dargli torto, al cinico, data l’aria che tira fra ministeri, istituzioni teatrali e associazioni di categoria eminentemente conservative). Eppure: facciamo quello che dobbiamo, accada quel che può: il realismo oggi è “l’impossibile” (Walter Siti), dunque è sempre progettato da chi detiene il potere, nell’arte come nella società; d’altro canto il realismo è sempre e solo “capitalista” (Mark Fisher), dunque è parte del problema che ci ha portato qui. Facciamo allora un esercizio di visionarietà pragmatica, dismettendo la sagacia del cinismo.

Occorre ripensare un nuovo legame comunitario fra artisti e cittadini, da qui partono molti degli interventi. Quello di Federica Rocchi (Festival Periferico), che mette in circolo la struttura poligonale a-centrata di Cesare Leonardi, come nuovo paradigma di connessioni fra discipline, istituzioni, cittadini. Nicola Borghesi (Kepler-452) ci invita a pensare ai numeri: siamo pochi, e in pochi si fa una resistenza, non la rivoluzione. Occorre organizzarsi per sacche di resistenza, partendo dal rifiuto del linguaggio dello status quo, come indica Roberto Corradino: non siamo “operatori”, non siamo “produttori”, ma attori e creatori che dovrebbero contrastare le logiche di dominio che si sono infiltrate nel nostro ambito. E così riconoscerci diversi e simili a un tempo, in quanto persone che lavorano sulla relazione. Si dovrebbe operare a contatto con le comunità, così aveva iniziato i lavori dell’assemblea Francesca Penzo di Fattoria Vittadini, mentre Elena Di Gioia (Stagione Agorà, Associazione Liberty) descrive i teatri come luoghi di democrazia, con gli artisti a fare da antenne. Sarà necessario reimmaginare il futuro riscrivendo il “testo” che è una stagione teatrale, facendo tesoro e ascoltando anche il vuoto attuale, che va accolto. Avendo però cura di non sospenderci per un tempo illimitato, come precisato poco prima dalla studiosa Roberta Ferraresi, secondo cui sono urgenti azioni da realizzare subito, pensando al teatro del “presente” per non cadere nella trappola di un futuro che non arriverà mai. Anche perché l’attrice e regista Elvira Frosini ricorda quanto il teatro contemporaneo si sia in realtà sempre occupato del presente, delle lacerazioni che riguardano tutti. Perché poi il teatro riguarda tutti, anche chi non l’ha mai frequentato.

Partiamo allora da subito, con prassi rinnovate, come invita a fare il producer e docente Michele Mele: dare ampio spazio al repertorio, smettere di produrre per un tempo fissato, cercare di sgretolare le rendite di posizione, prenderci carico di questa guerra tra poveri che ci stiamo facendo, accettando condizioni di lavoro che inquinano il nostro quotidiano. Andrea Cerri (Gli Scarti) propone l’idea di una “minoranza nazionale” che sappia rigettare le logiche iperproduttivistiche decise ai piani alti del sistema e allo stesso tempo incidere su chi prende decisioni. Le nostre vertenze specifiche devono allacciarsi a quelle nazionali, sottolinea Giorgina Pilozzi (Angelo Mai, Bluemotion): il Fus non basta, serve una rivendicazione di reddito universale. Cristina Rizzo, danzatrice e coreografa, riparte dalla presa di consapevolezza che ci accomuna ora: siamo diventati tutti comodity, oggetti di consumo. Se le nostre produzioni non girano, non ha nessun senso iperprodurre. La realtà è che stavamo tutti male, mentre questo è il momento di dare una possibilità a un'infanzia creativa, alla gioia di creare anche nel piccolo.

C’è, infine, chi si è soffermato sulla questione storica italiana dei piccoli gruppi (Davide Sacco di ErosAnteros), rivendicando tutele per chi non le ha; chi ha portato testimonianza da movimenti di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo regionali, come la Puglia; chi ha proposto azioni e percorsi per agganciarsi alla giornata del primo maggio e ad altre lotte non solo teatrali, riferendosi anche al concetto di intermittenza francese. E ovviamente molte sono state le idee, le proposte non presentate nel corso dell’assemblea ma che in qualche modo stanno risuonando nell’ambiente, partendo dalla suggestione lanciata dall’Arboreto di Mondaino di tenere aperti tutti i teatri anche in assenza di spettacoli o dal bando di “residenze digitali” di Kilowatt Festival. Un filone ideativo che preme affinché si ricominci il prima possibile, ovviamente in sicurezza e chiedendosi “come”, su quali rinnovate basi (rimandiamo su Ateatro a un intervento che fa il punto dello stato dell’arte attuale prospettando una fase due, mentre la rivista PAC sta raccogliendo un archivio di idee per le prossime fasi).

“Hiratafede”, di Brochendors Brothers.

Come proseguire?

Frammentazione e convergenza, polarizzazione dei discorsi e afflato comune. In un certo senso, anche in questa situazione di eccezionalità pandemica il teatro si conferma “specchio” della società e delle sue dinamiche. Allargando a un contesto più ampio, è evidente come la diffusione della Covid-19 e le conseguenti misure di lockdown e isolamento sociale abbiano prodotto tutta una serie di spaccature interne alle nostre comunità, dalle divisioni di classe alle differenze di genere, dagli eterogenei gradi di prossimità individuale alla crisi nelle sue articolazioni più tragiche fino alle diversità di posizionamenti politici rispetto alla gestione dell’emergenza.

Fra chi si è premurato di mantenere la propria autonomia e indipendenza, fino quasi a negare la gravità dell’epidemia in corso, a chi invece – spinto anche da una narrazione dall’alto che indirizzava in tal senso – ha provato a sobbarcarsi tutto il peso del contenimento del contagio sulle proprie spalle, perdendo di vista che qualsiasi possibile soluzione o è sociale e collettiva o non è, la novità del fenomeno ha condotto tante tendenze politiche e di pensiero verso il parossismo, rompendo a volte alleanze che sembravano consolidate e portando in altri casi a imprevedibili e impensabili sovrapposizioni d’opinione. Così sia dentro che fuori l’assemblea, le tensioni interne all’ambiente teatrale hanno in qualche modo ricalcato una tale disgregazione. Alcuni hanno provato fin dall’inizio dell’emergenza a ritagliarsi un ruolo, anche pubblico, di accompagnamento del pubblico per colmare un vuoto, una mancanza. Altri hanno sostenuto la necessità del teatro e dei teatranti di restare in silenzio, per rispetto verso avvenimenti di fronte ai quali il linguaggio scenico si dimostrava inadeguato o per la scarsa opportunità di utilizzare surrogati della compresenza come le piattaforme streaming. Altri ancora si sono reinventati grandi o piccole prossimità, sghembe ma generose, chi immergendosi nell’attualità e parlando dunque esplicitamente della pandemia, chi invece stigmatizzando finanche il solo tentativo di approcciare il tema. La verità, come al solito, è che non esistono che le verità: frammenti, intuizioni, “refoli di discorso”, che acquisiscono senso solo nello scomporsi e ricomporsi insieme, vale a dire interrogarsi vicendevolmente. Nell’attuale momento storico, occorre forse partire dalla consapevolezza che ognuno di noi è un testimone, con tutta l’importanza ma anche i limiti che questo termine evoca. Occorre dunque confrontarsi e scontrarsi, darsi e darci voce.

Come proseguire, ora? Mentre pubblichiamo questo articolo, pensiamo all’opportunità di convocare una nuova assemblea. Anna Gesualdi (AltoFest) proponeva la convocazione di un’“occupazione del tempo”, una non stop assembleare di almeno 24 ore consecutive, permettendo forse davvero a tutto il teatro italiano di prendere la parola. È fondamentale incontrarsi, ma in che forme, e per chi? In che modo si incide sul sistema, su chi prende decisioni? Non c’è forse il rischio di enumerare ottime idee, producendo uno sforzo collettivo mastodontico, ma di trovarsi di fronte a un sistema poco disposto a rinnovarsi? Come si stanno muovendo, cosa pensano, come immaginano il futuro gli artisti e gli operatori di consolidata esperienza? E chi gestisce i teatri?

Il fatto è che nell’odierno caos si scoperchiano alcune verità. Ad esempio che il sistema del teatro ha molte falle anche perché vive di molteplici equivoci, di intrinseca confusione delle funzioni che ogni struttura, ogni realtà dovrebbe assumersi. È il tempo di un dialogo stringente con le istituzioni, a partire dal Ministero, dalle Regioni fino alle martoriate amministrazioni locali, senza dimenticare le Fondazione bancarie che hanno il dovere di giocare un ruolo cruciale di utilità pubblica. Ma non basta. La responsabilità non è mai solo degli altri. Nei mesi che ci attendono saranno fondamentali le scelte dei singoli consigli di amministrazione e dei direttori dei teatri (dai Nazionali in giù). Non ci si salva da soli. A tutti le figure che ricoprono incarichi dirigenziali spetta il compito di allargare lo sguardo, di assumersi una responsabilità maggiore, perché saranno loro in molti casi gli anelli fondamentali che rimetteranno in relazione gli artisti e il pubblico (ma anche le istituzioni tra loro - senza dimenticare le scuole -, le realtà territoriali etc.) e che avranno (ma già hanno) il compito di ricordarci nei fatti che il teatro è un fenomeno ampio e complesso. Senza azioni coraggiose e responsabili, la paura è che il teatro perda i suoi margini più vivaci, e che la disperata vitalità delle realtà più fragili sia condannata all’emarginazione. La scaletta delle priorità, necessaria alla sopravvivenza, non deve dimenticarsi di ciò che rende vivo il teatro.

Come proseguire ora? Intanto provando a fornire una piccola interpretazione di quanto è successo, fra la nostra assemblea, gli interventi sui quotidiani e in rete, e cercare di delineare un (pallido) orizzonte futuro. A teatro, lo dicevamo in un nostro editoriale e lo ribadiva Nicola Borghesi nell’intervento citato, siamo in pochi. Ci si va (andava) in pochi, lo si guarda in pochi. E, anche all’interno di questi numeri già bassi, ci si suddivide in aree, territori, gruppi allargati e sottogruppi più ristretti. E per fortuna, viene da dire: le divisioni sono il segno di un attaccamento viscerale alla scena, che non può che scavare solchi e trincee fra linguaggi, poetiche e divisioni da cui nasce la ricchezza del teatro. Eppure la tensione partecipativa di talune occasioni, fra cui quella assembleare, fa forse intravedere la necessità di un nuovo orientamento, di una maggiore inclusività. Non la creazione di un fronte comune, non una “resistenza” come pure è stato evocato, ma forse uno sciame in cui le irriducibili singolarità sappiano appunto comporsi e ricomporsi “a intermittenza” e sulla scia di visioni particolari, contingenti eppure irrinunciabili. Qualcosa in cui la ricerca artistica possa anche e legittimamente sentirsi un atto di militanza culturale e politica.

Ci pare il momento giusto per coltivare il terreno dell’autoriflessione, per una presa di coscienza della natura tentacolare e politeistica della comunità teatrale, per un rinnovato guardarsi allo specchio che funga da preludio al farsi vedere nel mondo. Non è vero che non si può fare nulla, perché tutto è già stato deciso. Possiamo darci il compito di cooperare: tutte le occasioni pubbliche del prossimo futuro possiamo trasformarle in occasioni collaborative, dove impedirci di essere da soli (anche chi non lo è mai stato può chiedersi come moltiplicare e scardinare le consolazioni identitarie, nelle quali cadiamo tutti). Gli spettacoli, i festival, le stagioni, i laboratori, le rivendicazioni, le conferenze possono essere fatte mischiando le identità. Perché queste prossime azioni reggano dovremmo iniziare a progettare una nuova stagione pedagogica, capace di scalfire l’idea di teatro ammuffita che tutti coltiviamo fin dall’infanzia. Dobbiamo riportare il teatro e la danza in una zona “praticabile” e quotidiana dell’immaginario, attraverso azioni educative di sistema e inventando tantissimi e pulviscolari interventi divulgativi. Serve un mutamento radicale, ma da dove cominciare? Da ognuno dunque da tutti, come scrive, pensando al destino del pianeta, Jonathan Safran Foer: «Quando serve un cambiamento radicale, molti sostengono che sia impossibile indurlo attraverso azioni individuali, per cui è inutile provarci. È vero invece l’esatto contrario: l’impotenza dell’azione individuale è la ragione per cui tutti devono provarci». (Francesco Brusa, Lorenzo Donati, Rodolfo Sacchettini, in collaborazione con Gianluca Poggi. Si ringrazia Rossella Mazzaglia).