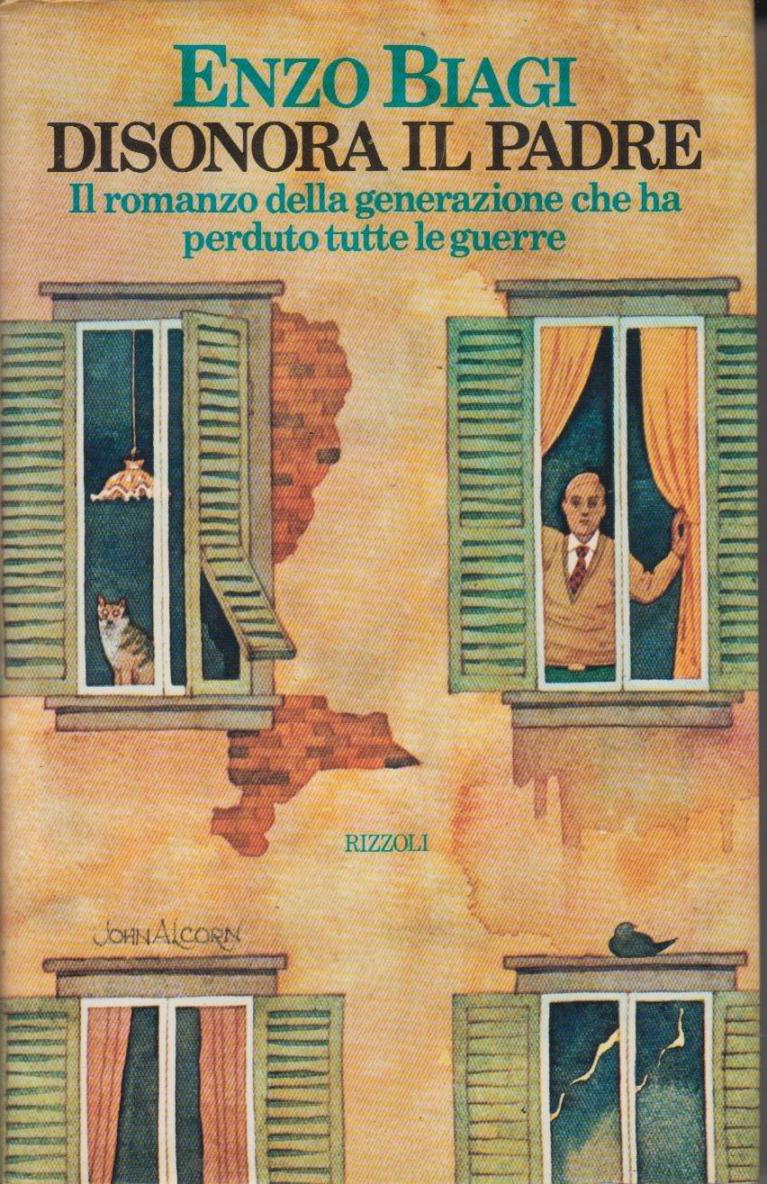

9 agosto 1920 - 9 agosto 2020 / Enzo Biagi, Disonora il padre

Sono passati trent'anni. Nel 1948, dopo le famose elezioni, mi sposai. Nessun rapporto, evidentemente, tra i due fatti: il mio matrimonio e il trionfo della Democrazia cristiana. Feci il viaggio di nozze a Venezia: ho un certo gusto per le cose banali; d'agosto dico spesso: “Che caldo”; d'inverno, quando qualcuno si lamenta per la neve, ricordo il 1929.

“Senti,” diceva il Pompierino “mi pare impossibile che adesso uno si svegli e vada a lavorare, che a mezzogiorno si mangi, che la sera si chiuda la porta, poi a dormire.”

“Si è combattuto” dissi “soprattutto per questo.”

Non so perché dei momenti epici io ricordo particolari quasi trascurabili. C'è in me evidentemente, la deformazione del cronista.

Tre citazioni per presentare il carattere del narratore di Disonora il padre, la scelta della Resistenza, il suo stile. Chi scrive questo romanzo autobiografico è Enzo Biagi e le parole d'ordine sono dunque understatement ai limiti della scomparsa di sé, pragmatismo non ideologico (venato da incertezze), occhio attento ai particolari curiosi e rivelatori. Quest'ultimo aspetto appare evidente soprattutto nella parte iniziale, legata alla prima infanzia nel paese di Pianaccio e poi in un quartiere popolare di Bologna: la mano è scioltissima nello schizzo memoriale di una serie di figurine leggermente stralunate: “Di via Pietralata io ricordo tutto” (p. 40). Per esempio il friggitore-erborista morto per una mal calcolata tisana di belladonna, il seggiolaio che recita a memoria la Divina Commedia o l'usciere dell'«Avvenire», epilettico per cause belliche: “Sosteneva che i suoi occhi erano dotati di un potere magnetico, bastava che fissasse un semaforo che le luci cambiavano immediatamente. Bisognava sfuggirlo nel momento dell'attacco, perché ti bloccava un braccio urlando: – Venga con me –, e cercava di trascinarti in barella.” (p. 67). Il gusto del racconto aneddotico svaria dagli antenati ai banditi scampati dallo Stato Pontificio, dai Padri della Patria sapidamente rievocati dall'amato nonno Marco ai molti episodi appena scollacciati. Uno svolare e accumularsi di coriandoli un po' alla Fellini un po' alla Celati (ma senza il manierismo dei suoi epigoni) resi con lingua piana, piglio vivace e umoristico sullo sfondo cronologico del Ventennio (Biagi è nato appunto nel 1920).

La vocazione giornalistica, assecondata prima all'«Avvenire» e poi come cronista di nera al «Resto del Carlino», offre nuova materia al maturato colpo d'occhio, come lo scoop sul fachiro che si esibiva in una gabbia di vetro senza mangiare né bere, di cui, con l'ausilio di un tenace poliziotto, s'individua un piccolo cacciavite, nascosto in “un'insospettabile cavità” (p. 85) corporale e atto a farsi passare un po' di carne tritata e d'acqua al momento della pulizia del cubicolo. Muoversi per la città permette il contatto con antifascisti, comunisti come la vicina Ines o Boris, che per il narratore è anche un mentore letterario: si cita la galleria di spiantati, proletari, marginali e rovinati di Fame di Knut Hamsun, o dei Tedeschi eccentrici Döblin e Fallada, rispettivamente autori di Berlin Alexanderplatz e di E adesso, pover'uomo?; da aggiungere agli scrittori americani e ai film francesi, tutte buone medicine pessimistiche contro la retorica di regime. Se uno degli amici, isolato e quasi considerato un traditore specie dopo i trionfi coloniali, con fede uguale e contraria alla dominante assicura “Questi non reggono, non possono farcela. Adesso, forse non puoi capirlo: ma hanno contro la storia. La storia fa pugnalare Cesare, e manda Napoleone a curarsi l'ulcera a Sant'Elena” (p. 53), il narratore resta tuttavia dubbioso. E infatti altrove dichiara esplicitamente: “Io, per la verità, antifascista non lo ero. Io sentivo che qualcosa non andava, trovavo stupida la propaganda, odiose le adunate, arrogante la pretesa che uno, lui, aveva sempre ragione. Mi offendeva il carrierismo, non poter leggere tutto quello che volevo, trovai All'Ovest niente di nuovo in francese, in prestito; un amico mi suggerì di cercare all'Archiginnasio il Labriola, c'era dentro il Manifesto dei comunisti. Ma non ero contro. Del resto, con chi?” (pp. 93-4).

Così anche dopo la cartolina di precetto dell'agosto '42, l'addestramento e la scoperta radiografica di una macchia polmonare, durante il colloquio con un altro soldato degente:

“È tutto perduto. Era già finita quando sono entrati a Parigi, quando hanno distrutto Coventry, e tutti parevano felici. E il vecchio pagliaccio si è fatto sputare sull'elmetto da condottiero anche dai greci. Adesso la spada dell'Islam se la può infilare nel culo. Con garbo, si intende, perché è sempre il nostro duce. Sei d'accordo?” Sì, è andata, sono d'accordo, ma in me non c'è rancore. Perfino il guerriero con l'elmetto mi fa pena: mi sembra un cattivo attore, che recita un copione sbagliato. Un contadino delle mie parti, tirato su a sangiovese e braciole di pecora, che si allea con un vegetariano impotente per conquistare il mondo. (pp. 119-20)

Un po' per motivi di salute, un po' per la raccomandazione del direttore del «Carlino» viene rimandato a Bologna, soldato semplice addetto ai servizi sedentari, ma intanto gli avvenimenti incalzano. Arriva il 25 luglio tra gli applausi e gli abbracci in redazione, con tutti che apparentemente “non aspettano altro, anche il mio superiore; avevano sempre sofferto in silenzio. Mah.” (p. 125). Anche in mezzo al nuovo tripudio si delinea talvolta un'atmosfera da commedia, come per esempio nel caso del cugino Domenico, gerarca riconosciuto alla stazione: “Gli aprirono la valigia; trovarono un osso di prosciutto e tre chili di farina. Uno lo schiaffeggiò; la merce preziosa venne sequestrata dagli insorti. – Loro sì che mangiano – disse amara la donnina dell'edicola.” (p. 132). Con l'8 settembre e l'occupazione tedesca i colori s'infoscano e il narratore dimostra che la sua penna sa apparecchiare i dettagli della realtà in sequenze di sintetica drammatizzazione filmica:

Arrivava in bicicletta un bersagliere. “Scappa, scappa” gli urlava la gente, e uno dei due “tognini”, come li chiamavano, col collo tondo e rosso, gli diceva: “Komm, komm” ma quello badava a pedalare, allora il tedesco fece fuoco. Una bambina che usciva dalla latteria lasciò cadere la bottiglia e si mise a piangere. Il bersagliere ruzzolò, un gran salto. Lo misero disteso, appoggiato a una colonna, col busto un po' sorretto, come se dormisse, una mano abbandonata in una pozzanghera di latte. (p. 141)

Come aveva già detto Quello, era arrivato il tempo delle decisioni irrevocabili, del futuro che si spalanca mettendosi alle spalle un lungo passato di stasi, in cui ciascuno è costretto a reinventarsi: “Tre anni che avevano cambiato tutto, l'idea delle cose e molti se n'erano andati. Gli insegnamenti che avevo ricevuto non servivano più. Dovevamo cercare una possibile verità.” (p. 140). Di alcuni amici si sono perse le tracce, altri scelgono la fedeltà all'alleato tedesco, uno diventa gappista dentro a una città paralizzata e devastata dai bombardamenti che sfigurano la stessa via Pietralata: “Mi raccontò che sapeva com'era andata la storia della bomba scoppiata in una stanza d'albergo, che aveva ucciso una ragazza di Fiume e tre sottufficiali delle SS. – L'ho messa io – disse. – Una torta di panna, e dentro l'esplosivo. Lei faceva la spia. Un ordine. L'ho corteggiata per un po', poca fatica, perché era bellina, mi ha detto che ieri era il suo compleanno. – Ti porterò un dono – ho risposto. Nell'atrio c'erano anche i suoi amici che l'aspettavano. – Ecco il mio regalino – le ho detto. – Lo so che sei golosa. – […] Sono uscito. Nessuno mi ha visto.” (pp. 150-1).

Dopo il bando di arruolamento a Salò del redivivo Graziani, il narratore, come la maggior parte dei giovani che ingrossano le file del partigianato, si decide a seguire un'indicazione opposta: “la Segavecchia, all'abetaia. La Brigata G. L. doveva passare di lì.” (p. 154). Ha fortuna il protagonista ed entra in una robusta banda azionista, fatta soprattutto da giovani d'estrazione popolare, da pochi studenti con cui leggono la stampa del partito e i libri dei fratelli Rosselli per formarsi, comandata da un capitano pragmatico che aveva fatto obtorto collo le ultime guerre del fascismo: “Io di politica non voglio saperne. Ho giurato fedeltà al re, e aspetto che mi sciolga da questo obbligo. Non sono iscritto al Partito d'Azione; voi potete fare però quello che volete. Mi sta bene la democrazia, ma qui decide uno solo: io. In meno ci lasceremo la buccia, e più contento sarò.” (p. 155).

Le pagine propriamente resistenziali sono poche, centrate sugli uomini più che sulle azioni; come visto nella citazione iniziale si arriva rapidi alla fine senza un filo d'enfasi. La parte conclusiva, la più debole del romanzo, e come svuotata di brio, consiste di lunghi titoli di coda che seguono i personaggi nel dopoguerra: chi è diventato sacerdote, chi docente universitario, chi morto in un banale incidente automobilistico o ancora chi da implacabile gappista si è trasformato in marito sottomesso, pochi sono stati epurati, mentre la maggior parte, una volta perdonata, si è sistemata (magari tra le accoglienti braccia della Democrazia Cristiana). Il narratore dalle moderate speranze e modeste delusioni prosegue con il giornalismo in piena espansione perché, come dice nella pagina finale sempre seguendo il doppio binario dell'attenzione a sé e al mondo, “Il racconto continua […] curioso di vedere come vado a finire” (p. 189).