Natura copernicana vs immaginario sociale / Fantascienza o immaginario

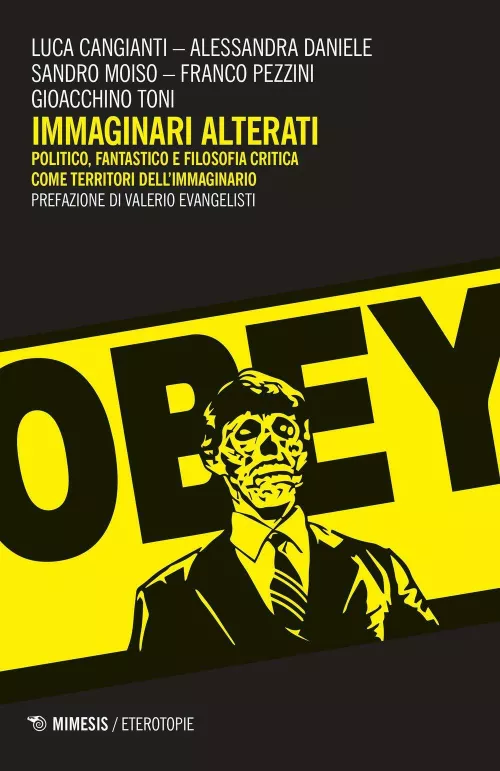

Il rapporto tra fantascienza e letteratura, nel nostro bello stivale, è sempre stato faticoso e pieno di pregiudizi. Si sa. Due recenti raccolte di saggi, uscite a distanza di poche settimane l’uno dall’altro, permettono di approfondire questa sofferta relazione. Il primo è a cura di Andrea Tortoreto (Mimesis, Novembre 2018) e ha un titolo che, da noi, è quasi un ossimoro: Filosofia della Fantascienza. Il secondo volume è Immaginari alterati, con una prefazione di Valerio Evangelisti (Mimesis, Gennaio 2019).

I due volumi adottano strategie e percorsi diversi. Nel primo la fantascienza ha una funziona ancillare rispetto alla filosofia, alla quale offre un terreno di gioco per mettere alla prova pregiudizi e ragionamenti. È un atteggiamento difensivo che suggerisce un ruolo secondario alla fantascienza, il cui valore deriverebbe dal fornire affreschi narrativi a una disciplina altrimenti astratta e arida. Non a caso nella prefazione, Luca Gallesi scrive che la fantascienza, “deprecata letteratura d’evasione, anche se è una fuga dalla realtà, ha i suoi molti e preziosi lati positivi”; una difesa per lo meno imbarazzata. Molto più positivo è il curatore, Andrea Tortoreto, che, in un saggio brillante, delinea un ruolo epistemico originale e autonomo per la fantascienza; non solo sfondo affrescato per il pensiero serio, ma vera e propria forma di riflessione e di creazione di futuri possibili. Platone e Phil Dick sono coraggiosamente affiancati nella loro vocazione di creatori di visioni utopiche. Il volume continua poi con una serie di saggi che acutamente declinano e sottolineano il ruolo che la fantascienza ha avuto, ahimè quasi sempre in un panorama non tricolore, nel forgiare il paesaggio concettuale del nuovo secolo.

Il secondo volume invece vira decisamente in terreno politico e utopico, il che, da un punto di vista fantascientifico, è una specie di tradimento perché snatura la logica della fantascienza, che è proprio quella di porre il non-umano al centro della narrazione (ovvero la natura della fisica invece che l’umano della letteratura), e la considera una declinazione fantastica dell’umano e del sociale a fini politici. Infatti per Valerio Evangelisti, l’immaginario è l’espressione più generale di tutte le formulazioni dell’attività intellettuale: “non è tanto l’immaginario a essere politico, quanto il politico a essere immaginario; così come lo sono la letteratura, l’arte, l’economia e perfino le scienze naturali nelle diverse articolazioni paradigmatiche che si sono succedute nel corso della storia”. È significativo come, in questo elenco, le scienze naturali vengano per ultime in un panorama assolutamente antropocentrico dove l’umano, anche se alterato e visionario, è sempre impegnato a guardare dentro di sé nelle sue illimitate trasformazioni. Il problema è la sovrastruttura e i saggi del volume, più che alle scienze naturali, guardano alle scienze sociali e alla politica. E infatti più che di fantascienza si parla di immaginario, nel suo senso meno copernicano; più Benjamin e meno Newton.

Questi testi ci consentono di porci una domanda mai completamente evasa: come mai in Italia i romanzi di Phil Dick, William Gibson o David Brin, raffinate analisi del mondo contemporaneo e dell’intreccio esistenziale tecnologico, siano (ancora) classificati come opere di fantascienza, mentre libri, più o meno riusciti quali Il pendolo di Foucault di Umberto Eco, L’amica geniale di Elena Ferrante, rientrino nella letteratura senza se e senza ma? Come mai non sono stati classificati come opere di fantastoria o di fantapsicologia? I Promessi Sposi non sono forse un’opera di fantastoria? Come mai ci si deve preoccupare di trovare un’applicazione alla fantascienza che la faccia uscire dal ghetto della “deprecata letteratura d’evasione”?

Come mai si parla di fantascienza e non di romanzo scientifico? Perché quando un romanzo dà rilievo a una riflessione che si muove dalla descrizione naturalistico-scientifica invece che da quella storico-sociale, viene messo in una categoria letteraria annunciata da un prefisso ghettizzante come, appunto, fanta? Perché non si è parlato di fantastoria (si dice romanzo storico) o di fantapsicologia (e invece si dice romanzo di formazione o sentimentale)? Il motivo, temo, potrebbe essere un pregiudizio insuperabile, tanto radicato quanto dannoso nelle radici del nostro pensare e sentire, secondo cui la cultura scientifica sia, in fondo, la sublimazione di una propensione tecnica e quindi un punto dolente che degrada la produzione culturale. Ovviamente ci sono romanzi di fantascienza di alto livello e altri di livello infimo, ma questo accade in qualsiasi genere. Non è certo il genere che determina la qualità della singola opera. Ci sono sinfonie inascoltabili e trii geniali.

Ancora oggi, in molti ambienti e ambiti, sopravvive l’associazione tra cultura e sapere umanistico, inteso soprattutto esercizio volontario dell’ignoranza nei confronti del mondo naturale in termini empirico-logico-matematici. Lorenzo de’ Medici si vantava, è noto, di non saper far di conto. Cultura da noi è Pompei-Caravaggio-Pasolini, mentre Galileo-Galvani-Fermi sono matematica-tecnica. Che cosa ha fatto Enrico Fermi? Provate a chiederlo agli studenti dei licei omonimi. Che ha fatto Francesco Gennari? O Marcello Malpighi? O Augusto Righi? Si apriranno abissi di incomprensione. Ieri chiedevo ai miei studenti che significato avesse la sigla H2O. Risposta: è la composizione chimica dell’acqua. Meno male, ho pensato. Ma lo studente, troppo zelante, volle strafare: vuol dire che l’acqua è fatta di un atomo di ossigeno e due di anidride carbonica! Aagh!! (Ma qualcuno mi ha anche detto che Amleto è stato scritto da Otello, quindi l’ignoranza sta finalmente mettendo sullo stesso piano cultura umanistica e cultura scientifica). Cultura è Vittorio Sgarbi quando parla del Caravaggio, ma non Adalberto Giazotto, il fisico che ha progettato l’interferometro che permette di catturare le onde gravitazionali (che saranno mai poi!). Cultura è conoscere gli artisti del barocco, ma non le particelle che costituiscono la materia. E infatti da noi le città della cultura sono spesso scelte, non per la produzione di nuove idee, ma in base alla densità di resti di epoche passate. Sono troppo spesso luoghi della conservazione della cultura (morta e imbalsamata e per questo inoffensiva, rassicurante e ben custodita nelle mani dei soliti). Come scrisse James Joyce, la cultura nostrana fa spesso venire in mente «un uomo che si mantiene mostrando ai viaggiatori il cadavere di sua nonna».

Sia come sia, la genesi del termine italiano “fantascienza” permette qualche riflessione. Significativamente, in inglese non esiste. In inglese si usa la parola science fiction che non è automaticamente spregiativa, ma indica un sottogenere della fiction, categoria che comprende tutte le opere dell’immaginario. Tutto quello che non è un saggio, è fiction. In inglese, l’aspetto immaginario non è un attributo, ma il cuore della creazione letteraria. Joyce è un autore di fiction come Dan Brown, come Phil Dick o Alistair Reynolds. Sono tutti autori di fiction, ovvero autori che producono opere di immaginazione con riferimenti più o meno precisi alla realtà. Se poi, in inglese, si vogliono indicare opere di particolare consistenza si utilizza il termine literary fiction, che però non si riferisce al contenuto o l’ambientazione di tali opere, ma solo al loro maggiore valore letterario. Il mondo francofono e quello tedesco seguono soluzioni ugualmente neutre rispetto al genere.

In Italia, guarda caso, ha avuto fortuna un altro termine che presenta connotati negativi. Il dubbio, senza nessuna pretesa di correttezza storica, è che qui scienza e tecnologia sono considerate spurie rispetto al mondo della cultura, prerogativa della letteratura, della storia e del linguaggio. Quindi, un genere letterario che considerasse significativo il mondo post-copernicano invece di quello antropocentrico della tradizione classica sarebbe, per definizione, considerato cattiva letteratura. Sarebbe un po’ come mescolare olio e acqua o, per usare una combinazione ancora più fastidiosa, coca cola e latte. Si mescerebbe una cattiva bevanda. E questo, temo, per molti è stato il significato implicito del termine italiano “fantascienza”: qualcosa di cattivo che non è né scienza, rigorosa e aliena al mondo dell’immaginazione, né letteratura, frutto della cultura umanistica e quindi insensibile e indipendente dal mondo della scienza.

Poco importa se, da Copernico a oggi, la cifra della modernità è stata proprio lo sviluppo di un punto di vista non umano che ha reso tangibile l’abbandono dell’antropocentrismo che era la declinazione cosmologica dell’umanesimo. Poco importa se la condizione esistenziale dell’umano, nel mondo occidentale, sia la sua continua riprogettazione a opera delle innovazioni tecnologiche che traducono lo sguardo disumano della scienza in artefatti concreti. Poco importa se Walter Benjamin avesse colto nella fine dell’aur(eol)a dell’opera d’arte e nella sua meccanizzazione, la fine dell’umanesimo classico e l’inizio dell’uomo tecnologico.

Ma la confusione nasce con la scelta, senza dolo ma con colpa, di unire i termini fanta- con scienza invertendo il rapporto tra attributo e sostantivo del termine originale. Come ricordava il testo curato da Tortoreto, il neologismo italiano, calco linguistico introdotto nel 1952 da Giorgio Monicelli, pur di grande successo, presenta il genere come una forma di scienza fantastica, ossimoro infelice. Invece si tratta di letteratura con elementi tratti dal mondo contemporaneo, dalla tecnosfera presente e futura che è l’ambiente naturale dell’uomo contemporaneo piuttosto che il dopoguerra romano, le banchine del fiume Po, o le stanze della propria formazione sentimentale.

Si sarebbe potuto invece parlare di romanzo scientifico, così come si parla di romanzo storico, senza alcuna pretesa di considerare I Promessi Sposi quali un saggio sulla peste nel Lombardia del 1600. Eppure, il termine romanzo scientifico non venne preso in considerazione, implicitamente rivelando il pudore o il timore di associare alla categoria del romanzo qualcosa che trovava nelle scienze naturali radici e ispirazione. È significativo vedere come gli strafalcioni scientifici siano minimizzati in romanzi e dichiarazioni pubbliche, mentre gli errori storici offrano sempre l’occasione per pubbliche reprimende. Si veda il caso dell’editoriale di Ernesto Galli Della Loggia sulle inesattezze (storiche) contenute nel recente M di Antonio Scurati. L’editorialista del Corriere della Sera sarebbe stato altrettanto infastidito da errori nella presentazione dei principi fondamentali dell’evoluzione? o della gravità? o della termodinamica? Mi permetto di dubitarne. Quando si contestano gli errori degli sceneggiatori e scrittori di fantascienza, si viene considerati dei nerd, persone un po’ infantili che prendono sul serio cose poche serie (almeno per i telamoni della cultura nostrana).

Non è un caso che il cinema tricolore abbia completamente rifiutato la dimensione fantascientico-distopica che invece rappresenta una corrente fondamentale della produzione americana, inglese e francese. Persino un film coraggioso e bello come Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti (2015) declina il genere in termini classici rifuggendo ogni tentativo di fornire una ambientazione aggiornata: è più una favola che un racconto di fantascienza.

La differenza tra il romanzo scientifico (consentitemi di chiamarlo così) e la letteratura tradizionale, non consiste nello sviluppo narrativo o in altri fattori di natura estetico-culturale, ma nel tentativo di dare voce a un punto di vista copernicano, che mette in discussione il primato dell’uomo basato su un antropocentrismo che è continuato dall’umanesimo fino al dopoguerra, ormai francamente superato. Il romanzo scientifico, non è cattiva letteratura, bensì è lo sforzo di dare spessore esistenziale e personale a un punto di vista non antropocentrico. È una narrativa, a volte formalmente ed esteticamente acerba, ma culturalmente matura perché fa sua una prospettiva natura-centrica o tecno-centrica. È questo il motivo che spinge gli autori a percorrere tutti i possibili piuttosto che a scavare introspettivamente nell’esistenza concreta. Nel romanzo scientifico l’uomo esce da sé, così come la cultura attuale ci impone.

Non a caso il romanzo scientifico (parlo sempre di fantascienza, sia chiaro) si articola naturalmente nel genere utopico e distopico, perché si pone il problema della ridefinizione dell’esistente e quindi dell’uomo. Al contrario la letteratura tradizionale gira intorno all’uomo supposto come un ideale a priori. L’uomo vitruviano è il centro dell’universo e, come la Gerusalemme di Dante, è la misura di tutte le cose. Nella letteratura tradizionale, l’uomo è il fulcro sia della narrazione che della prospettiva, è stadera e sacco di grano, è regolo e misurato, è esperimento ed esperimentatore, è fotografia e fotografato. L’uomo vitruviano, a prescindere da considerazioni di natura estetica, si sta oggi dissolvendo nella grande dispersione dell’umano che caratterizza il prossimo millennio (dalla singolarità di Kurtzweil al transumanesimo di Nick Bostrom).

Questa è la cifra della fantascienza: dare consistenza narrativa al non umano che la scienza, osservando la natura, rende visibile. In un saggio di qualche giorno fa, Something Is Broken in Our Science Fiction, Lee Konstantinou (slate.com) ha criticato il genere cyberpunk (in tutte le sue numerosissime declinazioni) perché si è spostato verso una sorta di immaginario esclusivamente politico e sociale. La fantascienza invece guarda oltre, fuori dall’umano, e lo spazio tra le stelle, oltre i confini del nostro pianeta, ne è sempre stata la rappresentazione plastica, ma non esclusiva. La fantascienza guarda al di là del quotidiano, dello spazio antropocentricamente chiuso, verso l’alieno, lo spazio esterno, la tecnologia estraniante, tutte espressione del non-umano.

Intelligenza artificiale, mobile computing, genetica stanno ridefinendo i contorni dell’umano facendo proprio lo sguardo dell’abisso. Abbiamo guardato così a lungo dentro l’abisso che ormai l’abisso siamo noi. È questo sguardo che cerca una sua voce nelle opere migliori della fantascienza moderna, dall’imperatore di Frank Herbert al Negromante di Gibson, dai replicanti di Dick ai robot di Asimov, dai Cyborg di Reynolds ai marziani di Heinlein. La fantascienza non è cappa e spada nello spazio, non è un racconto per immaturi e ragazzi, ma è la declinazione copernicana della letteratura; declinazione resa possibile solo dalla tangibilità della tecnologia che trasforma e si incorpora nel nostro percorso esistenziale. Il romanzo scientifico non è narrativa per giovani, ma una giovane narrativa.

In fondo la letteratura non crea, ma ricombina l’esistente e il nostro esistente, con buona pace dei nostalgici delle buone letture, è sempre meno umano. I due volumi appena usciti esprimono bene questa tensione, tra fantascienza vera e propria, intesa come sguardo oltre l’umano e l’immaginario utopico, inteso come ripensamento dell’umano. La loro lettura, affiancata, è felice perché permette di confrontare le due anime diverse del pensiero utopico. Siamo sempre più abisso e sempre meno Adamo. L’antropocene è sempre più tecnocene.