Giosetta Fioroni, attraversare le stanze della morte

Lo so, alle inaugurazioni non si dovrebbe andare. Perché non ci si va a vedere quanto l’artista ha scelto di mostrare; piuttosto si va a farsi vedere, a far mostra di sé. Alla vernice della nuova personale romana di Giosetta Fioroni, Attraverso l’evento (a cura di Fabrizio D’Amico e Piero Mascitti, fino al 13 gennaio; catalogo Carlo Cambi Editore, 221 pp. col., € 35), lo scorso novembre alla galleria Mucciaccia a Fontanella Borghese, la densità di aficionados, sedicenti amici e presenzialisti seriali era tale da ricordare, più che il tanto discusso white cube, il tram 14 all’ora di punta. Nell’occasione, però, il degenerare della mondanità in mutua oppressione prossemica consente una riflessione sulle sorti di quest’artista che ha sempre coltivato l’amicizia, e anche la mondanità, senza che ciò abbia mai rischiato di disperdere un’originalità e una vitalità espressiva proverbiali (quella che Alberto Boatto ha sintetizzato meglio di tutti, una volta, come la sua «sperimentazione morbida»).

Non da oggi sappiamo che – per pirandellianamente dire – ci sono una Giosetta Uno e una Giosetta Due. Sul lato A c’è la versione cordiale, affettuosamente malinconica, soffusa di poesia e delicatezze estreme, una festa di colori e immaginazione. La Giosetta mondana, appunto. C’è però un lato B, e lì si respira un’aria tutta diversa: un mondo esclusivo e segreto, in cui la cordialità si rovescia in sarcasmo e la malinconia in ispida melancholia, spleen esacerbato, implicita e però pungente crudeltà, persino. Non dirò una Giosetta eremitica, ma quasi oltremondana. Lo scriveva Giuliano Briganti già quarant’anni fa: «sia l’una che l’altra sono le due facce opposte di una medesima persona. Nessuno è quello che sembra, o almeno non lo è mai del tutto».

Giosetta Fioroni, Treno cometa, 1991-1992, olio su tela, foto di Giuseppe Schiavinotto.

La cifra espressiva di questa Giosetta Due è sintomatica: il progressivo ridursi della palette cromatica a una selezione di tinte scure, fosche, oppressive (come, qui, Treno-cometa del ’92 o Autoritratto nel tempo, ’98) o viceversa, in precedenza, a uno schiarirsi tutt’altro che “chiarista”, invece laconico, spettrale, congelato in una fissità catatonica; sino a tornare a climi vicini alla sua prima maniera matura, quella degli argenti dei primi Sessanta. Proprio questa è la stagione negli ultimi anni tornata meglio alla luce, negli ormai innumerevoli appuntamenti antologici e retrospettivi: la grande mostra L’Argento, curata da Claire Gilman al Drawing Center di New York nel 2013, poi approdata alla GNAM, e più di recente Roma anni ’60, lo scorso giugno al MARCA di Catanzaro (bellissimo catalogo Silvana, con esterni tutti virati in argento, appunto; ma retrospettive puntate in questa direzione s’erano già tenute nel 2003-2004 a Milano e a Roma), hanno fatto riscoprire la distillatrice di solitudini (emblematico, qui, Bambino solo del ’68), la contemplatrice di eclissi, l’auscultatrice di silenzi (all’Eclisse di Antonioni, al suo finale spettrale, faceva riferimento Dalila Colucci nel catalogo di New York; al Silenzio di John Cage, in quest’ultimo romano, il bel saggio di Francesca Pola; Immagine del silenzio s’intitolava l’opera maggiore fra quelle esposte da Giosetta alla Biennale del ’64 – quella famigerata dello “sbarco” della Pop Art in Europa).

Giosetta Fioroni, Liberty con paesaggio, 1968, foto di Giuseppe Schiavinotto.

Negli anni Settanta, chi la incoraggia di più in questa direzione è Alberto Boatto: che nel ’74 include nella mirifica macchinazione gotica di Ghenos Eros Thanatos (restaurata l’anno scorso da Stefano Chiodi per L’orma editore) alcuni esempi di quelle Foto da un atlante di medicina legale che, raccolte due anni dopo in una personale romana, tanto turberanno Briganti (Dopo le fate ecco i mostri, era il titolo del suo pezzo; un paio di quei «mostri» fanno la loro comparsa pure qui, alla Mucciacca; nello stesso ’74, alla Tartaruga, si tiene anche una performance di cui più si vorrebbe sapere – se ne trova notizia nella monografia-thesaurus di Germano Celant, edita nel 2009 da Skira – con una «favola» di Boatto letta da Paolo Bonacelli, «con musiche di Sylvano Bussotti e tavole di Giosetta Fioroni»).

Giosetta Fioroni, foto da un atlante di medicina legale, Vienna, 1923, Feticista esibizionista, 1974, foto di Giuseppe Schiavinotto.

C’è persino, sempre nel ’74 alla de’ Foscherari a Bologna, un episodio non so quanto giocosamente esoterico: Giosetta espone (e c’è pure in quest’ultima occasione romana) una fotografia del 1919, mostratale dal Conte Rago Buffolé alla villa Monastier, vicino Venezia. Si vede la sorella del Conte Maria, allora fanciulla, serenamente assisa in un locus amœnus di campagna («accanto a un torrentello affluente del Piave e chiamato Negrisia»); accanto a lei però – annota ancora Giosetta – si vede apparire «un curioso e un poco mostruoso essere, simile a uno gnomo alato. Inoltre la mano di Maria è deforme e troppo grande per essere quella di una giovane donna» (segue l’expertise di «un famoso fotografo ed esperto di trucchi fotografici» il quale dichiara quella foto, e un’altra coll’apparizione di fate, «assolutamente genuine e senza ritocco»).

Giosetta Fioroni, Paesaggi d'argento, Il monte tomba, 1971, foto di Giuseppe Schiavinotto.

All’inizio di questo suo percorso nella vitalità del negativo (testimoniato dalla partecipazione alla celebre mostra omonima, curata nel ’70 da Achille Bonito Oliva) c’è infatti la scoperta, da parte di Giosetta, d’una dimensione sino ad allora assente dal suo repertorio, quella del paesaggio: il Veneto “magico” e ancestrale, ritrovato col trasferimento accanto a Goffredo Parise nel rifugio di Salgareda, la casetta affondata nei boschi nelle anse del Piave. È l’estate del ’70 quando Parise, a cavallo sul greto del fiume, scopre questa enclave “segreta” che sarà negli anni seguenti il rifugio suo e, spesso, della sua compagna artista: in fuga entrambi dalla mondanità, sempre meno implicitamente violenta, della città presenzialista. I paesaggi del ’70 – li si vede scintillare nelle storiche foto di Ugo Mulas scattate appunto a Vitalità del negativo – stendono sui luoghi, appena accennati a matita nei loro contorni primi, bave leggere d’alluminio argentato che ne fanno dei fotogrammi laconici e assiderati, emblemi di angosciosa sparizione progressiva. Sono i Paesaggi d’argento che splenderanno al Naviglio, a Milano, nel ’71. Luoghi all’inizio romani, i più legati al vissuto degli anni precedenti (Piazza del Popolo, l’Aeroporto di Fiumicino, la Grande Voliera allo zoo – commenta Giorgio Manganelli: «una rete geometrica di linee soavi e astratte, o non saranno ingegnosissime rughe da applicare all’aria?»), ma che da un certo momento diventano soprattutto quelli dell’arrière-pays venetico (raccolti alla fine del ’70, alla Tartaruga, in Laguna): qui il Monte Tomba, Vele in laguna, Il ponte di barche a Fossalta, Piazza San Marco e appunto La casa a Salgareda. Luoghi del mondo affettivo trasfigurati in una luccicanza davvero oltremondana (come nella metafisica Grande freccia che indica la casa in campagna).

Giosetta Fioroni, Paesaggi d'argento, Grande freccia che indica la casa in campagna, 1970, foto di Giuseppe Schiavinotto.

Nel catalogo della personale di Giosetta all’Indiano di Firenze, nel marzo del ’70, così suona una lettera in versi inviatale da Alberto Arbasino (colui che solo quattro anni prima aveva celebrato il côté più “affluente” e jet-set, suo e dei compagnons di Piazza del Popolo, in un memorabile reportage uscito sul «Giorno», L’aeroporto intercontinentale della pittura, riprodotto nel catalogo del MARCA): «[…] Così non rimane alla pittura, probabilmente, / che attraversare le stanze della morte, / e tentar di approdare alle colorate / amarezze della fiaba, o piuttosto / recuperare gli emblemi più sinistri / di questo paese, del suo passato, e scagliarli / sugli uomini e sulle donne / d’oggi, come intimazioni frenetiche […] / teratologia bianca-e-nera di solitudine casereccia / e disperata […]».

Giosetta Fioroni, Casa, Interno famigliare, 1969, foto di Giuseppe Schiavinotto.

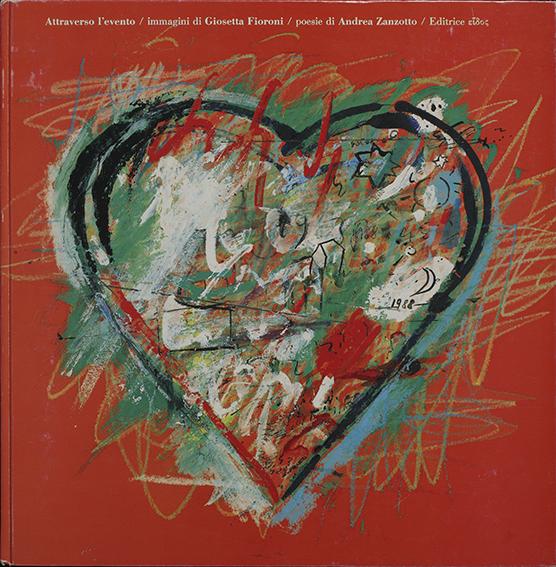

La dimensione intimista del “rifugio” apparteneva da sempre, beninteso, alla personalità di Giosetta, che già nel ’69 aveva allestito uno dei suoi primi Teatrini, dal titolo Casa: interno famigliare, issando al suo ingresso un piccolo tricolore a pastello. Pare proprio il clima dei Sillabari ma il primo di essi, Amore, esce sul «Corriere della Sera» solo il 10 gennaio 1971; mentre Casa uscirà alla fine dello stesso anno. Il libro che sigla per sempre quella stagione, Sillabario n. 1 appunto, esce da Einaudi nell’ottobre del ’72. Sulla copertina squilla di Giosetta – a siglare quell’approdo di una ricerca comune – un cuore rossastro, o rosaceo, intitolato Smalto rosso con foglie, piume e sassi. Quel cuore verrà preso come una provocazione, dalle reazioni polemiche dell’intellettualità più politicizzata (e tale voleva anche essere, almeno da parte di Parise); ma il taglio della copertina esclude, in effetti, una parte dell’immagine, omettendo una serie di minute scritte ai margini superiore e inferiore («elementi raccolti dopo un convegno di Spiriti di Campagna», «cuore di linfa, bava di fagiani e talpe», «bave di Elfi e Salbanelli per bagni magnetici», ecc.). Anche il titolo in didascalia è modificato rispetto all’originale, che suonava invece Cœur rouge de Salbanello.

Giosetta Fioroni, Spiriti silvani. Coeur rouge de Salbanello, 1972, foto di Giuseppe Schiavinotto.

Giosetta Fioroni, Spiriti silvani. Coeur rouge de Salbanello, 1972, foto di Giuseppe Schiavinotto.

I Salbani o Salbanelli, ha spiegato poi Giosetta, erano «una setta di spiritelli inventata da Goffredo, con possibilità magiche di ogni tipo. Sedurre le ragazze, volare, regalare, rubare, cucire… E soprattutto ridere, prendere un po’ in giro tutti». I due, lo scrittore e l’artista, si erano fatti ispirare dalle fole raccontate da un «contadino quasi centenario di nome Vittorio», un vicino delle Grave di Papadopoli che «costruiva oggetti con vecchi pezzi di legno», e «farfugliava di eventi che si riferivano alla campagna circostante. A “esseri” o animaletti, o apparizioni. Vaghe storie incomprensibili di minacce, dispetti, accadimenti lillipuziani, intrecciati al tempo, al maltempo, alle stagioni, con misteriose ricorrenze lunari». È il mondo magico che – ispirandosi alle fiabe russe analizzate da Propp e soci – Giosetta inscena nella serie seguente, intitolata a partire dal ’71-72 agli Spiriti silvani (o Spiriti di Campagna, come s’intitola un manoscritto di Giosetta riprodotto da Celant che si sofferma sulle loro fogge, usi e costumi, località predilette…). I tratti elementari dei Paesaggi d’argento si moltiplicano, sullo sfondo bianco; s’ingarbugliano, attraggono piccole accensioni cromatiche e scritte di varia estensione e natura (si avverte l’eco di un maestro amico di lunga data, Cy Twombly; «meglio se hai una lente», avverte commentandoli Guido Ceronetti); presto, come nel Cœur rouge, acquistano una terza dimensione e invischiano minuscoli reperti raccolti “sul campo”. Parise parlerà di «piccole teche-ricordo»; si pensa alle Scatole di Joseph Cornell, di cui lo stesso Parise scrive sempre in quel ’75, ma come si vede l’intuizione di Giosetta precede quella scoperta (e si riallaccia alla pratica dei Teatrini, a sua volta ispirati a quelli di Ceronetti visti, sempre con Parise, verso la metà dei Sessanta).

Giosetta Fioroni, Spiriti silvani, Edera magica, 1972, foto di Giuseppe Schiavinotto.

A partire dall’81 – quando la casa magica si trasferisce in paese, a Ponte di Piave – s’insedia un nuovo Spirito del Luogo: Andrea Zanzotto. Coll’autore del Galateo in Bosco si crea una “simpatia” irresistibile e inizia, per Giosetta, una fitta e ramificata collaborazione. Nel ’92 “lavora” un bellissimo articolo su Zanzotto di Parise, Così il poeta scava al centro della terra, uscito nell’83 sul «Corriere», realizzando con quelle parole un minuscolo, fantasmagorico libro d’artista che intitola Tapestry. Psiche, metapsiche e guerre stellari (Corraini lo ha ristampato l’anno scorso, in occasione del trentennale della morte di Parise, quando nella sua galleria ha ospitato la mostra di Giosetta Lettere d’amore); nel ’96 una raccolta di Zanzotto, Meteo, inaugura la collana di poesia di Donzelli – allora diretta da Franco Marcoaldi – in un’edizione speciale illustrata da Giosetta; nel 2001 un sonetto del Galateo, Sonetto di veti e iridi – dove l’autoritratto del poeta come «vetusta talpa» fa il paio con quello di Parise come topo nel sillabario Simpatia – diventa un altro bellissimo libro d’artista, pubblicato stavolta dalla Eos di Piero Varroni. Ma è l’atto iniziale di questa collaborazione, un grande libro d’artista pubblicato nel 1988 dalla sigla Eidos, a risuonare nella mostra in corso a Roma, che ne mutua il titolo (a sua volta preso da un altro componimento del Galateo in Bosco) Attraverso l’evento: una vera e propria “antologia di luoghi” del poeta, fittissimamente “istoriata” dalle grafie, dai ragnateli grafici, dai «fili e ife» dell’artista. In copertina, un grande cuore su fondo rosso sigla definitivamente la “simpatia” col terzo lato del triangolo, Parise, scomparso allora da due anni (proprio Zanzotto nel frattempo ha scritto la grande introduzione ai suoi Meridiani, curati da Bruno Callegher e Mauro Portello).

Attraverso l'evento, poesie di Andrea Zanzotto. Immagini di Giosetta Fioroni, Eidos, 1988, foto di Giuseppe Schiavinotto.

Attraverso l'evento, poesie di Andrea Zanzotto. Immagini di Giosetta Fioroni, Eidos, 1988, foto di Giuseppe Schiavinotto.

C’è insomma, alle fondamenta del mondo aereo e delicato di Giosetta, un fondo terragno e silvano, una base materica fatta di sedimenti pazienti e improvvise stupefazioni. Davvero una base magica è quella in cui decantano gli umori meno gentili, gli estri meno socievoli dell’artista; e dove si può fare l’esperienza dello sconcerto e del turbamento, se non proprio del panico (l’ultimo episodio, in tal senso, sono i Disegni della Paura datati 2013 – che possono costernare, per la secchezza del tratto e l’asprezza dell’immaginazione).

Giosetta Fioroni, I disegni della paura, Sogno con deformazione, 2013, , foto di Giuseppe Schiavinotto.

Non è un caso che, a quell’inaugurazione con folla da stadio, solo in pochi si siano accorti che la mostra proseguiva al piano di sotto. Nello spazio-autobus al piano terra, le grandi policromie anni Sessanta erano rese invisibili dalla calca. Una volta sprofondati nell’ipogeo, però, in pressoché perfetta solitudine si scopriva il dark side di Giosetta, i Paesaggi d’argento e gli Spiriti silvani: tutta una vegetazione di paesaggi dell’io così rari da vedere che in fondo, mi dico, è quasi un bene restino segreti. Così rimane un tesoro da scavare, al centro della terra – per few non so, in verità, quanto happy.

Una versione più breve di questo articolo è uscita su «il manifesto» l'8 gennaio 2017.