Torna in libreria un testo chiave dell’arte anni ’70 / Alberto Boatto: Ghenos Eros Thanatos

Publichiamo un estratto dalla postfazione di Stefano Chiodi al libro di Alberto Boatto, Ghenos, Eros, Thanatos e altri scritti sull’arte 1968-1985, L’Orma, Roma 2016 .

Jannis Kounellis, Senza titolo, 1973

Il 15 novembre 1974 apre alla Galleria de’ Foscherari di Bologna una mostra dal titolo ermetico: Ghenos Eros Thanatos. La cura Alberto Boatto, sin dai primi anni sessanta uno degli osservatori più tempestivi delle nuove tendenze artistiche: al suo attivo sono già un libro pionieristico, Pop art in U.S.A. (1967), numerosi saggi dedicati ad artisti contemporanei e a figure quintessenziali della vicenda novecentesca (Marcel Duchamp, anzitutto), la direzione di riviste d’arte (“Cartabianca” e “Senzamargine”, 1968-69)[1]. Senza ascendenze esplicite, distante tanto dai “critici poeti” quanto dai “professori”[2], Boatto pratica sin dall’inizio una critica intensamente individuale, fuori dagli schieramenti, fondata com’è su una scrittura che rivela subito le sue ascendenze filosofiche e letterarie: una modernità eterodossa e cosmopolita, nutrita di psicoanalisi e antropologia, con una distinta inclinazione per i grandi “distruttori” (Sade, Freud, Nietzsche), per la galassia surrealista francese (Bataille, Breton, Leiris), per scrittori e saggisti di sensibilità e percorsi diversi (Blanchot, Borges, Jünger, Michaux, tra gli altri), che nutriranno a lungo, sino alle prove più recenti, le sue riflessioni.

Il percorso di Boatto si è subito misurato d’altro canto con lo “spostamento radicale di intenzionalità”[3] delle pratiche creative, della teoria e della critica d’arte prodottesi sotto le impetuose spinte sociali e politiche culminate nell’annus mirabilis 1968, con l’attacco teorico all’“istituzione-arte”, con la deflagrazione di medium e tradizioni espressive e l’avvento di un’arte-in-generale che metteva in discussione la creazione di oggetti dotati di indiscutibile prestigio estetico per aprirsi a “situazioni” e procedimenti effimeri, all’immateriale, al performativo; uno scenario in cui, crucialmente, la volontà degli artisti di assumere il controllo delle modalità di esposizione e commento delle loro opere si muove in parallelo all’affermarsi della figura del curatore indipendente, e non più del critico, come snodo essenziale dei processi di valorizzazione dell’arte più recente. […]

Quello su cui si esercita lo sguardo critico di Boatto è nei primi anni settanta un contesto intimamente fissurato, solcato com’è da molteplici linee di faglia che segmentano e rimescolano gruppi e tendenze. Testimoni di questa congiuntura sono alcuni artisti che emergono sul limite tra i due decenni come Gino De Dominicis, Vettor Pisani, o anche, su altri versanti, Luigi Ontani e Salvo. Artisti che in senso opposto alla sottrazione, alla “de-cultura” additata da Celant come strategia essenziale dell’Arte povera, restaurano o meglio imbalsamo “materiali” extra-colti, accumulano allegorie, citano la storia dell’arte, ricorrono al travestimento e al tableau vivant, componendo personali Musei immaginari in cui ogni immagine appare in forma postuma, mummificata. […]

Non si tratta tuttavia di extravaganze, di ossessioni o fantasie regressive: piuttosto, tutti questi tratti possono essere considerati altrettante forme di “narrazione identitaria”[4], vale a dire di negoziazione culturale a vocazione consapevolmente minoritaria in aspra contesa con le tendenze egemoni del momento, di cui propongono una rilettura deviante e spesso espressivamente sovraccarica negli effetti quanto rigorosa nelle premesse intellettuali e nelle strategie formali. Indicano in altre parole una forma di resistenza, al cui centro irradia la precognizione dell’ormai imminente tramonto dell’avanguardia. La sprezzatura dandystica, che Boatto analizza in uno dei suoi testi maggiori dedicati a Duchamp, caratterizza questa linea di artisti “spodestati”[5] che volgono la spalle al mondo per collocarsi “nello spazio del di fuori, dove non c’è azione, contatto con le cose […] ma si trova solo distacco, esclusione, voyeurisme”[6]; uno spazio pervaso dal sentimento di una condizione cristallizzata, immodificabile, in cui l’arte agisce non come forza prospettica, agente decostruttivo o esercizio terapeutico, ma piuttosto come momento scettico e malinconico, intriso di pessimismo, inclinato dal sentimento della profonda e tragica ironia della Storia.

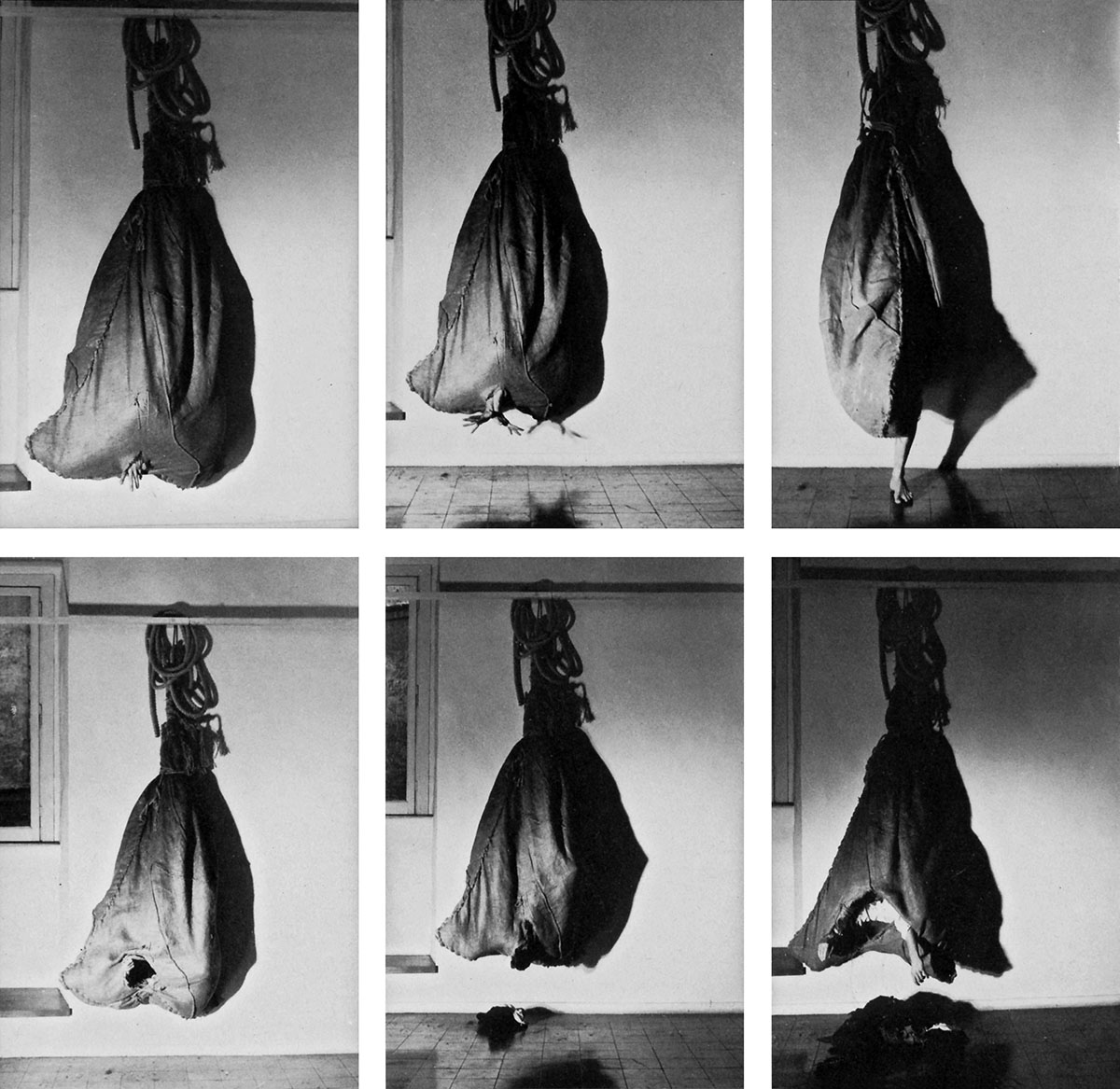

Claudio Cintoli, Crisalide, 1972

Tutte queste componenti – psicologiche, estetiche e culturali in senso lato –, oltre a formare la peculiare Stimmung dell’epoca, compongono lo scenario artistico che Ghenos Eros Thanatos si incarica di registrare, il teatro polemico, l’agone sotteso alla proposta di Boatto: additare per l’arte la possibilità di abitare un territorio sottratto a ogni militanza, a ogni utilità sociale immediata, dove poter coltivare una irriducibile, e poeticamente fertile, testimonianza individuale, e in cui al tempo stesso riannodare il filo delle pratiche artistiche contemporanee con quello di una tradizione letteraria e teorica che assume come proprio orizzonte il negativo, l’inattuale, e scorge in ogni gesto creativo un fatale impasto di carnale e spirituale soggetto all’ambivalente potenza del desiderio, all’attrazione dell’abietto, alla dialettica psichica e storica tra pulsioni di vita e di morte. Un modo questo anche di evocare in forma tacita i fantasmi spaventosi della vicenda novecentesca, l’ancora indigerita eredità dei fascismi, il culto della morte e la vertigine erotica che li avevano accompagnati: di riconnettere il presente alla parte maledetta della vicenda europea – come in quegli stessi anni facevano, in forme e contesti diversi, Fabio Mauri e Hans-Jürgen Syberberg – vista da dentro la condizione scettica e spettacolare propria della loro contemporaneità.

Posta essenziale di Ghenos Eros Thanatos, a coronamento di un processo avviato già nel ’68, è dunque la riattivazione di quanto storicamente il modernismo aveva represso o rimosso – il mondo fuori dal “mondo”, l’informe, il non verbale, la morte, la sessualità – ma in un contesto in cui queste sfere simboliche e fenomenologiche sono già annesse alla forma di vita tardocapitalista e non posso più essere pensate come “origini” da ritrovare intatte oltre l’orizzonte storico. Di qui il compito affidato all’arte di sondare, di dare visibilità, a un sostrato antropologico alimentato inevitabilmente dalla riscoperta di Sade, compiuta anche attraverso riletture memorabili – dal Marat-Sade di Peter Brook (1967) al Salò di Pasolini (1975) – e dai fondamentali recuperi dell’opera di figure eretiche del surrealismo, come Artaud e Bataille, la cui opera era stata una delle fonti essenziali del primo Foucault[7], soprattutto per le sue riflessioni intorno all’esperienza-limite della trasgressione, e più in generale per l’avvio del suo lavoro di decostruzione dei meccanismi che regolano il farsi sociale e culturale della soggettività. I testi dei grandi maledetti della cultura francese tornano così nella critica di Boatto insieme come strumenti di destituzione dell’umanesimo illuminista e del suo regime discorsivo, e come indicazione di poetica: se esistenza materiale, mondo morale e sfera simbolica non possono più essere pensati come ambiti indipendenti, ogni ipotesi di liberazione deve di necessità misurarsi con l’orizzonte del suo accadere collettivo.

Una “mostra-libro” dunque Ghenos Eros Thanatos, scrive Boatto, concepita come un “periplo attorno alle situazioni limite della vita”, che “si configura per gran parte come una circumnavigazione del negativo” e in cui compie il passaggio “dal reale al significativo, come un tempo si andava dal profano al sacro, o dal materiale allo spirituale”: un passaggio che è anche una caduta, una destituzione dell’ego razionale a favore di una soggettività multipla, che ha riconosciuto in sé la propria oscurità, che è giunta a “penetrare e a possedere” se stessa. Mostra e libro, con le loro specificità e differenze, divengono a questo modo polarità complementari di un medesimo movimento: un taglio in diagonale del presente artistico che punta a coglierne la struttura anacronica, in cui ritorni e sopravvivenze mettono in crisi ogni modello evolutivo, ogni storicismo, e a illuminare il ruolo, l’agency essenziale di immagini e parole nel rendere percorribile il perimetro dell’esistenza. Facendone al tempo stesso uno strumento di verifica dei poteri – tra immagine e parola, tra presente e memoria, tra esistenza sociale e strutture psichiche profonde – e un laboratorio di scrittura, destinato nelle intenzioni dell’autore, come mostrerò più avanti, a dare fondamento alla rivendicazioni di un suo rinnovato e autonomo ruolo all’interno del campo artistico.

Con la scelta di tredici artisti distribuiti nel catalogo in “capitoli” tematicamente omogenei[8], Boatto offre così non solo un’inedita sezionatura attraverso generazioni, appartenenze, gruppi, dell’arte italiana del tempo, ma anche un’ipotesi critica, una profezia se si vuole, sulla sorte dell’arte in generale nell’epoca della reificazione universale, che ne addita la capacità di tenere simbolicamente insieme il “basso materialismo” della vita e lo spazio culturalmente sovraccarico in cui prende forma il suo immaginario, e così di reagire all’espropriazione totale dell’esperienza messo in atto dal capitalismo riappropriandosi dell’esperienza della morte[9]. […]

Vettor Pisani, Lo scorrevole, 1970

Se i due momenti di Ghenos Eros Thanatos, la “scrittura espositiva” e lo scritto in catalogo, sono distinti ma geneticamente compenetrati, non si danno l’una senza l’altro – così che alla “mostra-libro” corrisponde dialetticamente un “libro-mappa” in cui testo e immagini a piena pagina scorrono l’uno accanto alle altre in reciproca autonomia –, “scrivere” nello spazio della mostra e scrivere sulla pagina stampata appaiono, nell’economia del progetto di Boatto, due polarità in competizione tra loro. Il testo abolisce infatti specificamente ciò che nell’ambiente di esposizione è il dato essenziale: le opere, i loro titoli, i nomi dei loro autori. La soppressione di questi elementi può a prima vista parere sorprendente, ma la decisione sottintende una deliberata strategia di emancipazione della scrittura critica da ogni servitù, e forse da ogni corresponsabilità, nei confronti del suo oggetto. È uno stratagemma essenziale che serve ad assegnare al testo un territorio autonomo e alla critica un’occasione per ricostruire la propria autorevolezza, oltre la mera funzione asseverativa di un “valore” di cui si denuncia in modo implicito la definitiva reificazione.

Per far ciò occorrerà dunque collocare nativamente il testo in un ambito autonomo, vale a dire in quello spazio paraletterario “della citazione, della partigianeria, del tradimento, della riconciliazione” in cui si profilano ormai “un dramma senza Azione, voci senza Autore, una critica senza Argomento”[10]. In questa dimensione, che è poi quella della critica post-strutturalista, l’opera cessa di essere pensata come superficie che attinge la propria legittimità a Valori e Significati profondi, e il testo diviene l’unica dimensione percorribile, nel senso non di un rafforzamento del suo legame col suo oggetto, ma appunto di uno “strappo”, di una dissociazione.

Il significato eretico di questa scelta non sfuggì ai contemporanei, come rivela ad esempio un’osservazione al tempo stesso precisa e sottilmente pungente di Fabio Mauri del gennaio 1975, secondo il quale lo scritto di Boatto

si svolge a fianco, sopra la mostra, in modo variamente non parallelo. È un saggio in quota, che imbastisce un suo disegno per vertici di significato. È anfibio: in certe pagine affonda nel concreto di un’opera, ma se ne ridistacca e fila via per proprio assoluto conto. Avvicinarsi o allontanarsi che avviene, secondo me, con attrazione o repulsione non prive di significato sintomatico. La mostra ne rappresenta il territorio fisico e muto, quasi una categoria, quella dell’arte. Di cui lo scritto condivide, oltre ai temi, la struttura: ellittica, apodittica, decisiva, furiosamente cieca dentro la luce, in una deliberata libertà che ha per secondo bersaglio (e qui si spiega l’apparente disorientamento della condotta critica del saggio), la letteratura. Anzi, la grande letteratura[11].

Accompagna il breve scritto un disegno, una sorta di doodle: una linea retta ascendente (“aereo” vi si legge al centro) contrapposta a una spirale avvitata verso il basso che termina con la parola “saggio”, a sottolineare umoristicamente l’insofferenza di Mauri per il carattere più sconcertante del testo di Boatto, ovvero il suo complesso montaggio di materiali letterari, filosofici e psicoanalitici del tutto slegato dai tradizionale compiti della descrizione e dell’esegesi. Montaggio al centro del quale non si ritrova più in definitiva la figura del critico illuminato, dell’occhio prensile, della penna efficace; al suo posto un profilo sfaccettato e disperso, un caleidoscopio di frammenti, di calchi, di pastiche, di allegorie, attraverso i quali eseguire la radiografia di opere impossibilmente remote pur nella loro vicinanza, e al cospetto delle quali le assialità moderniste diventano inutilizzabili. Come aveva sostenuto Tommaso Trini su «Senzamargine» nel 1969, si tratta anche dell’effetto di una sorta di «autoannientamento dell’esperienza», in cui «la dissoluzione dell’attività critica in riscontro creativo, del critico in scrittore, sembra giustificata anzitutto dalla necessità che a un cambiamento del discorso visivo corrisponda il cambiamento delle forme del discorso scritto; in secondo luogo, dalla volontà di una reale partecipazione aperta. Pure, soltanto ma ancora, una tattica»[12].

Se è vero, come ha detto Boatto in un’intervista, che Ghenos Eros Thanatos segna “l’abbandono dell’esercizio esclusivo della critica d’arte e l’ingresso in una libera saggistica priva di confini determinati”[13], questa scelta va inquadrata nel contesto della rapida obsolescenza delle narrazioni politiche e culturali che avevano accompagnato i primi decenni del dopoguerra e della brutale crisi di autorevolezza che tocca, a partire dal 1968, una critica costretta a reinventare la propria fisionomia, ad abbandonare la costante tentazione a farsi ortopedia dell’arte per divenire, pena l’uscita di scena o l’autocondanna all’irrilevanza, “comportamento, informazione, scrittura espositiva, ovvero pratica eterodossa e performativa”[14]. […] Sullo sfondo vi è il riconoscimento, certo venato di delusione, dell’impossibilità per il critico di mantenere al tempo stesso una relazione privilegiata con il “mondo dell’arte” e la propria autonomia di giudizio e di scrittura […].

Il testo di Ghenos Eros Thanatos si presenta al lettore, allora e oggi, come un oggetto di difficile definizione, né saggio critico, né scritto teorico, né testo letterario, o meglio tutte queste cose assieme, fuse in una scrittura densa che tiene fede all’intento, dichiarato nel breve preambolo, di procedere per accostamenti inediti, attraverso “un collage di proposizioni verbali, di proposizioni visuali e di citazioni” in stretta e problematica prossimità, al cui sta la riconfigurazione di opere “presenti” nel libro come riproduzioni fotografiche ma mai descritte in forma diretta. Non si può fare a meno d’altro canto di notare la singolare tensione che percorre un testo fratto ed ellittico, continuamente spezzato da citazioni, da a parte, da divagazioni: una scrittura iridescente che aspira a una sorta di lucidità febbrile, e in cui le aperture suggestive, le corrispondenze, le trama tematica che affiorano nelle sue pagine, più che a una ermetica rivelazione, come anche potrebbe apparire a prima vista, sembrano puntare invece a una sorta di solitaria, intima consuetudine con la propria materia, a un monologo interiore affidato alle voci di molteplici Io.

Scrivere d’arte è per Boatto un’impresa che mobilita allo strenuo le energie individuali ma comporta al tempo stesso uno sforzo specifico per disperdere l’Io nella trama impersonale del testo, che impone il silenzio di sé ma libera le ossessioni di chi scrive. Così ad esempio, nel capitolo Eros, forse il più trasparente in questo senso, il confronto con le opere di Vettor Pisani e l’esplicita, sadomasochistica ritualità che le anima, obbliga l’autore ad anestetizzarsi per poter mantenere la distanza con immagini ustionanti e perverse, e al tempo stesso lo forza a porsi per così dire frontalmente, senza abboccare alla metaforicità incoraggiata dallo stesso Pisani e riproducendo nella scrittura l’obiettività di un rapporto autoptico. O ancora, nel brano dedicato a Kounellis, che può essere confrontato con quanto il critico scriveva dello stesso artista in un saggio del 1973, Boatto ricorre a una sorta di descrizione narrativa che mette a tacere le opere per trasformarle in spunti di scenari fantasmagorici narrati in prima persona, frammenti erratici di un libro sapienziale di cui è andato smarrito il nome dell’autore ma il cui senso soteriologico traspare con chiarezza. […]

Giosetta Fioroni all'inaugurazione di Ghenos Eros Thanatos

Con queste modalità Boatto punta in effetti ad azzerare il valore strumentale del testo critico, ovvero la sua efficacia immediata, ideologica e mercantile, riaffermando al contrario l’esigenza “di una libertà non astratta ma concreta”, anche a costo di un’uscita dall’agone contemporaneo. Questa è l’origine dell’“indifferenza” che caratterizza la sua scrittura da Ghenos Eros Thanatos in avanti, uno stile letterario e un tratto intellettuale che richiamano lo sguardo freddo e insieme incandescente che governa i Disaster paintings di Andy Warhol: uno sguardo che immobilizzando l’immagine, inchiodandola per così dire alla sua piatta apparenza simulacrale, riesce paradossalmente a estrarne, attraverso la ripetizione, la componente ossessiva, traumatizzante, il potenziale di accecamento.

Se per la riuscita nella sua scommessa il critico deve parlare da una distanza remota, conquistare la propria inattualità, estenuare la sua materia, per conservare autentica la sua voce deve rivendicare a sua volta una propria inemendabile estraneità: eludere il dominio del “sistema”, rimanere sul margine, farsi plurale, praticare uno “sguardo dal di fuori”, come recita il titolo di uno dei libri più intensi e originali di Boatto[15], lo sguardo insieme del naufrago e dell’esploratore spaziale, di chi cioè osserva il mondo da un punto remoto, abissale, e mantiene “un comportamento d’elusione, di scarto rispetto all’assedio massiccio e costrittivo nel quale ci troviamo intrappolati”[16]. Acutamente, dolorosamente mi viene da dire, Boatto appare consapevole che nella partita con l’artista, all’interno del “sistema dell’arte” come questo si viene configurando da metà anni sessanta, il critico occupa una posizione sempre più problematica, scomoda, marginale e che tale verdetto storico non è modificabile né negoziabile. Ciò non significa che la critica non possa conservare in quanto tale dignità di discorso, ma che la sua posizione, già fragile d’altronde, è nel mondo tardomoderno promessa insieme a un’eclisse e alla necessità di una sostanziale ridefinizione.

Si potrebbe riferire alla scrittura critica di Boatto una della parole preferite di Roland Barthes, “sinuosità”, ovvero movimento lento e avvolgente, che scorre in mezzo, a contatto con le cose, le immagini, le idee. Accogliendo al tempo stesso le loro torsioni e più fondamentalmente le torsioni dell’interpretare e dell’interprete stesso, Boatto pratica quella che il suo maestro Blanchot avrebbe definito una forma di scrittura “libera dalla logica del logos” che manifesta “la prossimità stessa con il pensiero, l’affermazione che lo afferma, sempre già inscritta senza trascrizione, tracciata senza traccia”[17]. Così, nel suo punto di massima individuazione, nel suo venire a coincidere con la ragioni intime di una soggettività che riconosce ormai la propria irreparabile fissurazione, la scrittura critica converge in Ghenos Eros Thanatos in una esigente destituzione dell’Io, diventando insieme affilato scalpello con cui incidere nel vivo della sensazione estetica, filo di Arianna per risalire le genealogie antropologiche del visivo e del verbale, sfida all’autoassoluzione dell’opera e parte soccombente, ancorché indispensabile, nel farsi sociale dell’opera d’arte.

Tenendo assieme tutte queste componenti, Boatto addita col proprio lavoro una condizione paradossale: quella del sacrificio melanconico, di un’esistenza hegelianamente servile, dedita cioè, nell’impossibilità di ogni presente, al tentativo, dall’esito sempre incerto, di guadagnarsi un futuro. Ha scritto ancora Blanchot che “apprendiamo qualcosa intorno all’arte quando sperimentiamo ciò che la parola solitudine vorrebbe designare”[18]: se la critica è una forza debole, capace di operare solo in una prossimità essenziale con il suo oggetto, essa è anche, nel senso effettivo del suo accadere insieme fuori e attraverso l’opera, e nell’invincibile isolamento di chi la pratica, una passione irrimediabilmente triste.

[1] Alberto Boatto, Pop art in U.S.A., Lerici, Milano 1967. Id., Duchamp: il segno, introduzione a Marchand du sel/Marcel Duchamp, Rumma Editore, Salerno 1969; Id. Approssimazione Duchamp, in «Senzamargine», Roma, n. 1 (1969), pp. 50-59, poi in Stefano Chiodi (a cura di), Marcel Duchamp. Critica, biografia, mito, Electa, Milano 2009, pp. 100-06; Id., …Un Hercule sans emploi… (sul comportamento), in Achille Bonito Oliva (a cura di), Critica in atto, atti del convegno (Roma, Incontri Internazionali d’arte, 6-30 marzo 1972), Roma 1973, pp. 16-28. Tra gli altri testi di Boatto dello stesso periodo, vanno ricordati Alberto Boatto, Pistoletto: dentro / fuori lo specchio, Fantini, Roma 1969, pp. 7-22; Id. Dall’inerte al vivente, in “Marcatre”, n. 61-62, s.d. (ma inizio 1971), pp. 79-83; Id., L’immaginario e la messa a morte, “Data”, n. 10 (1973), pp. 46-49; Id., L’immaginario in Pascali e in Kounellis, in “Qui arte contemporanea”, n. 12 (1973), pp. 47-54.

[2] Leonardo Sinisgalli, I martedì colorati, Immordino Editore, Genova 1967, p. 49.

[3] Mario Diacono, Vito Acconci: dal testo-azione al corpo come testo (1975), in Id., KA. Da Kounellis ad Acconci. Arte materia concetto 1960-1975, postmedia books, Milano 2013, p. 171.

[4] Michele Dantini, Ytalya subjecta, cit., pp. 288-90.

[5] A. Boatto, “…Un Hercule sans emploi…” (sul comportamento), in Achille Bonito Oliva (a cura di), Critica in atto, cit., p. 27.

[6] Ibid.

[7] Michel Foucault, Préface à la transgression, in “Critique”, n. 195-196 (1963), pp. 751-69 [trad. it. Prefazione alla trasgressione, in Scritti letterari, a cura di Cesare Milanese, Feltrinelli, Milano 1971, pp. 55-72].

[8] Una suddivisione segnalata anche graficamente dall’ordine in cui i nomi degli artisti sono elencati sull’invito della mostra bolognese sotto la rubrica “testimonianze” [fig. T01]. Sullo stesso invito sono annunciate tre azioni – nell’ordine di Cintoli, Pisani e Mauri – svoltesi nelle settimane successive ma di cui non è stato possibile reperire alcuna documentazione fotografica. Esse sono, nell’ordine: Crisalide di Claudio Cintoli (14 novembre); Inclinazione al dolore di Vettor Pisani (con Dela e Gianni Macchia, 30 novembre); Analisi di Morte con l’opera stessa di Fabio Mauri (14 dicembre).

[9] Cfr. la scheda dedicata a Eros Ghenos Thanatos in Identité italienne. L’art en Italie depuis 1959, catalogo di esposizione, a cura di Germano Celant (Paris, Centre Georges Pompidou, 25 giugno - 7 settembre 1981), Centre Georges Pompidou-Centro Di, Paris-Firenze 1981, p. 457.

[10] Cfr. Rosalind Krauss, Poststructuralism and the “Paraliterary” (1980), in The Originality of the Avant-garde and Other Modernist Myths, MIT Press, Cambridge and London 1985 [trad. it di Elio Grazioli, Post-strutturalismo e paraletterarietà, in L’originalità dell’avanguardia e altri miti modernisti, Fazi, Roma 2007, p. 301].

[11] Foglio dattiloscritto con firma e data autografa “Fabio / Roma 13/1/75”. Sul retro un’annotazione manoscritta di Boatto informa che il testo venne letto nel corso di una trasmissione radiofonica RAI dove erano presenti lo stesso Mauri e Ruggero Guarini. Archivio Boatto, Roma.

[12] Tommaso Trini, Lavoro libidico I, in «Senzamargine», Roma, n. 1 (1969), p. 26.

[13] Come dentro ad uno specchio. Arte, cultura e civiltà in Alberto Boatto, conversazione con Roberto Lambarelli, http://www.arteecritica.it/onsite/74/articolo11.html. Consultato il 20 luglio 2015.

[14] Lara Conte, Comportamenti e azioni della critica negli anni Settanta: attraverso e oltre Critica in atto, in Anni 70. Arte a Roma, a cura di Daniela Lancioni, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 17 dicembre 2013 - 2 marzo 2014), Iacobelli Editore, Roma 2013, p. 84.

[15] Alberto Boatto, Lo sguardo dal di fuori: nuove frontiere dello spazio e dell’immaginario, Cappelli, Bologna 1981; nuova edizione, Castelvecchi, Roma 2013.

[16] Come dentro ad uno specchio, cit.

[17] Cfr. Maurice Blanchot, L’entretien infini, Gallimard, Paris 1969 [trad. it. di Roberta Ferrara, L’infinito intrattenimento, Einaudi, Torino 1977, p. 385; ripubblicato come La conversazione infinita, Einaudi, Torino 2015].

[18] Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Gallimard, Paris 1955 [trad. it. di Gabriella Zanobetti, Lo spazio letterario, Einaudi, Torino 1967, p. 7].