Hsieh Tehching, la reclusione come arte / Il tempo in gabbia

La gabbia di legno, tre metri per tre e ottanta, per due metri e mezzo d'altezza, delimita un angolo del piccolo appartamento. Dentro c'è soltanto una brandina, un lavandino e un secchio. Disteso sulla brandina, un giovane dai tratti asiatici vestito di bianco, con un nome e due numeri stampigliati sul petto: Sam 93078, Hsieh 92979. Si direbbe un prigioniero in carcere, ma quella non è una prigione e il giovane non è stato arrestato.

Siamo a New York, nel 1978. L'appartamento è al piano terra, nel vecchio quartiere industriale a sud di Canal Street che solo da qualche anno aveva cominciato a essere chiamato Tribeca e ad attirare artisti squattrinati. Anche il giovane sulla brandina è un artista, o meglio: un aspirante artista, molto squattrinato e molto emarginato. È un immigrato illegale, un taiwanese arrivato nella Grande Mela clandestinamente quattro anni prima. Per sopravvivere, senza documenti e senza nemmeno conoscere la lingua, aveva fatto lo sguattero dodici ore al giorno in un ristorante di Soho. E in quei quattro anni a lavare piatti e passare lo spazzolone sul pavimento, aveva continuato a rimuginare su come realizzare il sogno per cui era arrivato lì, nella capitale del mondo dell'arte.

È un tipo tosto, Tehching Hsieh (questo il suo vero nome). Così determinato a diventare artista da buttarsi dalla finestra del secondo piano della sua casa a Taiwan e raggiungere l'America in barba alle leggi e alla burocrazia.

Quella del salto, in verità, non era una fuga: era la sua prima “performance”, regolarmente ripresa con una cinepresa amatoriale. Si era spezzato entrambe le caviglie, ma non si era perso d'animo e aveva deciso di fare un salto ancora più audace: balzare nel proprio futuro e andare a New York. Per aggirare l'ostacolo insormontabile del visto si era imbarcato su una petroliera diretta a Philadelphia e appena arrivato in porto era saltato giù dalla nave e aveva raggiunto New York, evitando i trasporti pubblici per non essere beccato dalla polizia.

La determinazione, dunque, non gli mancava. E nemmeno la resistenza alle difficoltà di una vita da reietto invisibile. Ciò di cui aveva disperatamente bisogno, come tutti gli aspiranti artisti, era trovare la sua via nell'arte. Per lui era ancora più difficile, dato che la sua condizione gli rendeva impossibile partecipare all'effervescente vita artistica degli anni Settanta. «Camminavo avanti indietro tutto il tempo rimuginando. Finché un giorno improvvisamente pensai: non ho bisogno di trovare l'arte: sono già nella mia opera». L'opera era il suo stesso rimuginare.

Di cosa può esser fatta un'opera simile? Di tempo e pensiero. Che forma si può dare al tempo e al pensiero? Al tempo si può dare una durata, ma come catturare in una forma percepibile il puro pensiero, il silenzioso dialogo interiore che passa per la testa? Esibendo la sua “scatola nera”, chiusa in gabbia come un animale in uno zoo.

Per questo aveva costruito la gabbia e preparato tutto per la sua “one year performance”: sarebbe rimasto lì dentro per un anno intero, dall'alba del 30 settembre 1978 alla mezzanotte del 29 settembre 1979. I numeri stampigliati sulla sua divisa da carcerato sarebbero stati le due date; un amico gli avrebbe fatto avere cibo e indumenti puliti, portato via i rifiuti e scattato una foto al giorno; un avvocato avrebbe sigillato la gabbia e certificato il rispetto dell'impegno; una locandina avrebbe pubblicizzato l'opera per le poche persone a cui fosse venuta la curiosità di vederla, una o due volte al mese.

Tuttavia il nucleo duro della performance sta in ciò che, quella mattina del 30 settembre 1978, non si era portato dentro la gabbia: niente libri, niente radio, niente tv, niente carta e penna; niente carte da gioco o altri intrattenimenti. L'unica attività che avrebbe fatto nei successivi 365 giorni, a parte quelle fisiologiche, è pensare. Pensare e vivere il nudo passare del tempo. Tutto qua.

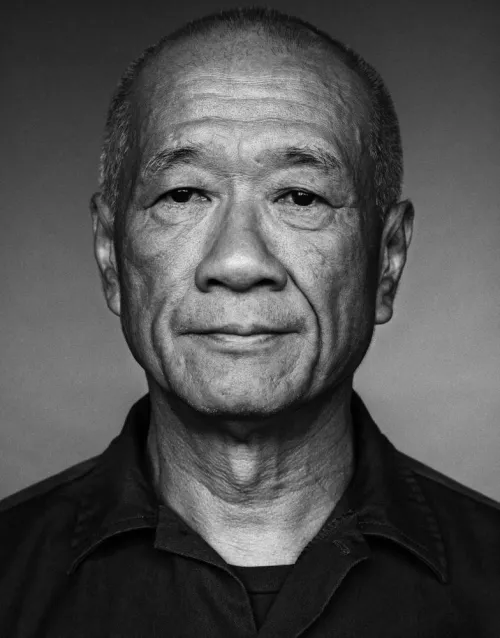

La reclusione che oggi viviamo tutti per colpa del virus è ovviamente molto diversa da quella bizzarra prigionia volontaria di quarant’anni fa. Eppure un'opera d'arte ha sempre qualcosa da dare o da dire. Ma questa lo è? Di certo è un'opera che ben pochi, tranne gli addetti ai lavori, conoscono. Anche l'artista è rimasto un perfetto sconosciuto ai più, benché una sua immagine abbia fatto il giro del mondo: è una foto di The Artist is Present, la celeberrima performance di Marina Abramović al MoMA nel 2010. Quella specie di monaco zen seduto di fronte lei, con la testa rasata e vestito di scuro, è proprio Tehching Hsieh, che la Abramović considera un suo maestro anche se ha quattro anni – e milioni di riconoscimenti – meno di lei.

Hsieh ha spesso riassunto il senso della sua opera in tre semplici frasi, affilate come lame di rasoio: «Life is life sentence. Life is passing time. Life is free thinking». Le prime due sono tanto visioni tragiche quanto constatazioni ovvie e persino tautologiche. Che la vita sia una life sentence, cioè un ergastolo è un'idea deprimente ma anche liberatoria: siamo prigionieri del tempo perché siamo fatti di tempo. E il tempo che passa, e che ci conduce alla morte, è proprio ciò che ci permette di vivere e che ci dona l'unica libertà che non potrà mai essere imprigionata: la libertà del pensiero.

Certo, rimanere del tutto inattivi per un anno intero ci sembra una cosa insopportabile; come pure l'idea di far passare il tempo, farlo passare e basta; non tanto perché bisogna per forza sfruttarlo e renderlo operoso, quanto perché equivale a buttar via pezzi di vita. Vengono in mente le parole che Seneca scriveva a Lucilio: il tempo è l'unica cosa che ci appartiene veramente e lasciarlo passare è «la cosa più vergognosa»; dobbiamo piuttosto mettere a frutto ogni minuto e impadronirci del presente, altrimenti, «mentre si rimanda, la vita se ne va».

Una gabbia che libera il pensiero: e se fosse in questa specie di ossimoro che si cela la potenza metaforica dell'azione di Hsieh, e quindi il suo valore d'opera d'arte? Non è proprio la forza resiliente della vita e l'inarrestabilità del tempo e del pensiero, ciò che si sprigiona, come il sole da un'eclisse, dall'immagine della prigione? Non è proprio la libertà del pensiero ciò che si manifesta in tutta la sua potenza dalla sottrazione di qualunque atto significativo?

«Pensare era l'attività primaria di questa performance, ed era anche un modo per sopravvivere», commenta Hsieh. «Nella gabbia sono libero tanto quanto lo sono fuori. Il mio lavoro sta nel concentrarmi […] sulla libertà del mio pensiero e sul passaggio del tempo».

La libertà di pensiero era probabilmente l'unica vera libertà che in quel momento poteva sentire sua quel giovane clandestino che sopravviveva nascosto negli interstizi di New York. Possiamo immaginare che avesse messo da parte i pochi soldi del suo lavoro in nero per preparare la performance e garantirsi vitto e alloggio per un anno nel suo appartamento-studio. E tutto ciò senz'alcuna garanzia che il suo “One Year Piece” potesse diventare un buon investimento nel mondo dell'arte. Anzi, per quasi trent'anni Hsieh è rimasto invisibile, ai confini di quel mondo, seguendo con ostinazione la solitaria via dell'arte che aveva individuato: incarnare ascetiche forme del tempo. Negli anni successivi avrebbe infatti escogitato una serie di “one year performance” altrettanto impegnative e semiclandestine.

Nel 1980 installò una timbratrice per cartellini da ufficio nel suo studio, indossò una specie di uniforme grigia da soldato, e timbrò il cartellino allo scoccare di ogni ora, 24 ore su 24, riprendendo quel preciso momento con una cinepresa 16 mm (Time Clock Piece). Il video di questi 8760 fotogrammi è un impressionante time-lapse imaging di un anno compresso in sei minuti, che mostra gli effetti del nuovo tour de force: i capelli, rasati all'inizio della performance, crescono allo stesso ritmo in cui cala la lucidità del suo sguardo.

Nel 1981 visse dodici mesi per strada a New York con uno zaino e un sacco a pelo, senza mai utilizzare alcun rifugio, letteralmente e rigorosamente senzatetto (Outdoor Piece). Unica eccezione: una notte in questura per essersi azzuffato con un teppista che l'avevano minacciato.

Nel 1983 coinvolse un'altra artista, Linda Montano, e rimase legato a lei per un anno con una corda lunga un paio di metri, stretta intorno alla vita di ognuno, con l'obbligo di non toccarsi per tutta la durata (Rope Piece).

Nel 1985 decise di astenersi del tutto dall'arte: per dodici mesi non ne fece, non ne parlò, non la vide, non ne lesse, non visitò gallerie e musei (No Art Piece). Si limitò “a vivere”; ma con la bizzarra contraddizione che, vivendo senz'arte, intendeva realizzare un'altra delle sue opere d'arte fatte di nuda vita; o meglio: vita denudata.

I suoi “one year piece” sono in effetti tutte messe in forma del tempo vissuto ottenute con un'arte del levare, cioè togliendo dalla vita elementi che in genere riteniamo indispensabili per renderla degna di essere vissuta: la libertà, il tempo libero, la protezione di un riparo, la privacy, l'arte.

Oggi siamo portati a pensare che less is more sia una buona formula per una vita migliore. Ma le privazioni di Hsieh non offrono comportamenti esemplari, né terapie contro il logorio della vita moderna. Nemmeno l'aspetto l'aspetto politico-sociale, benché evidente, sembra essere il punto centrale del lavoro di Hsieh.

Nelle sue azioni c'e piuttosto una sensazione di gratuità, e forse di egocentrismo, che le rende un po' scostanti e in parte le avvicina ai più famosi esempi di performance art degli anni settanta, come Chris Burden, che nel 1971 si fece sparare a un braccio, o Marina Abramovic, che nel 1974 rimase per sei ore in balia del pubblico invitato a usare su di lei coltelli, forbici, lamette, fiammiferi, una pistola carica e molti altri strumenti di dolore e di piacere.

Queste forme d'arte così eterodosse sono legate a un'epoca di contestazione radicale dell'oggetto artistico e della sua sempre più evidente complicità con il mondo dei mercanti d'aura. Tuttavia il loro effetto inquietante è dovuto a una caratteristica più specifica: dissolvendo i confini tra arte e vita, esse tendono a trasformare lo spettatore in complice o in adepto. Anche se possono sembrare una specie di fachirismo esibizionista; in chi vi assiste rimane sempre la sensazione straniante di trovarsi coinvolto in una specie di rito magico-sacrificale, come il rito dionisiaco che Nietzsche poneva all'origine della tragedia greca.

Nel caso di Hsieh tutto questo è molto meno evidente; non tanto perché le sue performance clandestine non erano eventi così scioccanti, quanto perché la rottura dei confini tra arte e vita è allo stesso tempo più sottile e più radicale. Il suo medium infatti è il tempo, il suo tempo di vita, che Hsieh ha usato come vera e propria materia (le foto, i video e i materiali delle sue performance sono soltanto tracce degli eventi). A lui interessava solo “scolpire” pezzi della sua vita e trasformarli in metafore del tempo. E la materia che ha scolpito è la stessa di cui tutti noi siamo fatti – e di cui la reclusione ci ha reso più consapevoli.

Hsieh non si riferisce mai alla sua opera come a una pratica ascetica; e a quelli che considerano il suo un lavoro spirituale, risponde dicendo che non ha fatto altro che «consumare tempo» e che «perdere tempo è il mio modo basilare per vivere la vita; è un gesto che mi permette di affrontare l'assurdità tra la vita e il tempo» (sic).

Vita e tempo: due eterni ed enormi problemi della filosofia, che qui diventano gesto, rendono cioè visibile, senza ricorrere al linguaggio, l'idea che «siamo fatti di ciò che passa», come scrive Jeanne Hersch in Tempo e musica. «Passiamo. Ma viviamo davvero come qualcosa che passa, che è fatto di ciò che passa?».

Ci sono indubbiamente aspetti contraddittori nelle performance di Hsieh. Anzi, il paradosso è in un certo senso parte integrante del suo stile che ricorda i koan zen. C'è però una contraddizione più insidiosa di altre, che da un lato falsifica la sua “filosofia”, dall'altro la rende forse ancora più profonda perché ha a che fare proprio con quell'assurdità che sta «tra la vita e il tempo». Se vivere è soltanto far passare il tempo, allora, a rigore, dei suoi “one year pieces” non avrebbe dovuto rimanere niente: avrebbe dovuto lasciarli svanire nel fiume eracliteo. Il fatto di documentarli – e con tanta meticolosità – implica la volontà di offrirli come opere alla posterità; implica quindi la fede in una permanenza che non può non intersecarsi e interferire enigmaticamente con quell'ossessiva identificazione della vita col mero passare del tempo. Metafore di una vita fatta soltanto di tempo che passa, le sue opere sono ormai destinate a quel tempo che non passa che Jeanne Hersch chiamava «miniatura d'eternità».

Dal 2000 Tehching Hsieh ha accettato la dimensione pubblica del suo lavoro e ha iniziato a produrre edizioni limitate degli oggetti e degli ambienti nei quali è avvenuta la performance. Nel 2009 il suo Cage Piece è stato acquisito del MoMA e il Clock Piece dal Guggenheim. Nel 2012 il museo di Hong Kong ha acquistato il primo set completo dei suoi allestimenti per una cifra milionaria. Nel 2017 ha rappresentato Taiwan alla Biennale di Venezia.

Ancora una volta, sembra che il riconoscimento da parte del mondo dell'arte sia andato di pari passo con lo snaturamento del lavoro del vero performer: le opere esposte e quotate non sono più pezzi di vita, ma la loro documentazione feticizzata sotto forma di reliquie. Le reliquie, però, sono solo residui di esperienze vissute e tracce di progetti concettuali: messaggi in bottiglia buttati nel mare del tempo trent'anni fa, a testimonianza di una vita dedicata a un'arte così paradossale e inafferrabile che consiste semplicemente nel «fare tempo». Un'arte che assomiglia molto a «quella di vivere ogni istante, ogni respiro», «una specie di euforia costante», che Duchamp aveva dichiarato sua. Nonostante le apparenze, infatti, Hsieh non ha mai considerato il suo lavoro punitivo, ma sempre un indissolubile groviglio di libertà, disciplina e piacere.

Ma ridurre l'arte al solo pensiero dell'artista non è una forma di minimalismo autodistruttiva, una sua reductio ad absurdum?

Secondo Giorgio Agamben, con le avanguardie del Novecento «l'azione dell'artista si emancipa dal suo tradizionale fine produttivo o riproduttivo e diventa performance assoluta, una pura “liturgia” che coincide con la propria celebrazione». In questo modo, «l'azione stessa pretende di presentarsi come opera» (“Archeologia dell'opera d'arte”, in Creazione e anarchia, Neri Pozza, 2017).

Il Cage Piece di Hsieh sembrerebbe un caso esemplare di performance assoluta. In realtà, una performance artistica degna di questo nome non è mai pura liturgia e non è affatto annullamento dell'opera. Se un'azione minimale come quella di Hsieh può diventare un'opera d'arte non è per la fede in una trascendenza dell'Arte, ma per la potenza della metafora che essa incarna. La sua idea paradossale, “creare” arte limitandosi a far passare il tempo e pensare, non è fatta di solo pensiero: è fatta dei modi concreti e inediti in cui l'ha manifestata; dei gesti e delle scelte con cui ha preparato l'occorrente dei suoi pezzi; del coraggio, della disciplina e del tempo di vita che gli è costato realizzarli; della coerenza con cui per vent'anni le sue opere anomale hanno rispecchiato la sua vita appartata, da auto-emarginato.

Hsieh ha liberamente scelto di vivere-e-basta: è stata la sua forma d'arte ed è impossibile separarla dalla sua forma di vita. Alla fine si può dire che qui più che mai l'arte è diventata proprio la forma di vita che Agamben auspica: «L’arte non è che il modo in cui l’anonimo che chiamiamo artista, mantenendosi costantemente in relazione con una pratica, cerca di costituire la sua vita come una forma di vita: la vita del pittore, del falegname, dell’architetto, del contrabbassista, in cui, come in ogni forma-di-vita, è in questione nulla di meno che la sua felicità».

In un racconto di Kafka c'è un artista che pratica una forma d'arte davvero insolita: il digiuno. La sua dote, ammirata dal pubblico, è abilmente sfruttata da un impresario che gli garantisce il successo ma gli tarpa le ali, impedendogli di superare certi limiti. Col tempo il digiunatore passa di moda e viene ceduto a un circo, chiuso in una gabbia ed esposto vicino alle stalle, quasi invisibile al pubblico molto più attratto dagli animali. Dimenticato in mezzo alla paglia, egli continua comunque a praticare la sua arte e a farlo come aveva sempre voluto: fino all'estremo. Prima di morire d'inedia, viene trovato dal custode, al quale confessa che il suo digiuno non è da ammirare: «Non posso farne a meno […] non sono mai riuscito a trovare il cibo che mi piacesse. Se l’avessi trovato, credimi, avrei fatto meno storie e mi sarei abbuffato proprio come te e tutti gli altri».

Il digiunatore viene rimpiazzato da una giovane, affamata pantera. E il pubblico non riesce a staccare gli occhi da «quel nobile corpo, perfetto e teso in ogni parte» che pare «portar con sé anche la libertà», come se si celasse «in qualche punto della dentatura», e la sua «gioia di vivere» come se emanasse «con tanta forza dalle fauci» (Franz Kafka, Un artista del digiuno, Quodlibet, 2009).

Tehching Hsieh è il digiunatore che si è salvato; e per questo si è in parte trasformato nella pantera divenuta mansueta. Ma lo ha fatto mantenendosi coerente fino in fondo con la sua arte anti-spettacolare. Quarant'anni dopo quell'anno rinchiuso in gabbia a Manhattan, continua a passare il tempo come faceva da giovane e non si può più dire dove finisce il digiunatore e dove comincia la pantera, dove finisce l'artista e dove comincia il vivente. Anche la sua vita, comunque, si è conservata dimessa e anti-spettacolare come la sua giovanile arte del digiuno.