Il Grand Tour / Antropocene: la casa sotto il mare

La noia è un ingrediente essenziale dell’apprendimento: dentro al bordone assordante della noia emergono tanti piccoli suoni interessanti. Allo stesso modo, nella noia dei discorsi antropocenici che in Italia hanno inondato la rete e l’editoria, covano focolai di sapere che bisogna poter estrarre, anche se non è facile, perché più rapido e liberatorio, per chi legge e studia, sarebbe tacciare gli ignoranti di ignoranza, gli opportunisti di ipocrisia, i curiosi di dilettantismo, gli anodini di banalità. È un déjà vu, succede sempre con le mode passeggere, succede sempre di provare frustrazione di fronte a una macchina culturale che rischia di disinnescare, non di portare all’attenzione, qualcosa che purtroppo non è solo una moda passeggera o una macro-categoria magica. Il rischio reale, infatti, è quello di produrre fastidio, usura, atrofia e, per quanto riguarda il doomwriting, il Bel Paese è ormai pieno di scrittori cadetti che tra sbadigli e irrequietezza da buona famiglia decidono di lanciarsi nel Grand Tour dell’Antropocene. Automatismi, ripetizioni, fraintendimenti che ingarbugliano il filo, ma soprattutto lo scivolare sonnolento, da rollio di carrozza, verso uno svago apolitico e apolide che macina nello stesso mortaio digitale le serie TV, la distopia letteraria, la catastrofe ambientale, la sociologia intuitiva del corpo, il femminismo, l’animalità. L’Antropocene però è un’altra cosa.

Facciamo un’ipotesi come se ne fanno tante. Diciamo che l’Antropocene non è tanto un’era geologica del pianeta ma un apparecchio di cattura dell’immaginario. Diciamo che è un fatto culturale totale e non un topic da saggistica di genere. Diciamo soprattutto che è una zona larga, che potremmo far cominciare intorno al 3400 a.C. ed esplodere nel 1991. Quest’anno, a settembre, saranno 30 anni dal ritrovamento della mummia di Ötzi nel ghiacciaio del Similaun, anche se certo non è questione di anniversari. Portatore di un’ascia in bronzo ma per tutto il resto immerso in un mondo culturalmente neolitico, Ötzi è un personaggio di soglia tra due ere, quella della pietra e quella dei metalli, ed è anche allo spartiacque tra un prima e un dopo climatico: conservato nei ghiacci, viene ritrovato al loro sciogliersi dopo millenni, come una cerniera tra il Mondo-di-Prima e la Terra del surriscaldamento globale. Una doppia articolazione temporale che abbraccia appunto la complessità dell’Antropocene: troppo antico per essere solo giovane, troppo culturale per essere solo naturale. Con la testa nel nostro presente liquido e i piedi conficcati nel ghiaccio del passato, neolitico nel suo impatto ambientale ma portatore di una tecnologia dei metalli che è il primo gesto davvero industriale di Homo sapiens, al centro di un ecosistema di materiali e di oggetti ma anche spettro impalpabile che infesta l’Occidente con 5000 anni di culture altre, Ötzi è un ombelico semantico, è l’Antropocene rivelato.

Nel settembre del 2018, nelle terre degli Aborigeni Wurundjeri e Boonwurrung, si è tenuto l’ACM18, l’Anthropocene Campus Melbourne, dove alcuni nativi e un centinaio di ricercatori da Pacifico, Nord America, Asia e Sud America si sono incontrati per quattro giorni per trovare un link tra Antropocene e i quattro elementi fondamentali, cercando soprattutto di immaginare terra, acqua, aria e fuoco a partire da prospettive non antropocentriche ma radicate comunque nella consapevolezza del collasso generato dalla nostra specie. Tim Ingold, (Creazione intransitiva. Un’intervista a Tim Ingold a cura di Riccardo Venturi, in «Antinomie», 22 aprile 2021) chiarisce la connessione: «abbiamo bisogno degli elementi, in quanto ci permettono di ripristinare i materiali all’interno del mondo fenomenico, nel mondo delle esperienze. Che non include solo il mondo visivo ma un mondo in cui tutti i nostri sensi sono implicati: l’udito, il tatto, l’odorato, la vista e il gusto. Tuttavia i quattro elementi – acqua fuoco terra aria – restano proteiformi, inclassificabili e inafferrabili. Sono un po’ come i personaggi di una storia: evolvono, si muovono, agiscono. Sono affettivi quanto sostanziali, sono esistenziali quanto essenziali». Elementi come i personaggi di una storia: questa lettura narratologica è la chiave di volta per districarsi nelle complessità tematiche e di metodo, perché l’Antropocene, degli elementi o senza, è proprio nelle narrazioni che si incarna in maniera intelligibile, è nel racconto che diventa sensibile per il nostro cervello rallentato da bias cognitivi e ingessature culturali. Se matematica e statistica sono purtroppo il linguaggio di una élite, come si può addomesticare, manipolare, illustrare un iperoggetto se non immaginando e narrando?

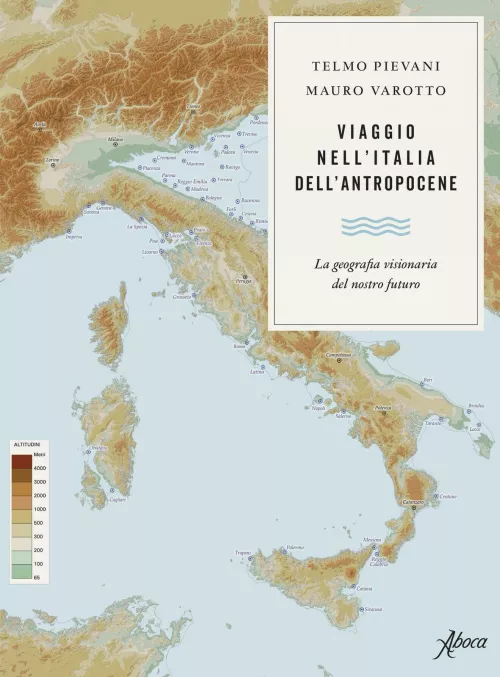

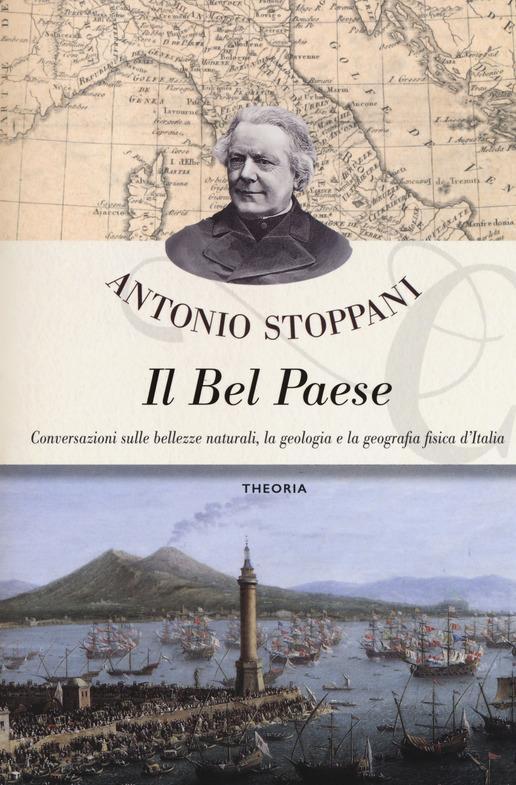

È quello che fanno Telmo Pievani e Mauro Varotto in Viaggio nell’Italia dell’Antropocene. La geografia visionaria del nostro futuro (Aboca, aprile 2021) un libro che intercetta in modo felice il problema della narratività e dell’immaginabilità dell’Antropocene. Siamo nel 2786, le calotte polari si sono sciolte, il livello dei mari si è innalzato e ha sommerso migliaia di chilometri di coste italiane. Milordo, in quello che viene definito un viaggio “semiserio”, percorre la nuova geografia costiera e insulare del Bel Paese, in bilico tra fantascienza e viaggio picaresco, evocando esplicitamente Goethe mille anni dopo ma innescando anche un’operazione culturale simile a quella di Antonio Stoppani. Perché il libro è corredato infatti dalle mappe fisiche di Francesco Ferrarese che, con uno stile grafico e cromatico che riporta subito alle vecchie cartine geografiche appese nelle aule scolastiche di un tempo, attiva il gioco del riconoscimento e dell’autonarrazione. Prendendo il libro in mano, il lettore andrà subito istintivamente a cercare la propria città: che ne sarà di Modena, di Napoli, di Milano tra settecento anni? Saranno sparite tra le acque? E Palermo? A Catania saremo sommersi e a Lodi salvati e andremo al mare? Ce la faremo dopo il diluvio o è solo l’incipit di un racconto ballardiano? Ma quello che sembra un facile gioco di agnizione diventa subito qualcosa di più. Qualcosa che ci riporta alla traducibilità immaginativa dell’Antropocene.

Proprio come Il Bel Paese di Stoppani che, percorrendo l’intera geografia d’Italia, chiedeva la partecipazione del lettore non solo coinvolgendolo geograficamente ma inserendolo in un preciso meccanismo identitario di appartenenza locale e nazionale, così il libro di Pievani e Varotto innesca l’autoracconto del classico “io sono qui” che ogni mappa suscita nell’osservatore, e il presente del lettore viene allora proiettato in un domani che è molto lontano ma che in qualche modo lo riguarda ancora. Il gioco del “che ne sarà di casa mia?” riesce insomma a fare il lavoro necessario, cioè sensibilizzare su una questione che troppo spesso sentiamo astratta e remota dal nostro adesso-qui: forse l’Antropocene mi riguarda, forse possiamo ancora fare qualcosa. Un altro aspetto che fa di questo libro un suono interessante, un focolaio di sapere nel panorama di noia del Grand Tour dell’Antropocene, è lo stile narrativo, che ricorda in modo abbastanza scoperto non solo la letteratura di viaggio tra Illuminismo e Romanticismo, ma la pamphlettistica filosofica settecentesca, con un’ironia alla Rousseau e alla Voltaire che si smarca dal monocolore apocalittico della distopia più corriva. Il fantastico, il favoloso, la cosmicomica sono l’alternativa necessaria per raccontare il dopo che ci attende. Nessuno dimentica La strada di Cormac McCarthy, certo, ma il potenziale narrativo dell’Antropocene è già migrato altrove. Con Candido, con Ötzi, con gli Aborigeni australiani.