La presenza dell’immemoriale / Il pollice nero di André Breton

Incidente nella grotta

“Degrado di monumenti storici”. È questa l’accusa che viene mossa contro André Breton, padre del movimento surrealista ora sotto processo come un vandalo qualsiasi. La vicenda, poco conosciuta, merita di essere ricostruita.

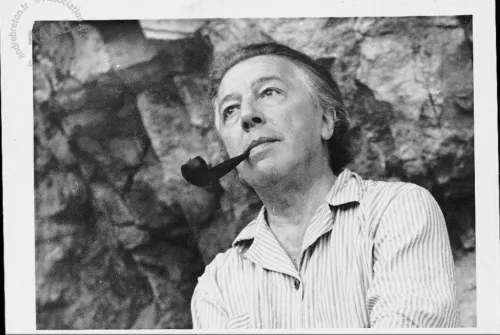

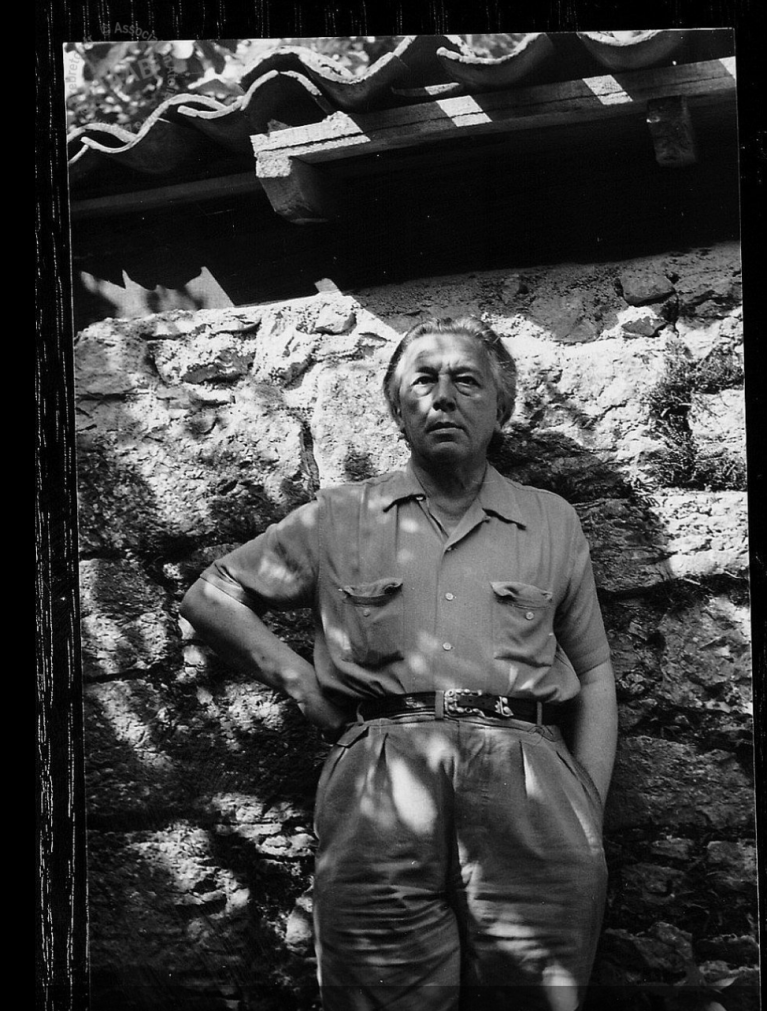

Primo atto. Dal 1951 Breton trascorre l’estate a Saint-Cirq-la-Popie, dove ha acquistato una vecchia locanda di marinai. Stregato dalla bellezza del luogo, non è tutto rose e fiori: calura estiva o piogge, uccelli rumorosi, villaggio deserto o nessuno con cui parlare, notti agitate e insonni, tanta noia, misurabile dall’entusiasmo con cui Breton invita gli amici a raggiungerlo. Un ambiente pastorale in cui ne approfitta per qualche gioco surrealista, per andar a caccia di farfalle, insetti e agate, per raccogliere il materiale di La clé des champs, per comporre disegnini libertini che fanno arrossire le postine locali.

Giovedì 24 luglio 1952, verso le 15, decide di visitare la grotta preistorica di Pech Merle assieme alla sua compagna Elisa e l’amico surrealista Adrien Dax sotto la guida di Abel Bessac, deputato repubblicano e cattolico del Lot nonché concessionario della grotta. Si unisce così a un gruppo di una trentina di turisti per ammirare le pitture rupestri da poco portate alla luce. Non si tratta di un primo incontro con l’arte preistorica per Breton, che nel 1951 ha visitato quelle della valle della Vézère, tra cui Les Eyzies e la celebre Lascaux.

Nel corso della visita guidata Breton, con discrezione felina, si svicola dal resto del gruppo per avvicinarsi a una delle pareti della grotta o, meglio, di quella che la guida spaccia come la “cappella dei mammut”. “Ero già infastidito da questa parola ‘cappella’ infilata lì in modo assolutamente tendenzioso”, scrive Breton alla figlia Aube (29 luglio 1952, in Lettres à Aube, a cura di Jean-Michel Goutier, Gallimard, Paris 2009).

Si avvicina molto Breton, si avvicina troppo e, contravvenendo ai divieti affissi ovunque, tocca con un dito quella traccia figurativa di una civiltà sconosciuta. Vuole sentire lo spessore dello strato calcareo che ricopre il disegno.

Pizzicato da Monsieur Bessac Breton, anziché scusarsi, si comporta come un bambino indisponente e tocca di nuovo il disegno col pollice, cancellandone tre centimetri. Il polpastrello gli rimane nero, come se la pittura al carbone fosse ancora fresca. Altro che pittura preistorica: quell’affresco non è stato realizzato nella notte dei tempi – 30.000 anni fa all’incirca – ma l’altro ieri! Non solo: sul disegno non c’è traccia di calcite, come nelle altre grotte che ha visitato, anche lì contravvenendo al divieto di toccare opere oggi in gran parte inaccessibili per questioni di conservazione.

Che impostura! doveva ribollire dentro Breton. Pensare di darla a bere in modo così impunito! Ci potevano cascare i turisti, non certo il poeta e teorico del Surrealismo. Quei dipinti, spacciati dalla guida per originali, erano contraffatti e ci mancava solo la firma. Di certo non era l’opera di un anonimo artista nostro progenitore, immagine – oh così ben conservata! – delle origini dell’arte.

Ciononostante Monsieur Bessac non è un pelo intimorito dal personaggio, e che la pittura rupestre sia stata toccata dalla stessa mano che ha vergato L’Amour fou o la bellezza convulsiva non è per lui di alcuna rilevanza. Così sferra una bastonata sulla mano di Breton e lo minaccia col bastone levato. Breton gli rinfaccia di usare “metodi nazisti”. Nell’alterco che segue negli anfratti del mundus inferior e di fronte agli attoniti turisti, i due vanno in escandescenza e, se non si azzuffano, è solo grazie all’amico Adrien Dax che s’interpone fra loro. Per Bessac Breton è un vandalo, per Breton Bessac è un falsario. Breton esce dalla grotta e chiede indietro i 200 franchi del suo biglietto. Bessac non smette d’insultarlo e di dargli del codardo (“lâche!”) finché Breton, spazientito, lo prende a pugni. Come il poeta confida alla figlia Aube: “la mia unica consolazione è di averlo letteralmente riempito di pugni (ho la mano ancora dolorante)” (29 luglio 1952). Bessac lo denuncia.

Grotta di Pech Merle.

Grotta di Pech Merle.

Grotta di Pech Merle.

Secondo atto. Cahors, 13 novembre 1953, si apre il processo alla Corte di giustizia. Dopo aver provato invano a evitare il processo grazie alle sue amicizie altolocate, Breton non ha cambiato opinione, arci-convinto che quei mammouth alla parete spacciati per preistorici siano più contemporanei dei dipinti surrealisti. Ma il processo è tanto contro quei tre centimetri della proboscide del mammouth cancellati e sulla originalità, vera o presunta, della pittura, che contro il surrealismo tout court. Un giovane avvocato vuole far passare Breton e tutto il suo entourage surrealista per una montatura – questa sarebbe la vera farsa, non i dipinti della grotta! Segno che, nel dipartimento del Lot, nel cuore degli anni cinquanta, lo shock delle avanguardie degli anni venti non era stato ancora digerito.

Ma esemplare è anche la reazione del mondo culturale francese, ovverosia parigino. Un profluvio di articoli sui giornali si schiera apertamente con Breton tre giorni prima dell’apertura del processo. Come immaginare di trascinare davanti al tribunale un poeta come Breton che ha contribuito in modo così decisivo a far conoscere e apprezzare l’arte primitiva e preistorica?

Grazie alla mediazione di Jean Paulhan, Breton sollecita pezzi grossi dell’Académie française e della Société des gens de Lettres. Il comunicato, pubblicato su diversi giornali tra cui Franc-Tireur e Figaro littéraire, porta la firma di personalità d’eccezione quali, tra le altre, Ferdinand Alquié, professore alla Sorbona; Marcel Arland e Jean Paulhan, direttori della Nouvelle N.R.F.; Gaston Bachelard; Julien Gracq; Claude Lévi-Strauss; François Mauriac; Raymond Queneau; Jean Wahl e i due influenti quanto all’inizio reticenti Albert Camus e André Malraux. E ancora, a chiudere questa killer line-up da paura, Paul Rivet, fondatore del Musée de l’Homme, per convincere anche i più scettici. Breton aveva smascherato uno dei più colossali falsi d’arte dell’epoca. In questo modo la sua difesa si confonde con la denuncia dei falsi disegni della grotta di Pech Merle.

Grotta di Pech Merle.

Grotta di Pech Merle.

La redazione di “Arts”, assai pro-bretoniana, manda alcuni giornalisti a visitare la grotta; il reportage – Le scandale de la grotte préhistorique de Cabrerets (in “Arts”, 373, 22-28 agosto 1952) – è di un’ironia sferzante. Stalagmiti spostate per creare effetti più drammatici, segnali pacchiani, illuminazione da music-hall, accompagnamento d’organo, atmosfera da luna park, uno di quelli, aggiungo io, coi clown vestiti in verde da dinosauri: questo e non altro offre la visita. “Ciò non toglie che, davanti a queste iscrizioni parietali, proviamo lo stesso disagio che si prova davanti ai dipinti restaurati. Ci viene voglia di toccarli per vedere”.

È impossibile, desumiamo, scindere l’interesse per la preistoria dalla macchina del turismo; basti pensare che, nel 1951, la grotta di Pech Merle accoglie 25.000 visitatori. Impossibile scinderla anche dagli interessi nazionali: Lascaux è definita la “Versailles dell’arte parietale” (L’Illustration, 1941), le grotte diventano dei santuari, e la Francia la patria della latinità eterna, grazie al suo patrimonio nazionale preistorico.

Parallelamente si svolge quella che chiamiamo oggi macchina del fango o character assassination contro Monsiuer Bessac, dipinto in buona sostanza come un povero idiota, un provincialotto che avrebbe fatto meglio a tacere. “Faiseur de truquage”, per Breton persino un “droghiere”. Un bersaglio facile, certo, per l’ovattato ambiente intellettuale parigino, sede unica delle riviste, dei giornali e delle case editrici, e contro cui non poteva spuntarla neanche coi gilets jaunes alle spalle.

Terzo atto. “Partie civile demande un million / jugement à quinzaine / baisers andré”, recita il telegramma spedito da Breton a Aube il 14 novembre 1953. Il 27 novembre il tribunale di Cahors si pronuncia: Breton è colpevole e viene condannato a: 5000 franchi d’ammenda, 1 franco di danni verso lo Stato, 1 franco di danni al comune di Cabrerets, proprietario della grotta, ma anche – e qui son dolori – 100.000 franchi di danni a Madame Bessac, concessionaria della grotta e moglie dell’odioso deputato del Lot.

Breton fa appello; pare che debba pagare 20.000 franchi che, per una ditata, non sono comunque pochi, ma pare anche che viene amnistiato dal presidente René Coty appena eletto.

L’affare non è ancora chiuso: non contenta, la Société des Gens de Lettres, con lo zampino di Breton, chiede di aprire un’indagine sull’autenticità dei dipinti rupestri di Pech Merle. L’appello è pubblicato, tra l’altro, su “France-Soir” (6-7 febbraio 1954) e su “Figaro littéraire” (13 febbraio 1954). L’abate Henri Breuil è costernato, lui che ha visitato la caverna per la prima volta a fine agosto 1923, percorrendo con grande difficoltà i 417 metri di gallerie. In un rapporto alla Commission Supérieure des Monuments Historiques datato 17 marzo 1954 non si perde in giri di parole: “Iniziativa inammissibile e sfacciata. A ciascuno il suo mestiere… e i bufali e i mammut saranno ben custoditi! – Un’iniziativa offensiva anche nei confronti di questa Commissione che se ne occupa da 50 anni”.

Il religioso, fuori dai gangheri, così prosegue: “Qualsiasi ritocco o contatto con una superficie vergine è di solito indelebile, e l’impronta digitale del signor Breton, guidata da una curiosità infantile e deplorevole, resta sulla parete che l’ha registrata quanto la cacca delle mosche sulla carta di un’incisione pregiata. È ovviamente attraverso tale curiosità che il bambino impara che il fuoco brucia, che un ago punge, che un coltello taglia: se vuole assicurarsi che il vetro o la porcellana siano solidi, le meritate sberle che prenderà dai suoi gli insegneranno presto che la curiosità ha dei limiti che non vanno trasgrediti. Basterebbero dei cattivi ragazzi alla Breton per saccheggiare i nostri musei e le nostre grotte dipinte senza che nessuno ne tragga beneficio, e non ci resterebbe altra scelta che chiuderli a un pubblico non abbastanza o…. troppo colto e riservarli a chi è del mestiere”. Il religioso conclude augurandosi una condanna esemplare.

Più equilibrato era stato l’intervento di F. Bordes della Société Préhistorique Française apparso su “Le Monde” (20 novembre 1952) che, per assurdo, si chiedeva “perché non potremmo andare, armati di martello, a ‘verificare’ se gli specchi del palazzo di Versailles non siano dei trompe d’oeil o se le statue sul portico di Notre-Dame non siano fatte di stucco” – critica e violenza insomma. Fine dell’incidente.

L’immemoriale a portata di mano

Fine dell’incidente? Leggiamo ancora Breton: “Sai bene che ho sempre avuto dubbi sull’autenticità di alcuni di questi disegni, che si ritiene risalgano a 30.000 anni fa e sono di una freschezza e di una fragilità singolari”, scrive a Aube il 29 luglio 1952 raccontandogli l’accaduto – “une histoire de tous les diables”, “una storia infernale”.

Ancora più incisivo l’11 agosto 1952: “Tutto questo non è poi così divertente, soprattutto se pensi che sono quasi solo i preti gli esperti di preistoria e che sono in gioco anche grandi interessi regionali. Perché i preti?, mi chiederai. Perché si capisce che è assolutamente indispensabile per loro corroborare l’idea che, in tali grotte, l’uomo primitivo (contemporaneo a quello o quelli che hanno tracciato i disegni) sia venuto a ‘fare sacrifici ai riti della sua religione’, come proclama un cartello all’ingresso. Niente di più discutibile, naturalmente, ma questo permette di designare tali cavità naturali come ‘rocce-templi’, di mostrare una ‘cappella di mammut’ (?) ecc. Fortunatamente, non sono il solo a pensare che la maggior parte di questi disegni sono stati enormemente ‘facilitati’ oggi. Fammi sapere se a Cannes hai sentito parlare di questa piccola notizia e, in caso affermativo, come viene commentata”.

Ora, oggi sappiamo, come ho finora omesso di dire a chiare lettere, che André Breton, poeta e teorico dei surrealisti, aveva preso una cantonata micidiale. Quel mammouth sulla parete della grotta di Pech Merle che aveva ripetutamente toccato – e in parte cancellato – col suo pollice macchiandosi di nero è verissimo. Già, la pittura si è veramente mantenuta fresca lungo il corso dei secoli in quell’ambiente chiuso e buio, bagnato permanentemente nell’umidità. Condizioni climatiche che danno a quei segni rupestri una freschezza inedita, da “vernissage”, come una mano di vernice passata sui dipinti prima di esporli al pubblico.

Il pantheon dell’intellighenzia francese – i vari Alquié, Arland, Paulhan, Bachelard, Camus, Gracq, Lévi-Strauss, Mauriac, Queneau, Wahl, Rivet e Malraux (il Ministro della cultura che, non dimentichiamolo, nel 1924 era stato condannato a tre anni di prigione in Indocina per aver depredato i bassorilievi del tempio di Banteai-Srey) – avevano preso un abbaglio. Per carità, la cosa è umanamente comprensibile: dietro questo sodalizio intellettuale traspare limpida la preoccupazione di difendere un collega che, col suo caratteraccio, si è ficcato nei guai, piuttosto che di appurare la verità sull’arte preistorica. Di fatto, anziché smascherare il carattere artefatto dei disegni della grotta, Breton mette a nudo solo la sua supponenza ma anche, e su questo vorrei concludere, un aspetto più profondo.

Il suo pollice nero mostra l’incapacità di considerare l’immemoriale assieme a un effetto di presenza così forte. Immemoriale e presenza sembrano due termini afferenti a ordini d’esperienza incommensurabili, mentre invece è proprio il loro darsi insieme a costituire l’arte preistorica.

All’immemoriale ha consacrato un capitolo decisivo Rémi Labrusse, già co-curatore (assieme a Cécile Debray e Maria Stavrinaki) della mostra Préhistoire. Une énigme moderne al Centre Georges Pompidou. In Préhistoire. L’envers du temps (Hazan 2019), Labrusse definisce l’immemoriale così: “né oblio né memoria, ma piuttosto quello che, da un passato anonimo e de-individualizzato, rimesta oscuramente all’interno dell’esperienza del presente e gli conferisce una densità temporale indefinibile” (p. 48). Né oblio né memoria, la preistoria non affonda nell’abisso del tempo ma è un’invenzione che abita e disturba il presente. Ed è questo che sfuggì a Breton.

Certo, a sua discolpa, si può ricordare il fatto che già i disegni di Altamira e Lascaux erano stati considerati falsi per quanto erano ben conservati. E l’abate Breuil, sempre lui, ricordava la confusione generata dalla pubblicazione di alcune foto del 1940 su l’Illustration: l’uomo di Lascaux aveva un sesso appena visibile che tuttavia, col tempo, si era sviluppato. Segno che il disegno itifallico fosse un falso? No, segno che la pudica rivista aveva censurato uno dei dettagli che aveva più infiammato la fantasia di Georges Bataille.

In Lascaux. La nascita dell’arte (Abscondita, 2014) Bataille non manca di evocare brevemente l’affaire Breton dando ragione a l’abate Breuil, “pur senza essere in alcun modo prevenuto contro André Breton”: “Non era forse incredibile trovare fresca una pittura a cui la scienza attribuiva almeno quindicimila anni?” (pp. 132-33). Così incredibile che Breton – preso all’epoca a raccogliere materiale per L’Art magique (1957) – non credeva a quello che vedeva – e toccava. O forse prendeva troppo alla lettera quella frase di Leroi-Gourhan: “La terra è un libro di cui distruggiamo le pagine man mano che le giriamo”.