L'album dei disegni / Peter Handke: un impressionista sonnambulo

“Che cosa significa prendere appunti? Non è questione soltanto di brevità, si tratta di uno speciale rapporto con il linguaggio, che non si lascia ricattare dalle parole. Chi scrive appunti fiuta il pericolo che c'è in ogni frase e fa in modo che lo scrivibile non diventi mai scritto, che le parole rinuncino alla compiutezza, che sembrino magari esauste senza, per questo, perdere in precisione”.

Le parole di Giorgio Agamben, nella prefazione di questo libro che raccoglie i Disegni di Peter Handke (Jaca Book, 2020), sono rivelatrici: rinunciare alla compiutezza.

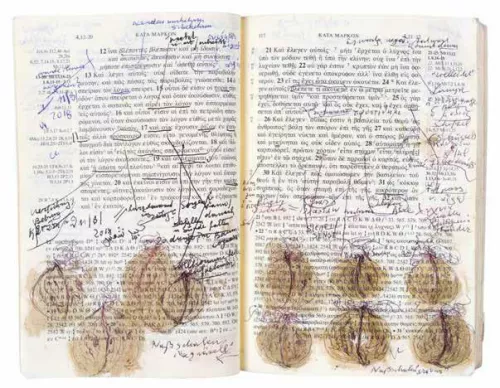

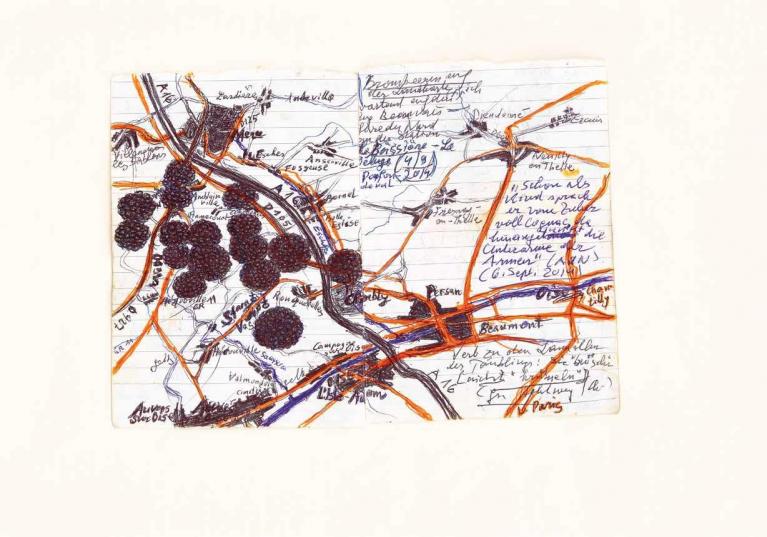

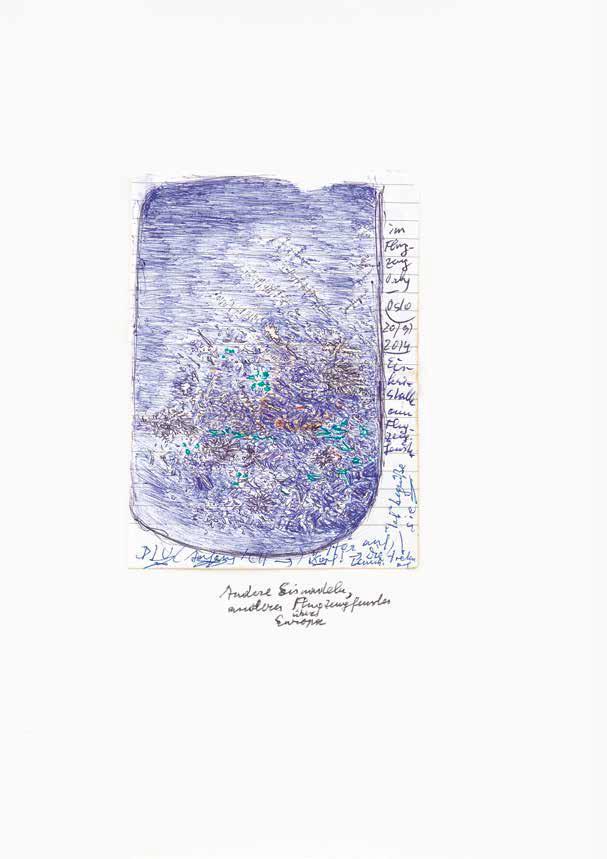

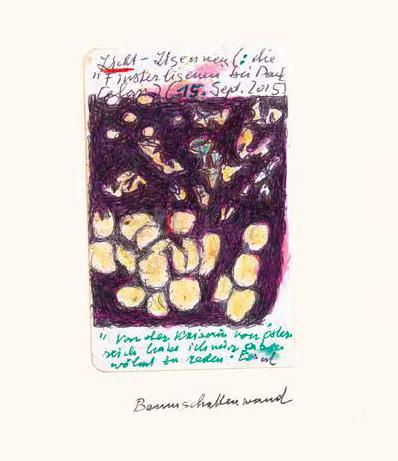

Tutti gli appunti dello scrittore ci svelano sempre che il mondo è molteplice e irrisolto, è oltre la frase compiuta, disperso in una foresta di appunti, non narrabile e non scrivibile. Handke, in buona parte della sua opera, compone libri che possono definirsi un personale diario di osservazioni, di pensieri, di microracconti, da Il peso del mondo a Storia della matita. I suoi disegni, realizzati con matite colorate e penna su carta, derivano direttamente dai taccuini scritti e hanno la stessa felice, sorgiva immediatezza. Lontani dalle deformazioni mescaliniche di Michaux e dagli scarabocchi a margine del foglio di Kafka, Nabokov, Beckett, Plath, sono anche estranei ai segni tormentosi e ai talismani disperati di Artaud, che scavano la pagina traendone precipizi. I disegni di Handke rammentano piuttosto un giardino giocoso dove, in modo accorato ma non struggente, l’autore crea un minimo universo naturale, a lui familiare. Esposti nel 2017 per la prima volta alla galleria Klaus Gerrit Friese di Berlino e poi pubblicati in libro da Schirmer/Mosel nel 2019, ora sono riprodotti anche in edizione italiana.

Quando uno scrittore necessario come Handke (Premio Nobel 2019) si accinge a scrivere, non è mai solo. Ogni sua scrittura, se è prova estrema, è un parlare oltre, arriva anche dalle voci degli altri. Verso di lui si muove l’ombra di una biblioteca impossibile, fitta di taccuini, lettere, racconti, romanzi di altri scrittori che prima di lui hanno condiviso i suoi sogni. Si identifica, fin dall’inizio, con scrittori e personaggi di cui poter condividere le passioni. Si fa portavoce di una ferita che non è del tutto sua e, proprio perché non è sua, gli assomiglia. Cerca pensieri che gli rispondano ma non completino il senso di un’opera sempre imperfetta, interrotta, interminabile, come un bosco da osservare in silenzio, anzi un dolce sottobosco dove passeggiare ininterrottamente.

Nella sua prosa pacata, Handke ci restituisce un mondo in cui l’uomo può essere umile abitatore di quelle che l’autore definisce “oasi del vuoto”. Scrive ancora Agamben: “C'è una speciale salvezza del piccolo, una magia di ciò che è stato diminuito e ridotto. È come se l’oggetto rimpicciolito si svincolasse dalle dure leggi della realtà per spostarsi in un altro universo”. E a proposito dei disegni di Handke aggiunge: “Sono come sensazioni che rimangono attaccate ai polpastrelli che le hanno provate, impressioni che non vogliono staccarsi dallo sguardo che le ha percepite. Chi disegna quelle immagini è come se disegnasse anche il sensorio in cui sono apparse, la sensibilità che hanno trafitto”.

Un libro, questo, composto da quei «segni della mano sinistra» evocati da Osip Mandel’štam: “Distruggete i manoscritti, ma conservate ciò che avete tracciato a margine, per noia, per disperazione e come in sogno”. Un libro di tracce astratte e reali, sospese tra l’estrosità e l’imprevedibilità del segno, che inventa paesaggi minimi, rassicuranti come un breviario naturalista. Ricordiamo alcuni titoli significativi: “L’ora fra rondine e pipistrello. Aranjuez”, “Muro di ombre d’albero”, “Fiore di tiglio nella tazza di caffè”, “Airone. Baia di nessuno”, “Strie di pioggia sull’Oise. Piccardia”, “Alveare d’argilla”, “Buche per il bagno dei passeri sulla sabbia del lungoriva”, “Stampa di fungo”, “Testa di uccello che guarda fuori dall’erba”, “Danza d’ombre di tronchi di platani in riva alla Senna”, “Girini nello stagno senza nome”.

E da Storia della matita (Guanda, 1992) affiorano ancora diverse, felici annotazioni sulla natura: “A volte andava al cinema per sentire magari stormire in un film casuale qualche albero casuale. Persino nei film più stupidi infatti da qualche parte si muovevano casualmente le foglie” (p. 47); “Molti suoni di uccelli richiamano alla mente le corde che uno tocca e alle quali al contempo con la mano impedisce di vibrare” (ibidem); “Finalmente mi riconosco in quello che faccio, nel mio lavoro, e sono ‘maledettamente felice’ e riesco a ‘saltare di nuovo’’’. Il lago tremola per me, le costole di roccia diventano sotto le mie suole una scalinata, la forma riuscita mi porta con sé, sono di nuovo qualcuno. Grazie, suolo del mondo!” (p.112); “Nel trifoglio bianco c’era una grossa mora nera. Io ero protetto dalla bambagia del dormiveglia, in cui al contempo si faceva teatro. Il mio respiro si trasformò nelle onde del mare” (p. 127); “Perché le immagini della natura mi tranquillizzano di più che la natura stessa? – Perché le immagini sono opera dell’uomo” (ibidem); “Sul prato primaverile continuavano a planare i fiocchi di neve; poi la tenera neve giapponese stette nel verde chiaro degli alberi” (p. 213).

Handke, con la consueta naturalezza, si affida alla penetrazione poetica delle cose viste disseminando la sua scrittura pulviscolare e impressionista di continui progetti seminarrativi (“il folle ha sempre progetti per il giorno dopo”) o di minimi paesaggi, lievi movimenti della natura e dello sguardo che la osserva. “Che cosa mi si confà come strumento? Non la cinepresa, né la macchina da scrivere (e nemmeno la penna stilografica o il pennello). Allora cosa mi si confà come strumento? La matita”. La matita è, per lo scrittore come per il disegnatore, il primo modo di lasciare una traccia di sé nel foglio, abbastanza labile da essere facilmente cancellata ma, nella sua intima natura, un segno di vibrante molteplicità (indimenticabili i microgrammi a matita tracciati da Robert Walser nell’ultima fase della sua vita e che contenevano interi racconti e romanzi).

In un’intervista allo psicoanalista Luigi Zoia, pubblicata da “Doppiozero”, Handke “ripete spesso di essere un caso psicologico estremo: ‘Sono quasi autistico’, dice. La gente ‘normale’ gli pare pazza. Ma vorrebbe anche dare dei colpi in testa a se stesso, per uscire da quella prigione che è la sua mente. Passano però cinque ore. Questo personaggio che non vuole incontri deve aver ricevuto visite interiori, perché continua a parlarci, mentre ci cucina i funghi raccolti nel bosco e versa la grappa fatta da suo suocero. Solo quando l’atmosfera si è in tutti i sensi scaldata dico: disturbato mentale non lo è affatto, ma forse lo sarebbe divenuto se non si fosse lasciato guidare dal demone della scrittura. Ci sono anche i demoni buoni”.

Per Handke la prigione della mente è una struttura troppo rigida, troppo precisa. Lo scrittore ha bisogno di muoversi, nella sua scrittura, come su un tappeto di foglie, pattinando e scivolando nella pagina, cercando senza cercare, come un essere anonimo a cui abbiano tolto la facoltà di elaborare concetti ma non quella di essere io scrivente e disegnante, che non ha l’obbligo di spiegare nulla a nessuno. Un impressionista sonnambulo, potremmo definirlo, la cui follia è stringersi alle cose deboli, innocenti, o guardare fissamente le nuvole, fino a perdere la propria identità.

Luigi Grazioli commenta, ancora su “Doppiozero”: “È difficile dire di cosa parla Handke. Non appena si cerca di definirli, temi e oggetti perdono peso e concretezza, diventano inconsistenti, si dissolvono. Se li si nomina, non resta che il nome, che al massimo richiama qualche concetto banale nella misura stessa dell’importanza della sua storia o della sua pregnanza: la natura, lo spazio, il tempo, il mito. Estratti dal testo, dal suo flusso, dai delicati, quasi invisibili, ma insieme fortissimi ingranaggi e legami da cui sono non definiti ma costituiti, dalla grande tensione che tiene insieme e salda ogni parte al tutto meditato in ogni dettaglio, nomi e cose, pensieri e emozioni si svuotano; anzi, peggio, si afflosciano”.

Da autentico scrittore-osservatore, Handke inventa una scrittura-ombra che snida i suoi fantasmi con ostinata pazienza, sapendo di costruire solo altri, delicati fantasmi. Naviga nel mondo delle ipotesi e delle congetture, dei commenti e delle fantasie, del vero e del falso, in una terra instabile, minima, metamorfica, al confine tra veglia e sonno, mosso da una pietas paradossale per storie narrabili, fenomeni naturali, sottili percezioni filosofiche (“La sua bellezza era il suo modo di scorgere la bellezza”).

Alieno dai contrasti retorici di un Thomas Bernhard percussivo e tragico nelle sue ossessioni dominanti, Handke sceglie un altro strumento stilistico, dal timbro più simile a quello della viola o del violoncello, e insegue, dopo una giovinezza inquieta di sperimentatore, una pace marginale e feconda, che i disegni di questo libro rivelano felicemente. In Nei colori del giorno (Garzanti, 1985) parlando di Cézanne e della sua amata montagna Sainte-Victoire, si immerge ancora, da poeta, nella natura (“Perché spesso, leggendo o scrivendo, avevo esperito la verità del narrare come luminosità nella quale una frase ne produceva pacatamente un’altra”).

La scrittura diventa un luogo riparato nel bosco, nascosto fra alberi e frasche, rifugio infantile e magico, in mezzo a foglie di faggio di un marrone chiaro (“Per un attimo è come se lì nel folto fossero sparse delle carte da gioco – che poi giacciono per sempre sul terreno in tutta l’estensione del bosco, luccicando e piegandosi al più lieve soffio di vento”). Da una parola che evoca immagini della natura a disegni che la riproducono mescolandosi agli scarabocchi degli appunti scritti, il passo è breve. La poetica di Handke è riassunta, almeno in parte, da alcune righe della sua Intervista sulla scrittura (Lubrina, 1990): “Solo la parola marginale, il-dire-ciò-che-si-deve-con-voce-rotta, sarà da udire in eterno. Questo lo so. Non certo le parole potenti”. I disegni, come un microcosmo leggero e pacificante, saranno sempre gli avversari peggiori di quelle “parole potenti”.