Due libri sull'Europa alla prova del mondo / Elogio delle frontiere?

Elogio delle frontiere appartiene a quel genere di libri la cui sagacia stordisce il lettore. Lo illumina senza mancare di lasciarlo interdetto. Régis Debray l’ha scritto a partire dalla convinzione che tra i mille desideri che agitano l’Occidente il desiderio di abolire le frontiere sia tanto diffuso, quanto funesto. Esso sarebbe uno di quei segni della stanchezza che attanaglia la civiltà occidentale. Così l’annullamento delle barriere, il volersi liberi da limiti e blocchi a tutti costi, sfocia nella necessità di esibire il distintivo “senza frontiere” come lasciapassare verso ciò che Debray definisce l’ultra-modernità chic. Da qui al “deficit di frontiere”, che attanaglierebbe la nostra epoca, il passo è breve. A quanto pare pronunciamo a ogni piè sospinto un benevolo quanto inconsistente attestato di simpatia incondizionata nei confronti dell’Umanità. Nel suo impeto diagnostico il libro si chiede se questa non sia “una malattia della ricchezza” o forse “il soffio al cuore di una civiltà diventata la civiltà dei musei”.

Indubbiamente Debray ha dalla sua tutta l’erudizione e l’intelligenza necessarie per esprimere la diagnosi con insolita raffinatezza. Così il lettore è spinto a leggerlo come un esame di coscienza ed è presto colto da un dubbio radicale: non saremo anche noi tra coloro che troppo semplicisticamente vedono nell’abolizione delle frontiere l’ultima e la più radicale panacea per tutti mali? Non saremo tutti noi afflitti da questa sventatezza un po’ infantile, da questo idealismo senza coscienza, da quell’angelismo (come diceva un ministro francese quando Parigi in massa scese in strada a sostegno dei sans-papiers) che vuole rimuovere i confini e che nella rimozione delle frontiere vede la condizione per la realizzazione di una sorta di pace perpetua e di una convivenza pacifica tra i popoli della terra? Quanto siamo affetti da quel malanno che Debray cataloga come “senzafrontierismo umanitario”?

C’è un lato della faccenda che non ci deve sfuggire. Abituati a essere un laboratorio politico spesso inconsapevole, nessuno come gli italiani ha fatto esperienza del fatto che oggi sono venute meno frontiere che un tempo parevano naturali, come quelle tra gli interessi privati di una sola persona e la responsabilità pubblica. Il berlusconismo ha sancito in pieno come “tra camera da letto e ufficio del presidente” potesse non esserci più distinzione, senza alcun apparente sacrificio della funzione politica. A quel ventennio ubuesco non sono certo mancati gli emuli, cresciuti autonomamente anche in altri paesi europei. Eppure la fiducia con cui il nostro diagnosta Debray procede nelle sue pagine di elogio della frontiera, con un’assertività da schiacciasassi celata dietro la leggerezza della sua piuma, chiede di fare un passo indietro.

Rispetto all’argomentazione di Debray occorre chiedersi cosa sia in effetti questa abolizione delle frontiere. Occorre chiedersi come accostare questo raffinatissimo elogio con i paesaggi di morte e distruzione nel nostro pianeta, ma anche di riscatto e di desiderio, che i e le migranti portano all’attenzione dei nostri sguardi spesso riluttanti. Occorre cioè tentare l'esperimento ermeneutico di confrontare un libro, un saggio, un tema, un’idea, con qualcosa che al momento appare ineliminabile dal nostro orizzonte, checché ne dicano i progetti infami e dementi a scopo elettorale di difesa dei sacri confini, di deportazione dei migranti o di “protezione della razza bianca“. Nello specifico credo occorra confrontare questo libro con il tema delle migrazioni, a cui il libro pare non prestare quasi mai attenzione. Solo in questo modo si potrà forse far emergere la strategia narrativa che l’autore rigioca a favore del suo elogio.

Un’operazione ermeneutica di questo tipo ci consente di fare un passo indietro, per esempio rispetto all’assolutismo della frontiera che qui si afferma, a dispetto del plurale del titolo. Ma la frontiera, servendo a dividere, dipende per definizione da che parte la si guarda. Debray sembra volutamente dimenticarlo. Come pure dimentica che le frontiere non mancano di padroni. Da qui la tendenza a farne un dato naturale, tacendo che sulle frontiere i singoli Stati speculano all’occorrenza in maniera disumana. Da un lato, questa assolutizzazione rende incalzante l’argomentazione. Dall’altro, però, l'amore per la polemica la si paga in termini di un’indeterminazione dell’oggetto. Tutto qui diventa frontiera: il sacro ha bisogno di limite rispetto a ciò che sacro non è; la donna incinta è detta così perché è cinta e la vita ha bisogno di protezione; il rispetto delle forme è un esempio del funzionamento della frontiera; la pelle è la prima frontiera, etc., etc. Sarà pure una frontiera, la pelle che esibisce la nostra intimità in superficie. Però non ha niente di un tessuto impermeabile.

Naturalmente sarebbe grossolano confondere Debray con qualche assessorotto o ministrucolo italico che, in mancanza di meglio da proporre, sbraita soprattutto in zona pre-elettorale contro i neri e l’invasione e l’emergenza e la necessità di salvare la razza. Appiattire l’argomentazione del libro non ci aiuterà a fare i conti con quanto di sottilmente inquietante proviene dalle sue pagine. Del resto Debray pronuncia un elogio tutto suo anche della terra “palla policroma, gioiosamente poliglotta, in cui ogni giorno, per fortuna, dobbiamo imparare a smarrirci, e in cui vorremmo poter continuare a perderci”. Ma per far questo, per perdersi, sostiene, la frontiera è necessaria. Così cita anche la mescolanza bastarda che ha fatto grandi città come Tangeri, Trieste, Salonicco, Alessandria, Istanbul. Dice che “accolgono i creativi e gli intraprendenti, i portatori di droghe e di idee, coloro che favoriscono il flusso”. Eppure qualcosa del suo tono suona falso, da nostalgico di un mondo che non c’è più. A parte che la vita multicolore di Salonicco di cui parla Debray è stata spazzata via, al più tardi dalla liquidazione nazista della sua comunità ebraica. E di Alessandria e di Istanbul è meglio tacere, come pure dei loro governi criminali che ne asserviscono la storia al ruolo di villaggi medievali.

Lungi dall'essere statiche, le linee divisorie sono frutto di una continua rinegoziazione. I confini non sono “naturali”, come un tempo si diceva, ma riflettono i rapporti di forza da cui nascono e che li modificano nel corso del tempo. Questa mobilità si è palesata agli spettatori attenti al più tardi quando con l’intento di non scontentare un elettorato conservatore e sempre più reazionario rispetto ai migranti, si è allargata la zona di competenza territoriale sul tratto di mare antistante la Libia, lasciandone il controllo alla sedicente “guardia costiera libica”, armata da un governo italiano di centro-sinistra, con l’avvallo dell’UE, per allontanare le ONG che operavano sul campo, testimoni scomodissimi di una catastrofe quotidiana.

Se assumiamo le migrazioni come banco di prova del libro, la tensione dialettica tra frontiera e muro – per cui la prima dovrebbe essere “il miglior vaccino contro l’epidemia dei muri” – scompare per non lasciar posto che a una politica in cui gli Stati decidono cosa fare in base alla voce del loro ventre elettorale. Emblematico è il caso dell’Ungheria. Anche l’abbandono dei migranti oggi in città come Pordenone o Gorizia è rappresentativo dell’assenza di una cultura unitaria dell’accoglienza (o della frontiera, direbbe Debray). Così come le minacce austriache di chiudere il Brennero e di sospendere unilateralmente il Trattato di Schengen hanno non in una frontiera geografica, ma nelle retate poliziesche che colpiscono i treni della ÖBB in arrivo da Bolzano il loro corrispettivo militare.

Non sono però le frontiere, ma l’attraversamento, a fare la differenza: è il flusso che le attraversa da parte a parte. L’attestazione dell’esistenza dell’altro non proviene dalla frontiera, come propone Debray. Proviene invece dal fatto che l’altro prova a valicarla, quella frontiera. Così andrebbe ricordato che il dio Termine dei romani, a cui il libro si appella sin dalla sua prima pagina, con l’esergo da Feuerbach (“Il dio Termine si trova all’entrata del mondo in funzione di sentinella”) era un dio non sacrificale. Le frontiere non dovrebbero imporre un sacrificio a nessuno.

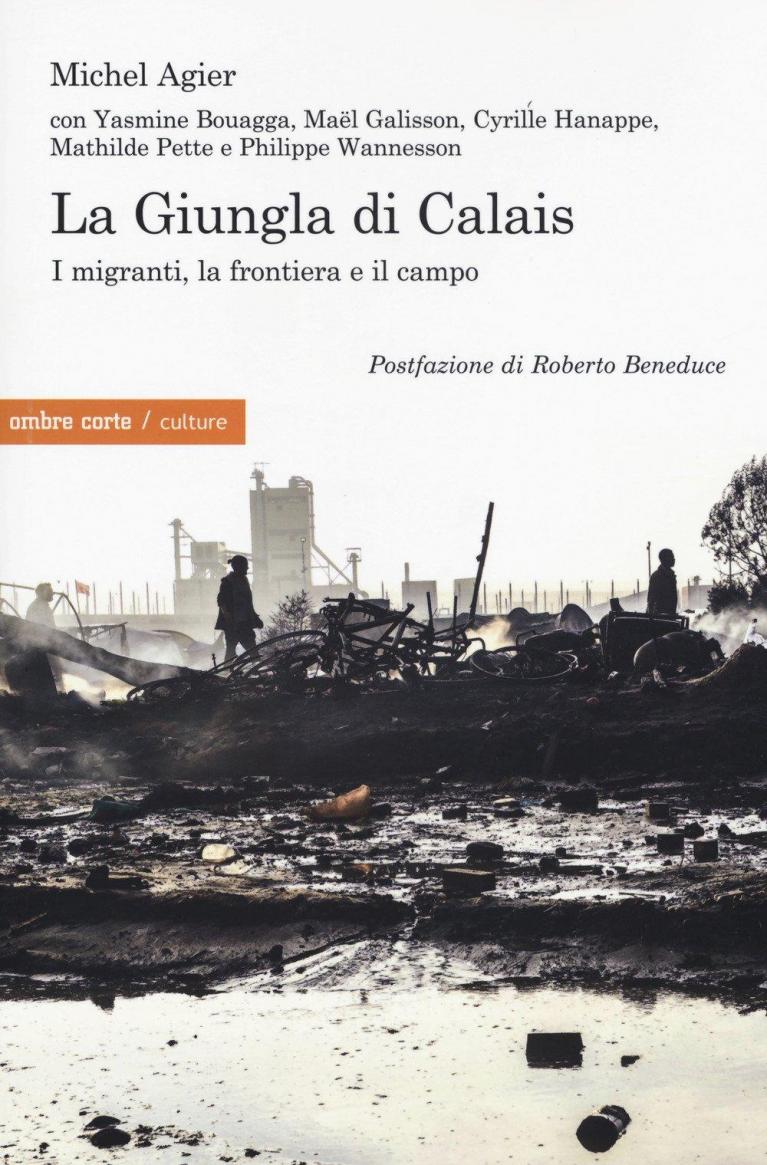

Devo pensare alla posizione di Debray e come essa smarrisca il significato più radicale dell’esperienza del confine, leggendo La Giungla di Calais. I migranti, la frontiera e il campo, il libro che l'antropologo Michel Agier ha scritto insieme a un’equipe composita di ricercatori e ricercatrici di varie discipline. Le analisi della ricerca si concentrano su quell’area variegata ed eterogenea sorta nei pressi della città di Calais, porto del nord della Francia affacciato sul Canale della Manica e luogo di partenza dell’Eurotunnel. La storia recente della regione di Calais è strettamente legata ai tentativi di raggiungere l’Inghilterra da parte di popolazioni migranti e di quelli che si potrebbero chiamare rifugiati senza rifugio. Accanto a esperienze di controllo della migrazione e di campi d’emergenza allestiti dalla Croce Rossa prima e dal governo francese poi, si è sviluppata quella che in gergo viene ormai chiamata “la Giungla”, un insieme di assembramenti di baracche, tende, rifugi di fortuna, dove sono arrivate a vivere sino a 10.000 persone. Tra smantellamento del campo e le forme di dispersione degli occupanti, la vicenda di Calais è sintomatica di quella politica della di non-accoglienza che in Europa si è voluta chiamare di volta in volta “crisi migratoria”, “flusso di clandestini” o con analoghe espressioni. Eppure “che li si chiami “migranti” o “rifugiati”, gli abitanti della bidonville di Calais condividono una comune esperienza di abbandono del paese d’origine nel tentativo di stabilirsi in un luogo in cui poter trovare protezione e prospettive per il futuro”.

Calais è una città di frontiera, potremo dire addirittura di una doppia frontiera o di una frontiera raddoppiata. Coloro che vogliono attraversare il Canale si trovano davanti a un braccio di mare largo trenta chilometri e a una frontiera che è stata ulteriormente fortificata negli ultimissimi anni. Oltretutto in base al Trattato di Sandhurst la frontiera inglese è stata spostata di qua della Manica, con conseguente mobilitazione di un apparato militare a sua difesa. Là dove il transito migratorio verso l’Inghilterra si è bloccato, Calais è diventata il luogo di permanenza coatta, in cui migranti di origine differente e di status spesso molto diverso hanno inventato forme sia spaziali che politiche della coabitazione, in mancanza di un apparato pubblico di ospitalità.

Accanto a questa invenzione da parte delle popolazioni migranti, si sono sviluppate numerose iniziative locali di sostegno e di solidarietà nei loro confronti, spesso impercettibili, a fronte della pubblicità giornalistica riservata al ruolo dell’estrema destra xenofoba cittadina. Dopo la chiusura del primo campo di Sangatte (alla fine del 2002, su decisione di Sarkozy, allora ministro dell’interno), la zona si è popolata di squat, giungle e campi. La trasformazione, l’organizzazione e l’invenzione effimera di spazi creati dai migranti a Calais è una delle “lezioni” che il libro fa proprie, mettendo l’accento sulla capacità di concepire nuovi luoghi di una residenza nella mobilità e nella precarietà. In questo senso Calais è un vero e proprio “laboratorio urbano”, un luogo in cui forme autogestite di ospitalità hanno permesso di appropriarsi dei luoghi da parte di coloro che sono stati rifiutati dalle politiche europee. In questo paesaggio dall’essenziale transitorietà, provvisorietà e insicurezza non hanno mancato così di prodursi attività commerciali di ogni genere, come negozi, ristoranti, hotel, rivendite di carte telefoniche, oltre a tutte quelle infrastrutture comuni, permesse dall’intervento di ONG come Médecins du Monde, Solidarités International, Medici Senza Frontiere: scuole, cucine comuni, biblioteche, luoghi di culto, un teatro, etc.

Lungo la frontiera invalicabile, lungo la soglia che divide gli squat immersi nella boscaglia dal Centro d’accoglienza provvisoria, si crea la faglia che divide la civitas della Giungla, fragile ma vitale, dall’ordine autoritario dei controlli e della gestione delle permanenze che caratterizza il campo organizzato dallo Stato francese. Qui diventa visibile quanto quella precarietà, non mancando di rispondere a una strategia di sopravvivenza, sia contemporaneamente quell’esperienza politica che è negata dalla rigida griglia delle strutture che si sono via via susseguite nella prospettiva emergenziale con cui la Francia, e in genere i paesi UE, hanno affrontato la presenza di migranti sui loro territori. Delle frontiere si è fatto l’ostinato, ma fondamentalmente inadeguato vincolo che ha finito per rendere inetta la politica, vittima della sua stessa rappresentazione securitaria. Alla lunga si aumenta una conflittualità sociale che ha nella frontiera il suo feticcio o, più esattamente, la malattia infantile di ogni nazionalismo.

Oggi di Calais non resta che un paesaggio brullo, senza vegetazione, in cui è evidente la violenza delle ruspe d'oltralpe. Non ci sono più i ristoranti, i luoghi di culto, la biblioteca. Il nulla visibile invade il paesaggio. Sembra aver vinto qualsiasi presenza dell'uomo in una prospettiva apocalittica. Eppure forse proprio questo paesaggio spopolato, reso inospitale dalla politica del governo francese, potrebbe essere assunto come esemplare di quella desertificazione che è l'unico vero monumento – sia pure involontario – dell'Europa della non-accoglienza. Piuttosto che ascoltare la richiesta di accoglienza e di ospitalità, si preferisce produrre un panorama da fine del mondo. Ma questo nulla ricorda i paesaggi del dopoguerra e della distruzione, di cui l'Europa per prima dev'essere l'infaticabile testimone.