Indagine su un fotografo al di sopra di ogni sospetto / Robert Capa: l'affaire

Come si diventa un grande fotografo della Magnum? Per Endre Ernő Friedmann, al secolo Robert Capa, è accaduto grazie a due tra gli eventi storici più cruenti del XX secolo: la guerra civile in Spagna, la cui immagine iconica è Il Miliziano colpito a morte e lo sbarco americano in Normandia durante la seconda Guerra Mondiale testimoniato dalle Magnifiche undici fotografie che l’autore ungherese, unico fotografo al seguito delle truppe, scattò mentre i soldati attraversavano il lembo di mare che separava le imbarcazioni dalla terra ferma.

Come è successo che un fotoreporter di tale levatura sia stato sottoposto a un’indagine di autenticazione che non ha precedenti nella storia della fotografia? L’occhio del fotografo “vede” e in quello stesso istante “immagina”. Le due azioni si verificano contemporaneamente. Quando un fotoreporter scatta una fotografia ha già in mente cosa ne sarà, soprattutto se la rivista per cui lavora gli ha commissionato un certo tipo di storia oppure se ha saputo vendersi “bene”. Quanto incide questo sull’autenticità (e quindi sulla responsabilità etica dell’autore) dei fatti e dei luoghi riportati quando in gioco c’è il prestigio di se stessi e della rivista che si rappresenta? E ancora: c’è solo una manipolazione “manuale”, che avviene in fase di post produzione o anche una manipolazione “mentale” che tocca il livello culturale del pubblico che si vuole raggiungere (ovvero il mercato)?

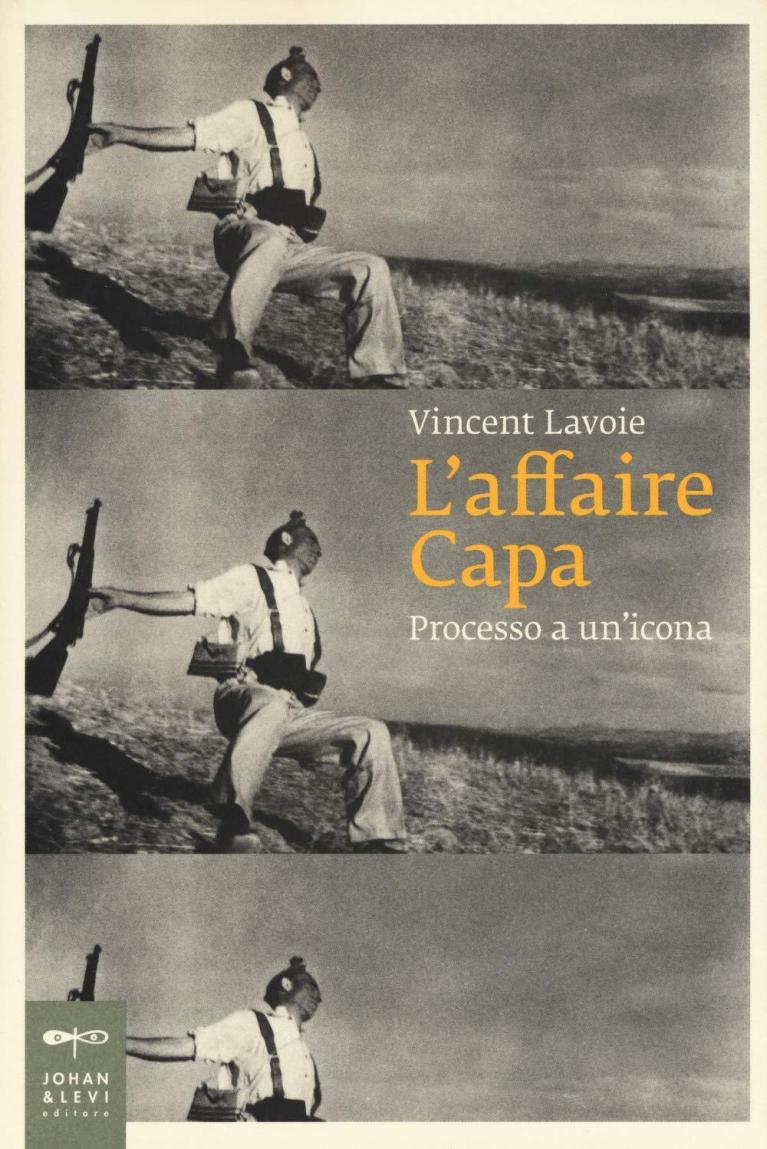

Il breve ma intenso volume L’affaire Capa di Vincent Lavoie, storico della fotografia, pubblicato in Italia per i tipi di Joan & Levi, affronta con metodo pignolo un caso divenuto per l’appunto storico poiché riguarda il presunto falso attribuito all’immagine che ritrae un Miliziano repubblicano nel momento in cui viene colpito a morte, scattata da Robert Capa durante la guerra civile spagnola nel 1936.

Il volume mette in fila con rigore scientifico, quasi si fosse in un’aula di tribunale e si debba convincere una giuria della colpa o dell’innocenza di questa fotografia, tre metodologie di verifica: le parole dei testimoni, la risposta documentale, le perizie criminalistiche sull’immagine. La domanda è: il Miliziano colpito a morte racconta la verità o è un trucco per accaparrarsi lettori e fama? Storicamente il repertorio comune ai fotografi che vogliono accreditarsi presso le testate giornalistiche, è composto da tre scenari principali: autenticità dell’immagine, integrità dell’autore e veridicità della scena. Ciò dovrebbe comportare una sorta di indipendenza nel documentare i fatti purché ci si avvalga di un preciso codice deontologico. Ma nella realtà – come afferma Foucault – ogni società ha la sua politica generale di “quel che funziona come vero”.

Phillip Knightley, giornalista australiano – l’accusa –, è considerato colui che per primo, nel 1974, si espresse sulla celebre fotografia di Capa come di un possibile falso.

Il 12 luglio 1937 la rivista americana Life pubblica la foto del Miliziano ma la didascalia che l’accompagna, secondo Knightley, verrebbe meno a quelle che sono le famose domande dell’esagono di Quintiliano: Chi, Che cosa, Dove, Quando, Come, Perché. Il testo posto in calce all’immagine dice che il fotografo “coglie un soldato spagnolo nell’istante in cui viene ucciso da una pallottola in testa sul fronte di Cordova”. Non si tratta di un testo che descrive in modo imparziale gli eventi bensì crea una narrazione più emotiva alterando la percezione dei fatti.

Il Miliziano colpito a morte che campeggia sulla pagina di Life offre prima di tutto un messaggio visivo, la dimensione è già di per sé elemento autorevole eppure ciò che mostra può dare adito a diverse interpretazioni poiché non è ancorata alla didascalia. La considerazione principale che Knightley affronta è la sottomissione del racconto fotografico all’elemento testimoniale, imprescindibile per definire un evento vero o falso. Soltanto la testimonianza diretta di chi è stato presente ai fatti può avvalorare la veridicità degli stessi.

Usando questo metodo, Knightley porta testimoni a favore dell’accusa che possano confermargli o meno l’autenticità della fotografia in questione. La sua disamina si basa principalmente sulla testimonianza del cronista sudafricano O’Dowd Gallagher. È nel racconto di quest’ultimo, infatti, che affiora per la prima volta l’accusa di falso nei confronti del fotografo di Life. Secondo Gallagher, Capa si sarebbe recato presso un campo di esercitazioni tornando con una serie di fotografie tra le quali quella del Miliziano. Gallagher riporta anche un’ambigua espressione di Capa che avrebbe detto: “Se vuoi delle belle istantanee di guerra, l’obiettivo non deve essere mai perfettamente a fuoco. Se la mano ti trema un po’ viene fuori una splendida foto che sembra scattata in pieno combattimento”. Capa, secondo questo testimone, avrebbe dunque violato una regola fondamentale dell’etica giornalistica: il divieto di effettuare qualunque intervento diretto sulla realtà. In una testimonianza resa tre anni dopo però, Gallagher sembra non essere più così aderente alle affermazioni della precedente: questo in una qualsiasi aula di tribunale basterebbe a far traballare qualunque testimone.

Ed è proprio la mancanza di coerenza nelle diverse testimonianze di Gallagher ad offrire a Richard Whelan, biografo ufficiale di Robert Capa – la difesa –, lo spunto per controbattere la tesi del falso. Non potendo basarsi sulla matrice dello scatto andata perduta, Whelan imbastisce una teoria completamente differente che pone al centro della disamina l’intero corpus del lavoro svolto da Capa quel giorno. In questa ricostruzione prevale l’aspetto documentale rispetto a quello testimoniale, Whelan promuove la fotografia da succedaneo della realtà e passibile di compromissione della stessa, a un ben più ingombrante ruolo di conferma dei fatti e dunque di “testimonianza” vera e propria. Whelan introduce il concetto di narrazione fotografica (ciò che è il reportage), la ricostruzione dei diversi momenti immortalati fornirebbe – a suo dire – la prova assolutiva del fotografo.

Diversi sono coloro che hanno effettuato ricerche proprie o tramite incarico, per cercare di stabilire la verità. Tra questi il fotografo italiano Mario Dondero che racconta di essersi recato sui luoghi della battaglia per la rivista Il Diario nel 2006 e di aver raccolto numerose testimonianze locali – a Cerro Muriano e Alcoya – nelle quali nessuno aveva il minimo dubbio che il Miliziano ucciso della famosa fotografia fosse Federico Borrell detto ‘Taino’, originario di quei posti. Dondero dichiara inoltre di non concepire come possa essere possibile dubitare della veridicità dell’immagine, soprattutto dopo aver consultato la documentazione spagnola relativa alle indagini svolte proprio sulla morte di Borell.

Ma c’è un secondo scatto, meno famoso, che riprende un altro miliziano colpito a morte, nello stesso luogo. Le due immagini pubblicate in sequenza da Paris soir il 28 giugno 1937, recano due didascalie che paiono metterle in relazione, è evidente però che si tratta di due persone diverse in due momenti diversi. Ancora una volta la didascalia pilota la fotografia verso un significato che non è ancorato alla realtà: sotto la prima (quella più famosa) è scritto “Touché!!!” (Colpito!!!), sotto la seconda “Il tombe!!!” (Cade). Un terzo scatto preso in esame da Whelan per avallare ulteriormente la sua tesi basata sul “contesto” è quello che mostra i due miliziani brandire i loro fucili a braccia alzate assieme ai loro compagni dall’alto di una collina. Questo terzo scatto proverebbe che l’immagine compromessa è in realtà autentica poiché partecipe del contesto dell’azione. Dunque le prime due strategie di riscontro, quella testimoniale e quella documentale, nel controverso caso del Miliziano pareggiano. La ricerca della verità assoluta non è possibile, i documenti non combaciano, i negativi non sono completi, le informazioni latitano, i testimoni traballano. Entra in scena così la terza via: quella della perizia criminalistica.

Come in un episodio di CSI bisogna conoscere “la scena del crimine” nei minimi particolari. In questi frangenti la fotografia è la prima tecnica utilizzata per evitare che la scena possa essere modificata a seguito della raccolta delle prove. La fotografia è dunque il primo atto che rileva un contesto criminoso o incidentale. Ma perché si è dovuti arrivare a scomodare le tecniche della polizia scientifica per poter dimostrare la veridicità della fotografia del Miliziano? Esaminiamo i fatti: è in corso un’azione violenta e veloce, il fotografo scatta a ripetizione nel tentativo di ritrarre il più possibile, senza sapere cosa sta inquadrando. Nella fotografia del Miliziano subentra però un elemento “estetico” che fa emergere il dubbio: se lo scatto è stato così rapido e invisibile all’occhio del fotografo come è potuto accadere che egli abbia colto proprio quell’attimo? L’immagine viene sezionata come un cadavere sul banco di un obitorio durante un’autopsia che deve stabilire le cause del decesso affinché si conosca la verità. Inclinazione del suolo, della gamba sinistra, del braccio destro. Posizione delle nuvole, dei monti sullo sfondo, delle stoppie: non c’è che dire, l’analisi criminologica è spietata, non lascia nulla al caso.

È negli anni Trenta, con l’avvento dei dispositivi di piccolo formato, che i provini a contatto assumono lo statuto di prova documentale al pari della testimonianza orale. Ma all’epoca l’archiviazione dei provini non sempre è rigorosa, così come per i negativi; nel caso del Miliziano non c’è provino e nemmeno negativo dunque come si può essere certi che l’immagine sia autentica e non posata? Il dubbio pare essere posto a tacere sessant’anni dopo, nel 1996, quando Whelan è in grado di far uscire il Miliziano dal ruolo di “milite ignoto”, cioè di rappresentante simbolico di un evento storico, e farlo entrare in una dimensione più individuale dandogli un nome e un cognome: Federico Borrell Garcìa.

Il milite ignoto è simbolo imprescindibile di ogni conflitto, possiede un valore identificativo universale, nel cercare di dare un nome all’uomo caduto si spezza questo senso di universalità alto e ricco di significati ideali per far posto a una pratica molto più individualista dove il corpo dell’uomo in questione, attraverso la sua identificazione, attenua di fatto la luce iconografica e quindi il suo valore emozionale. Tale “svolta” nelle indagini condotte da Whelan mostra l’accanimento nel cercare di dare un’identità all’uomo colpito a morte come se la realtà senza il nome proprio non potesse esistere. Quell’uomo che si vede combattere in altri scatti, presumibilmente presi in quello stesso giorno, è morto davvero. L’inserimento quindi della foto incriminata nella logica del contesto è per Whelan la prova definitiva della sua autenticità.

Da tutto questo, nella contemporaneità digitale, nasce un’attenzione da parte delle agenzie stampa verso l’autenticità delle immagini di reportage e della loro eventuale manipolazione dettata spesso dalla richiesta, da parte delle redazioni giornalistiche, di produrre immagini estetiche e spettacolari. La fotografia si “globalizza” appiattendo la percezione dello spettatore su una tipologia di immagine uniformata: nel web, al cinema, nei telegiornali, sulle riviste, condizione che porta ad uno stato di assuefazione visiva capace di annullare qualsiasi forma di sollevazione contro il sistema. Eppure esistono sofisticati mezzi tecnologici in grado di verificare l’autenticità di uno scatto digitale. Tali strumenti sono ormai indispensabili per intercettare foto fake o comunque ritoccate. L’Associated Press, una delle agenzie stampa più importanti al mondo, da anni sottopone a verifica le migliaia di immagini che riceve quotidianamente, questo per evitare che venga minata l’attendibilità dell’agenzia stessa e l’integrità dei clienti. L’analisi di ciò che “non si vede” nella fotografia, cioè l’alterazione o meno dei metadati, attesta la veridicità di ciò che si “vede”, un processo possibile grazie a una strumentazione di alto livello di indagine criminologica.

Assoluzione o condanna dunque per Robert Capa “il più grande fotografo di guerra al mondo” e il suo Miliziano? Le indagini che si svolgono da oltre quarant’anni sull’autenticità delle sue fotografie non mettono in discussione soltanto le immagini ma, macchia ancor più grave, la professionalità del fotografo, la sua etica. Da tutta questa querelle di opinioni e confronti usciamo confusi e assolutamente non in grado di poter affermare se stare dall’una o dall’altra parte. Il sentimento che ci pervade è quello del tradimento anche se sappiamo che non è Capa a tradirci – chi al suo posto non avrebbe fatto ciò che ha fatto lui – bensì un sistema che ha reso la verità un campo di battaglia ove lo scontro finisce con l’essere l’unico terreno di confronto, senza che peraltro si venga condotti verso una risoluzione del conflitto.