Muri / L’arte in gioco. Dubuffet a Reggio Emila

I muri li si guarda poco. I passanti procedono, li sfiorano, non li osservano. Ogni tanto, però, qualche artista smette di camminare (bisogna fermarsi per guardare un muro) e c’è una scoperta. Fu Leonardo a parlare con un certo pudore (“benché paia piccola e quasi degna di riso”) di questa “invenzione di speculazione”: “se tu riguarderai in alcuni muri imbrattati di varie macchie o in pietre di vari misti (…) potrai lì vedere similitudini di diversi paesi, ornati di montagne, fiumi, sassi, alberi, pianure grandi, valli e colli in diversi modi; ancora vi potrai vedere diverse battaglie ed atti pronti di figure strane, arie di volti ed abiti ed infinite cose”. Del resto, in Occidente, persino il mito fondatore dell’arte è legato a un muro: racconta Plinio il Vecchio che la figlia di Butade, un vasaio di Corinto, innamorata di un giovane che stava per partire e intraprendere un lungo viaggio, ne tracciò il profilo su un muro seguendo l’ombra proiettata da una lucerna; così il padre ne ricavò un fedele ritratto in argilla.

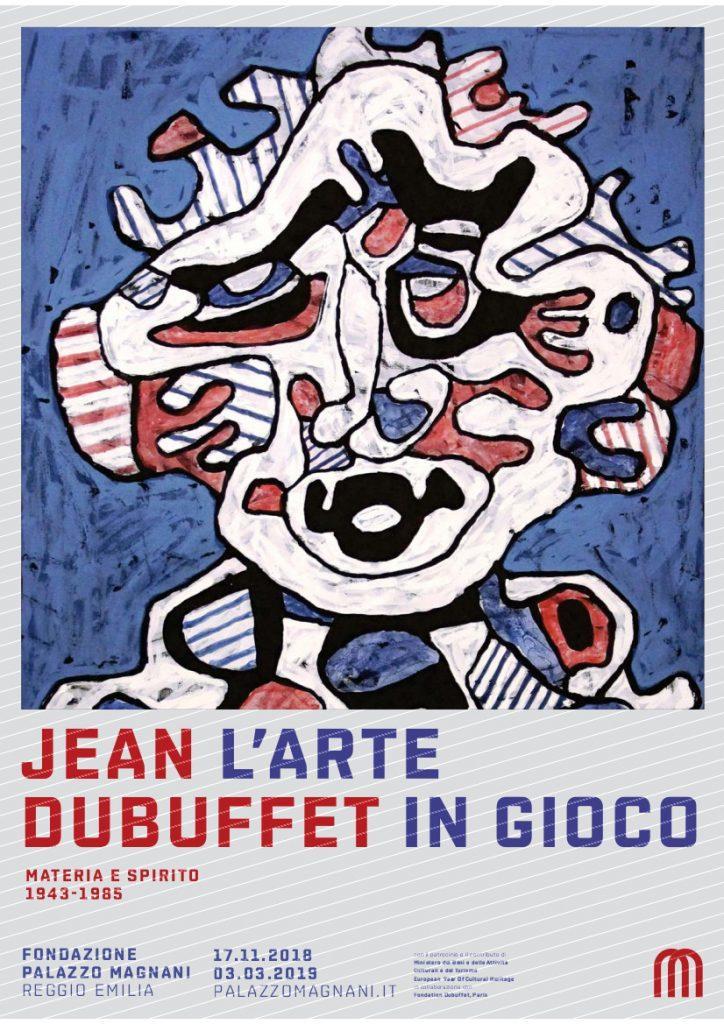

Con un po’ di pazienza si potrebbe tentare, dopo questi singolari esordi, una storia degli osservatori di muri (ne esistono più di quanto si direbbe). Senz’altro, e a pieno diritto, dovrebbe comparirvi anche Jean Dubuffet (1901-1985), che tra 1945 e 1950 licenziò una serie di litografie intitolata appunto Les murs, a illustrazione dei versi di Eugène Guillevic. L’opera è presente nella mostra dedicata all’artista a Palazzo Magnani, Reggio Emilia: Jean Dubuffet (1901-1985). L’arte in gioco. Materia e spirito 1943-1985, a cura di Martina Mazzotta e Frédéric Jaeger.

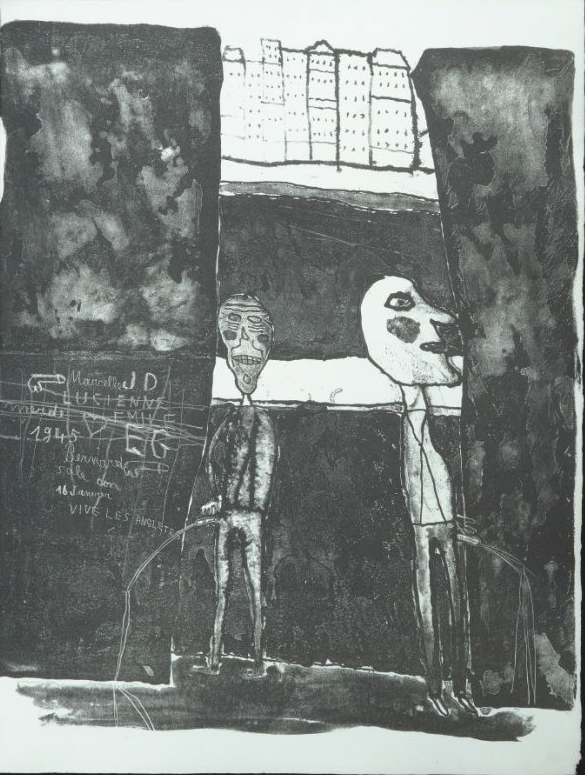

Muri macchiati, graffiati, sporchi; pietre consunte, intonaci sbrecciati. Non si tratta tanto di muri di case, dato che spesso ne vediamo il margine superiore, e uccellotti che vi si posano; l’erba a volte vi cresce sopra. Sono forse recinzioni di periferie, che bordano indefinite proprietà private e terreni non coltivati. Sagome di passanti quasi si confondono con i muri scrostati; uno parla da solo, bocca aperta e lingua all’insù. Poche affissioni, incisioni a non finire: iniziali di amanti, una data, qualche disegno osceno, scarabocchi, scritte incomprensibili. Un uomo piscia in un angolo, e lo fa anche un cane senza padrone. In un’altra litografia due tipi la fanno insieme contro il muro; uno dei due guarda sghignazzando verso di noi, mentre più in alto si intravvedono compatte case lontane.

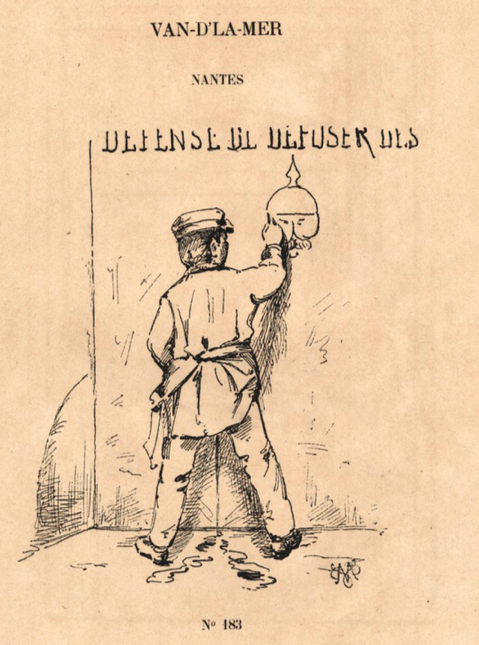

Quello che conta qui non è descrivere un atto impudente o sgradevole; una sessantina d’anni prima, verso la fine dell’Ottocento, un esponente del movimento delle Arts Incohérents aveva raffigurato una situazione analoga: un ragazzaccio piscia su un muro e nello stesso tempo disegna la faccia di qualcuno (un ufficiale prussiano?) sull’intonaco. Ma qui al massimo siamo davanti a un’innocua sfacciataggine, niente del tanfo, dello sporco, dei ghigni che occupano le litografie di Dubuffet.

Al centro della scena, insomma, sono proprio i muri; quel sovrapporsi di macchie, incrostazioni, fenditure che alla fine degli anni ’50 dovettero suggerire a Dubuffet le Texturologies. E poi le scritte e i disegni che sui muri dei quartieri periferici si inframmezzano agli intonaci scalfiti, alle loro stratificazioni: chi scarabocchiava allora sui muri non usava colori, ma incisioni, realizzate non si sa con quale punta. Pochi anni prima della ventata futurista, Giacomo Balla in Fallimento ci aveva messo davanti un muro a finti conci e una porta chiusa che i soliti monelli avevano usato come lavagna per incidervi in nomi di una ragazza, e altri ghirigori indecifrabili.

Dagli anni Trenta, anche il fotografo Brassaï aveva cominciato a scattare foto dei muri di Parigi, che confluirono più tardi nel libro Graffiti (1961); foto che in parte, come ricorda Martina Mazzotta nel catalogo della mostra, non a caso entrarono anche nei Cahiers de l’art brut curati da Dubuffet.

Ai muri Dubuffet non rinuncerà neanche più tardi, dopo le litografie a commento del componimento di Eugène Guillevic: nel febbraio 1957 esegue lo straordinario Obscur théâtre au pied du mur, un assemblage di impronte; nei primissimi anni ’60 inquadra alcune vie di Parigi (in mostra Ostracisme rend la monnaie, 2 maggio 1961 [Ostracismo dà il resto]) in una doppia prospettiva dall’alto e di fianco, così che gli riesce di farci vedere le vetrine dei negozi e soprattutto le scritte delle insegne e della pubblicità. E, insieme, è possibile rivedere i profili e le facce che erano comparsi in Les murs del 1945-1950: guance rosse, nasoni, occhi scentrati, sghignazzi di guidatori di utilitarie.

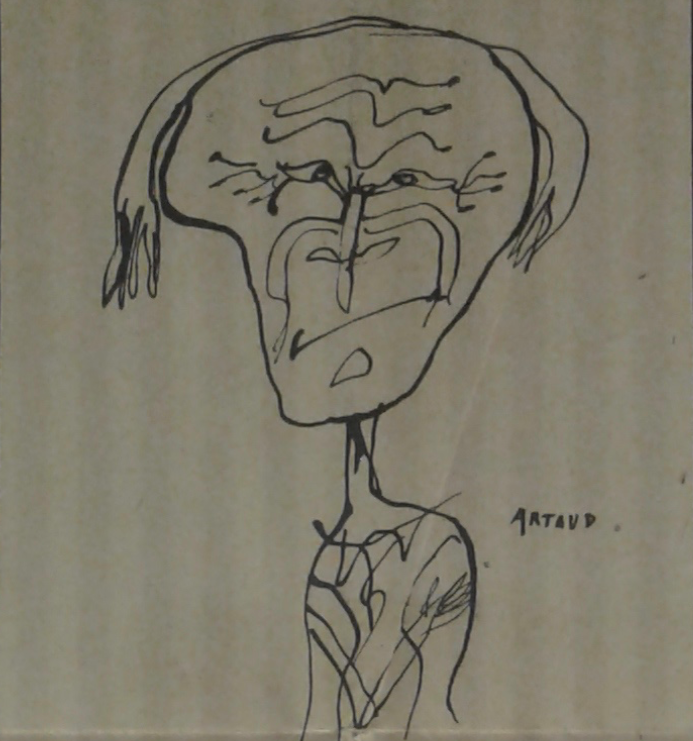

Sì, perché il volto è un tema ricorrente in tutta l’opera di Dubuffet: nell’esposizione reggiana compaiono le fragili pagine di Portraits, il catalogo della mostra che l’artista aprì alla Galerie Drouin di Parigi (1947), pagine fitte di testi e di “ritratti sparuti, ispidi come istrici, dei compagni di via” (come scrive in catalogo Renato Barilli); tra gli altri, ecco infatti Antonin Artaud, Jean Fautrier, Henri Michaux; qua e là scritte come queste: “le persone sono molto più belle di quanto credano”, “belli malgrado loro”.

In questo fragile catalogo del 1947, Dubuffet scriveva che un ritratto deve prima di tutto avere una propria carica, deve funzionare, e deve farlo a lungo, senza esaurire la propria vitalità; perché un ritratto abbia un “bon usage”, diceva, deve essere dotato di una sua vita, come un albero, come un cagnolino. A questo scopo non è affatto detto che le indicazioni fisionomiche siano così necessarie; dove si annida infatti il sé di ogni uomo? non certo nei caratteri esterni del viso (e non per niente Leonardo parla di “arie di volti”). I tratti del volto – ribadisce l’artista – non devono essere sottolineati, piuttosto è meglio cancellarli; dopo tutto, scriveva, sono più interessanti i sentieri di cui non si coglie la fine, i fori di cui non si intravvede il fondo, i vapori che fanno da velo alle cose. È un po’ quello che farà nel 1966 col proprio autoritratto, con tratteggi rossi e azzurri entro alveoli di linee nere.

Nel 1945 – nelle Note per i fini letterati (il tono è giocoso e polemico allo stesso tempo) ora in selezione alla fine del catalogo della mostra reggiana – aveva scritto: “Dipingere un volto come si dipinge una mela, ah, ma no! il pensiero è intimamente mescolato alla descrizione, e se dipingo le orecchie penso al rumore, e se dipingo le labbra alla parola, i denti al cibo”. In altre parole, tutto sembra contare in un ritratto meno che la somiglianza dei tratti fisionomici, cioè il presupposto che sta alla base della ritrattistica dal primo Rinascimento in poi.

Senza dichiararlo più di tanto, Dubuffet si confronta con questa autorevole tradizione: la sua Suite de visages (1946), una serie di volti l’uno accanto all’altro, vuole forse riprendere le sequenze di facce che comparivano nei trattati di fisiognomica del Settecento? E quando esegue Solario (Portrait) (1967) – è un’ipotesi suggestiva di Martina Mazzotta – vuole forse rifare a modo suo il ritratto cinquecentesco di Charles d’Amboise, al Louvre, opera di Andrea Solario? Di certo l’intento di polemizzare giocosamente con la ritrattistica antica è presente nel Nobile portamento di testa (Noble port de tête, 1954): con un titolo così pomposo ci si aspetterebbe una postura solenne, uno sguardo fiero, insomma i toni del ritratto aristocratico dal Rinascimento al moderno (compresi certi autoritratti di Giorgio de Chirico); e invece ecco un facciotto rossiccio che guarda perplesso non si sa dove: Dubuffet gioca anche questa volta.