Infanzia e fotografia / Tana Hoban: nel silenzio dei libri, lo sguardo dei bambini

Devo ammettere che fino a poco tempo fa il nome di Tana Hoban non mi diceva nulla, eppure sfogliando i suoi libri per la prima volta ho provato una netta sensazione di déjà vu, quasi fossi incappato in una serie di figure riemerse intatte dai miei primissimi anni di vita. Possibile che le avessi già incontrate, finendo per scordarle? La scarsa considerazione di cui ha goduto finora la sua opera in Italia mi induce a dubitarne. Tana Hoban (1917-2006) è stata un’artista e fotografa statunitense, nota soprattutto nel suo Paese natale e in Francia (dove si trasferì nel 1983) per la sua produzione di volumi per bambini di età prescolare, che dagli anni ’70 hanno fatto la storia del genere. Fino a pochi mesi fa tutti i suoi libri risultavano inediti in Italia, ma nonostante ciò, trattandosi di opere seminali, la loro influenza estetica si può indovinare in una grande varietà di titoli, dalle prime letture per neonati agli abbecedari illustrati, ed è in particolare evidente nel campo degli albi fotografici senza parole, ascrivibili alla più ampia famiglia dei “libri muti”, più comunemente detti silent books.

«Il discorso sulle parentele profonde tra le forme, o sulla paziente modulazione dello sguardo che rende sempre più capaci di cogliere la molteplicità del mondo,» osserva Marcella Terrusi in Meraviglie mute (Carocci 2017), «è esplorato dall’artista in libri fotografici dedicati a forme e colori che invitano alla frequentazione della poesia delle immagini». Sfogliando i libri di Hoban per la prima volta, insomma, il fattore dello straniante riconoscimento potrebbe essere stato il ricordo di uno sguardo affine già incontrato altrove, più che le sue figure. Ma sospetto che questa sia solo una piccola parte della risposta alla domanda iniziale, e soltanto un indizio delle ragioni per cui queste opere che ci raggiungono dal passato somigliano a reperti tanto affascinanti quanto enigmatici.

A quindici anni dalla sua morte, la riscoperta italiana di Tana Hoban è cominciata quest’anno con l’uscita di tre libri destinati a bambini da zero a tre anni, editi da Camelozampa (Giallo, rosso, blu e Che cos’è?) ed Editoriale Scienza (Bianco e nero), ed è proseguita con l’inaugurazione di una mostra ospitata presso la libreria indipendente Mutty di Castiglione delle Stiviere (Mantova): Guardare è un gioco. I libri fotografici di Tana Hoban (22 ottobre 2021 – 22 gennaio 2022). Curata da Giulia Giazzoli e Élisabeth Lortic, in un allestimento a cura di Paolo Cremonesi, l’esposizione comprende una raccolta di opere fotografiche e la sua intera produzione di libri, proveniente dall’archivio della casa editrice Les Trois Ourses e conservata a Parigi presso lo CNAP (Centre National des Arts Plastiques). Il loro numero è davvero impressionante: in poco più di trent’anni, come dimostra l’appendice bibliografica inclusa nel catalogo (esaustiva ma non integrale), Hoban ha dato alle stampe una ricchissima collezione di titoli, esplorando da varie prospettive e spesso fondendo tra loro i mondi delle forme, dei concetti e dei colori, e più raramente tentando soluzioni narrative più convenzionali – come nelle favole fotografiche di animali Where is it? (1974) e One Little Kitten (1979) –, ma sempre ispirate a una poetica della visione infantile che già nelle prime opere, oggi come allora, colpisce per la sua estrema coerenza.

Poco più che ventenne, dopo una formazione artistica e alcune esperienze di lavoro come grafica e illustratrice, Tana Hoban sposò il fotografo Edward E. Gallob e con lui aprì uno studio a Philadelphia, specializzandosi in soggetti infantili per la pubblicità. Questa carriera avviata da autodidatta le valse presto riconoscimenti importanti, a cominciare dall’invito a una prestigiosa mostra collettiva ospitata al MoMA nel 1949 a cura di Edward Steichen, che assieme alla figlia Mary Steichen Calderone fu autore di uno storico albo fotografico per bambini, considerato un capostipite del genere: The First Picture Book. Everyday Things for Babies (1930). E due decenni dopo, facendo tesoro di uno sguardo sull’infanzia perfezionato in molti anni di lavoro, il passo successivo per Hoban fu la messa a punto di uno sguardo per l’infanzia e dell’infanzia veicolato proprio attraverso i libri, che coincise col suo ingresso nel mondo dell’editoria per bambini.

L’originalità dell’approccio di Hoban risalta fin dall’opera d’esordio, Shapes and Things (1970), che distilla in bianco e nero una radiografia fantasmatica del quotidiano, tra giocattoli, utensili domestici e cianfrusaglie di ogni genere che emergono dallo sfondo scuro come apparizioni luminose. Lo strano effetto deriva da una scelta precisa: gli oggetti non sono stati fotografati, ma appoggiati direttamente sull’emulsione e quindi esposti alla luce per ottenere l’impressione sulla carta fotografica, secondo la tecnica che Man Ray battezzò rayografia. Fotogrammi come ombre di luce, dunque, creati senza l’utilizzo della macchina fotografica, e in un certo senso originatisi da sé. Mentre l’immagine cessa di essere uno scatto da inseguire e catturare, lo sguardo dell’infanzia si rivela come percezione della prossimità di ogni cosa e visione che nasce e si offre spontaneamente, agli occhi del fotografo come a quelli del lettore.

Tana Hoban, Shapes and Things (1970).

Tana Hoban, Look Again! (1971).

Sarebbe però riduttivo considerare l’origine di questo sguardo solo in rapporto a una questione di tecnica artistica, e la maestria di Hoban, in effetti, sta nell’averlo saputo riproporre e reinventare anche nei libri successivi, mediante il ricorso quasi esclusivo alla fotocamera – salvo rare eccezioni come A, B, See! (1982), che riprende la rayografia – e a particolari modalità di presentazione delle immagini. Look Again! (1971) sembrerebbe a prima vista concepito addirittura in antitesi a Shapes and Things: non più forme ben esposte nate senza il concorso di una macchina, ma una piccola inquadratura ritagliata che di volta in volta indirizza l’attenzione su un dettaglio, prima che il giro di pagina sveli l’immagine completa. Il lettore osserva come dal buco della serratura, eppure ignora ciò che sta guardando: non spia oggetti di cui impadronirsi, ma esplora forme che lo interrogano e lo chiamano a sé. E con la stessa straniante naturalezza dei rayogrammi, le immagini che appaiono a pagina intera dopo essere state oggetto di un’osservazione parziale sono visioni che suscitano meraviglia, proprio perché sottratte a una fruizione immediata. L’espediente tecnico che implica un’analogia tra il bambino il fotografo chiarisce così una caratteristica fondamentale dei libri di Hoban: posta una limitazione, l’esperienza della lettura ne fa il mezzo di ulteriori scoperte che la trascendono.

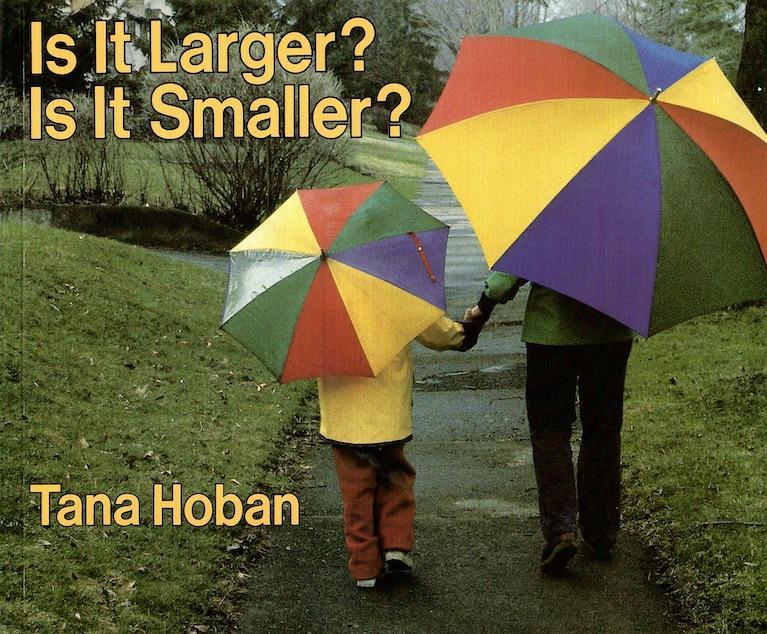

Una limitazione onnipresente nei primi volumi di Hoban è l’uso del bianco e nero, che invita lo sguardo a soffermarsi più a fondo sulle forme, i contorni e i rapporti tra luci e ombre, fino a sollecitare una percezione tattile di ciò che vede. Mantenendo questa limitazione, Hoban cominciò negli anni seguenti a esplorare il mondo dei numeri (Count and See, 1972) e dei concetti (Push, Pull, Empty, Full: A Book of Opposites, 1972; Over, Under & Through, 1973), prima di approdare ai colori. Is It Red? Is It Yellow? Is It Blue? (1978) si apre con la foto di un bimbo attratto da una foglia sull’asfalto bagnato, accanto a un ombrello rosso appoggiato per terra, dello stesso colore del suo impermeabile. Il rosso è il primo colore che il lettore è invitato a riconoscere, come segnala il pallino in fondo alla pagina, ma spostando lo sguardo poco più in là, sull’immagine che Hoban ha scelto di accostare a questa fotografia, i tre colori primari appaiono subito riuniti negli spicchi di un secondo ombrello gettato nel cestino. È difficile descrivere la carica evocativa di questa coppia di immagini: il mistero del colore è colto nella sua singolarità e molteplicità, e nella successione di pioggia e bel tempo si accompagna a una precisa intuizione temporale, cui la forma dei due ombrelli associa i concetti di aperto/chiuso. L’indicazione “trova il colore” orienta lo sguardo, ma è solo lo spunto iniziale di una visione che presto è pronta a sconfinare altrove, allo stesso modo in cui sulla copertina di un altro libro, Is It Larger? Is It Smaller? (1985), l’osservazione dei rapporti di grandezza prelude a quella dei colori sugli ombrelli e i vestiti. Come in molte fotografie di Hoban, anche qui la presenza di corrispondenze cromatiche e formali, assieme a una sensibile attenzione per i dettagli, suggerisce la sintonia del bambino con le cose che lo circondano e lo spazio urbano.

Tana Hoban, Is It Red? Is It Yellow? Is It Blue? (1978).

Tana Hoban, Round & Round & Round (1983).

Tana Hoban, Is It Larger? Is It Smaller? (1985).

Fu proprio il pensiero di una città da osservare meglio, con strumenti adeguati, a ispirare Tana Hoban a realizzare i suoi primi libri per bambini, a seguito della visione di un documentario girato a New York, nella storica Bank Street School fondata nel 1916 da Lucy Sprague Mitchell come un laboratorio di ricerca pedagogica interdisciplinare. All’inizio di Child’s Eye View (1968), la voce narrante descrive in questi termini la situazione da cui prese il via il progetto sperimentale: «Bambini che vivevano a meno di due isolati dal fiume Hudson dicevano: “Non c’è nessun fiume vicino a casa mia, non qui”, e si rifiutavano di andare a vedere. Raramente uscivano a giocare. Non imparavano. Sapevano poco di loro stessi e dell’ambiente circostante». Finché l’esperienza didattica, mediatrice di un nuovo sguardo sulle cose, non promosse un rapporto più consapevole tra i bambini e il loro quartiere. «Gli studenti dissero che non vedevano nulla mentre andavano a scuola» ricordò decenni più tardi Hoban in un’intervista. «Quando poi gli vennero date delle videocamere, all’improvviso scoprirono ciò che era sempre stato attorno a loro. È proprio lì che ho cominciato a fare libri fuori dal mio studio […] e ho pensato: “Cosa c’è intorno a me che non vedo?”».

Mediante una videocamera, un libro o una fotografia, l’adulto orienta lo sguardo del bambino e stimola la sua esperienza percettiva: dapprima ponendo limiti specifici per indirizzarne l’attenzione, e poi gradualmente lasciando spazio alla sua autonomia. Come osserva Hoban, però, le ricadute di questa relazione educativa lo coinvolgono anche in prima persona, spingendolo letteralmente a uscire da sé per approfondire, ampliare e rinnovare il proprio sguardo sul mondo. Forse è per questa ragione se negli ultimi mesi, in un periodo in cui nelle librerie italiane giungono sempre più numerose le proposte di albi fotografici e muti per bambini, le pagine che più mi hanno ricordato la sensazione di déjà vu provata di fronte alle figure di Hoban sono quelle di un libro collocato qualche scaffale più in là. Infanzia di un fotografo di Massimiliano Tappari, primo volume della neonata collana “I topi immaginari” di Topipittori, è una raccolta di istantanee in prosa che riflettono da una prospettiva adulta le mille sfaccettature di un’infanzia intesa sia come età ineguagliabile («Ognuno di noi ha vissuto un’infanzia eccezionale. Qualcuno se ne è accorto, altri no»), sia come «orizzonte, punto di partenza, insieme di coordinate che danno un senso alla vita», per usare le parole di Georges Perec che Tappari ha citato in un’intervista a sé stesso.

Massimiliano Tappari, Infanzia di un fotografo (2021).

I libri di Hoban nascono privi di qualsiasi parola che non funga da indicatore didattico; il libro di Tappari è stato invece concepito come una serie di paragrafi senza accompagnamento di immagini, prima che l’editore cogliesse nelle fotografie dell’autore lo spunto di una narrazione parallela. «Fotografare rappresenta il modo più sofisticato per non vedere» scrive a un certo punto Tappari. «È evidente quando scattiamo una foto: la macchina viene posta tra il nostro occhio e il soggetto e deleghiamo a lei lo sforzo di vedere e ricordare». Per sfuggire alla «dittatura del rettangolo» è allora possibile smettere di fotografare, oppure mettersi alla ricerca di uno sguardo ispirato, e nello specifico esercitare un’ispirazione che in questo libro, come in quelli di Hoban, vive a stretto contatto con l’infanzia. Tappari ricorda che gli involucri trasparenti delle caramelle, da bambino, erano preziosi filtri colorati per vedere un mondo sempre diverso, come i fondi verdi di bottiglia gli permettevano di guardare il sole durante le eclissi senza ferirsi gli occhi, e chiosa con una formula che riassume alla perfezione la poetica di Hoban: «Si trattava di vedere meno per guardare meglio». Ancora: benché i nostri occhi siano pronti a scattare foto in qualsiasi momento della giornata, e dunque «in fondo siamo tutti fotografi», è solo grazie alla loro convergenza se invece di vedere due immagini separate conosciamo il mondo in tre dimensioni, e siamo così in grado di percepirne la profondità. Allo stesso modo, l’abbinamento di due fotografie sulla doppia pagina di un libro fornisce il presupposto di una visione ulteriore, irriducibile alla somma delle sue parti.

“Stefan Lorant aveva una forma di pareidolia stereofonica, caratteristica che lo spinse a diventare fotografo con le fotografie degli altri. A dimostrazione che si può essere fotografo anche senza avere un apparecchio fotografico. Nel suo lavoro si limitava a mettere nella stessa doppia pagina di una rivista due soggetti fotografici uniti da una stupefacente somiglianza: un fungo e un sombrero, una ballerina e una calla, una patata con germogli e il palco di un cervo. L’effetto comico e poetico era un invito a non prendersi troppo sul serio, ad abbandonare i compartimenti stagni del pensiero razionale, a cercare i nessi anche laddove sembrava non ce ne fossero.” (Massimiliano Tappari, Infanzia di un fotografo, p. 71)

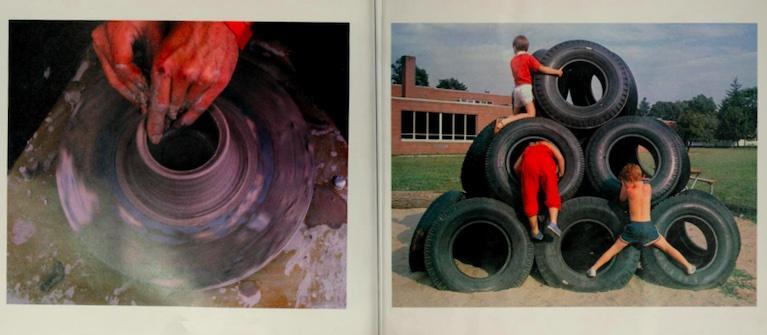

Ma la doppia pagina su cui accostare due fotografie non è soltanto la forma che l’adulto sceglie per presentare le sue immagini al bambino. Sfogliando i volumi di Tana Hoban, anzi, credo di avere intuito come mai prima d’ora mi era capitato che la doppia pagina rappresenta l’unità più elementare e originaria della relazione infantile con l’oggetto libro, fondata su una visione non ancora impostata sul concetto di consequenzialità. Esempi di fotografie che sollecitano uno sguardo simultaneo sono presenti in tutti i libri di Hoban, ma quelle che preferisco in assoluto per la loro miracolosa semplicità compaiono all’inizio di uno dei suoi volumetti destinati ai bambini più piccoli, Red, Blue, Yellow Shoe (1986), recentemente pubblicato in Italia da Camelozampa col titolo Giallo, rosso, blu. Comincio dalla seconda doppia pagina, nella quale appare il primo colore nato dall’unione di due colori primari (un classico espediente hobaniano per cui dal superamento della regola posta dal titolo scaturisce una nuova scoperta): da un lato una scarpetta gialla spaiata, dall’altro un fiore viola, mirabilmente legati dalla forma di un nastro che accomuna le due immagini. Credo che la grazia di questo abbinamento illustri meglio di mille parole ciò che Marcella Terrusi ha definito «poesia delle immagini». Osservando la doppia pagina, ecco che il lettore non vede più colori e forme, e forse nemmeno oggetti, ma l’incantevole passeggiata di un bambino in un prato che nella sua immaginazione può dar luogo a infinite avventure.

Tana Hoban, Red, Blue, Yellow Shoe (1986).

Tana Hoban, Red, Blue, Yellow Shoe (1986).

L’effetto della prima doppia pagina è ancora più ineffabile. Hoban ha scelto di associare da un lato un colore caldo al metallo e al vetro di una sveglia, dall’altro il morbido calore di un guanto al freddo blu: invece di accentuare il carattere di ogni figura, e quindi la loro distanza, l’invito è a percepire delle corrispondenze al di là delle distinzioni concettuali più comuni. Allargando la prospettiva, l’accostamento dei due colori e dei due oggetti porta subito alla mente l’interno di una stanza e l’esterno di un paesaggio invernale. Col pollice in fuori, inoltre, il guanto sembra riprendere l’inclinazione delle lancette, ed evoca il gesto di una mano che spegne il fastidioso trillo rosso-acuto. E la sveglia, a sua volta, non è forse il viso di un bambino con un berretto o il paraorecchie, accalorato nel freddo per l’emozione? Sarà lo sfondo bianco, ma di fronte a questa doppia pagina è davvero impossibile non sentirsi avvolti dalla meraviglia della neve e dal silenzio profondo di certe giornate d’infanzia. Semplici e misteriosi come l’età a cui si rivolgono e che rinnovano, solo per una convenzione editoriale questi libri di figure sono detti “muti”, silent o wordless, ma è evidente che a chiunque sappia mettersi in ascolto, a qualsiasi età, donano l’esperienza di un dialogo inesauribile, sempre a portata di sguardo.