Levan Berdzenisvili / La Santa Tenebra

Scrivere, che un autore lo voglia o no, è sempre, avrebbe detto Furio Jesi, un atto politico. Che si tratti di spostare o spodestare un’abitudine del pensiero in chi legge, o che la si voglia al contrario rassicurare, intrattenere, assopire – sempre la scrittura agisce in questo senso.

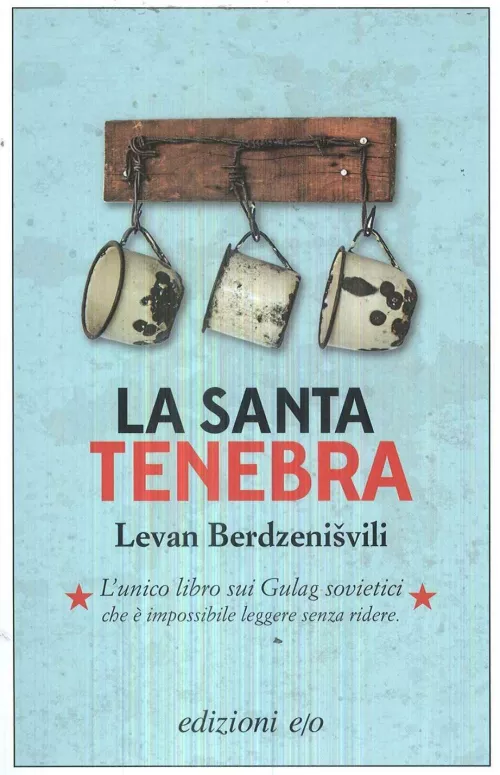

Levan Berdzenisvili, autore georgiano, con La Santa Tenebra (uscito a settembre per e/o), rientra decisamente nel primo caso.

Per lo più il libro, che racconta i tre anni di Gulag da lui scontati tra l’ ‘84 e l’ ‘87 per aver fondato un partito repubblicano il cui programma era l’indipendenza della Georgia, è stato lodato dalla critica per la sua capacità di divertire il lettore nonostante l’argomento fin’ora affrontato sempre in maniera piuttosto cupa, come si trattasse di una di La vita è bella dei campi sovietici. In realtà c’è molto di più.

La Santa Tenebra è un racconto di resistenza, e lo è proprio in virtù dell’ironia attraverso cui parla dei Gulag e dell’ottimismo con cui filtra quell’esperienza. Certo, come sottolinea l’autore stesso quello da lui vissuto non era il regime degli anni ’40: negli anni ’80 l’URSS è agli sgoccioli e l’atmosfera relativamente più rilassata di quella che siamo soliti immaginare.

“Lì per lì, varcati i cancelli, siamo rimasti interdetti: possibile che quello fosse un Gulag? (…) Lo spiazzo centrale era alberato, ma soprattutto c’era un giardinetto con delle rose in fiore, e la mia immaginazione si rifiutava di conciliare quella vista con il concetto di campo di prigionia per detenuti politici. (…) Accanto alle rose attendevano alcuni detenuti: il nostro comitato di accoglienza.”

Ma non è questo il punto. L’autore arriva a definire quel periodo tra i migliori della sua vita e a ironizzare sul fatto che il Kgb si desse da fare per riunire in uno stesso luogo tutti i più brillanti cervelli del paese.

In un romanzo dello scrittore norvegese per ragazzi Jostein Gaarder si paragona il filosofo – nel senso più ampio di colui che si pone domande, che mette in discussione, che insegue la libertà di pensiero – alla figura del jolly nel mazzo di carte; uno dei personaggi colleziona jolly, chiedendoli in regalo a chiunque incontri e riunendoli in un unico contenitore.

Quest’immagine restituisce bene l’idea suggerita da Berdzenisvili: un campo di lavoro, in cui certamente le lunghe ore di lavoro forzato per produrre 92 muffole al giorno, la scarsità di cibo, alcol, sigarette, la restrizione della libertà in generale e la lontananza dalle proprie vite e famiglie potevano rendere la vita penosa, nel quale però erano riuniti i jolly dell’Unione sovietica, i democratici, i dissidenti, gli uomini più intelligenti e colti del paese, arriva a essere un luogo fertile e quasi piacevole.

Berdzenisvili fa di questi jolly i protagonisti di una lieta Spoon River, dedicando a ognuno un capitolo.

C’è il bielorusso Arkadij, che ogni anno attende di essere rilasciato il 13 maggio e inventa storie su un presunto passato da eroe di guerra. C’è Griša, l’ebreo sionista, e Žora, geologo ateo e materialista, amante dei numeri, tutti e senza distinzione, sempre impegnato a contare e calcolare; poi Johnny, georgiano, ottimo cuoco, di mestiere taxista, conoscitore di tutte le strade di tutte le città del mondo, appassionato di libri, soprattutto se forniti di mappe e illustrazioni; e Rafika, armeno, fondatore del Gruppo Helsinki per i diritti umani, specialista di letterature russe e straniere, attore e sceneggiatore, “personaggio eccezionale”, sempre intento a discutere e ragionare – quando non impegnato a costruire macchinari e congegni di ogni genere. E ancora, il maggiore Henrich Altunyan, docente di ingegneria aeronautica, leninista, capace di affermare in tribunale che i veri leninisti sono quelli come lui e non gli ispettori del Kgb, appassionato di calcio, di storia calcistica, di brindisi e di aneddoti: “Jankov sapeva in che libro è scritta una certa cosa, Johnny sapeva quanti uomini, donne e bambini vivono in un dato paese, ma Henrich conosceva gli affari di qualunque città, villaggio, via quartiere, distretto, regione o continente del globo”. Poi Miša Poljakov, russo di Pietroburgo, detenuto per aver riprodotto e diffuso oltre duemila opere di letteratura antisovietica, e il tuttologo Vadim, matematico e linguista, conoscitore del sanscrito, del greco e del latino. E dopo di loro altri ancora, ognuno speciale, ognuno in grado di insegnare qualcosa, ognuno degno e capace di profondo rispetto anche dove divergono le idee politiche, le credenze religiose, le concezioni della vita.

E questi jolly, obbligati al tempo sospeso della prigionia, si dedicano a discussioni di letteratura, politica e filosofia, soffermandosi tanto sulle origini dell’alfabeto georgiano o sul cognac armeno quanto sulla possibilità di un comunismo democratico, organizzano cineforum, battaglie culinarie, seminari e maieutici dibattiti socratici, fondano gruppi interni, come la Federazione cristiana dei popoli transcaucasici, in modo da mettersi d’accordo sui prodotti da acquistare mensilmente allo spaccio del campo, si sfidano a backgammon e dibattono sulla nomenclatura dei dadi.

Quello che Berdzenisvili descrive è la vittoria del pensiero e della cultura (come necessità e soprattutto come piacere) sull’ignoranza e sulla paura, sulla repressione e sul potere. Lo spirito con cui questi jolly reagiscono alla detenzione è uno spirito vitale, positivo e assertivo. Non è soltanto una resistenza a, una resistenza contro: è anzi una resistenza creativa, potenzialmente gravida; questi brillanti cervelli riuniti in un campo di lavoro riescono a rendere fertile la prigionia, a salvaguardare e persino a nutrire il pensiero, come poteva accadere in un monastero nel medioevo e poi per qualche secolo nelle università. E più della leggerezza, più dell’umorismo che permea il racconto, stupisce l’affetto con cui l’autore ricorda quegli anni, la stima non soltanto per i propri compagni singolarmente ma verso i valori della società che in qualche modo si era creata all’interno del campo, verso la vita che vi conducevano.

“Nei campi di lavoro per detenuti politici, ufficialmente parlando, si era tutti uguali, eppure esisteva una gerarchia interna, una graduatoria implicita. La posizione di ciascuno dipendeva dalla sua statura morale e intellettuale, ma esistevano anche degli altri criteri, il primo dei quali era la severità della sentenza di condanna. Chi si era meritato il massimo della pena prevista dall’articolo 70, il famigerato ‘sette più cinque’, godeva di un rispetto e di una venerazione molto maggiori: era naturale.”

Accanto a questa declinazione di resistenza, ne troviamo un’altra, meno contenutistica e non direi nemmeno formale, piuttosto legata all’atto stesso della scrittura.

Nel primo capitolo Berdzenisvili si trova in ospedale reduce da un malore. Temendo gli resti poco tempo, cresce in lui la necessità di scrivere.

È difficile qui non pensare a Elias Canetti, che elaborò il suo Libro contro la morte proprio come resistenza alla morte stessa, come se non gli fosse possibile morire fin tanto che avesse avuto da scrivere – tanto che non scrisse mai né la prima né l’ultima frase.

Ma ancora di più fanno pensare a Canetti queste righe:

“Io, però, non “metto mano alla penna”, o più esattamente alla tastiera del computer, per fare della letteratura o per resuscitare il temps perdu, ma per salvare il ricordo di una figura che altrimenti rischierebbe di cadere per sempre nell’oblio. (…) Ma se Arkadij andasse perduto andrei perduto anch’io.”

Risuona infatti la centralità del ricordo che troviamo in Canetti, un ricordo che permette di far vivere il passato nel presente, di non farlo smettere di essere. Risuona l’idea di autobiografia come strumento per portare in vita persone e momenti che apparentemente non ci sono più, ma che attraverso la scrittura si fanno presenti e continuano a esistere. Per Canetti il passato non è mai passato, niente finisce completamente ed escludere i morti dalle nostre vite vuol dire offenderli – e anche per Berdzenisvili non occuparsene, lasciare che Arkadij e tutti i personaggi della sua Spoon River vadano perduti sarebbe un’offesa, sarebbe condannare a morte loro, e anche se stesso (forse proprio perché il se stesso più intenso lo ritrova lì, nel campo di lavoro di Dubravlag in Mordovia). La sua lotta contro la morte – in ogni sua forma, sia fisica che culturale e politica –, la sua resistenza, devono passare dal ricordo e dalla scrittura.