Dare un nome alle vittime del Mediterraneo / I morti sono più eloquenti dei vivi

Mi giunge ora, domenica 20 gennaio 2019, un WhatsApp. Me lo invia una collega psicoanalista che da anni si occupa di trauma: “Aiutateci, presto non riuscirò più a parlare perché sto congelando”. Il messaggio dice che queste parole sono state inviate alla Guardia Costiera alle 20:30 di oggi. Pare che su questa nave ci siano circa 100 persone, che assommate ai dispersi di questi giorni potrebbero portare le vittime a oltre 250.

Da alcuni anni ascolto richiedenti asilo che non dormono di notte, hanno incubi insopportabili, hanno paura, sono arrabbiate – in questo caso si tratta soprattutto delle donne –, mostrano i segni delle torture e le tumefazioni delle botte ricevute in Libia. La Libia di oggi, tutti lo sanno, maltratta, tortura, schiavizza, uccide, massacra e alimenta i viaggi della morte a pagamento. Nessuno fa nulla, ogni tanto se ne parla in televisione, troppo poco. È già accaduto settant’anni fa: gli aerei passavano sopra la Germania nazista, fotografavano i campi, nessuno ne parlava, gli alleati facevano finta di nulla, anche allora. Qualche voce, qui e là, ma ancora oggi, a settant’anni dal “male assoluto”, non è venuto fuori tutto. All’epoca però si sapeva chi erano i responsabili, Hitler, i gerarchi nazisti, le SS, i loro alleati Italiani, dal 1938, gli stessi che avevano fatto massacri durante la conquista della Libia, molti ungheresi, polacchi, rumeni, i francesi che aderivano al governo Vichy.

Certo, non siamo ancora giunti fin lì, ma se va avanti così, presto ci arriveremo. Solo che oggi è più difficile individuare i responsabili. La Libia è terra di nessuno, la relazione 2018 dello Human Right Watch parla di una totale instabilità, di un alto grado di rischio. Non c’è un dittatore feroce a cui imputare i crimini contro l’umanità, è molto peggio. Si tratta di bande, di responsabilità diffuse, di una crudeltà capillare. Ho incontrato persone che mi hanno raccontato che, prima di poter raggiungere l’Europa, in Libia hanno passato mesi, anni, prigionieri di “imprese edili” che li rinchiudevano, davano loro un pasto per sopravvivere e li facevano lavorare senza sosta, spesso sotto i bombardamenti. Persone che hanno visto morire i loro compagni di schiavitù. Persone che ci hanno mostrato i segni inequivocabili della tortura.

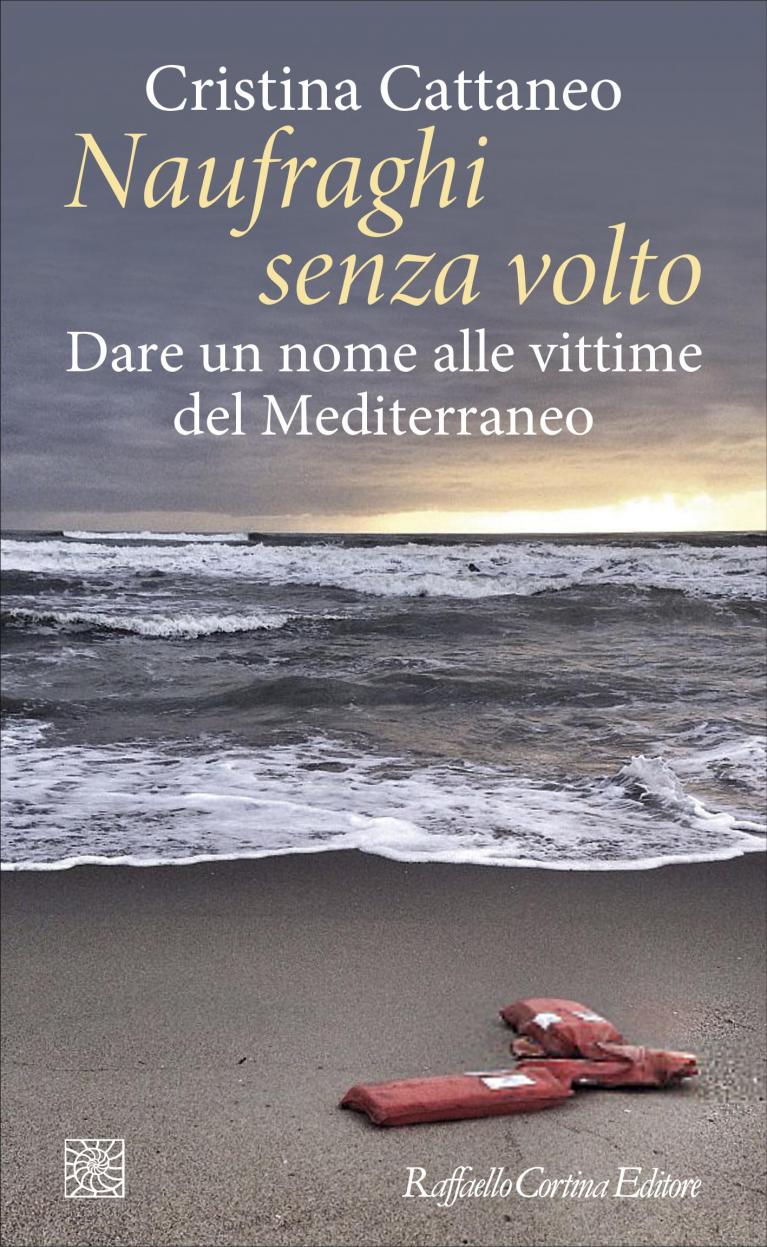

Lavoro in una équipe etnoclinica formata da me, da un medico e da un’antropologa e mi riconosco pienamente nell’esperienza, per quanto diversa, raccontata da Cristina Cattaneo in Naufraghi senza volto. Dare un nome alle vittime del mediterraneo, uscito recentemente per Raffaello Cortina. Senza volto, senza nome; è un fenomeno diffuso nella storia dell’umanità, come scrive Cattaneo nel primo capitolo. Le fosse comuni, le foibe, il massacro degli armeni, dei tutsi – si parla di un milione di morti in poco più di tre mesi –, i crimini in Cambogia, l’ex-Iugoslavia; tutti gli eccidi ricordati e quelli dimenticati. Cattaneo ci rammenta che non si tratta solo di massacro, si tratta anche della seconda perdita, la perdita del nome.

Gran parte dei dispersi sono morti, ma il mancato riconoscimento del cadavere prolunga l’angoscia della perdita perché la alimenta della speranza di un ritrovamento, magari domani, o chissà quando. Fabio Sbattella, in Persone scomparse, uscito qualche tempo fa per Franco Angeli, sostiene anche che queste speranze sono spesso alimentate da circostanze in cui una persona se ne va senza lasciare traccia, ma non muore, come accade nella trasmissione televisiva Chi l’ha visto. Sapere che un padre, un figlio, una madre è viva, anche se non torna, è comunque una consolazione maggiore, rispetto al non sapere. Ci sono poi casi in cui il massacro nelle fosse comuni è tale da potere almeno identificare i nomi degli scomparsi, come accadde nel massacro accaduto in Messico nell’ottobre 2015.

La mancata associazione dei corpi ai nomi è una sorta di seconda espropriazione dell’identità, un taglio del legame familiare, un dolore ineludibile. Per queste ragioni il lavoro di Cristina Cattaneo è fondamentale e dovrebbe essere rinforzato e finanziato, è un lavoro di ricongiungimento familiare dopo la morte, crea la possibilità per autorizzarsi a concludere una perdita, un lutto. Dove il morto non ha nome, bene lo sapevano i nazisti, è maggiore la possibilità che la morte cada nell’indifferenza, per questo le comunità ebraiche hanno svolto un enorme lavoro per la memoria, per il riconoscimento delle vittime: una per una. Qui però, in questi anni, e ben prima di Salvini, si è steso un velo di indifferenza. Tuttavia, in queste vicende, di sistematico non sembra esserci nulla, sembra tutto casuale.

Non c’è un pensiero che pensa a massacrare 170 persone ieri, forse altre 100 oggi. Ci pensa il Mediterraneo, le imbarcazioni che fanno acqua, i criminali scafisti. Noi siamo tutti e solo bystander. Lievemente dispiaciuti per questi “poveri bambini, povere madri, poveri ragazzi”, che fuggono “perché gli va”, come dice, nel suo improbabile italiano, Meloni. Insomma, non c’è un dittatore, né un’istituzione, o un esercito che ha un progetto di massacro, c’è un insieme di circostanze che, assemblate, producono una mostruosa macchina da massacro, un sistema di crudeltà che crea il massacro. Non c’è neppure bisogno di scavare fosse comuni, è il mare che inghiotte queste vittime innocenti, questi bambini, queste giovani donne.

Ci sono invece coloro che ci tengono a prendersi la responsabilità, come l’attuale Ministro degli Interni, amante dei travestimenti da poliziotto. Non ho nulla contro il travestitismo, e mi piacciono le sceneggiate da teatro di varietà. È un modo per pescare consensi all’interno di un modello culturale povero, devastato, dove le case da gioco hanno soppiantato le case editrici, le biblioteche e le librerie. Al bar si sente ormai sussurrare da qualcuno, abitato dall’odio: “Se questi negri muoiono è merito di Salvini”, forse un giorno lo grideranno, perché le masse sono sempre un passo avanti ai loro guidatori. Ma non è vero, Salvini vorrebbe farcelo credere, ma non c’entra nulla. Il “merito” di questa devastazione umanitaria e culturale va ben al di là. Siamo un continente che non conosce più l’accoglienza, che non ricorda la vita dei suoi nonni e bisnonni emigrati nelle Americhe per le stesse ragioni per cui oggi gli africani e gli asiatici vengono in Europa: per sopravvivere. E noi dobbiamo ai nostri emigrati dall’Italia, dal Portogallo, dalla Spagna, dall’Irlanda, dalla Grecia, così come dobbiamo agli schiavi africani deportati dall’Africa alle Americhe, gran parte delle migliori opere artistiche, letterarie, scientifiche degli ultimi cent’anni, dal jazz, al tango, dalla salvaguardia delle democrazie, alla protezione dai totalitarismi.

Il racconto di Cristina Cattaneo è anche un’opera di eccezionale maestria letteraria: più che un saggio, è un insieme di racconti, ma non è una fiction, il testo è del tutto fondato sul piano scientifico. A partire dal terzo capitolo le esperienze vengono nominate e le vicende si infittiscono, scoprendo le potenzialità e i limiti di questo lavoro di riconoscimento: La sfida di Lampedusa (Chi cerca trova) – Le prime identificazioni (“È giusto essere qui”) – I tredici di Catania (“Portano con sé la loro terra”) – Melilli (Una morgue sul mare) – Il Barcone (I morti sono più eloquenti dei vivi) – L’ultimo atto (O solo la fine del primo). È un libro da leggere, è necessario.