Sulla soglia della trascendenza / Barlumi d'altrove: racconti spirituali

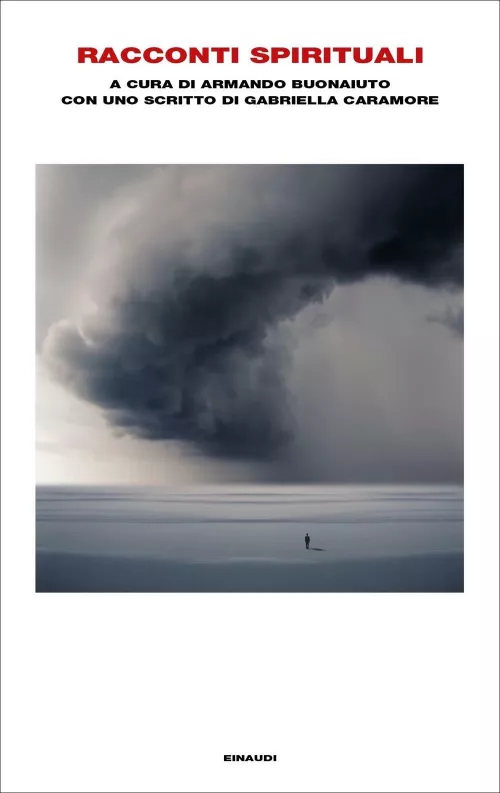

«Una piccola figura umana si trova al cospetto di un'enormità indefinita dove terra, mare e cielo si fondono: da una parte l'ordinaria misura dell'uomo e, tutt'intorno a lui, una dismisura senza appigli». Nella nota introduttiva alla raccolta Racconti spirituali (Einaudi) il curatore, Armando Buonaiuto, descrive l'immagine di copertina del libro da lui voluta perché vi si ritrova l'atmosfera del dipinto di Caspar David Friedrich Monaco in riva al mare. Si tratta di una fotografia di Philip Mckay perfetta allo scopo, perché evoca molto bene il senso della parola spirituale. Un uomo, tanto piccolo da distinguersi appena, fronteggia un'immensità vuota, da cui proviene un vago senso di pericolo, qualcosa che inquieta, ma che ancora di più affascina e attira. L'uomo piccolissimo ci si avventura, si dirige deciso verso l'orizzonte diventando il fulcro di tutta la scena. Almeno così sembra a me.

Un racconto sappiamo dire tutti cosa sia; è un breve testo letterario. Di un racconto spirituale, invece, è molto più difficile dirlo. Me lo sono chiesta anch'io prima di leggere questo bel libro che raccoglie diciassette racconti e una poesia (di Natalia Ginzburg) di autori italiani e stranieri tra fine Settecento e i giorni nostri. Gabriella Caramore nello scritto posto a introduzione del libro, La parola efficace, riprende l'interrogativo e risponde che forse proprio alla «spinta che muove il vivente a uscire da sé per incontrare l'altro – o l'universo – …possiamo attribuire oggi il nome di narrazione spirituale». Confessando di avere sempre provato un certo fastidio nei confronti della parola per i molti usi «chiesastici» o troppo generici, o per l'automatica contrapposizione a corporale, con una nota più o meno dispregiativa nei confronti di quest'ultimo, Caramore suggerisce che si possa recuperare il senso originario della parola come un riferirsi a «qualcosa che attiene massimamente a ciò che vive», al soffio donatore di vita e di senso. Propone dunque di considerare spirituali tutte le forme del narrare «che svelano una qualità intima del vivente…, che spalancano uno squarcio di realtà in una piega della vicenda terrestre, che lanciano un invisibile ponte tra ciò che si annida nel cuore umano e ciò che lo supera, lo trascende, e lo ignora».

Armando Buonaiuto, che da anni cura il Festival di Spiritualità di Torino e perciò ha più familiarità e un'attitudine meno diffidente verso questo aggettivo, ci dice cos'è per lui un racconto spirituale spiegando come ha selezionato quelli da inserire nella raccolta. Il criterio, ovviamente, non può che essere soggettivo, afferma, quindi ha scandagliato la sua memoria di lettore scegliendo quei brani dai quali si è sentito, allo stesso tempo, catturato e liberato; «quando durante la lettura, mi è accaduto di sperimentare su di me queste due condizioni, ho avuto la certezza di trovarmi nel mezzo di un racconto spirituale». E nessuna delle due condizioni – essere catturato ed essere liberato – è tranquillizzante. Soprattutto non lo è la libertà che «scompagina» le certezze, come fa, nel racconto di Giovannino Guareschi, Sciopero dei professori, Campora, l'allievo che l'insegnante considerava il più asino della classe e che, invece, vedeva la bellezza della natura dove lui vedeva solo squallore, e riusciva, in silenziosa contemplazione, a «pensare tante cose». Per questo credeva che fosse più importante pensare sotto la pioggia che non tornare a casa a studiare.

«Tutti gli autori e le autrici di questi racconti, in ogni caso, hanno dato spazio a una dimensione che oltrepassa la nostra scala di grandezza». È sulla soglia della trascendenza che questi racconti portano il lettore, facendogli percepire un lampo di grazia che illumina il grigiore della vita del protagonista o gli rivela un'opacità di cui fino a quel momento era inconsapevole. Lungi dall'essere rassicurante, la grazia è dismisura che scombussola, colpo che scuote e colpisce duramente, avverte Buonaiuto citando Flannery O'Connor che di questo fa il tema di molti racconti famosi, e ne parla anche da un punto di vista più personale, come di esperienza vissuta, in molte lettere (F. O'Connor, Sola a presidiare la fortezza, Einaudi).

E non sempre la grazia è accolta; può essere rifiutata, può spingere all'imprecazione anziché alla preghiera, alla violenza anziché alla gratitudine. Oppure può essere totalmente fraintesa, come nel racconto di Jorge Luis Borges in cui un fattore e i suoi figli crocifiggono un giovane, Baltasar Espinosa, che, rimasto bloccato nella fattoria per lo straripamento di un fiume, per ingannare il tempo aveva letto per loro l'unico libro trovato in casa, Il Vangelo di Marco, che dà il titolo al racconto.

ph. Gianfranco Gallucci

Il trait-d'union tra le storie è l'incontro con il mistero e, nei commenti ai testi che inserisce alla fine di ogni gruppo di racconti, il curatore non teme di suggerire un nome per quel mistero, affiancando ai protagonisti personaggi e figure dell'Antico e del Nuovo Testamento, da quelli richiamatigli alla mente. Così, ad esempio, il professore di Campora rievoca Zaccheo che guarda Gesù da lontano; Baltasar Espinosa Gesù, come pure Hannes l'umile «saggio eremita» del racconto di Hesse; o un episodio, come nel racconto di John Fante la cena tra Mike e suo zio gli ricorda la cena di Emmaus; o anche solo una frase, e allora il racconto di Raymond Carver in cui un ospite cieco insegna a un vedente a disegnare una cattedrale (e dunque gli insegna a vedere con occhi diversi da quelli del corpo) fa risuonare le parole evangeliche: può un cieco guidare un altro cieco? E la risposta questa volta è sì.

Il mistero dell'uomo di fronte a quello che lo trascende, ma anche il mistero di Dio stesso. Chi è? Com'è fatto? Non possiamo saperlo, come titola l'unica, bellissima, poesia presente nella raccolta, di Natalia Ginzburg e, commenta Buonaiuto, forse «la cosa più onesta da dire circa le sembianze di Dio [è] che, semplicemente, non possiamo saperne nulla». Però qualcosa ne viene detto, qua e là, non solo nella poesia di Ginzburg in cui appare la possibilità di un Dio debole e bisognoso d'aiuto che subito richiama alla mente una frase di Etty Hillesum, grandiosa nella sua semplicità: «Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l’unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio» (Etty Hillesum, Diario, Adelphi). Ma anche nella storia di una stranissima e caotica creazione, Il racconto delle mani di Dio di Rainer Maria Rilke, in cui dalle mani impacciate e disubbidienti di Dio sfugge l'uomo che sta modellando e gli cade, non ancora del tutto finito, sulla Terra. E da quel momento lo sguardo divino lo cerca, scruta ovunque per capire com'è quella creatura scivolatagli di mano. Ecco allora che l'essere umano, annota Buonaiuto, «non cade per propria colpa, ma per colpa del creatore, e il problema non sta nella sua ambizione di saperne quanto Dio, ma nell'impossibilità da parte di Dio di saperne di più sulla forma dell'essere umano».

Sotto lo sguardo di Dio deve stare ogni cosa, per avere il suo posto nel mondo e perché ogni dolore possa trovare un senso ed essere consolato. Questo sembra narrare Olga Tokarczuk, scrittrice polacca che ha vinto il Nobel per la letteratura nel 2018, nel Presepe di Bardo, curato con amorevole materna cura da una madre che ha perso il marito e il figlio neonato, e che verrà distrutto in una prevedibile catastrofe naturale. Nel presepe, l'asino e il bue si chiedono, a un certo punto, «ma il Dio degli uomini è nato anche per gli animali?». Con altre parole Buonaiuto si pone la stessa domanda: «L'umano bisogno di conforto non reclama forse un aggettivo più ampio, che possa definire non solo la nostra fame di sollievo, ma quella di tutti i viventi?». Citando il filosofo inglese Jeremy Bentham, ci ricorda che la nostra uguaglianza con gli animali non va cercata nella parola o nella ragione ma nel fatto che entrambi possiamo soffrire.

Diversi animali soffrono in questi racconti. Giu, il giovane mulo di cui narra Vasilij Grossman, che tira un carro d'artiglieria insieme a un compagno più vecchio a cui la fatica sembra avere già da tempo spezzato l'animo, ferocemente incitato a colpi di frusta da un mulattiere indifferente, poco alla volta soccombe anche lui alla stessa indifferenza, pietrificato in un'insensibilità che gli permette di sopravvivere. D'altra parte, ormai non gl'importa, vivere o morire è lo stesso. Poi, al posto del compagno stramazzato, gli viene affiancata una cavalla dall'espressione cattiva, minacciosa, che addirittura cerca di tirargli un calcio. Ma Giu resta indifferente. Quando però il mulattiere li colpisce violentemente entrambi, tra i due corre uno sguardo. È un inizio di comprensione. Giu cerca di tirare inarcando la schiena, perché l'imbracatura pesi meno sulla cavalla. Alla fine, arrivati alla meta e slegati, mentre mangiano allo stesso secchio, la cavalla appoggia il muso sul suo collo e gli sfiora l'orecchio. Il mulattiere ne ride facendo un'osservazione volgare, ma un compagno gli dice: «No, guarda meglio, stanno piangendo tutti e due». L'asino e la cavalla piangono insieme, un pianto dolce, di vicinanza; ecco allora che «in quel mare di indifferenza universale si era formata una piccola fenditura, una piccola crepa» da cui poteva di nuovo fare capolino la speranza.

E un altro animale soffre la pena che per noi è la più grande di tutte, la morte di un figlio, dell'unico figlio. La racconta Federigo De Benedetti, in Il montone, offrendo una rilettura del sacrificio d'Isacco narrata dal punto di vista del padre dell'agnello offerto al posto del figlio da Abramo. Leggendola mi è venuta alla mente un'altra interpretazione – con queste parole nella tradizione talmudica si affiancano le successive interpretazioni ai racconti, per poterle mantenere tutte, senza escluderne alcuna, perché ognuna porta in sé una parte di verità. Nel testo biblico è scritto che durante il cammino verso il monte Isacco continua a chiedere dove sia l'agnello per il sacrificio e quando Dio ferma la mano di Abramo, questi si guarda intorno in cerca della vittima che sostituirà il figlio, ed ecco, vede un ariete (o un montone, il senso non cambia) con le corna impigliate in un cespuglio e lo sacrifica. L'altra interpretazione si sofferma su questo: la vittima designata è l'agnello, ma la vittima effettiva è il padre dell'agnello. Questo assume un senso particolarmente forte nel commento cristiano dell'evento, letto come profezia dell'incarnazione e offerta di sé del Padre nella persona divino-umana di Gesù.

In chiusura, il racconto di Chandra Livia Candiani guarda in faccia la morte e il suo scandalo con un dolore il cui esito è molto diverso da quello fatto da rimorso e rimpianto del racconto di Dino Buzzati, I due autisti. Ricordando la morte della sorella, Candiani sussurra con la sua bella voce di antica bambina: «Non so cosa diventerai, sorella mia, ma so che sei in viaggio», perché «la morte è un altro tipo di nascita».