L’esperimento / Perifrasi del concetto di fame di Leo Spitzer

Una breve premessa, con licenza di anacronismo effettivo e di mancanza di attinenza soltanto apparente. Tra il 1944 e il 1945, nel Lager di Buna-Monowitz, Primo Levi fu partecipe di un esperimento sull’umanità. Ecco in proposito un passaggio del suo primo, celebre libro che dice come, da giovane uomo versato per la scienza, egli ne fosse consapevole: “Vorremmo far considerare come il Lager sia stato, anche e notevolmente, una gigantesca esperienza biologica e sociale. Si rinchiudano tra i fili spinati migliaia di individui diversi per età, condizione, origine, lingua, cultura e costume, e siano quivi sottoposti a un regime di vita costante, controllabile, identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni: è quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire che cosa sia essenziale e che cosa acquisito nel comportamento dell’animale-uomo di fronte alla lotta per la vita”. Le cavie di esperimenti simili furono innumerevoli, come si sa, nella quasi totalità messe nella condizione di non poterne riferire. Con Se questo è un uomo, Levi diede forma letteraria anche al protocollo dell’esperimento del Lager. Mostrò così come la fame vi fosse fattore di rilievo: “Dopo quindici giorni dall’ingresso, già ho la fame regolamentare, la fame cronica sconosciuta agli uomini liberi, che fa sognare di notte e siede in tutte le membra dei nostri corpi”. E, a commento dell’opera, Cesare Segre potè di conseguenza dire che “mai la fame fu rappresentata così icasticamente”.

Trenta anni prima degli eventi riferiti in Se questo è un uomo, altri italiani avevano “impreso a parlare la lingua della fame”: così scrisse uno di loro che poi aggiunse “che se aspetto il pane che mi mandate voi altri vengo professore”. Occasione didattica fu la Grande guerra. Anche costoro si trovarono in uno stato di costrizione della libertà: ospiti di Lager, sebbene per ragioni diverse da quelle che avrebbero condotto Levi nei pressi di Auschwitz. Con una lingua siffatta provarono a comunicare la loro condizione, come si è appena visto, oltre che ovviamente a esprimerla e qualche parola è necessaria a spiegare il perché.

La Grande guerra fu evento bifronte: ultimo di una fase della storia che con esso appunto finiva; primo di una fase che che con esso appunto cominciava. Insieme con le condizioni per la messa in opera di carneficine immani e fin lì inaudite, vigevano ancora tra le parti in conflitto convenzioni di decenza, se così si può dire, con l’insopprimibile tasso di ipocrisia che la decenza porta sempre con sé. Così, a coloro che, arrendendosi in azioni di guerra, cadevano in mano del nemico era concessa e garantita la facoltà di restare in contatto con i loro cari lontani, pur sotto lo stretto controllo di un’ovvia censura, oltre che per rassicurarli sulla propria sorte, per chiedere sostegno e, nel caso specifico, l’invio di qualcosa da mettere sotto i denti. Ai famigliari, gli italiani costretti nei campi all’uopo allestiti dall’Austria-Ungheria destinavano lettere spesso sgrammaticate, quasi sempre dolenti e imploranti, talvolta bizzarre e perfino ironiche, fino a casi di schietto umorismo, come quando (e la notizia fu riferita a quanto pare anche dal Corriere della sera), nell’indicazione dell’indirizzo del mittente, un Kriegsgefangenenlager, ‘Campo dei prigionieri di guerra’, comparve come Crist che fam de lader.

A rendere accidentato il canale che la comunicazione attraversava, a impedire che rimanesse integra, a far sì che il messaggio giungesse smorzato, contribuì un giovane filologo: Leo Spitzer, nato a Vienna nel 1887 da una cospicua famiglia ebrea e, per studi, brillante allievo di Wilhelm Meyer-Lübke, all’epoca la massima autorità nel campo della linguistica romanza. Con la guerra, Spitzer era stato chiamato a prestare servizio come ufficiale nell’esercito della monarchia asburgica. Con tipico incarico pulito da intellettuale, in virtù delle sue competenze, era stato messo a dirigere uno dei cinque gruppi incaricati della censura: “Leiter einer der fünf Zensurgruppen”. Il gruppo di Spitzer aveva appunto in cura la corrispondenza dei prigionieri italiani (oltre che quella dei militari di lingua italiana dell’esercito imperial-regio). Con sottoposti e collaboratori, Spitzer procurava così di cassare nelle lettere di quei disgraziati, insieme con altro ritenuto censurabile, ogni accenno alla fame, anche il più opinabile o criptico: i prigionieri si facevano infatti ben presto consapevoli del fatto che in proposito le loro lettere erano sottoposte a censura, quasi che protestare la loro fame fosse rivelazione di un segreto militare. E tale in effetti era.

Il campo nemico esercitava una censura speculare della corrispondenza in arrivo (oltre che ovviamente di quella in partenza). Farvi giungere testimonianze copiose ed esplicite del fatto che in Austria-Ungheria i prigionieri pativano la fame avrebbe significato fare sapere che anche i militari dell’esercito austro-ungarico la pativano. Per principio e per le convenzioni di cui si diceva, gli uni e gli altri erano (o avrebbero dovuto essere) trattati alla stessa stregua dal punto di vista alimentare e non solo. Una potenza belligerante che non fosse riuscita a tenere un simile impegno e le cui armate, per unanime testimonianza dei prigionieri, fossero ridotte alla fame avrebbe dato l’impressione d’essere allo stremo.

Era divenuto questo in effetti lo stato dell’Austria-Ungheria dopo alcuni anni di guerra. Insieme con la Germania, era sottoposta dal nemico a un blocco degli approvvigionamenti molto efficace, oltre che fin dal principio bersagliata, sempre in compagnia dell’alleato, con sonore e propagandistiche accuse di crudeltà, nella conduzione della guerra. A queste, le proteste degli affamati prigionieri avrebbero procurato ulteriore destro, giungendo in patria. Pur se a gradi diversi, in Austria-Ungheria pativano così la fame non solo i prigionieri, non solo l’esercito, ma anche gran parte della popolazione civile. E, sul tema delle notizie di crudeltà belliche amplificate o smorzate dalla propaganda, la circostanza sarebbe risultata spaventosamente palese alla fine della guerra, quando i morti per condizioni alimentari intollerabili si sarebbero contati a centinaia di migliaia.

Insomma, da buon soldato, ispezionando corrispondenza, senza il rischio di spargere il suo sangue sui sanguinosissimi scenari bellici cui venivano destinati molti suoi coetanei, il giovane ufficiale, specialista di lingue neolatine, combatteva a Vienna sul fronte della guerra psicologica e della propaganda. Assolvendo al compito, non perdeva di vista tuttavia la sua specialità e le prospettive di studio procurategli dall’incarico.

Prima di annichilire le espressioni della fame dei prigionieri italiani, Spitzer le trascriveva pertanto nei suoi quaderni, così come le leggeva. Di fronte a quel materiale che gli passava abbondantissimo sotto gli occhi e tra le mani, aveva immediatamente concepito un progetto: renderlo durevole, grazie e in onore alla scienza. Progetto e comportamento paradossali, a pensarci bene, ma non diversamente da molti altri umani, che per collezionare e conservare qualcosa di vivente procurano, imbalsamandolo, di farlo sortire dalla vita nella quale ha un valore.

Pochi anni dopo, in proposito, Spitzer avrebbe scritto: “Lavorando per la censura, commessi, contabili, studenti hanno imparato i metodi della critica testuale dell’ermeneutica come li padroneggiavano altrimenti soltanto i filologi di professione – un risultato singolare dell’adattamento alle esigenze più astruse tipico dei tempi di guerra. Così, se è pur vero che inter arma silent Musae, abbiamo potuto dimostrare come, d’altro canto, anche un mestiere tanto poco intellettuale come la guerra debba ricorrere alla musa della scienza”.

L’ironia non faceva difetto al giovane studioso che, del resto, per tutta la sua vita sarebbe stato anzitutto un uomo di spirito: il suo cinquantennale impegno scientifico è in fondo riconducibile per intero a tale attitudine. In quelle parole, c’è un filo di irrisione rivolto all’immortale supponenza degli eruditi di tutte le accademie e se ne può sorridere, se la si pensa sotto la penna di un uomo cui negli anni successivi alla Grande guerra non mancarono appunto né voglia né occasioni di manifestare sentimenti anticapitalisti, antimilitaristi e democratici. C’è però anche la spericolata acutezza d’una Musa della scienza non (più) silente “inter arma” dall’eco sinistra e agghiacciante, al di là delle intenzioni di chi vi si produsse e della sua probabile inconsapevolezza. Dopo i fasti del Manhattan Project la faccenda è divenuta lampante. Non era forse necessario averli vissuti tuttavia per cominciare a cogliere, a Grande guerra già conclusa, il rapporto tra scienza e potere e tra il progredire dell’una e l’esercizio della violenza da parte dell’altro: un rapporto inscindibile e vivacemente produttivo, per ambedui i contraenti, non solo durante gli eventi bellici, che di quella violenza, permanente, sono solo fasi parossistiche.

La guerra era appunto finita da poco e il disegno privato e scientifico di Spitzer venne appunto a compimento. Nel 1920 compare una monografia, che lo stesso autore, con riferimento alle dimensioni, definì un “mattone”: Die Umschreibungen des Begriffes “Hunger” im Italienischen. A quasi cento anni da quella uscita, l’opera viene oggi pubblicata in italiano dal Saggiatore, nella traduzione di Silvia Albesano e per la cura di Claudia Caffi: Perifrasi del concetto di fame. La lingua segreta dei prigionieri italiani nella Grande guerra. La pubblicazione è accompagnata anche da saggi che situano l’opera nel contesto e nelle condizioni della sua produzione. Un’operazione culturale del massimo merito e da considerare, visti i tempi, come eccezionale.

Dei tre libri che il filologo austriaco pubblicò nel volgere di un triennio, mirabile per l’italianistica, questo era rimasto l’unico accessibile solo a chi, frequentando una biblioteca che ne avesse una copia, fosse capace di leggerlo in originale. Gli altri sono Italienische Kriegsgefangenenbriefe e Italienische Umgangssprache. Il primo fu tratto anch’esso dall’esperienza bellica di cui si è appena riferito ed era comparso or sono quattro decenni nella traduzione di Renato Solmi, per Boringhieri: Lettere di prigionieri di guerra italiani. Di recente è stato riproposto dal Saggiatore, arricchito da una nuova presentazione e da alcuni saggi di commento. Spitzer aveva in gestazione il secondo già prima dello scoppio della Grande guerra. Il medesimo editore l’ha pubblicato una dozzina d’anni fa, nella traduzione di Livia Tonelli, sotto il titolo, forse bello, certamente poco fedele, di Lingua italiana del dialogo.

Insomma, come si vede, in quegli anni il giovane filologo ebbe un’attenzione molto originale per l’espressione italiana, colta in suoi aspetti tutt’altro che canonici. Tale attenzione produsse risultati per i quali non solo l’italianistica, ma anche la linguistica romanza ha da essergli grata. Complessivamente, il maggiore è forse il suo contributo decisivo e precorritore a una consapevolezza che solo nei decenni successivi sarebbe divenuta solida tra gli studiosi. Nell’area linguistica italo-romanza, già all’epoca, tra l’alta lingua letteraria, da un lato, e la variegata frammentazione dialettale, dall’altro, non c’era il vuoto o solo un sedimento inerte. C’era al contrario una lingua viva, dai tratti generali sufficientemente riconoscibili, che non ci volle molto a definire popolare.

L’italiano quale oggi lo si pratica deve qualcosa alla Grande guerra: il terzo capitolo della Storia linguistica dell’Italia unita di Tullio De Mauro è in proposito eloquente. Per la comunità nazionale, fu il primo evento moderno di massa e perciò un anticipo (certo molto doloroso) e la seminale prefigurazione, se non l’inquietante preparazione di eventi di massa successivi: i movimenti migratori, la scolarizzazione generalizzata e l’avvento dell’evo dell’informazione e della comunicazione.

La vicenda intellettuale di Spitzer dice d’altra parte che non solo l’italiano, ma anche le discipline storico-linguistiche di cui esso era ed è oggi palestra devono parecchio a quel conflitto e, di conseguenza, che esse devono qualcosa anche alla (espressione della) fame dei prigionieri di guerra italiani: “Grazie al lavoro che segue, la permanenza obbligata [non sfugga l’eufemismo, NLF] degli italiani nel nostro paese avrà reso alla scienza un servizio analogo alle registrazione effettuate col grammofono dal professor von Ettmayer e dal dottor Hans Pollak nei nostri campi di prigionia italiani”. Ecco appunto cosa scrive il consapevole Spitzer nella sua introduzione, testimoniando di avere dedicato all’espressione della fame cure feconde e appassionate, da nemico che più amico non avrebbe potuto essere o il contrario, secondo che si adotti il punto di vista dei suoi colleghi filologi o quello dei prigionieri. La monografia è del resto del massimo interesse. Vi sono raccolti dati curiosi e innumerevoli, che ancora oggi meritano d’essere meditati. Il commento che a essi destina il raccoglitore è acuto e articolato, anche se irrefragabilmente mette in luce come al suo spirito fosse purtroppo estranea ogni idea di sistema: insomma, di fronte a tanto ben di Dio (ci si perdoni la volgare boutade), un vero peccato, per la linguistica, che in Leo Spitzer non ci fosse anche solo un po’ di Roman Jakobson.

I pregi del libro furono anche riconosciuti da una recensione molto tempestiva di Cesare Foligno, che al tempo stesso non mancò di esprimere in modo premonitore l’imbarazzo che ne suscita la lettura: “Ai lettori desiderosi di apprezzare l’opera voluminosa del dottor Spitzer si richiede uno sforzo. Devono infatti soffocare nei loro cuori la voce di un’umanità sofferente. Di primo acchito, ripugna cogliere questo Leiter einer der fünf Zensurgruppen mentre ispeziona le lettere e le cartoline destinate dai prigionieri italiani in Austria ai loro famigliari non tanto col distacco del censore chiamato a svolgere un doloroso dovere, quanto col giubilo del filologo che raccoglie festevole i dati fornitigli da un esperimento che egli considera benvenuto: quello in cui centinaia di poveri cristi patiscono la fame. Al suo lettore, il dottor Spitzer non consente peraltro di distrarsi dall’immagine di questi censori ‘intellettuali’ soddisfatti di se stessi, che immaginiamo comodi, in una stanza ben riscaldata, intenti a celebrare l’abilità personale e i metodi disciplinari che consentono loro di annichilire ogni rappresentazione, anche la più scolorita, dei bisogni dei prigionieri […] anche se, con espressioni piene di cautela, il dottor Spitzer ammette con se stesso che le condizioni nei campi di prigionia erano forse peggiori di come avrebbero dovuto essere”. Ecco appunto riapparire, nelle parole di Foligno, il riferimento all’esperimento, con cui si era aperto lo scritto presente. Da parte di quel precoce recensore, un riferimento oltremodo giustificato e ancor più giustificato oggi.

La monografia di Spitzer si apre infatti con una riflessione metodologica su ruolo e possibilità dell’esperimento nelle scienze dello spirito che, più delle infinite curiosità di cui il libro pullula, merita a questo punto e prima di concludere di essere riferita: “In linguistica è sempre mancata la possibilità di fare esperimenti [l’enfasi è dell’autore, NLF]. Per individuare i nessi causali le scienze naturali possono, variando in modo sistematico le condizioni di partenza (cioè mediante un esperimento), rilevare i risultati dei cambiamenti, mentre la ricerca linguistica deve sempre prendere atto dei risultati e ipotizzare tutt’al più in modo speculativo il fattore da variare. La guerra ha avviato “esperimenti” negli ambiti più disparati: in guerra – afferma Kammerer [...] – «è la natura stessa ad aver fatto un enorme esperimento sociologico [l’enfasi è dell’autore, NLF]: ha alterato condizioni originarie, incanalate nei loro binari consueti, mettendo in contatto componenti di due popoli altrimenti non confinanti. Una manciata di prigionieri italiani afferrati dal vento tempestoso della guerra e dispersi nel bel mezzo di zone tedesche o slave, lì detenuti e costretti a vivere in un clima estraneo, costretti a intrattenere rapporti – per quanto miseri – con il paese straniero; che stupefacente trapianto sociale, che innesto foriero di conoscenza sul corpo dei popoli!»”. La lineare traiettoria dell’ideologia della modernità, così ben espressa in tali parole e, come si vede, sottoscritta da Spitzer, avrebbe procurato metodi più perfezionati e, trascorsi solo un paio di decenni, con l’operante l’ausilio di una nuova guerra, tali metodi avrebbero consentito alle scienze dello spirito la messa in opera di esperimenti ancora più strabilianti. Al di là della disperata e varia lingua italiana degli affamati, il libro di Spitzer permette quindi di osservare anche (e non si vuol dire soprattutto) Spitzer medesimo, il fortunato osservatore di “una gigantesca esperienza biologica e sociale”, cogliendone il punto di vista. Permette di cogliere la prospettiva dello scienziato mentre lo scienziato osserva la fame, nelle sue varie espressioni, cioè proprio mentre osserva il tratto caratterizzante che trenta anni dopo sarebbe stato colto nel Lager da Primo Levi: da un punto di vista differente, com’è appena il caso di ricordare.

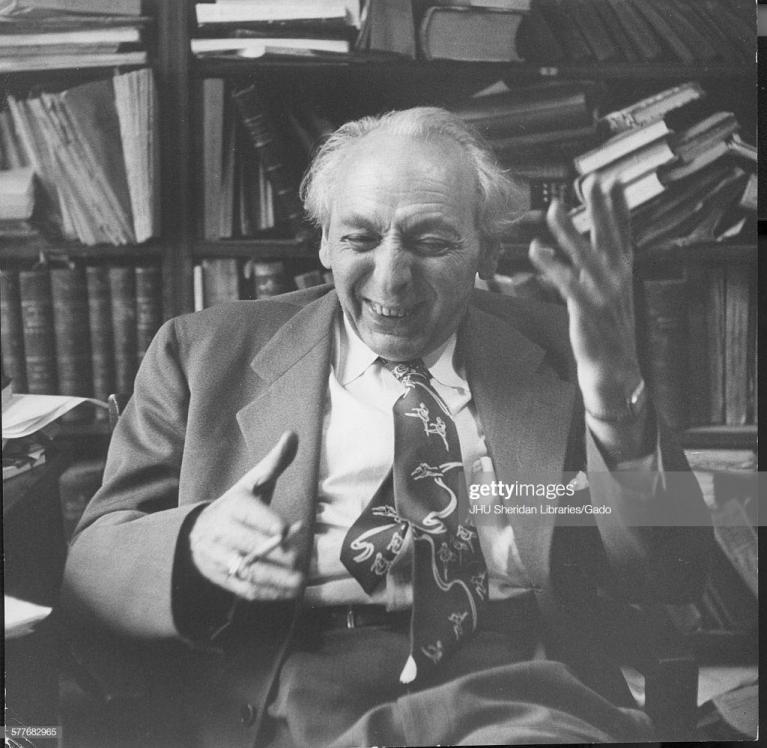

Nell’insospettabile dominio della filologia, a chi legge oggi in italiano Perifrasi del concetto di fame e, con attitudine differente da quella della vispa Teresa, non va solo a caccia di curiose farfalle, la lettura permette quindi di sapere cosa pensasse di temi siffatti non soltanto un grande studioso ma anche un uomo di cultura dall’intelligenza straordinaria, progressista e molto spiritoso. Un uomo che, nel secondo decennio del Novecento, stava uscendo dall’esperienza di una spaventosa carneficina e i cui otia non erano, nell’occasione, per nulla indipendenti da tale carneficina. Un uomo che, quarantanni dopo, nel maggio del 1960, riassumeva il suo magnifico percorso di raffinato studioso davanti a un pubblico italiano. Professore di filologia romanza a Baltimora, lo faceva come ospite dell’Università di Roma, in quella che – ovviamente ne era ignaro – sarebbe stata la sua ultima lezione: una morte inopinata lo avrebbe infatti colto in Versilia, alla fine dell’estate. E nell’occasione diceva appunto, forse con un più di un filo di ironia: “mi volsi [infine] alla poesia italiana o, per meglio dire, vi ritornai, dato che nella mia giovinezza avevo trattato la poesia così evidente nelle lettere di prigionieri di guerra italiani durante la prima guerra mondiale”. Leo Spitzer, bisogna che lo si ammetta, era un uomo di spirito.