Buon Natale / Undula, un racconto inedito di Bruno Schulz

Il malinconico e timido Bruno Schulz (1892-1942), uno dei più straordinari scrittori del Novecento, è quell’ometto dall’aria sconsolata che, nel suo disegno intitolato Undula (1921), segue un’elegante e altezzosa signora che porta a spasso il suo cagnolino nei pressi della grande Sinagoga della città polacco di Drohobycz. Schulz è stato l’autore delle raccolte di racconti, da lui stesso illustrate, Sklepy cynamonowe (Le botteghe color cannella, 1934) e Sanatorium pod Klepsydrą (Il sanatorio all’insegna della clessidra, 1937), presenti nell’edizione italiana delle opere complete (Le botteghe color cannella, Einaudi 2001), nonché del mitico romanzo Il Messia, andato purtroppo perduto durante la guerra assieme al suo autore, barbaramente ammazzato per strada da un ufficiale nazista.

La signora altera, di nome Undula, compare in una delle venti incisioni che compongono il suo primo racconto in forma di disegni con didascalie: Xięga Bałwochwalcza (Il Libro idolatrico, 1920). Le immagini risentono, nella deformazione dei personaggi, dell’influenza del pittore e scrittore austriaco Alfred Kubin (1877-1959). Per molto tempo Bruno Schulz rimase incerto se fare il pittore o lo scrittore. All’amico scrittore e pittore Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939) in un’intervista confessò la sua precoce passione per il disegno: “I primordi del mio disegnare si perdono in una foschia mitologica. Non sapevo ancora parlare, e già ricoprivo tutti i fogli e i margini delle gazzette di scarabocchi, i quali destavano l’attenzione dell’ambiente circostante. All’inizio erano soltanto carrozze con cavalli. L’andare in carrozza mi appariva carico di significati e di recondita simbologia. Attorno al sesto, settimo anno di vita ricorreva nuovamente nei miei disegni il motivo della carrozza, con il mantice sollevato, i fanali fiammeggianti, che parte da una foresta notturna. Quell’immagine fa parte del ferreo capitale della mia fantasia, è come la matassa dalla quale si sprigionano in profondità molte fila. Sino ad oggi non ho esaurito il suo contenuto metafisico. La vista di un cavallo di vetturino non ha perso, sino ad oggi, di fascino e sconvolgente potenza”.

Schulz si ispirava ai libri erotici collezionati dal suo amico Maximilian (Mordechai) Goldstein (1880–1942), propretario di una copia del Libro idolatrico e per il quale Schulz aveva disegnato un ex-libris (1920) ad alto contenuto erotico, orlato di donne discinte che schiacciano, assieme a un beffardo scheletro, un omino nudo assai simile al ritratto dello stesso Schulz. Motivi diversi (mitologici, letterari e biblici) compongono queste scene che rappresentano il dominio della donna sull’uomo. Un corteo di ominidi, tra i quali compare sempre anche Schulz, striscia adorante ai piedi di figure femminili belle, sicure di sé, sessualmente disinibite. Questo libro è la prima storia autobiografica di Schulz: la rappresentazione in chiaroscuro di un’arzigogolata visione del mondo che avrà bisogno delle parole, manipolate in una “prosa poetica”, per essere compiutamente espressa.

Il primo libro di racconti di Schulz, Le botteghe color cannella, uscì nel 1933 grazie all'interessamento di alcuni amici che fecero vedere alla scrittrice Zofia Nalkowska (1884-1954) le carte che Schulz teneva nel cassetto. Il titolo del libro, secondo le intenzioni dell’autore, doveva essere Ricordi del padre, ma fu lo psicologo Stefan Szuman (1889-1972), al quale Schulz fece leggere i primi racconti, a suggerirgli il titolo definitivo, riprendendo quello del “racconto più abbagliante”. Schulz spiegò così il suo libro: “Considero Le botteghe color cannella un romanzo autobiografico. Non solo perché è scritto in prima persona e per il fatto che vi si possano intravedere certi avvenimenti e vicissitudini dell’infanzia dell’autore. Le botteghe sono autobiografia o piuttosto genealogia spirituale, genealogia kat’exochen, poiché presentano la genealogia spirituale sino alla profondità, dove sconfina nella mitologia, dove si perde nel delirio mitologico”.

Il secondo volume, Il Sanatorio all'insegna della Clessidra, fu pubblicato nel 1937 con 42 illustrazioni dell’autore. Questo libro è la sintesi dell’opera letteraria e pittorica di Schulz, che volle fortemente questo genere di connubio. Schulz era ormai definitivamente cosciente che disegno e scrittura fossero per lui elementi dello stesso processo creativo.

Scettico sulle possibilità di conoscenza umane, Schulz aveva dato libero sfogo alla fantasia e alla “mitizzazione” della realtà. Di se stesso Schulz scriveva: “L’autore si sente vicino al modo di sentire dell’Antichità, ritiene di aver tratto la sua creazione, il suo fantasticare ed elucubrare da una visione pagana della vita”. Nell’infinita varietà dei suoi aspetti, l’opera di Schulz ha una sua unitarietà. I racconti, assieme ai disegni, costituiscono un Libro: una sorta di Bibbia dell'infanzia perduta e delle ossessioni mai sopite.

L’immaturità stava alla base della creazione letteraria e artistica di Schulz ed era l'obiettivo della sua lotta esistenziale: “Mi sembra che il genere d'arte che mi sta a cuore, sia proprio una regressione, sia un’infanzia reintegrata. Se fosse possibile riportare indietro lo sviluppo, raggiungere di nuovo l’infanzia attraverso una strada tortuosa – possederla ancora una volta, piena e illimitata – sarebbe l'avveramento dell’‘epoca geniale’, dei ‘tempi messianici’, che ci sono stati promessi e giurati da tutte le mitologie. Il mio ideale è ‘maturare’ verso l'infanzia. Questa sarebbe l'autentica maturità”.

Bruno Schulz era nato a Drohobycz, nella Galizia orientale (oggi Ucraina): un cittadino, ebreo di lingua polacca, dell’Impero austroungarico. Era figlio del mercante di stoffe Jakob e di Henrietta Hendel Kuhmarker. Aveva un fratello maggiore, l’ingegner Izrael “Izydor” Schulz, che tra l’altro gestiva un pionieristico cinema (l’“Urania”), e una sorella, Hania, diventata pazza e ossessionata da strane visioni dopo il suicidio del marito, che l’aveva lasciata in povertà e con due figli. Brunio, come veniva chiamato in famiglia, trascorse tutta la vita a Drohobycz, tranne brevi soggiorni a Varsavia, Cracovia e Vienna, e una puntata a Parigi (nel 1938).

L’amico scrittore Witold Gombrowicz (1904-1969) così lo descrisse impietosamente: “Gnomo, minuscolo, dalla testa enorme, quasi troppo spaurito per aver il coraggio di esistere, era un espulso dalla vita, uno che sguscia furtivo, sul margine. Bruno non riconosceva a se stesso alcun diritto all'esistenza e cercava il proprio annichilimento: non che sognasse il suicidio, soltanto tendeva al non essere con tutto il suo essere. A mio avviso, in quella tendenza non c'era alcun senso kafkiano di colpa, ma piuttosto l'istinto che impone a una bestia malata di scansarsi, di ritirarsi in disparte”. Schulz invece si vedeva rassomigliante a un cane, come ha raccontato Józefina (Juna) Szelińska (1905-1991), che fu legata a lui sentimentalmente dal 1933 al 1937, in un complicato rapporto che ricorda quello di Felice Bauer con Franz Kafka (del quale, nel 1934, tradussero assieme in polacco Il processo).

L’opera di Schulz, se anche rappresenta un mondo quasi fuori dal tempo, come quello raffigurato nei quadri di Chagall (che poi è il mondo mitizzato dell’infanzia), vive le contraddizioni di un mondo urbano e sociale che va rapidamente mutando volto. Drohobycz infatti non era affatto un povero shtetl: veniva chiamata addirittura la “California della Galizia”. Grazie anche alla scoperta del petrolio nelle vicinanze, la città era un crocevia di affari e movimenti di uomini che la tenevano a contatto con le città del Moderno, e in particolare con Vienna.

Oggi scopriamo che gli esordi letterari di Schulz furono nelle pagine della rivista quindicinale “Świt” (Aurora), organo degli impiegati delle industrie petrolifere di Borysław (una ricca, ma non priva di forti contrasti, cittadina petrolifera di sedicimila abitanti, non lontana da Drohobycz). Una giovane storica ucraina, Lesya Khomych, esaminando le annate della rivista, ha ritrovato un racconto di Schulz, intitolato Undula, pubblicato sul numero 25–26 (15 gennaio 1922), con il misterioso pseudonimo di Marceli Weron.

È inoltre interessante che, l’anno precedente, sulla stessa rivista, nella rubrica “Cultura e istruzione”, era comparso questo annuncio: Mostra delle grafiche del giovane artista Bruno Schulz (“Świt”, 1 marzo 1921, nr. 5, pag. 7). La mostra fu inaugurata domenica 13 marzo 1921 nella Casa dell’Associazione dei Tecnici nella città di Borysław. Certamente Bruno Schulz poté godere dell’appoggio del fratello Izydor Schulz, che era direttore della società per azioni “Galicja”, e anche del cugino Henryk Kuhmärker, direttore di una raffineria a Drohobycz.

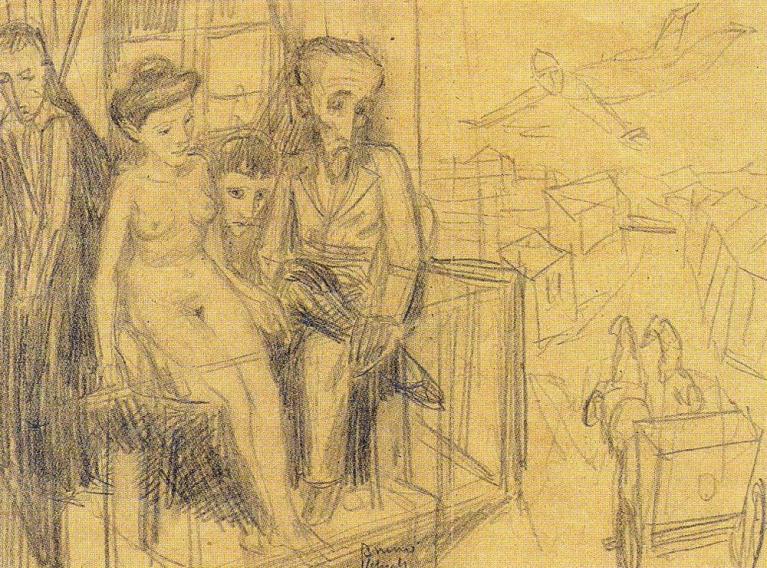

La rivista specializzata polacca "Schulz/Forum" (n. 14, 2019) ha ripubblicato il racconto, affiancandolo con una serie riproduzioni di Schulz e studi sulla sua opera. L’attribuzione del racconto agli esordi di Schulz non è difficile, non soltanto perché proprio in quel periodo egli aveva prodotto l’incisione intitolata appunto Undula (una specie di autoritratto sotto forma di un uomo completamente soggiogato a una donna altera con cagnolino con gli stessi malinconici occhi di Bruno), ma anche per l’incredibile e originale stile di una prosa poetica che oscilla tra sogno e realtà, confondendo continuamente i due piani. Undula è il primo racconto che Bruno Schulz rese pubblico (nascondendosi tuttavia con uno pseudonimo). Il debutto di Schulz, agli inizi degli anni Venti, fu quindi già, contemporaneamente, artistico e letterario. Nel racconto Undula, come nell’omonimo e coevo disegno, egli si rappresenta in umile sottomissione a donne altere e irraggiungibili. Come notò, nel 1930, la scrittrice yiddish Debora Vogel (1902-1942), con la quale Schulz ebbe una “vicinanza sentimentale e affinità artistico-culturale”, i suoi disegni e racconti sono tutte varianti dello stesso tema: “la perfezione assoluta della donna rispetto ai raggrinziti nani uomini e alate fantastiche donne, che in immense carrozze, nude, attraversano le vie della città”. L’elemento erotico, così evidente già in Undula, è la chiave che dischiude il suo mondo di infelicità e frustrazione.

Marceli Weron (Bruno Schulz)

UNDULA

(traduzione dal polacco di Irene Salvatori)

Devono essere ormai passate settimane, mesi, da quando sono chiuso in questa solitudine. Cado continuamente addormentato, poi mi risveglio e le angosce della veglia si confondono con le creature del sonno oscuro. Così scorre il tempo. Mi sembra di aver già abitato, in un tempo lontano, in questa lunga stanza storta. Talvolta, con difficoltà, riconosco questi mobili sovramisura, che arrivano fino al soffitto, gli armadi di quercia comune, ispidi di relitti polverosi. Enorme, un lampadario a molti bracci di stagno scuro penzola dal soffitto, e dondola piano piano.

Sono sdraiato in un angolo del letto lungo e giallo e non ne occupo che un terzo con il mio corpo. Ci sono momenti nei quali la stanza illuminata dalla luce gialla del lampadario mi scompare dagli occhi e, allora, nel profondo torpore del pensiero, sento soltanto il ritmo intenso e sereno del respiro che solleva regolare il mio petto. Il respiro di tutte le cose prosegue in armonia con questo ritmo.

Il tempo stilla con il sibilo nauseante della lampada a petrolio. I vecchi mobili cigolano e scricchiolano nel silenzio. Nella profondità della stanza mi sbirciano e complottano ombre aguzze, storte e monche. Allungano il collo e mi osservano da dietro le spalle. Non mi volto. E perché poi? Se solo le guardo, tornano di nuovo silenziose al loro posto, soltanto il pavimento da qualche parte scricchiola e il vecchio armadio cigola. Tutto torna quieto, invariato, come era prima. E di nuovo il silenzio, il vecchio lampadario mitiga la sua noia con un sibilo assonnato.

Grandi blatte nere stanno ferme immobili e guardano incantate la luce. Sembrano morte. All’improvviso quegli scafi piatti senza testa cominciano a correre con un incredibile passo di granchio e tagliano il pavimento in diagonale.

Dormo e mi sveglio, poi di nuovo mi addormento e continuamente, con pazienza, lotto per guadare attraverso i cespugli malati dei fantasmi e dei sogni. Si intrecciano, si impigliano e si muovono con me quei grovigli biancastri, morbidi, rigogliosi, sono come pallidi notturni germogli di patate in cantina, come mostruose escrescenze di muffe malate.

Fuori nel mondo è forse già primavera. Non so quanti giorni e notti siano passati da allora… Ricordo quell’alba grigia e pesante di un giorno di febbraio, quella purpurea processione di baccanti. Attraverso quali pallide notti di bagordi, quali parchi lunari suburbani io non corsi loro dietro, ammaliato come una falena dal sorriso di Undula. E ovunque la vedevo tra le braccia dei danzatori, abbandonata e reclinata in estasi, Undula in sottoveste nera e culotte, Undula accaldata, con gli occhi ardenti celati dietro al pizzo nero di un ventaglio. E così la seguii con una dolce, fervida frenesia nel cuore, fino a che le mie gambe stravolte non vollero più reggermi e il carnevale mi sputò fuori, mezzo morto, in una strada vuota, nella densa oscurità di prima dell’alba.

Poi ci fu quel cieco vagare con il sonno sulle palpebre e su certe vecchie scale ripide che salivano scomode per molti piani bui, esplorazioni attraverso lo spazio nero della soffitta, un arrampicarsi per aria sopra soppalchi che barcollavano nelle scure raffiche di vento, finché fui finalmente assorbito da quel silenzioso, familiare corridoio, quando mi trovai all’ingresso dell’appartamento della mia infanzia. Abbassai la maniglia e con un oscuro sospiro si aprì la porta nell’appartamento. Mi avvolse l’odore di quegli interni dimenticati; dalla profondità dell’appartamento emerse in silenzio Adela, la domestica di un tempo, calcando silenziosa le suole di velluto delle pantofole. Come era diventata bella durante la mia assenza, come erano bianche e perlacee le sue braccia sotto l’abito nero sbottonato. Non era per nulla stupita del mio arrivo dopo così tanti anni; era assonnata e brusca. Scorsi anche le sue gambe snelle dal profilo di cigno che si allontanavano nella nera profondità dell’appartamento.

Nella semioscurità trovai a tentoni un letto disfatto e con gli occhi impastati di sonno sprofondai col viso tra i cuscini.

Un sonno sordo mi passò sopra come un carro pesante carico di polvere di oscurità e mi cosparse completamente di tenebra.

Allora la notte invernale cominciò a costruire le sue mura con i mattoni scuri del nulla. Gli spazi infiniti si raddensarono in una roccia sorda e cieca, una massa pesante, impenetrabile che s’insinuava tra gli interstizi delle cose e allora il mondo si pietrificò nel nulla.

Schulz tra gli amici. Undula è probabilmente la seconda da destra. Bruno, al centro, tiene sotto il braccio la sua inseparabile cartella con i disegni.

Come si fa pesante il respiro in una stanza incalappiata dalle tenaglie di una notte d’inverno. Attraverso i muri e il soffitto si sente la pressione di migliaia di atmosfere di buio. L’aria è sterile e priva di nutrimento per i polmoni. La fiamma della lampada è ricoperta da muffe scure. Il battito si fa leggero e debole. Noia, noia, noia.

Da qualche parte, nella solida massa della notte, solitari passanti camminano con le lanterne nei corridoi neri dell’inverno. Mi sembra che mi giungano le loro vacue conversazioni, chiacchiere apatiche, monotone.

Undula, Undula riposa nel suo letto profumato tra le braccia di un sonno pesante che succhia via da lei la memoria di tutte le orge e le follie.

Esile e morbido il suo corpo, liberato dalla tensione della sottoveste, delle mutandine e delle calze, viene accolto dall’oscurità come un enorme orso peloso che da sopra la chiude tra le sue quattro zampe gigantesche e coglie le sue membra bianche e vellutate in un unico dolce e morbido boccone, sul quale ansima con la sua lingua purpurea. E lei, ignava, gli occhi perduti in sogni lontani, impotente, si lascia divorare da quell’oscurità, per le sue vene rosee scorrono le vie lattee delle stelle, bevute dagli occhi durante quelle vertiginose notti carnascialesche.

Undula, o Undula, o Undula, tu sospiro dell’anima verso il regno dei felici e dei perfetti! Come si allargava la mia anima in quella luce quando io, umile Lazzaro, stavo sulla tua soglia lucente. Grazie a te, in un febbrile brivido di piacere, ho conosciuto la mia miseria e la mia bruttezza nella luce della tua perfezione.

Come era dolce leggere in un solo lampo dei tuoi occhi la sentenza della mia definitiva condanna e con umiltà profondissima obbedire a un cenno della tua mano che mi bandiva dalle vostre tavole in festa. Avrei dubitato della tua perfezione se ti fossi comportata altrimenti.

Adesso è giunto il tempo ch’io ritorni nel mio alambicco da cui sono uscito malriuscito e deforme. Vado ad espiare fino in fondo l’errore del Demiurgo che mi ha creato. O Undula, o Undula! Presto mi dimenticherò anche di te, luminoso sogno di quel regno. Si avvicina l’ultima oscurità e l’orrore dell’alambicco.

Il lampadario distilla noia e sibila la sua monotona cantilena. Mi sembra quasi di aver sentito quella stessa nenia molto tempo fa, da qualche parte, agli albori della vita quando, neonato malaticcio e indolente che ero, strillavo e mi lamentavo per intere notti fatte di lacrime. Chi mi chiamò allora e mi portò indietro quando io cercavo a tentoni la strada di ritorno verso il primordiale materno nulla?

Come fuma la lampada. I bracci grigi del candelabro si sono estesi come un polipo sul soffitto. Le ombre complottano e mormorano. Silenziose le blatte attraversano il pavimento giallo. Il mio letto è così lungo che non scorgo l’altra sponda. Sono indiscutibilmente malato, gravemente malato e com’è amara e ripiena d’orrore la strada per l’alambicco.

Fu allora che questo ebbe inizio. Quei monotoni, futili dialoghi con il dolore mi avevano annoiato a morte. Gli contesto continuamente che a me, in quanto puro intelletto, non mi riguarda. E mentre tutto il resto sempre più si confonde e si ingarbuglia, sento sempre più chiaramente come il lui sofferente si separi dal me che guardo. Ma ecco che allo stesso tempo avverto un leggero solleticante terrore.

La fiamma della lampada brucia sempre più bassa e scura. Le ombre allungano i loro colli di giraffa fino al soffitto e vogliono vederlo; ma io lo nascondo con cura sotto la coperta. È come un embrione informe, senza viso, occhi e bocca ed è nato per soffrire. Della vita conosce soltanto tutte le forme e le bizzarre creature della sofferenza che incontra nella profondità della notte in cui è immerso. I suoi sensi sono rivolti all’interno e avidamente si appropriano del dolore in tutte le sue forme. È lui che ha preso su di sé le mie sofferenze. A volte è soltanto una grande, gonfia vescica di pesce attraversata in superficie da venuzze pulsanti di sofferenza.

Perché piangi e strilli senza sosta per tutta la notte? Come posso alleviare la tua sofferenza, figlioletto mio? Che devo fare con te, come ti aiuto? Ti contorci, fai il broncio e ti dimeni, non senti e non capisci la lingua umana, eppure strilli ed esprimi il tuo monotono dolore per tutta la notte. Adesso sei come una bobina di cordone ombelicale arrotolato e pulsante…

La lampada deve essersi spenta mentre sonnecchiavo. C’è buio e silenzio. Nessuno piange. Non c’è dolore. Da qualche parte lontano, lontano nella profondità del buio, da qualche parte oltre il muro, le grondaie borbottano. Dio! È il disgelo!... gli spazi della soffitta riecheggiano sordi come una scatola di enormi strumenti musicali. Nella solida roccia di questo nero inverno doveva essersi formata la prima incrinatura. Enormi blocchi di oscurità si sciolgono sulle pareti e si sbriciolano. L’oscurità si riversa come inchiostro dalle spaccature dell’inverno, borbotta nelle grondaie e negli scarichi. Dio, arriva la primavera…

Là, nel mondo, la città piano piano si libera dalle catene dell’oscurità. Il disgelo sprigiona casa dopo casa spaccando il muro di pietra dell’oscurità. Oh, potessi ancora recuperare con il petto il respiro buio del disgelo, oh, potessi sentire sul viso quei teli scuri, umidi di vento che spazzano le strade. Le piccole fiammelle dei lampioni sugli angoli delle vie vengono assorbite dallo stoppino e si fanno azzurre quando accanto a loro si riversano in volo i teli purpurei di vento. Oh, potessi svignarmela ora e fuggire e lasciarlo qui da solo, per sempre, con il suo dolore eterno … Ma quali infime tentazioni mi sussurri all’orecchio, tu, vento del disgelo? Ma in quale parte della città può essere questo appartamento? Dove guarda quella finestra con la persiana inchiodata? Non riesco a ricordare la strada dove si trova l’appartamento della mia infanzia. Oh, se soltanto potessi guardare dalla finestra, inalare il respiro del disgelo…