Guantanamo e i nuovi Lager

Tra i commenti ai recenti attentati di Parigi alcune voci si sono soffermate sulle possibili conseguenze che una risposta securitaria potrebbe portare in termini legislativi nelle società europee. L'uso isterico dei pronomi personali dopo la strage nelle redazione di Charlie Hebdo è anche una spia linguistica della logica dell'identità che all'indomani dell'attentato alle Torri gemelle del 2001 ha accompagnato le retoriche dello scontro di civiltà; retoriche che hanno giustificato gli interventi di polizia internazionale e le guerre chirurgiche.

Intervistato da Repubblica il 15 gennaio Giorgio Agamben ha invitato «a mantenere la lucidità» e non commettere lo stesso errore l'«equivoco tra terrorismo e guerra che ha permesso a Bush dopo l’11 settembre di scatenare quella guerra [...] che è costata la vita a decine di migliaia di persone e senza la quale forse non avremmo avuto la strage che la Francia sta oggi piangendo». Il rischio – continua Agamben – è quello del lento scivolamento «in quello che i politologi americani chiamano Security State, cioè in uno Stato in cui una vera esistenza politica è semplicemente impossibile».

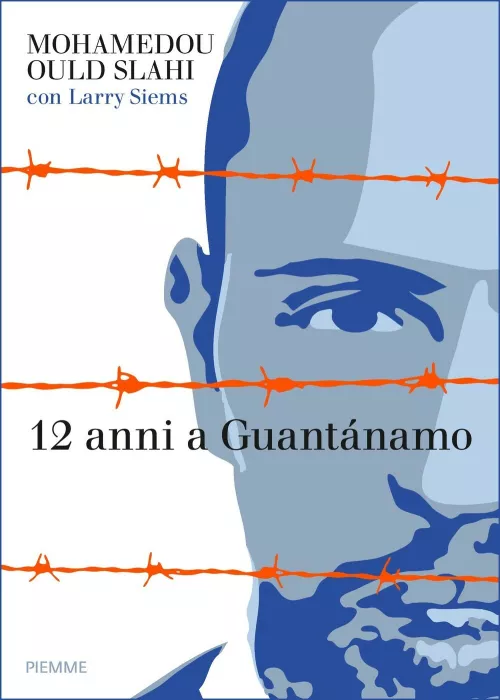

In questi giorni in venti paesi viene pubblicato Guantànamo Diary (in Italia da Piemme con il titolo 12 anni a Guantanamo), un libro che si inquadra con elementi di enorme rilevanza in questo discorso: si tratta della pubblicazione di un manoscritto di oltre quattrocentocinquanta pagine redatto all'interno del carcere speciale americano dal prigioniero Mohamedou Ould Slahi e curato da Larry Siems.

La vicenda è già nota a molti: nel maggio 2013 la rivista Slate aveva anticipato alcune pagine del testo e il Guardian segue il caso con estrema attenzione.

La storia di Slahi è legata ai sospetti sul suo coinvolgimento nell'attentato di New York del 2001: nato nel 1970 in Mauritania e con studi in Germania, tra il 1991 e il 1992 ha combattuto tra le fila della resistenza islamica dei Mujahidin, spostandosi apertamente in Afghanistan (quando questo non comportava reato, ma era anzi auspicato) e ricevendo regolare addestramento dalle autorità americane che supportavano i combattenti islamici in funzione anti-sovietica. Slahi marca il suo distacco da al Qaeda quando, dopo «la caduta dei comunisti, le differenti fazioni hanno cominciato a combattersi l'una con l'altra». In seguito ha concluso gli studi in Germania, dove ha vissuto fino al 2000 (e per un po’ in Canada) per poi tornare in Mauritania, a Nouakchott, dove ha lavorato come ingegnere.

Per l'intelligence anti-terrorismo risulta associato ad al Qaeda, che nel frattempo ha intrapreso le campagne terroristiche contro gli Usa. Dopo l'11 settembre una convocazione di routine presso la polizia mauritana, per chiarimenti, è diventata l'inizio di una detenzione non ancora conclusa; considerato un soggetto di primo piano negli attentati è portato in carceri speciali prima ad Amman in Giordania, poi a Bagram in Afghanistan e infine a Guantanamo, a Cuba, in una spirale di violazione di diritti, maltrattamenti e torture.

Slahi ha subito interrogatori durissimi, deprivazioni sensoriali, minacce alla famiglia, isolamento, pestaggi ripetuti, umiliazioni sessuali, ascolti di musiche ad altissimo volume e con luci accecanti, violenze fisiche con bendaggi; immerso nel ghiaccio, costretto a bere acqua salata, trasportato in mare aperto in battello ad alta velocità, in condizioni estreme e sotto costante minaccia di morte. Il suo diario è stato prima requisito e secretato e infine ri-consegnato con numerose strisce nere sul testo a chi, presa notizia dell'esistenza del documento, ha iniziato una lunga campagna umanitaria per il suo caso.

Mohamedou Ould Slahi

Scritto nel 2005 nella cella di segregazione a Camp Echo e rivisto dal governo degli Stati Uniti con oltre migliaia di omissis, che sono un continuo richiamo visivo alla condizione di chi scrive, il memoir è al centro di una lunga negoziazione legale per la sua pubblicazione: il caso Slahi è un simbolo per la giustizia e le libertà civili e la sua divulgazione è cruciale per il movimento di opinione che si occupa del trattamento dei prigionieri di Guantanamo, oggetto dei provvedimenti legislativi legati alla war on terror.

Sono diverse le domande che il libro solleva, a partire dal trattamento umano di qualsiasi prigioniero e dalle procedure di interrogatorio – di cui si occupava già 250 anni fa Cesare Beccaria – : Slahi, che per porre fine ai tormenti ha rilasciato false confessioni, scrive che il prodotto finale della tortura è la menzogna. Dopo essersi difeso in una prima fase, in quella di «post-tortura» ha «detto di sì a tutte le accuse che i suoi accusatori gli hanno rivolto […] per togliersi le scimmie di dosso».

Un punto chiave è la mancanza di prove che giustifichino la detenzione, preventiva e punitiva al tempo stesso: dopo un protocollo legalmente approvato dalle massime cariche della sicurezza statunitense (additional interrogation techniques, siglato dall'allora segretario della difesa Donald Rumsfeld), periodi lunghissimi senza sonno e interrogatori infiniti, umiliazioni e violenze costanti, tra i documenti di una sentenza del 2010 si legge che per il governo, con ogni probabilità, l'imputato «non era neppure al corrente degli attacchi dell'11 settembre».

Una dettagliata cronologia della detenzione mostra le diverse sentenze giuridiche che riguardano la vicenda della sua mancata liberazione. Il Dipartimento della difesa continua a tenere prigioniero Mohamedou Slahi sotto «Authorisation for the Use of Military Force of 2001 (AUMF)» in base alle «leggi di guerra». Al presente, scrive Larry Siems, Mohamedou rimane a Guantánamo, nella stessa cella in cui sono avvenuti molti degli eventi che racconta.

Siems, scrittore, avvocato e attivista per i diritti umani che ha curato l'edizione de-secretata, è il garante della veridicità della testimonianza ed è anche autore di The Torture Report: What the Documents Say About America’s Post-9/11 Torture Program: dopo aver letto tutto quello che si sa di questo caso, non ha ancora capito «il perché sia stato rinchiuso laggiù» e ci invita a comprendere a fondo le ragioni di questo incubo giudiziario e umanitario.

(

(

Jenny Holzer, Jaw Broken, 2006, © 2009 Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY

Nel dibattito post-11 settembre non è mancato chi giustifica la legalizzazione della tortura qualora questa possa salvare altre vite da attentati. La promessa di Obama di chiudere Guantanamo non è ancora realizzata, nonostante il cambio di gestione della politica estera e i suoi due mandati.

Dopo che il giudice James Robertson della Corte federale distrettuale – l'unico giudice che abbia esaminato il caso – ha ordinato il rilascio di Slahi nel 2010, i conservatori hanno attaccato l'«oltraggiosa decisione di liberare un criminale dell'11 settembre» (così il New York Daily News). È stata la stessa amministrazione Obama a presentare appello contro la sua liberazione.

Lo scenario generale è oggetto di attenzione da tempo e nel 2006 è stato raccontato dal docu-film The road to Guantanamo di Winterbottom e Whitecross, sulle analoghe vicende di Ruhal Ahmed, Asif Iqbal e Shafiq Rasul, tre giovani inglesi musulmani catturati in Afghanistan e ritenuti militanti di al Qaeda.

Ora si aggiunge una testimonianza diretta e una voce narrante in prima persona che cerca, nella sua quarta lingua, di comunicare con l'esterno e accreditare la sua posizione, «senza esagerare o sottovalutare» l'esperienza e il vissuto del mondo segreto, ma pubblicamente riconosciuto, di Guantanamo; un universo detentivo di brutalità e degradazioni in cui un giovane uomo, un credente musulmano stritolato da un meccanismo incomprensibile, prova a gestire la sua condizione estrema senza perdere l'umanità e la ragione. Slahi racconta:

«cominciai ad avere allucinazioni e a sentire voci, limpide come cristallo. Sentivo i miei famigliari parlare del più e del meno tra loro, e io non potevo intervenire. Sentivo leggere il Corano da una voce paradisiaca. Sentivo musiche della mia terra. In seguito le guardie si servirono delle mie allucinazioni e si misero a parlare con voci artefatte attraverso le tubature, incoraggiandomi a ribellarmi contro di loro e a progettare una fuga. Ma io non mi lasciai ingannare pur stando al gioco».

Altrove registra incontri con guardie che si dimostrano amichevoli e ragiona sul fatto che «gli esseri umani odiano torturare altre persone, e gli americani non sono diversi dagli altri. Molti soldati lo facevano con riluttanza ed erano più che contenti quando gli ordinavano di smettere […], in generale gli umani fanno uso della tortura quando sono sprofondati nel caos e nella confusione».

O mostra il legame della sua prigionia con la solidarietà:

«Ho cercato di essere il più giusto possibile, verso il governo americano, verso i miei fratelli, verso me stesso […]. E se gli americani sono disposti a difendere i valori in cui credono, mi aspetto che l'opinione pubblica faccia pressione sul governo perché apra un'indagine sulle torture e sui crimini di guerra». […] «Molti dei miei fratelli qui stanno perdendo la ragione, specie i più giovani, per via delle condizioni di detenzione. Mentre scrivo queste parole, molti fratelli stanno facendo lo sciopero della fame, decisi a continuare, qualunque cosa succeda».

Manifestazione Amnesty International, 11 gennaio 2013

Tornano alla mente le immagini di Abu Ghraib: è difficile dimenticare quel cortocircuito tra le dimensioni della violenza e la sua rappresentazione e consumo.

Lì è emerso in modo chiaro, e analogo a quello di altre situazioni caratterizzate dal coinvolgimento di “persone comuni” in atti di violenza efferata, la capacità dei contesti di trasformare gli individui: gli studi di psicologia sociale di Stanley Milgram e Philip Zimbardo, negli anni sessanta e settanta, hanno messo in luce come la pressione sociale e l’obbedienza all’autorità possano spegnere il senso di responsabilità degli individui e rendere attivi codici di violenza altrimenti inerti. E hanno posto non tanto l'interrogativo, sempre insoddisfacente e quanto mai consunto, sulla ricorrenza della “malvagità” umana, quanto il fatto che in determinate condizioni le persone, uomini e donne comuni, siano disposte a tollerare o fare cose che “normalmente” non avrebbero mai fatto. Ma quali sono queste circostanze? Zimbardo, a distanza di oltre trent'anni dal noto esperimento dell'Università di Stanford, in relazione alle guerre in Iraq e Afghanistan, ha sostenuto che in questione non sia tanto l'“indole” dei militari, quanto l'appartenenza al sistema esercito inviato per una “giusta causa”, ovvero contro il terrorismo in una situazione di guerra.

Guantànamo Diary si inquadra nella cornice, diversamente disumanizzante, della sospensione legalmente riconosciuta dei diritti e della messa tra parentesi della dignità umana in nome della sicurezza, all'interno di uno stato di eccezione socialmente invocato o accettato dai cittadini di una società democratica e liberale: è il combinato disposto legislativo che permette e giustifica l'esistenza di un sistema eticamente inaccettabile che non si regge sull'arbitrio del carnefice sadico di turno, pur rendendo questo possibile e praticabile.

Certo, si dirà, nella società americana esiste anche l'antidoto ugualmente legislativo della libertà di stampa e di critica, e della rivedibilità dei procedimenti giudiziari; esiste un pool di difensori d'ufficio, ci sono dei legali, attivisti e opinione pubblica per cui siamo qui a leggerne e parlarne: il che è tanto ovvio quanto insufficiente. Il diritto normale e quello d’emergenza sono sfere contigue e parallele, selettive ed autoescludentesi la cui co-esistenza pare quella di universi non necessariamente comunicanti.

11 gennaio 2014

Nella mediasfera in cui siamo immersi, in cui la riflessione sui tempi del passato e del presente viene sollecitata dal calendario civile, il libro giunge in libreria e nel focus dell'opinione pubblica pochi giorni prima del 27 gennaio, il Giorno della memoria. Non si intende proporre implausibili comparazioni o citazioni d'occasione di facile effetto; e nemmeno additare un male metafisico assoluto di cui diversi episodi nella storia sarebbero le ipostasi: si tratta invece di partire da ciò che questa data significa per la memoria pubblica e portare alle estreme conseguenze l'assunzione della condanna del sistema concentrazionario nella civiltà giuridica e nella riflessione etica e pedagogica del dopoguerra. La nostra memoria pubblica, la nostra civiltà, le nostre riflessioni.

La storia dei campi di concentramento infatti riguarda il coinvolgimento delle istituzioni: studi comparati mettono in luce come abusi legislativi e stragi di civili vengono compiuti da rappresentanti di uno Stato in accordo con le leggi che un’autorità legittima e riconosciuta vara in contesti eccezionali. Un altro vettore di analisi riguarda i soggetti: Auschwitz come simbolo suggerisce l'analisi di differenti contesti in cui si crea il sistema triangolare individuato da Raul Hilberg costituito da vittime, carnefici, spettatori. Non è un caso, ad esempio, che le già citate ricerche di Milgram sull'obbedienza all'autorità nascano sulla scia del processo ad Adolf Eichmann nel 1961.

Uno scrittore, testimone e pensatore eccezionale come Primo Levi ha sostenuto la dimensione senza precedenti del nazismo e ha tracciato analogie e differenze con altri regimi: con il fascismo italiano, con il sistema di concentramento sovietico, con le dittature in Grecia o in Cile. Partendo dall'idea che il totalitarismo nazista abbia evidenziato, con consequenzialità estrema e omicida, fenomeni contradditori insiti al processo di sviluppo delle società moderne, ha ragionato anche sulle società democratiche e sui loro lati rimossi:

«Non credo che in alcun luogo del mondo esistano oggi camere a gas né forni creamtori, ma non si legge senza inquietudine che prima cura dei colonnelli in Grecia, e dei generali in Cile, è stata la istituzione di grandi campi di concentramento, a Yaros, a Dawson: ed esistono oggi, quasi in ogni paese, carceri, istituti minorili, ospedali, in cui, come ad Auschwitz, spesso l’uomo perde il suo nome e il suo volto, la dignità e la speranza. L'esperienza di allora, per la sua stessa crudezza, ha fatto di noi piuttostdo degli accusatori che dei giudici: ma è per noi oggetto di costante meditazione e di raccapriccio, vedere i semi del fascismo attecchire negli stessi paesi (non nei popoli) a cui il mondo deve la sconfitta del nazifascismo».

La sua testimonianza sui lager fa da reagente con le analogie dell'attualità e guarda ai precedenti che li hanno resi possibili: tra questi la limitazione delle libertà, la violenza burocratica e legale, la minaccia sistematica, il conformismo, il razzismo, la xenofobia. Nel frattempo la sensibilità post-totalitaria si è affinata, gli scenari del male politico si sono moltiplicati, la memoria si è istituzionalizzata (non senza correlati imprevisti come la paradossale concorrenza tra le vittime per il riconoscimento della sofferenza).

In questo presente c'è anche la storia di Mohamedou Ould Slahi, detenuto a GTNMO, n. matricola (isn) 760. Così diversa – per gli eventi, i soggetti, i numeri, le parti in causa, le trame di senso – da settant'anni fa. Analogo è un dispositivo di espropriazione dei diritti, nel cuore della legalità democratica sorta da quel vecchio ordine mondiale.

Conoscere le violazioni dell'umano ieri rende sensibili a riconoscere quelle di oggi, a cogliere i segnali delle condizioni che le realizzano, a educare per opporvisi

(http://www.jstor.org/discover/10.2307/41286037?sid=21105137607821&uid=4&uid=2129&uid=2&uid=3738296&uid=70; http://www.cultframe.com/2010/04/a-giusta-distanza-immaginare-ricordare-shoah-libro-enrico-donaggio-diego-guzzi/).

Per non permettere che il nostro rapporto con il passato sia cerimonialità retorica e senza effetti sul presente, includere Guantanamo tra le diverse voci di un paradigma dell'avversione per l'altro e dell'inclinazione autoritaria è opportuno e giusto.