Speciale

Il Pianeta Proibito tra Prospero e Peter Pan

Della fantascienza credo di essermi innamorata allora: a partire da Il pianeta proibito (Forbidden Planet). Di tre anni più vecchio di me, questo classico imbastito di una tecnologia che oggi fa persino tenerezza è stato ed è rimasto la mia prima escursione nel genere che poi ho imparato ad amare e che mi ha conquistata con una fascinazione ipnotica della quale avrei capito il senso e i meccanismi solo molto più tardi.

Dovevo avere poco più di 10 anni. In ritardo considerevole sull’uscita statunitense (1956), l’apologo spaziale girato da Fred McLeod Wilcox arrivò in Italia, per me, attraverso lo schermo televisivo, in una delle proiezioni mattutine cui potevamo accedere miracolosamente in una provincia lontana dal rutilante progresso del nord. Per i più giovani, la storia si merita qualche premessa. Si tratta di tornare indietro a tempi in cui la televisione non trasmetteva a ciclo continuo, le persone non potevano accedere a qualunque cosa in qualsiasi momento nel gran minestrone mal assortito di internet, e il desiderio aveva bisogno di tempo per essere adempiuto. Qualunque desiderio, compreso quello di cinema. Per me, bambina in un posto di mare al margine estremo di quello che era un tempo lo Stato Pontificio, il cinema era un amore non corrisposto, nel senso che andarci, nei casi rari in cui arrivava qualcosa che valesse la pena di vedere, era un salto a ostacoli dove io di solito inciampavo e cadevo subito. Per di più, avevo pure una madre prof di lettere, una pugliese che non ha mai dimenticato il suo accento ma neanche ha mai mostrato alcuna forma di indulgenza per la terra difficile che l’aveva generata. In quella terra difficile però – le Puglie, appunto – si incastona il mio ricordo cinematografico più vivo. Nelle Puglie, in settembre, c’era la Fiera del Levante. Per celebrarla, sin da subito, si prese a organizzare, per qualche motivo che non so, un palinsesto di proiezioni mattutine che comprendevano film italiani e stranieri, di tipologie diversificate, e che abbracciavano avventure e sentimenti, con protagonisti tipici dell’idea di macho dell’epoca, da Amedeo Nazzari a John Wayne. Tra Ombre rosse (Stagecoach, 1939) e Catene (1949) fino ai filmoni con Alberto Sordi ma anche i western tipo I quattro cavalieri dell’Apocalisse (The Four Horsemen of the Apocalypse, 1962), il cinema ci entrava nelle case ancora sguarnite di tecnologia e assumeva, a pochi anni dalla nascita della RAI, un ruolo centrale, educativo e di intrattenimento. Noi si andava festosamente a scuola il primo ottobre, sicché i genitori lavoratori non sapevano bene cosa fare dei loro figli prima di scoprire il cinema come baby sitter. Dovevo appunto avere poco più di 10 anni quando chi formulava il palinsesto esaurì i polpettoni e cominciò a pescare, con una qualche cautela ma molto entusiasmo, nel fiume in crescita della new wave americana di film di fantascienza.

Il pianeta proibito mi folgorò. La storia di questo austero scienziato – il dottor Morbius – naufragato con la moglie e con uno sparuto equipaggio su un pianeta sperduto, la vicenda che lo aveva lasciato sguarnito di subalterni e poi vedovo con una figlia piccolissima da crescere, la sua fame di conoscenza e il suo inseguimento della sapienza dei civilissimi (ma non troppo previdenti) Krell risuonava perfettamente con i romanzi di Stevenson e di Salgari che rientravano tra le letture ammesse in una famiglia in cui entrambi i genitori erano insegnanti, ed entrambi determinati ad emanciparsi da una origine rurale. Penso sinceramente che in quell’occasione mia madre si distrasse, mentre mia sorella e io, per una manciata di gloriose mattinate di anarchia, ci godevamo quelle narrazioni popolari che di norma ci erano del tutto vietate.

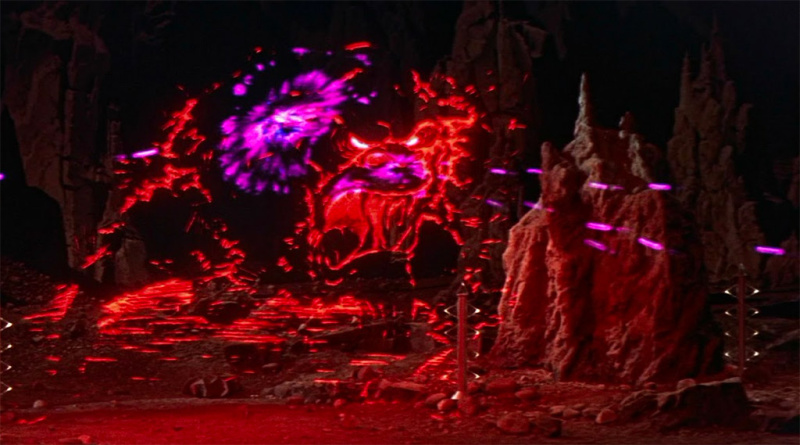

Impiegai un po’ di anni a elaborare i temi complessi del film, che in realtà sono molti: questo testo cinematografico è una cipolla, alla quale torno con una certa regolarità, sfogliandola per scoprire nuove possibili strade interpretative. Avrei dovuto aspettare l’università per scoprire che Morbius e Prospero si somigliavano tremendamente, e che la storia che il Bardo racconta in La tempesta è riportata con una certa fedeltà dalla sceneggiatura di Cyril Hume, a sua volta rimodellata a partire da quella di Allen Adler e Irvin Block. Gli sceneggiatori originari, però, avevano immaginato una storia parecchio meno affascinante. Tanto per cominciare, nella prima versione sul pianeta deserto non c’erano alieni di cui scoprire la civiltà, la lingua e le innovazioni tecnologiche. E ovviamente mancava anche il mostro dell’Id. Cyril Hume – da scrittore e sceneggiatore – aveva ampia esperienza e tra le altre cose aveva già sceneggiato Tarzan, l’uomo scimmia (Tarzan, The Ape Man, 1932), più un altro paio di spinoff e anche uno degli innumerevoli adattamenti cinematografici di Il grande Gatsby (The Great Gatsby, 1949). Per tutta la carriera, aveva dimostrato una particolare attitudine al cinema d’avventura, con qualche escursione nella fantascienza; nello stesso tempo, era grande lettore e uomo di cultura di livello. Era dunque forse il profilo più adatto a rivedere in modo significativo la sceneggiatura originaria, aggiungendo il tocco weird che all’epoca mi folgorò: il mostro dell’Id, appunto. Era geniale anche in ragione della sua inafferrabilità: il fatto che non lo si vedesse mai se non sotto forma di sagoma ne faceva una sintesi perfetta del Calibano shakespeariano, la prole di strega che tutti conosciamo, e degli orrori della stanza 101 di Orwell, dove si nasconde la paura peggiore per ciascuno di noi.

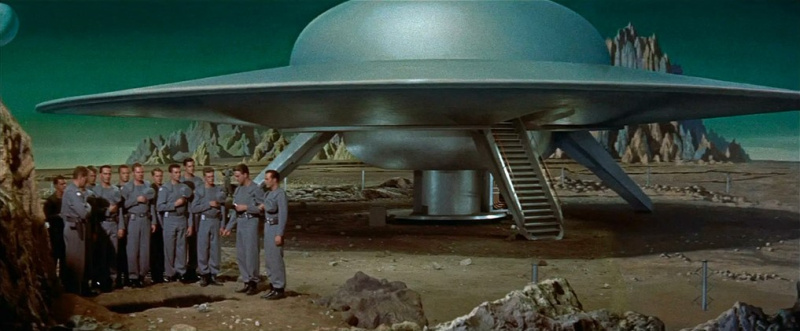

Considerata nella sua ossatura fondamentale, la vicenda su cui si basa il film è semplicissima: quando un equipaggio di astronauti arriva su Altair IV a ricostruire le tracce della spedizione di Morbius, partita più di 20 anni prima, trova un pianeta lussureggiante, abitato da una ragazza bella e indipendente e da uno scienziato che gioca a fare dio senza l’empatia necessaria per rendersi conto delle possibili conseguenze delle sue azioni. Questo, per ciò che concerne la “componente abitativa umana”. Poi c’è Robby the Robot, un robottino obbediente e il primo essere meccanico del cinema dotato di una sua personalità. Io, Robot, di Asimov, era uscito nel 1950, ma ancora di grandi flirt con il cinema non ce n’erano stati: Robby è l’incarnazione del primo.

Il centro della storia, tuttavia e come prevedibile, è Morbius, il trasgressore e lo scienziato che si spinge oltre il limite, un po’ come Faust e come Viktor Frankenstein, ma con una punta di irresponsabile esotismo in più. Morbius flirta con gli alieni e un po’ a un alieno somiglia: perché è straordinariamente intelligente e incredibilmente privo di umanità. Se i riferimenti letterari abbondano, forse val la pena di citare qui anche un modello storico che all’epoca non notai, ma che mi viene in mente ora, forse anche in ragione del biopic recente che gli è stato dedicato (Oppenheimer, 2023). Il fisico J. Robert Oppenheimer ha diverse caratteristiche in comune con Morbius: una folgorante intelligenza e una straordinaria anaffettività, la fame insaziabile di nuove conoscenze, persino la duttilità nell’apprendimento linguistico e una ritrosia snob di fronte a frequentazioni sociali che saranno comunque al di sotto del suo livello intellettuale. Come Oppenheimer sceglie un posto segreto e isolato nel deserto del New Mexico per i suoi esperimenti, Morbius coltiva i suoi esperimenti in solitudine, su Altair IV, senza sentire la mancanza del resto del genere umano. Tutta la sua energia è concentrata sulla crescita di sua figlia – una controfigura della Miranda shakespeariana che però porta il nome del pianeta, Altaira – e sullo studio dei Krell. Razza aliena straordinariamente evoluta, essi si sono estinti per ragioni incomprensibili, lasciandosi alle spalle una tecnologia capace di materializzare qualunque cosa si voglia in qualunque parte del pianeta.

Ma certe volte non si sa bene che cosa si vuole. Soprattutto, non ci si rende conto – come accade spesso agli umani che si ritengono buoni – di avere comunque un’ombra, una parte negativa che ha da essere riconosciuta e acquisita come parte di sé. Alcuni anni dopo, lo avrebbe detto bene Ursula Kroeber Le Guin (Il fanciullo e l’ombra, 1975), rivendicando la necessità di riconoscere il bene e il male come gemelli nello stesso nido. L’ombra, scrive Le Guin, deve esistere, perché è ciò che alimenta la creatività. E l’ombra, aveva scritto anni prima J. M. Berrie in Peter and Wendy (1911) non può essere smarrita: se questo accade occorre che qualcuno la trovi e la ricucia ai tuoi piedi, come fa Wendy per Peter Pan.

Forbidden Planet riprende questo tema declinandolo con prodigiosa, spaventevole efficacia e dando forma – una forma tanto più spaventosa perché invisibile – al mostro dell’Id, la creatura terribile che decima l’equipaggio appena arrivato, rende impossibili le riparazioni e non si ferma davanti a nessun tipo di steccato. Il mostro è una materializzazione dell’ombra. Non farò spoiler e non dirò di chi, perché a questo punto il film va ripescato, visto e goduto. Posso dire soltanto che quella creatura invisibile e dunque capace di indossare i miei terrori peggiori ancora sta lì, annidata nei miei ricordi più persistenti. Continuo a cercarla in quello che leggo, guardo e scrivo. E prima o poi mi riuscirà di trovarla e riconoscerla come mia.